来源:交叉小径 朴门间

艺术家西格丽德·霍姆伍德 (Sigrid Holmwood) 在这篇文字中讲述了她在云南吾木的旅程,我们可了解到她工作与创作中,对于“材料如何可以激发意义”,以及通过制作颜料和绘画,与材料进行的行为互动可能产生意义的方式。对于这次中国之行,她说道:“穿行于材料之中及与其相关的文化,探究其间的共性与差异。这次旅程将我推向一个更深的层次,思考材料如何得以栖身于想象力之中”。

在我的工作与创作中,我最根本的关注点在于材料如何可以激发意义,以及通过制作颜料和绘画,与材料进行的行为互动可能产生意义的方式。在对历史上的欧洲油画技巧进行研究后,一次中国之行,使我有机会穿行于材料之中及与其相关的文化,探究其间的共性与差异。这次旅程将我推向一个更深的层次,思考材料如何得以栖身于想象力之中。我为此行所做的准备,从思考我所熟知的那些由中国传至欧洲的材料开始,其中最有代表性的应当是纸张。人们总是强调古登堡印刷机的发明,由它印制出的权威著作和手册,以及因此促成的思想革命。我们在欧洲通常会忽略这样一个事实:没有纸张的发明,这一切都不可能实现。当阿拉伯人将造纸术从它的发源地中国经由丝绸之路带到欧洲时,他们不得不因为可用材料的限制而调整造纸方法。在中国,纸张是由植物纤维制造的,例如构树皮,而更早的时候,人们也用旧麻绳或麻鞋制造粗糙的纸张。由于缺少像构树这样的植物,西方造纸者不得不使用由韧皮纤维制成的碎布造纸。因此,造纸成为一种回收旧衣物的巧妙方式。在近代欧洲,一件亚麻布或麻布(再往南的地方则是棉布)质地的内衣,通常是衬衣或衬裙,是每个人都拥有的一件衣物,相当于现在几乎人人都拥有的一条牛仔裤。因此,我着手制作一些西式纸张,带去中国。一批白色的纸张,是由我的几位朋友手工制衣所剩的边角料制成的,这些朋友是“都铎小组”的成员。“都铎小组”是一个研究和诠释历史的社团。这些边角料取自不同的麻布或亚麻的零废布料,包括一些古老的、手织的布样。因此这批纸张代表了16世纪近代欧洲可能出现的纸张中的一种。另一批纸张是蓝色的,由瑞典一家名为“赤裸牛仔裤(Nudie Jeans)”的公司提供的有质量问题的牛仔裤制成。这家公司使用有机棉制作牛仔布,并使用最环保的方法染色。作为一家引领生态友好和良知消费趋势的公司,他们很乐意提供那些质量不合格的牛仔裤让我加工成纸张。这批蓝色纸张让人联想起一些艺术家所使用的靛蓝色调的画纸,例如丢勒或者阿尔特多费尔,其制作过程记载于琴尼诺·切尼尼1437年所著的《艺匠手册》之中。我由此想到,靛蓝作为世界各处许多植物都可提取出的一种染料的重要性。它同时具有全球性和地方特殊性。特别是它与工作服装的联系,靛蓝曾是16世纪英格兰仆人服装的典型颜色。而靛蓝成为“中山装”的颜色也是缘于它与中国农民服装的联系。当然,靛蓝也是最早由加州淘金者穿着的牛仔裤的颜色。而如今,牛仔裤已成为一种时装潮流。更深一层讲,提取靛蓝以及使用它染色的过程已相当纯熟,这在一定程度上证明了人类的创造力和实验能力,人们已发现靛蓝的奥秘并应用于全球各地:从南美的野木蓝(indigofera suffruticosa),欧洲的菘蓝(istasis tinctoria),印度的木蓝(indigofera tinctoria),到中国和东南亚的几种含有靛蓝的植物,例如蓼蓝(polygonum tinctoria)等等。 此外我发现一个以前从未注意到的菘蓝物种(istasis indigotica),这是我此次中国之行的惊喜!我的最后一步准备是询问北京的朋友能否为我种下一些蓼蓝(也称为中国靛蓝),这样我到达中国时,这些植物恰好成熟。讽刺的是,北京的朋友们寻找那种蓼蓝种子时遇到了困难,因为这种植物的名字经过翻译后很容易混淆,所以我不得不从英国邮寄一些种子到中国。随后他们将发芽的蓼蓝幼苗移种在了北京市郊的一个城市农场,他们定期穿越大半个北京轮流去那里照顾这些植物,为它们浇水。“靛蓝小姐”,大家亲切地这样称呼那些蓼蓝。

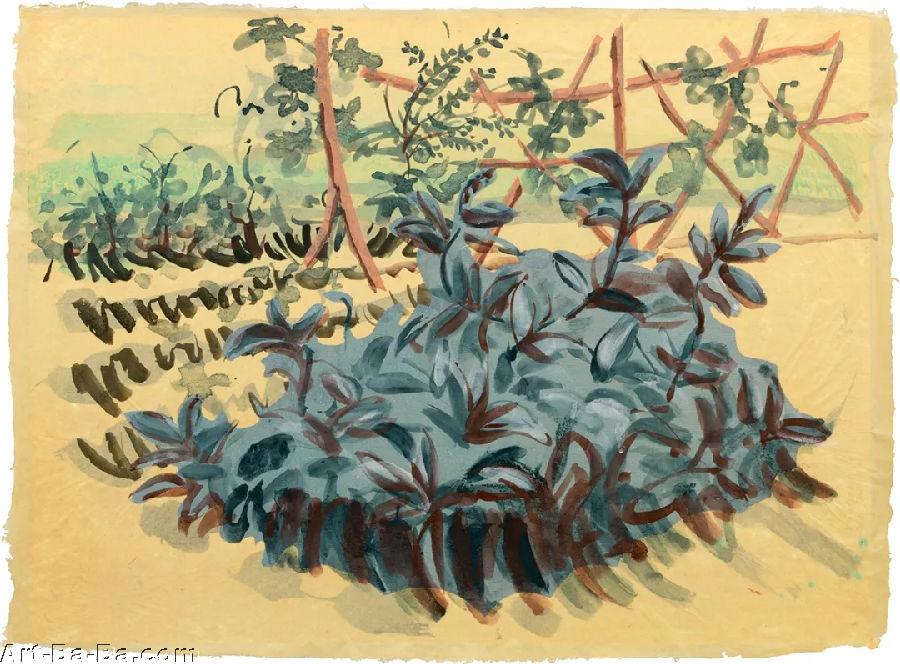

农场生长的“靛蓝小姐”与用她的叶子染色的正在晾晒的蓝色东巴纸

黄色纸张,由阿穆尔软木树皮染制的牛仔布制造;蓝色纸张,由靛蓝发酵缸染成的亚麻布制造;粉色纸张,由茜草根染制的牛仔布制造;使用卡普特红、牡蛎壳白、孔雀石、靛蓝以及中国水墨颜料与羊皮胶调制的颜料绘制;裱于蜂窝板上。

我们驾车四个小时进入玉龙雪山,在一个叫做吾木的村庄里与纳西族的人们相处。纳西宗教的祭司被称为“东巴”,东巴祭司必须制造自己的纸张,并使用自己独特的文字撰写东巴教的经文。东巴文字是世界上已知的唯一“活着的”的象形文字。东巴教被认为是从崇拜自然界神灵的藏族苯教起源,并且依据这样一个说法:人与自然为同母异父的兄弟。如每个家庭一样,兄弟间时有分歧,东巴祭司的职责是主持祭祀仪式,并由此维持人与自然的平衡并指引和安抚亡灵。东巴经撰写于手造的东巴纸上,记载着这些仪式的实行,而这其中最重要的一点则是东巴纸须由东巴祭司亲手制造。

玉龙雪山的山谷

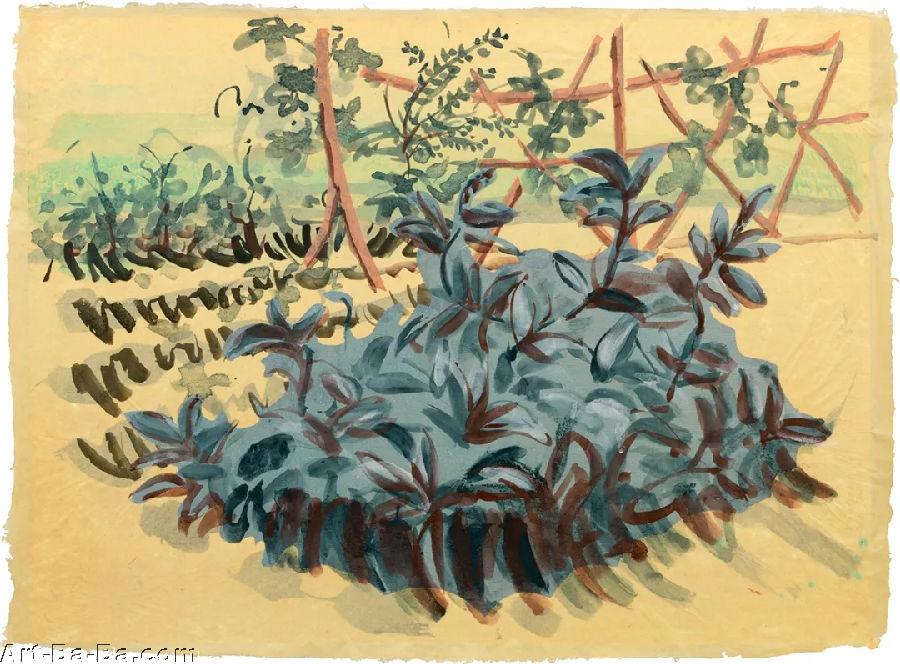

黄色纸张,由黄柏树皮染色的亚麻布制造;蓝色纸张,由靛蓝发酵染色的亚麻布制造;粉色纸张,由茜草根染色;使用紫红啡、蚝壳白、靛蓝、墨汁以及桦叶颜料粉绘制,由羊皮纸制胶固定,裱于蜂窝板上。在此我想感谢两位东巴祭司:和继先、和秀军,他们二人是堂兄弟,也是农民。我要感谢他们的款待,以及慷慨地教我们造东巴纸。我带去了我的礼物,我亲手制作的水粉颜料,包括菘蓝提炼的靛蓝,茜草红,胭脂紫,蚝壳白,以及分别从沙棘浆果和桦木叶子中提炼的两种黄色。这些颜料按照欧洲画家的传统分别装在几个贻贝壳中。为了解释这些颜色从何而来,我还带去了制作这些颜料所用的原料小样本:一些阿拉伯胶,一些茜草根,一些胭脂甲虫,一个牡蛎壳,一片桦树叶,一些沙棘浆果,和一颗菘蓝种子。当时一个农场的工人,和杰赛(据英文He Jie Sai翻译),让我十分意外,他认出了菘蓝种子,随即转身匆匆而去,回来时带来了地里的一片菘蓝叶和一些种子。原来中国也有自己的菘蓝品种!

不过,纳西人种植这种菘蓝并不是为了提取其中的靛蓝染料,而是用作药材。这种菘蓝的根就是板蓝根,对增强免疫系统有很好的效果。在这次旅行中,我查找了很多我在欧洲制作绘画颜料所使用的材料的翻译。我惊讶地发现不仅中国有相同的染料,而且这些提炼染料的材料也是传统中药的组成部分,比如茜草根和靛蓝。因此我想知道还有哪些中国土生植物,有着染料和药材的双重价值。当我们为了采集制作东巴纸的植物,爬上村庄附近的山峰时,和继先给我们看了很多其它的可以提炼染料,制作颜料,同时又可用作药材的本地植物。有一种长相奇特,叶子带刺,并且有明黄色内皮的植物。他用手势解释这种植物可以缓解胃部病痛,同时也是提炼黄色染料很好的原料。当然,他只知道那种植物的纳西语名字,我无法将其翻译成拉丁文,所以我觉得我以后永远也见不到这种植物了。但是在我回到伦敦的时候,我看到了它,一株进口观赏植物,就在我邻居门前的花园……随后我又见到了它,就在我工作室的门外!我现在知道它的英语名字是“mahonia”,它供药用及作黄色染料的成分是黄连素。

01 从农场收获的蓼蓝中提取的经过冷却呈块状的靛蓝

用来制作东巴纸的植物只生长在中国云南的那个地区,而且似乎没有被进口到欧洲,至少我确定我没能幸运地在伦敦某个花园里见到它。纳西人称这种植物为“瑞香狼毒”,我确定它的拉丁语名字花了相当大的精力,wikstroemia del**ayi,和瑞香同属瑞香(thymelaeaceae)科。它的枝干表皮含有一种对皮肤有毒的毒素,但正因如此,它可使东巴纸免受虫蛀。顺便提一下,两种欧洲本地生的瑞香,桂叶瑞香(D.Laureola)和密执瑞香(D.mezereum)也含有一种类似的有毒物质,它们被应用在欧洲的许多民间药物中。在吾木时,和秀军带着我们完成使用“瑞香狼毒”造东巴纸的工序,从浸泡,到剥落所用树皮的外皮,留下其白色内皮,之后用纯碱煮制,手工敲打,搅散纸浆,再将纸胚定型。我帮和秀军剥树皮用的刀,是我身穿的16世纪服装随身套件的一部分。我的刀是挂在腰带上的,我的包也挂在上面。和继先很喜欢我的包,因为它竟与过去纳西族老人的烟草袋惊人地相似。对我来说,向纳西人展示我带来的其它16世纪服装是相当愉快的经历。他们认为我的羊毛呢裙子非常厚重且会很热,这惹来了许多笑声。和秀军决定和我一起体验换装的乐趣,于是穿上了他的东巴祭司袍并戴上了头饰。我们穿着各自的服装坐下来开始剥树皮时,他解释道,穿着东巴服装造纸是非常好的一件事,这样做“强化”了纸张,他头饰上刻画的神明会保佑造纸的过程。在某些特定场合,我也喜欢穿着手工缝制的16世纪农妇的服装工作,因此我同意和秀军的说法,你的穿着有能力影响你所做事情的意义。我不能完全理解纳西族的东巴教,一定程度上是由于语言的障碍,此外也因为有一些祭祀仪式并不是公开进行的,这也是可以理解的。但我非常了解那种与万物通灵的超自然的思考方式。东巴祭司非常看重亲自制造撰写经文的纸张,在造纸过程中,身着祭祀服装的行为也会对造纸产生影响,这都可以体现出这种思考方式。我还注意到山上和村庄里的某些树木似乎具有重要的意义,因为它们周围的树都被砍掉作柴,唯独它们被留下继续生长。山腰上的纳西族墓地周围有一些树木,纳西人将树桩上的小片木头挂在这些树上,并将其卡在树枝分叉处。这似乎意味着树木最终将会回归为树木。

紫色纸张,由茜草根,铁,石榴果皮和槐树花提炼染制的牛仔布制造;黄色纸张,由阿穆尔软木树皮染制的牛仔布制造;蓝色纸张,由靛蓝发酵缸染成的亚麻布制造;使用卡普特红、牡蛎壳白、朱砂、雌黄、靛蓝以及中国水墨颜料与羊皮胶调制的颜料绘制;裱于布上。这次行程不仅让我接触到新的材料和新的文化,并了解到我之前熟知的材料在不同文化中的用途,它也使我意识到我工作方式背后所潜在的过程。我通过改变工作中的穿着和亲手制作材料的行为,去改变所做事情的意义。我也通过材料的起源和背后的故事去激发意义。颜色本身脱离了物质性,并会演化成不同的角色。这种通灵的超自然的思考方式并不是追求所谓的“原始”文化或某种古老的宗教,它是一种人类想象力的内部构成①。正如丹尼尔·C·诺埃尔所认为的,与其刻意迎合以致不可避免地曲解其它文化中的巫教因素及超自然思想,西方人应当认识到他们自己的传统文学以及绘画中蕴含的想象力②。西方自启蒙运动以来所犯的错误即是将奇思异想贬低为单纯的虚构,并否认艺术所拥有的可以进入现实的能力。相信科学是不受超自然思想干扰的,或认为在没有想象力的情况下科学也可以运转,均是相似的误解。西格丽德·霍姆伍德,1978年生于霍巴特,曾于牛津大学学习,毕业于英国皇家艺术学院,现生活工作于伦敦。①见西方人交感巫术思想(sympathetic magical thought)的心理学研究,如“交感巫术在厌恶情绪以及其它领域的法则运用”,作者:Rozin,Millman,Nemeroff,刊于《人格及社会心理学报》,1986年,第50卷第4期,第703-712页;和《想象不可能:儿童的魔法,科学和宗教思想》,Rosengren,Karl S.,Johnson,Carl N.,Harris,Paul L.编辑,剑桥大学出版社,2000年出版。②见丹尼尔·C·诺埃尔(Daniel C. Noel)所著《萨满教的灵魂:西方幻想与想象的现实》,Continuum出版社,1997年纽约出版。