来源:ARTSHARD艺术碎片 刘畑

闪 烁 的 明 朗

—— 关 于 王 强 创 作 的 第 二 次 访 谈

王强:倒流的河水

策展人:鲁明军

展期:2018.9.20 - 10.20

地址:池社(上海市徐汇区龙腾大道2555号 - 4号)

主办:新世纪当代艺术基金会

本访谈是基于2018年夏天所进行的一次访谈而进行的 “第二次访谈 ”,如此的提问以及相应的回答,都避开了基本信息的介绍和铺陈,而直接抵达了二阶的讨论,即:一位艺术家所 “特有 ”的、但又更为 “一般 ”的思考、操作和方法。

展览现场

刘畑(以下简称 刘)

王强(以下简称 王)

1“语言 ”所需要的

刘:

您那天说,“在找我的‘语言’所需要的东西”,这个“语言”肯定是加了引号的,是指“创作的表达”。那么这种“找”,是一种什么样的动作,是在找一种什么样的“东西”?

王:

“语言”所需要的东西是什么?你所用的材料、作品里面的元素、所使用的手段……之间相互的关系是什么?我觉得这个很重要。你不能强加于它,你只能看到之间的关系。它们的关系是否恰当,导致你语言的成熟度是多少,或者说恰当不恰当。当你找到那种相互关系的时候,语言里边某种所需要的东西也会被找到。

另一方面,实际上,谁也不可能说语言就是放着那里等着你去取的,谁也说不清它究竟是什么。当一个人一直处于独立思考、独立创作时,才会导致“语言”的产生。这相当于我们问,做艺术家应该是做成什么样,做艺术家要达到什么样的身份、能力……等等时,才能成为一个艺术家?其实每个艺术家都是独立的,从美术史角度可以后置归类,但仔细看,每一个人都特别有和别人的差别,都很独立。一种独立导致了一种语言的方式。

《模糊的平面》,2013,铁板、水泥、 传动装置,660X1400X620cm

以上作品局部

刘:

“作品的语言”这个说法,大家现在已经很习惯了,它背后是拿语言来作比喻,但“语言”的特性在于,它的确是在帮你说出一些东西的,但它其实本身、内部是隐藏了一些东西的,正因为它有隐藏的能力,它才能帮你说出来……这是一个很妙的辩证过程。

王:

所以说语言本身这个东西在被寻找的过程,事实上就是在考虑、考量它和你之间的关系。作为艺术家来讲,它可能已经存在于你所用之间的所有的东西之中,但它需要和你这个人发生一种很特殊的关系。我觉得如果没有这个关系,语无伦次。

还有一个话题,是步骤的省略,也就是“跳步”:你自己在做这件事的时候,究竟你能省略多少,话照样还能说完?比如在解一道高阶数学题时,如果我们总是要解释2+2这个过程怎么没了呢,它怎么会变成4了呢,这就变得极其无聊。我觉得只需要和我们能够沟通的人沟通就行了。

刘:

那天您还用到一个很妙的词:“闪烁”——“语言”是要避开“闪烁”,追求明朗吗?

王:

明朗是告诉你1是什么,2是什么,而闪烁就是含糊其辞、闪烁其辞。为什么要闪烁呢?因为闪烁有可能会给你带来另外的东西,而不是那么具体。当你在闪闪烁烁的时候,可能1不是1。比如1+1等于2,一闪烁以后,就可能是1.1+0.9,结果还是2。只不过我告诉你,在闪烁的时候,没有一个固定的方式,别人以为一个路径是可以确定的时候,其实你把很多东西抽离了,让人觉得这个路径不是那么清晰。但结果可能是在答案之前,还是2。

所以,其实有两个方面。一个是在表象层面,闪烁是要极力去追求的。作为一个艺术家,他不想有任何“看图说字”的方式,我要尽可能让它闪烁起来。但另一方面,内心里,却又是特别的明白。

刘:

甚至可以换一个词,“闪烁”其实就是“魅力”。尽可能的闪烁,其实就是魅力、吸引力、神秘感……的最大化。

王:

因为一旦固定下来的时候,所有人就会落入一种圈套:看图说字。你只有不让它固定的时候,才会让人去“感受”,别人才会从中去体会那种指代含糊,语焉不详的魅力。比方说,指鹿为马,你一旦明朗的时候,别人就以为它是马,但是你要告诉他说这个东西有点像鹿,有点像其他的,这个时候就变得不那么确定。当所指和能指的关系都不那么清晰的时候,想象的空间才会越来越大。

所以,为什么我觉得需要有一定长度的时间去思考作品的过程,其实就是在不断地找那种东西,去抽离一些东西、填充一些东西。

刘:

可能是这样子:所指是不清晰的,能指也是不清晰的,所指和能指的关联也是不清晰的——但它整体对你来讲,形成了某种很清晰的东西。

王:

一定是清晰的,或者它的结果一定是有可能清晰的。但我不希望对于看我作品的人,我给出的这条路径就是唯一的路径,让人知道我在说什么其实并不重要。所以尽管我的作品里经常会用一些很具体的题目,其实根本就不是那么回事,它可以给你一个所谓的信号,假假的(笑)——你设计那些假假的东西,其实是想告诉别人另外一些有趣的东西。

之前我与上海OCAT的艺术总监陶寒辰有过一个对话,对话结束后,我和他商量,把原定的题目改成了《正确中的误差》。平时我在做作品,实际上就是这样:在那么多精确的东西、对的东西中,我会允许很多松动的东西,或者看上去不那么正确的东西存在。但是呢,往往我们现在谈到的所谓的政治正确,等等,说它是不可改变的,或者说是不可以做对比的,注定是正确的,我相信在我的价值观里这是不存在的。所以结果是,说得好听点,我称之为:对所有结果持怀疑态度,实际上就是你去看待事物的时候,你不太会那么轻易的去认为它一定是正确的。

刘:

您修改的题目是“正确中的误差”,对吧?不是“正确中的错误”,我觉得这个很不一样。

王:

对,所谓的误差,就是说连“正确”这个字都是可以调整的。我们通常所说的脚踏两只船,那还得分大船和小船,你伸过去的腿也可长可短,但这不是说,这个脚踏两只船的时候我这个腿不是腿,是手,那不是。

《混淆的标高》,2014-2017,铁、水泥、铝、亚克力板,660X1500X780cm

以上作品局部

刘:

这个正确是预先给定的,还是说它是被证明出来的?

王:

是证明出来的。在证明的过程中,我们说的那种实证制度,一般是建立在从科学基础上来谈的,但是在思想意识形态里面,我觉得也是属于这样的。

刘:

那其实可以说在证明的过程中,我们又得到了正确,又得到了误差?

王:

肯定是这样。就算你今天已经认为它是正确的时候,误差同样存在。你要时刻保持警惕,它有误差存在,这会引出另外一条路,或者走向另外一方面。

刘:

那么这个寻找,是怎么发现自己找到了,或者判断已经找到了?

王:

我们原来有一句话叫“做减法”。我曾经跟学生做过一个比喻,就是说今天你这个减法做到什么程度能算是恰当的:一棵树,你把叶子和枝杈尽可能地去砍掉,能砍都砍,砍到最后,它还能被称为树的时候,这个减法就做到位了;但砍完只剩一根东西的时候,它不叫树了,它是一根木头。所以什么时候停下来?树砍过头了,就是一根木头,就不是树了;没砍到头的时候,别人永远说你没砍好,砍多砍少还是没砍到想要的样子。

你真正认为做得差不多的时候,就该是停手的时候了。停手要是因为时间不够,这是被动的。主动的时候就在于:你认为我说清楚了,废话没有了,因为在过程中,你连废话也已经拿掉了。

我们早先学画画的时候,从轮廓、大关系着手,然后具体描画、抠细节,然后再回到大关系,能从大到小再回到大,是高手。通常做作品这样的:你开始有那么一个想法、冲动,然后你会有一些判断、方案,开始操作,到最后——你可能就糊涂了,这种糊涂是什么呢?是经验在让你变得糊涂了。因为“经验”,才会导致很多东西很普通,而且就是因为经验你才会觉得这些东西应该这么做,该是这样的。经验往往就是惯性,恰恰就是这个时候,你忘掉了你之前特别想要的东西。

刘:

刚才说的特别有意思,从这个角度理解“糊涂”应该是一种很好的状态。就是相当于说:糊涂是要对经验进行一种摆脱。有点像操作系统升级,升级的过程里面产生了一个特定时期、特定状态,你这个时候不能断电,它是种“糊涂”的状态。

王:

对的,那么所谓的这种糊涂和清楚,中间的所谓的空档的状态究竟是什么呢?要让糊涂变得有价值,不受经验的控制,这非常重要。否则就变成了一个可循的方法,大家都可以先去糊涂一把,糊涂完了还可以再回来继续聪明,哪有这个道理,是不是?

2 材料的误差

刘:

您说道,自己近期的作品采用的都是“最重最硬的材料”,而且很少出现“现成品”,这是一种有特殊原因的选择吗?

王:

这只是个人喜好,和其他各种个人喜好类似。因为语言、材料本身,没有好坏,只有恰当和不恰当。现成品是随手拈来,而我自己喜欢那种亲力亲为的状态。只有自己参与的时候,你才会觉得这里面是有很多你可以识别和把控的东西。

刘:

那么我们再追问,就是说用这些很重很硬材料的背后是有所考虑的吗?

王:

虽然说是个人的喜好,但一定是有考虑的。可能是因为,我比较追求那种计算、精确度、理性——越重的东西,越不可能晃动。轻的东西在人眼里容易被移动或调整。我需要有一种特别的稳定性存在,它很“踏实”。

刘:

是不是可以说这种重的硬的材料,它会导致连误差都是“精确”的?

王:

当然,应该说:这些误差的存在是我认可的,我允许那种误差的存在。因为精确度的需要,才会导致有那种不精确的东西;而由于有了一些与精确对应的误差显现,精确度才变得重要起来。

刘:

所以说这个误差是材料本身的误差。例如钢能容许的误差就和铜不一样,和木头、和泥巴更不一样。有一种“误差”,其实是材料本身已经非常精确地给到了。

王:

对,除了误差以外,材料还给到了时间。比如铁在空气中会生锈,又比如一个水泥的台座,在运输过程中有可能破损,而这个破损是它的一个必备的成分,或者“有可能破”是它必备的一个成分。误差的是不可控的误差,这个不可控是随机的,但是又在你的可控范围内,因为是你允许它存在。

《集装箱》铁、水泥 660 × 1500 × 940cm 2014 - 2017

以上作品局部

刘:

材料本身给出了一个误差的区间,但落在这个区间里面的哪个点,是不可控和随机的——又可控,又不控。那么,材料的物理特性,是如何被转化为作品“语言”的呢?(您那天有段非常精彩的描述:“冷酷里面那些偶然性的东西,会带那么一点点温暖,不那么冷静,就是在极其冷静的状态下,有那么一点点暖性”。)

王:

这个问题会涉及到你做作品时的状态。所谓的真实性的状态,你内心真实的东西,可以驾驭或者是掌控你对材料的选择和材料之间的关系。就在那么正确的时候居然还有很多误差,对不对?真实地去面对自己的需求,就会发现那些不同材料和成分的多少、比率,都是因人而异的。就像厨师做菜,辣椒多放一些,味精少放一点,都会让这个厨师的习性或者说是喜好暴露无遗。

那么在材料的冰冷状态中,在理性中,不可能是一冷到底的,一定还有那种暖暖的东西藏在那,你会去挖掘它,会去被它触动。这个时候其实你很谨慎,甚至不是谨慎,应该是很刻意去追求——就是我所说的那种“正确之中的误差”。这个误差在正确范围内,它可能就是这么一点点,1%,而恰恰就这个1%会感动很多人。你理性的一片过来、一马平川的时候,突然中间有个小坑,这个坑可能是你的核心。这个核心其实就是你想去寻找和去发掘,以及让人去体验的东西。比如我们在捆绑东西的时候,突然发现捆绑里面有很多小皱褶,在被极度摩擦的状态当中,极度捆绑的挣扎状态中,这种皱褶是挺感动的。一定是有之前我们所说的正确性里面的误差,这个话题永远不会变。误差是会感动人的。

3 “理性”的相关项

刘:

您上次谈到一件作品时说道:理性的判断不应该在焦虑的状态下面形成。是不是一直存在着对于“理性”和“精确性”的考量,追求或者不去追求?

王:

理性的另外一个词义、相近的词,是冷静。也就是在冷静的时候,才可以保持一种理性的状态,或者换句话说,一种冷眼旁观的状态。你只有冷静的时候,才能观察到事物中的那种复杂,或者说那种游移不定的情形。操作层面上,只有冷静的时候才能去分析它、判断它,否则,在浮躁的时候,怎么去看到这个事物的一个核心系统?冷静会延伸至理智,把事物的核心作为一个根基保留在那里。

刘:

那可以兼容热情吗,或者说是要摒弃掉?

王:

热情、感性也是因人而异的。所谓的热情只是相对的。要保证一个人持续的热情,首先是要建立在很冷静的基础上。为什么?就是你把一件事情想明白了,你的热情才会不断地被点燃,你才会处于那种被称为热情的状态。

还有一个,热情有时候可以用另外一个词代替:焦虑。焦虑会带来无所适从。当热情被一些支撑它的东西击垮时,局面就全乱掉了。但是热情算不上是一个贬义词,就像理性也不是一个贬义词。

刘:

萨特说人就是一堆无用的热情。

王:

(笑)差不多真的是这样。所谓的精确,所有的理性,都是在互相的比较中形成的。

刘:

我们今天其实找到了一个关于精确的新定义,就是“正确中的误差”,这就是精确。

王:

先前与陶寒辰的对话,本来取名叫“正确的误差”,后来我觉得叫“正确中的误差”更恰当,是不是?“正确的误差”只是说正确的误差,是误差当中的正确性而已,“正确的”变成了一个定语。

《饮水机》,2013-2014,铁,370X1350X1020cm

以上作品局部

刘:

误差又变成了一种正确。

王:

对。而我所想说的是,误差是存在于正确当中的,是正确中的误差。所以你看我们这么聊着聊着,这一话题变得鲜明起来。所谓的精确就在于说,调整不都是五进制,十进制的,也有可能是一进制。我们在做作品时,经常会遇到,这厚度有点大了,那么减掉5公分吧,这就比较随便了;减1.1如何?这才叫精确。那么这种精确,只有在这里减掉了1.1以后,相应的一定就会有一个东西出现。这不是一般的、普通的、一蹴而就的东西,那只是“感觉”,偶尔会碰到。

刘:

刚才说到持续的热情,有没有存在一个可能性就是,冷静恰恰是为了保护这个热情?

王:

有可能。你需要保护热情的持续,因为热情是转瞬即逝的。

你做事情之初一定是有冲动的,当你把这个冲动维持下去,让它,这件事情变得合理合法,这个时候你才会觉得这件事情是可以做的。这个热情,早前让你觉得触动的那个东西是什么,你得始终保持住,这个真的很重要。这有点像在说一个方法:你做一件事的原初动力是什么?在你冷静的时候,你仍然得保持住,否则你就走岔掉了。但是你的冷静、你的分析也都是围绕着你的原动力在走,别走了一段路后,迷路了,说话说到后来,说不清楚了,那你肯定就放弃了。冷静也好,分析也罢,都是为了维护你之前的所谓热情。这种热情是什么?是敏感,就是之前说的那种敏感,对任何事物导致的敏感,是你的感性所触动出来的,你始终要在这个状态当中。

刘:

所以这个“冷静”和“冷漠”其实是很不一样的。

王:

冷静只是一种你想采用的方式,冷漠是对事物熟视无睹。

刘:

对,是不敏感。

王:

何止不敏感,冷漠也算是一种态度。冷漠和热情那真是犯冲的。就是我们常说,对很多事情都没有什么良知,和你没关系。那儿已经发生了天大的事情了,你还觉得“和我有什么关系”?这就是冷漠。

刘:

而冷静不是。

王:

冷静绝对不是。冷漠是那种好像万事跟你都没关系,热情也跟你没关系,所有东西都没关系,那我觉得这种人就和僵尸差不多了。

刘:

而且说到良知,我觉得特别好,就是其实原初的动力要怎么保持,我觉得就是靠原动力和良知的接通。

4 挤压的空隙

刘:

您几乎所有作品的名字,都有一种很特殊的表述法,似乎具有一种“描述性”,或者说“客观性”(您的说法是“留了很多想象的空隙”)。有很多“偏正短语”:“残存的严肃性”,一个形容词加一个名词,这个名词很多时候还是概念式的,这是一类。另一类,就是单独一个名词:饮水机、集装箱类似这些,这是怎么考虑的?

王:

“残存的”和“严肃性”这两个词的关系就相当于正确和误差之间的关系。名词告诉你,这是一个东西,是这样,那就是这样;名词加一个定语,加一个修饰词,让这个名词变得丰富起来,正确和误差同存于一个整体。

第二类,直白的名词不一定就给出直白的意义,我今天给你一个《饮水机》,或者一个《集装箱》,相当于给你一个箩筐,这个箩筐里可以装苹果,也可以装梨,也可以装其他东西,我给的路径不是一条,是多条途径,除了几条大路以外,中间可能还有小路。看的人可以决定,他可以装什么,他可以往哪儿走。

这个和作品里面留了很多“空隙”是相关的。其实空隙无处不在,空隙有很多是不知不觉被人为设计的,就像我们前面所说的闪烁,尽可能给看的人留出些空隙去装、去填,留出一些透气的空间,不实的空间。

其实,真正的空隙,是“挤压”出来的。是关系与关系之间所形成的挤压,是材料之间相互挤压出来的,这种挤压关系的对应如果足够强大,在作品里面就会造成无数条缝隙。

刘:

用可想象的空隙,并且这个空隙是挤压出来的,去谈“客观”,特别有意思。因为一般的“客观”的感觉,好像是跟客体无关,保持一个距离,留出空间而不是空隙,更不是挤压出来的,而空隙是“最后”被挤压出来的,也就是说,在这之前,其实并不知道……

王:

挤压出来的东西可能是这样,有时候是那样。

刘:

对,它无法预先设定,因为工作的对象是那些实体,但它最后是实体和实体之间,挤压出了一个可能很神秘的空隙。那么,您如何看待作品中出现的“神秘”?它与“理性”的要求是一种什么样的关系?

王:

回到刚才说的挤压的关系,在我的作品里,“神秘”不是有意而为之的,不是有意去制造一种神秘感。而有些人的作品,我们可以说是有一种神秘主义的色彩。

刘:

我觉得神秘和神秘主义还是要区分的。

王:

对,神秘主义是刻意的,或者说是既定的。

刘:

而且它是预先已经划定了它要去的那个方向,神秘是一种特殊境界吗?

王:

对我肯定不是,我还是希望很明朗的东西,就是那种……

刘:

闪烁的明朗。

王:

对。你看这次展厅墙上的一条曲线,是谷歌地图上面随意截取的一段,然后放大到了1:2000,边上有一块水泥板——这块材料是一个极其语焉不详的东西。事实上我想做的是什么呢,是想做谷歌地图的一个点,放大到完全模糊掉了,不知道里面是什么。

《1:2000的一条轮廓线的直线距离大约是……》 锻铁、道钉、橡皮筋、水泥 4050 × 4170cm 2018

以上作品局部

刘:

如此看来,很多创作似乎是从看似完全无关的角度开始的,或者开始“联想”的。这是一种偶然,还是一种方法?

王:

这就相当于刚才说的,理性和冷静,你始终要保持某种状态,它导致了好多东西,第一个是敏感,你必须要去不断关注,很多东西你一旦在状态中的时候,它会激发你,而不是熟视无睹,你会对很多东西都很感兴趣,会加以思考,而且兴趣是众多点,不是单一点。

还有一个是积累,运用积累的东西。就是虽然说可能是有所说的灵感、火花,然后引起思考,但是你思考之后,发现里面有很多内容是打动了你的,真正想要的东西它不是眼前的这个,那么一开始可能不是很清晰,仅仅是互相关系引起了你兴趣。渐渐地,原初的那个引起的点已经找不着了,可能已经在很远的地方,但是它慢慢带出来的某种思考,是给你一个让你去不断往下深入探索、探究的线索。

一个人始终保持一种思考状态的时候,他活得就会很鲜明,那是很有意思的。人就怕那种碌碌无为,对什么事都没什么兴趣,觉得这事就那样了。我曾经写过一篇小短文:《思想是一种支撑》。这里思想是两个概念、两个词,一个是动词,一个是名词,动词就是不断的“思想”,名词是动词“思想”的那个结果。要保持一种作为艺术家的状态,我觉得艺术家不仅仅是重复的劳动,重复的做事情,还得不断的要保持那种对事物的敏感,对这个世界的关注。

刘:

这个可能在英文里面特别明确,就是一个thinking,一个thought,对吧? 一个是进行时,一个是完成时。

王:

对,thought是思想成为了一个结果的东西。

刘:

而且这个好像跟前面我们说的有关,其实是“不冷漠”的一种方式。

王:

冷漠是不愿去思考的,就那样了。

刘:

那么,是不是我们其实就是把偶然本身做成了一种方法?

王:

你不断地去关注这个偶然,不断去感知身边发生了无数的可能、偶然,让你来觉得这个东西与我是有什么关系。而当你冷漠的时候,这儿拍你一下,没感觉,什么感觉都没有,对不对?所以那种善于思考的人,我觉得他真的很强大。我们只是努力在做这样的事情,希望做成这样的事情。我是觉得,艺术家随时要保持那种敏感,对任何事情都是,这才是做艺术家的“本道”。

刘:

这也跟刚才您说的是接通的,敏感之后是什么?敏感之后其实就是“创作”。

王:

敏感之后就是“思想”。首先我们说的所谓的灵感一下子给调动起来,接下来第二步就是思考:这个东西是不是有价值?我觉得有价值的时候,觉得这个“灵感”引发了我一个什么东西,我希望通过一种手段把它说出来、说清楚,当说不清楚的时候,这事就不说了,拉倒。能说的时候尽管说,说两年三年都没关系,说完它。

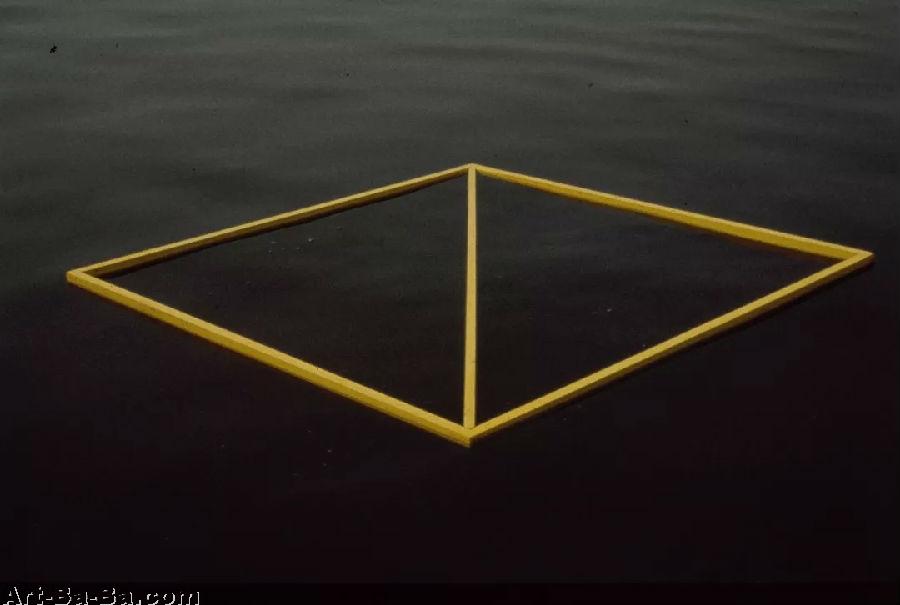

《两个空白的无意义的空间》,1996

刘:

那么,您的所有创作是否存在着某个/些不变的核心命题?

王:

当时做水面上的两个方块(《两个空白的无意义的空间》,1996),我的第一直觉是什么:西湖水是有着自然力量的水,它是恒定不变的,而两个方块是人为的,我们的常识是:自然的力量比人大。但是这里面出现了一个有趣的变化,是什么呢?就是有些东西一旦被人为强制固定住的时候,自然也改变不了;人放弃了固定的权利时,自然随手就可能把它去除掉。也就是说它这里有一个线索,是人为和自然的对应关系。有时候人为的力量更强大一点,有时候自然更强大一点。其实这里面可能就是,到了“未必”的时候,才开始变得有意思。如果哪天真的人为的东西可以压迫自然的时候,也就没意思了;如果人为永远是败在自然之下,也没意思。恰恰是在一种“未必”的过程中,或者在不断的进程中有很多“未必”存在的时候,你才会觉得这件事是有趣的,是好玩的。

刘:

未必这个词很妙啊。未必可能就是到了神秘了,就是不可说了。

王:

是,但是一定是会发生的,最起码是说可能会发生的,没那么一成不变的。

刘:未必也是属于那种误差之中的。

5 未必的教育

刘:

能否谈谈您在教学(三十年)上的心得?

王:

通常在谈教育的时候,都是会告诉你应该用某种方法去传授知识,而且还告诉你该怎么去教。而恰恰对艺术教育来说,它未必是正确的。

刘:

变成“未必”了。

王:

从科学范畴讲,1+1绝不可能等于2.1,正确答案一定是2。在实证以后,方法显得很重要,科学就是循着这个规律在进步。一旦有正确程序的时候,一定要循规蹈矩才是对的,方式这样才是对的。科学就是这样,但是人文、艺术不是,如果告诉你有这么个方法,你如何如何做了就能成为一个艺术家,那还谈什么独立性与创造性?这一定是会出差错的,我们称之为程式化。

当我们在艺术教学里面谈方法论的时候,很危险,你告诉他一种方法的时候,其实就是害他,学的人掉进去就出不来了。艺术史的一个初期接触,对学艺术的人来说可能是需要的,工具书是可以提供一些有帮助的知识;但思想是要靠你自己形成的,而不是说你看了一些关于思想的书以后就能达到某种思想境界,有可能看完以后脑子更坏。

刘:

除非,能把所有书都变成“工具书”。

王:

在艺术教育中,老师应该做的,是去影响学生。让学生耳濡目染地去感受什么是艺术,用你的努力和你对艺术的态度去影响学生。艺术教育不存在方法论,不存在告诉学生用什么样的方法能够成为艺术家,不存在必须经过怎样的学习及内容的累计才能够称为艺术家,也不存在进入什么样的路径可以达到成为艺术家这个目标。

用自诩的方法去教艺术,只会害人。艺术教育不是师傅带徒弟。天天带着他干活的时候,学生学的就是如何干活,甚至连干活的本事都没学到,只是一个苦力。如果说只谈技能,我们把学院降成为技校就可以了。但是有些学生,看到了老师的努力,自己也会努力。我们并没有告诉他,思想应该是怎样才能成为思想,思维怎样才能成为思维,如果教师,是有着强烈的创作愿望的,是很有一种艺术家气质的人,就会对学生形成我们称之为耳濡目染的印象,而不是方法上、技法上的教授。

《一个注脚》,2013,铁、木、充气垫、荧光灯,1200X1200X410cm

以上作品局部

刘:

是不是可以这么来打比方,就是说如果说一般的教育或者科学的方式,就是教你“2+2等于4”,那么艺术的教育,可能教的是“2+2未必不等于4”,或者是“2+2怎么不等于4”?

王:

我觉得连这个“怎么不等于4”都不对。因为如果是这样的话,别人马上就会再来上一个另外可以说道的结果。既不可能告诉你说这个结果可能会怎么样,也不能告诉你说,结果可能不是这样,我觉得连这个话都不敢说。

刘:

就只能说“未必”。

王:

对,一定不是师傅带徒弟的方式。学生要去感受老师讲的东西中,老师自己的那种变化。我觉得这是挺有趣的,这个变化未必是学生能接受的,但是学生能够感受到。

刘:

其实就是相当于要把老师当成任何一个人,就像感受任何一个人一样。反过来,就是所谓的“把任何一个人当成老师”。

王:

对,不是说结果一定会是怎么怎么样,,是让你去感悟一些东西,帮助你一些东西,毕竟你是老师,有的东西可能会对学生会有一些影响力在里面,或者说触动在里面,但是有一点是明确的,作为学生,你究竟想干什么?你究竟想说什么东西?这个你心里得清楚。老师可以告诉你什么样的问题可以解决得更好一点,这个不是问题,在原有基础上做点微调,会让你提升一步,但是究竟你想干什么,这你得明白,这不是老师我可以教你的。

6 艺术中的时间

刘:

再回到您的创作上,您说到曾经经历过十几年的暂停或空白,空的原因是什么?

王:

中断只是说做作品的那种状态本身而言,一段时间的空白,就是那种糊涂状态和想明白的状态,这是每个人都会有的。所谓的糊涂,就是说你很多事情想乱了。在当时,任何决定对你来讲,一定是有理由的,只不过是上下文之间的次序可能有点乱了,对不对?哪天你突然就明白了,又回到之前那个状态里面,那做作品就变成理所当然的事。

当然我们可以开玩笑说:如果给你重来,你会选择什么?这是一种基本话题,但是其实是没有意义的,没有重来这一说。甚至可以说你在面对这个话题的时候,你会有很多躲闪,你会有很多不真实的东西掠过。但是在你选择的时候,你倒是觉得挺真实的,做任何事情你都会觉得这是遵从内心的,因为你在说服你自己做,你在做一个判断,你在说服你自己认为那个东西对于你是需要的。

所谓的想乱了是什么呢,就是说你把很多那种必须的东西给忽略了,或者忘掉了,你才会做出一个即时即刻的、也就是彼时彼刻的那个决定,但它一定还是有它的价值在。

刘:

您觉得这个价值是一种什么样的价值?

王:

它不迎合所谓的社会评判,它只是一个个人价值。就相当于你准备做一个菜,这取决于你当时所要面对的食客是谁,你是要满足你自己的口味呢,还是要先满足大家?如果是大家更为重要的时候,最后那个菜肯定做的是大众口味,没什么太多的意思;而这个食客就是你自己,你会把这个菜作出花样来,并且把厨师给具体化了。我觉得作为艺术家的独立性也好,创造性也好,“不去迎合”是最基本的。

但是你要说在哪个点放空会特别有意义、有价值,那就会被说成这是一个处世的方法了,那咱们大家去放两年空再说,行吗?肯定不是这样的。这只是在彼时彼刻正好一件什么事情让你很敏感,打乱了程序,“糊涂”了——话听起来有点圆滑,好像把所有“放空”的理由,或者“放空”的行为都变成了是一个挺圆得过去的一个话题。事实上,从我个人角度讲,中间这几年十几年的空档,对我是有帮助的。我能更冷静或者更平和的去审视和看待今天的艺术圈子,艺术市场,退远了一步。

刘:

您如何看待艺术创作的过程中,时间的投入和消耗?您创作一件作品所花的时间似乎都非常漫长。

王:

有充裕的时间,就可以慢慢去思考。刚才说的挤压、寻找恰当的、贴切的关系,这都需要时间。对作品内部的互相考量和比较是一件愉快的事情。慢可以让你更冷静,去探索你自己最真实、最核心的需求,断断续续会有可能在中途出现一些新的契机。

而且很多时候是要动手做的。动手做的时候,你才会觉得东西是呈现出来的,而只有呈现出来的时候,你才会觉得有些东西是可调整的。然后你才会发现那种所谓的,那么多的“未必”。但是如果只停留在所谓的思考过程或方案过程中,这些东西就不够了。

每次做作品都要保持那种新鲜感,用那种随机的手段、手法,同时时刻保持一个叫停的状态,该了断的时候就必须得了断,你认为这件事情已经说清楚了,就得收手,立马停止。重点还是回到:我们究竟想说什么东西?

《残存的严肃性》, 2015-2018,铁、水泥,620X620X1250cm

以上作品局部

刘:

对于“艺术创作”这个过程的时间状况,我觉得有两种:一种是投入,另一种是暂停。也就是对创作的投入或者看似有效的工作时间,以及整体的慢或者断断续续,甚至长时间的暂停或者空白,这是一个艺术家的工作里面特有的时间状态。如果是一个工厂,它不可能停工的,它停工的结果就是倒闭。那么艺术家有一种我觉得很特殊的状态,就是空白、放空或者说虚无的那个阶段,这个创作生涯中的,发生暂停、停滞或者说放空、空白的时间,有没有一种特殊的意义?

王:

事后看往往是有意义的。过程在这里只是彼时彼刻的一个心情,放空在之后看过去,可以说它对你是有价值的,因为在任何时候,一旦你保持了敏感性,对任何事就都可能会产生兴趣。而实际上它是阶梯的,螺旋上升的。同样在一个点上,今天在轴心上,明天还在这个轴心上,只是上了一个台阶,边上那条弧线,能忽略吗?别人看到的是上了一个台阶,但是这个台阶一定是由那条弧线带上去的,这个“惯性”,我觉得是特别重要的。

刘:

您刚才打了个比方,就是说上台阶是绕弧线上去的,可以认为就是说其实“空白”时期,只是没在台阶上,其实在绕的这个弧线,还是在走的。

王:

也许吧,然后最后一步,啪嗒,踩上去了,大家意识到了这个弧线的存在。所以我觉得重要的还是在这一步。

很多人现在做作品的想法,完全只专注于样式本身,只关心踩在台阶上的那个部分,跟作品背后的思想没什么关系的。所以可以有,也可无。那么首先我觉得还是一个态度本身,一旦态度确立起来的时候,形式变了,多种多样,也就不那么规规矩矩了。

刘:

Harald Szeemann的那个《当态度成为形式》,可能是策展史上最有名的展览之一,我一直在想这句话的两个解释方向。第一个就是说,本来是一种态度,它“沦为”了一种形式。另一个,一个态度,它成形了,“成为”了一个形式或者作品。

王:

带出了一个什么样的东西。我更愿意去接受后面那个可能性。因为前面那个态度沦为形式的时候,人家认为只剩下形式了,或者说态度被附庸风雅了。另一种态度带出形式的时候,事实上在说你有什么需求的时候,形式开始变得可以有,是它自然而然产生出某种样式的东西,并让你的态度更鲜明,是一种态度的载体,这可能更积极。

刘:

明白。所以其实可能是三个层次,第一个态度带出形式,第二个态度成为了形式的材料,第三个是态度沦为形式。第一个和第三个,看起来有点像但完全不一样。

最后一个问题:“自然”与“随机”之间,是一种什么样的关系?

王:

我的理解是,自然是一种态度,随机是一种技法,是选择。自然是心情、是心态;随机是手段、是方法。所谓的随机就是说我随机做选择,在挑选中随机;而自然是什么呢,你很随性,你自然面对,你很自如,这是一个态度,随机只是一个技法问题。

刘:

那有没有可能“随机”也成为一种态度?

王:

有可能,但是自然更抽象,或者说更高阶。比如说“随遇而安”是一种方式,还有一种叫“随缘”,这两个是不同的,“随缘”真的是个大态度。随遇而安是当你面对的时候,你才会那样;而随缘却是任何时候都一样,都没关系。

刘:

随遇而安还是太具体、太小了。

王:

态度本身一定是一致性或者是一贯的东西,而不是说今天一句话能够改变你的思想、你的行为方式。我觉得,面对事情的时候产生的态度,和一致性是有关系的。所以真正的自然,就是要建立起你自己的态度,建立起一个你自己的一致性的东西。