来源:上河卓远文化

选择这样一个地方居住,就意味选择一种特定的生活方式,选择一种闲暇、慵懒、清淡和酒精的生活方式,选择一种平静而又危险的生活方式、一种远离权力但又无法摆脱权力逻辑的生活方式。

宋庄艺术家群体杂居在农民之间,他们居住着农民的房子,和他们相邻相处,偶尔和他们交流两句,他们共同分享着这里的阳光、泥土、空气,一起享受着这里无拘无束的习惯、混乱的节奏、麻木的纪律和随地大小便的排泄方式。他们在形象上也彼此呼应:凌乱的长发、锃亮的光头、拉里拉杂的胡子以及咔叽布长裤。和农民一样,他们也喜欢户外生活,他们喜欢串门、闲聊、聚众。喜欢在院子里摆一张八仙桌。他们很少惋惜时间的悄然逝去,也基本上不遵循白天和黑夜的天条般的律法。如果说他们也组织了一个松散的、无政府式的、自发的。他们似乎不喜欢电视,也不喜欢报纸,他们只对口头的消息兴趣盎然,他们喜欢打听,也喜欢递言,各种消息在他们之间不胫而走,他们的彼此都瞒不过别人的眼睛,他们都是熟人,深知对方的底细,因而谁也用不着故意地拿腔作势。这里并不缺少友谊,但牢靠结实的友谊并不多见,他们当然也存在着纠葛,但决没有无来由的残酷敌意。所有集体中的财富差异在这里也是存在的,他们当中不乏有时常对着这些狼狗发出农民式的夹杂狡猾和威风的谩骂。而在和外人打交道时,他们总是洋洋自得地提到“村里”。所有这些,所有这些对农民的身份认同,到底意味着什么?和农民一道居住,尽量使自己沾染些农民性,让自己适应那种在泥土上建立起来的生活风格,这是不是这些艺术家的前卫方式?前卫是不是向农民的退化?向农业的退化?向某种我们曾视为滞后的生活方式的退化?如果说艺术家总是一些最敏感的惊弓之鸟,而前卫也总是最早预报着一个时代的即将来临的气候的话,那么,我们会不会说,宋庄的这些艺术家是不是以他们的方式——以一种吊诡的方式——书写着未来的乌托邦规划?

这些艺术家都来自哪里?他们为什么选择这种集体生活并能迅速地融入其中?

如果说,传统的农民村社是以血缘关系为基础组织起来的话,那么,这个艺术家的村社的聚集无疑借助的是艺术的名义。艺术是他们的血缘基础,是亲和力之所在。这些艺术家都有一个美院(校)的共同谱系,他们大多曾经获取过一份国家职业,他们在职位上也曾反复周旋,但他们还是无法自如地驾驭,最终,这个职业变成了他们的牢狱,他们选择了出走。闯荡、漂游、奔波、许多人曾经大汗淋漓,与潦倒结伴,希望被失望反复地冲刷,片刻的欢娱之后是无尽的辛酸。这,便是这些人(即便是现在成功的人)的背景。这些背景本身就足以构成诗篇,构成艺术。生活成为一件艺术品。为什么非要将艺术作为对象呢?将艺术作为艺术家制作是一部细腻而纷繁的叙事作品?生活作为一门艺术,它同样需要创造,需要不是像行为艺术那样使一个片段、一个瞬间、一个事件熠熠发光,应该将整个生活——包括它的毛细血管——像戏剧一样上演,应该使生活的可能性无限地敞开。生活既不是将艺术作为对象,也不是将艺术作为目的,生活就是艺术本身,它只是以自身为目的。生活本身之所以成为艺术,就在于它和艺术一样具有虚构性,就在于它的冒险,赌注、反常,在于它的反逻辑的出乎意料的盲目混乱,在于它那危险的极限经验。不应该将生活和艺术视作两个区域,也不要相信艺术是生活的穿透性再现,应该坚信,生活的每一个片段都可以编织成艺术。不要这样说“我今天又作了一件作品,”而应该默念。“我的今天又是一部作品”。应该将生活变成艺术,将生活的点滴变成艺术的细节,将生活的节奏变成美学的法则,应该将生活作为空白文本,在上面肆意涂抹、书写、驰骋。不要像资产阶级那样将生活变得精致,不要将艺术视作生活的点缀、佐料和打扮,不要以客厅里挂几幅画就要变成艺术,就应该让生活冒险,让它走向断裂和崩溃的边缘,让生活摆脱一切逻辑,让它舞蹈,让生活虚构起来。

对于都市中的人来说,宋庄艺术家的生活就是虚构。他们各自的背景是个人的虚构,而他们如今的聚居则是集体的虚构。这种虚构的生活方式力求摆脱现代性的刻板律令,而向在那之前的农业文化悄然地回归。

在此,原始的农业生活方式,尤其是它的节奏,不是完全复原了,而是获得了新生。没有人指望回到那个原封不动的农业社会,回到贫穷、匮乏和没完没了的劳作中,没有人真的愿意全面摧毁技术,摧毁现代性的方方面面。尼采最先向现代性发出了咒骂,现代性导致了一系列的分裂:群体的和谐分裂成个体的冷漠;精神的统一分裂成内心的异化,人和自然的亲密分裂成二者的对抗,现代性及资本主义为人们编织了一个制度铁笼,人们在其中被操纵,被编码,他只能无望地挣扎。尼采嗅到了这种气息,为了克服这种分裂,为了将和谐、宁静和统一重新栽入人心,尼采主张回到原始的的狄奥尼索斯式的吟唱,回到饮宴,回到酒神,回到希腊式的狂欢。德国式的浪漫主义的最后一棒是海德格尔,他希望人们像他那样走进深山老林,朝着大地膜拜。无论是尼采,还是海德格尔,都企图用美学作为现代性的避难所,在他们那里,惟有诗才能抵御制度。家宅只是神话或者诗歌。海德格尔将希望寄托于艺术家和诗人,他们天生就能起舞,就能挣脱现代性的铁笼,这是他们的天命,也是他们的独特禀赋。

宋庄的这些艺术家选择了乡村和它的节奏,这是对诗人的天命的呼应吗?在这里,他们创造了一种生活风格,他们离开了城市,甩掉了工作,抛弃了制度,将楼房、机器、官僚、等级置于脑后,他们既不是机器中的配件,也不铁笼中的小鸟。这是这样一种生活风格:闲暇和自由主宰着一切,在闲暇和闲暇之间的空隙,有一些短暂的劳作,一些艺术品的生产,还有无数的难以实施的计划、盘算、方案。劳作是他们的现实,无休止的方案讨论也是他们的现实。他们在光天化日之下酣睡,但又一次次地将暗夜变为白昼。他们居住在乡村,但又趁着落日的余辉潜入城市。他们和整个城市的车轮逆向而行,大量的酒精,些微的银子,一两个时尚姑娘,昏暗的酒吧灯光,这常常是他们的夜晚布景。这里并不颓唐,反而笑声朗朗。我们确信,他们摆脱了现代性的生产模式和生活模式,但是,我们发现——这一点注定令人沮丧,而且,它足以击碎形形色色的理想主义者的信念——他们摆脱不了资本法则。有什么能摆脱资本的魔咒呢?资本吞噬了一切,包括宋庄的艺术生产。我曾有过一两次宋庄之行,我在艺术家的院子里受到震动——那里的平静、闲适和安逸让我震动。但是,我知道,闲适的下面潜伏着残酷的市场,它驱使着个人的挣扎、并令人委屈、怅然、失落和焦虑。所有这些在悄悄地撕破这里的田园诗般的宁静。市场法则,这就是现代性的无往不摧的邪恶力量,尽管如此,尽管他们的生产要遵循这种法则,但他们的生产方式仍就是现代以前的,这不是制度性的规模生产方式,而是小农式的手工作坊方式。在这个时代,再也没有谁比这些艺术家更像那些民间乡村的师傅了,一个人呆在空旷、简朴而略有些破旧的画室里,他的身影恍惚而缓慢,有时躬腰垂首,有时长吁短叹,有时陷于冥思,有时完全听命于本能,有时专注细致,有时信手涂抹,这是一个人的劳作,是摆脱了机器的劳作,是手和肢体的直接劳作,这些作品,都残存着身体的痕迹和体温,残存着本雅明式的氛围,残存着时代的速度、节奏、气息。

但是,人们总是将这些作品叫做先锋艺术,将那些恍惚的身影称为前卫艺术家。

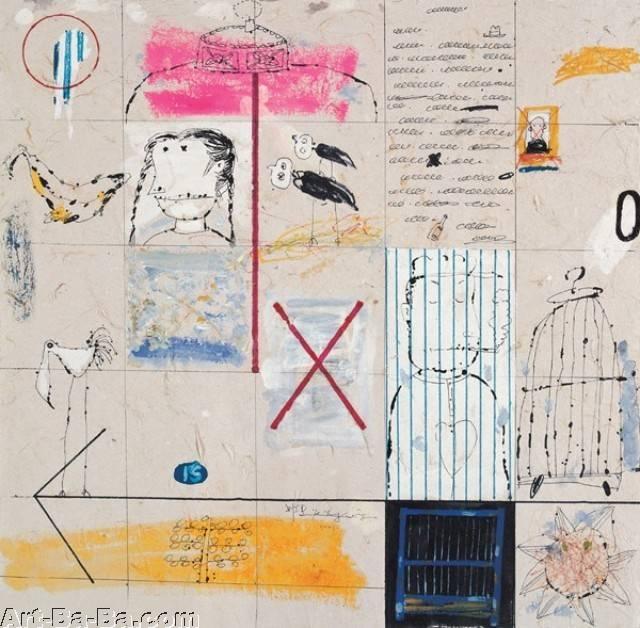

题图:叶永青