来源:TANC艺术新闻中文版

威廉·肯特里奇介于学院式绘画与实验剧场之间创作语言,以及对政治、社会及历史问题的处理方式,对中国的当代艺术产生了极大影响,不少艺术家深受其启发。6月26日于尤伦斯当代艺术中心开幕的展览“威廉·肯特里奇:样板札记”,展出艺术家从1988年到现在的多件重要作品及其特别创作的《论样板戏》,成为肯特里奇与中国艺术家之间包含着想象、误读与共鸣的相互观看甚至冲击。

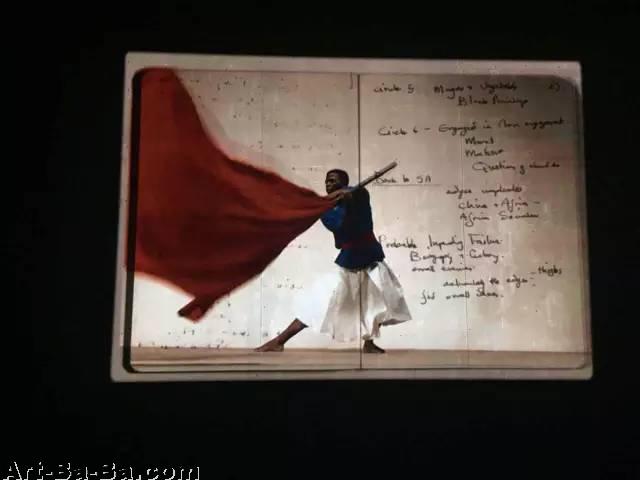

作品《对时间的拒绝》(2012年)片段及展览现场

威廉·肯特里奇的创作涵盖剧场、绘画、电影和动画短片等媒介,其介于学院式绘画与实验剧场之间创作语言,以及对政治、社会及历史问题的处理方式,对中国的当代艺术产生了极大影响,不少艺术家深受其启发。本次在尤伦斯当代艺术中心举办的展览“威廉·肯特里奇:样板札记” 涵盖了肯特里奇过去30年来每一个时期的重要作品,其中的核心作品《论样板戏》由艺术家特别创作,为此肯特里奇从2012年开始对中国近代历史和文学进行研究。对于威廉·肯特里奇以及中国的艺术家们来说,本次展览成为在两个遥远而又相似的语境之间,同时包含着转译、想象、误读与共鸣的相互观看,甚至冲击。

为中国展览特别创作的《论样板戏》

威廉·肯特里奇和其作品《清醒、肥胖及老去》(1991年)

肯特里奇的前40年生涯,在严苛的南非种族隔离制度中度过,其父亲悉尼·肯特里奇爵士(Sir Sydney Kentridge)是南非著名人权律师,曾于1958年至1961年间担任被尊为南非国父的纳尔逊·曼德拉(Nelson Mandela)的辩护律师。这样的背景赋予了肯特里奇的作品以深层的重量感。1980至1990年代,肯特里奇以约翰内斯堡私人采矿业以及南非种族隔离制度的严酷现实为背景进行创作,如动画短片 “苏荷·埃克斯坦”(Soho Eckstein)系列,以及2000年首次来到中国参加第3届上海双年展的作品《影子队列》——碎纸片拼成的人型剪影队列在上海美术馆的墙上鱼贯而过,伴随着约翰纳斯堡街头音乐家的诗歌。

“苏荷·埃克斯坦”(Soho Eckstein)系列中的《流亡中的菲利克斯》(Felix in Exile,1994年)

中国与肯特里奇的出生地南非有着颇多相似:1970年代末改革开放之前的中国与1990年代前种族隔离制度还未废除的南非都处在与世界相对隔离的状态之中,而在当代艺术领域,初向世界开放时的中国与南非都成为充满“不一样的”艺术的“新大陆”,如今,这两个地区的艺术也都不同程度面临着世界扁平化所带来的虚无主义困境。

对此,肯特里奇逐渐将所关注的问题扩大至更广义的全球范围的历史、政治及哲学,并将之投射于具体的元素中,如首次展出于2012年第13届卡塞尔文献展的作品《对时间的拒绝》(The Refusal of Time),将对个人及政治问题的探究隐射于对时间的“控制”中。这件作品也出现在了本次展览之中,在空间设计师萨贝尼·徒尼森(Sabine Theunissen)设计的展厅中,这件五频视频装置充分显示了其厚重的力量感。

在《艺术新闻/中文版》的专访中,肯特里奇阐述了他对南非与中国当代艺术处境的思考,以及《论样板戏》的创作与思考过程。

展览现场

专访威廉·肯特里奇

威廉·肯特里奇

1955年生于南非约翰内斯堡,创作媒介涵盖剧场、绘画、电影和动画短片等,关注政治、历史以及哲学、文学、剧场、早期电影和歌剧等主题

Q:你在笔记“边缘的思考”中写道,此次中国项目的出发点之一是“我的作品是怎样激起那里人们的兴趣的”,现在你心里有答案了吗?

A:此前我唯一在中国展示过的作品就是2000年上海双年展中的《影子队列》,之后我在一些中国杂志上读到关于我的作品的文章,我很好奇我的作品在这里是如何被观看的。

我记得在上海双年展举办的同时,有很多周边展,比如艾未未(和冯博一)策划的“不合作方式”。让我注意的是,在这里的艺术家正在做着其他地方的艺术家都在做的事,有各种以身体以及自我折磨为媒介的作品。这与我所做的非常非常不同。所以,我想我的作品处于某种中间地带中,不是传统的学院式的油画,也不是把自己的肢体给截断,而是处于二者之间。我仍然在使用着在学校中学到的技法,但关注不同的对象。

左至右:《高雅的艺术》《围攻的艺术》《希望的艺术》,1988年

在这之后我又陆续看到了不少其他中国艺术家的作品——在欧洲和美国。其中有一些大型装置也有很多小绘画和雕塑。我觉得这和南非的状况类似。在南非种族隔离时期,存在着某种隔绝,所以艺术作品也在那种隔绝中产生。我的作品就始于这种隔绝。民主革命之后,世界开始对南非感兴趣,那里有如此多的与世界上其他地方不同的艺术作品。这也与几十年前的中国类似,在当代艺术世界没有投来太多关注时,有很多使用不同创作语言的可能性。现在的艺术世界小多了,艺术家、策展人、收藏家全世界旅行。你很难分辨谁是谁,艺术语言变得越来越相似。这让人感到遗憾。

当然,从约翰内斯堡来到北京依旧让人觉得很特别,这是一趟漫长的旅程。在我的头40年生涯中,因为南非的隔离制度几乎不可能去任何地方。你不能去俄罗斯、不能去东欧、不能去中国......地图上标注着好多地方,但你却一个也不能去——周围总是存在着巨大的未知。

《拥挤的街道》(Crowded-Street-stereoscope),1997年

《回忆叛国罪审判》(Remembering the Treason Trial),2013年

Q:在创作之前你阅读了不少有关中国近代史和文学方面的材料,对于了解一个陌生的语境来说,这些信息可能是庞杂而头绪繁杂的,你是如何从中提取出需要的元素的?

A:当你是一名学者,比如历史学家,你阅读所有的信息然后试图从中判断什么事物蕴含着正确的路径,什么事物更加重要。而如果是以艺术家的身份,工作方法就非常不同了。你从你阅读的对象中观看,事物与事物之间、与图像之间存在这这样那样的关联。举个例子,在大跃进期间,人们“四害”——老鼠、蚊子、麻雀和苍蝇做斗争。而这其中吸引我的是麻雀的故事,人们如何不停敲击他们的锅碗去阻碍麻雀们停留和繁育。进入到工作室,这些锅碗敲击的声音就成为某种有意思的元素,并与在土耳其等地区的政治抵抗运动产生共鸣——在那里人们敲击锅碗,发出声响以表达他们的抗议。所以,在历史中有许多这样的小注脚与我现在的感受产生共鸣。

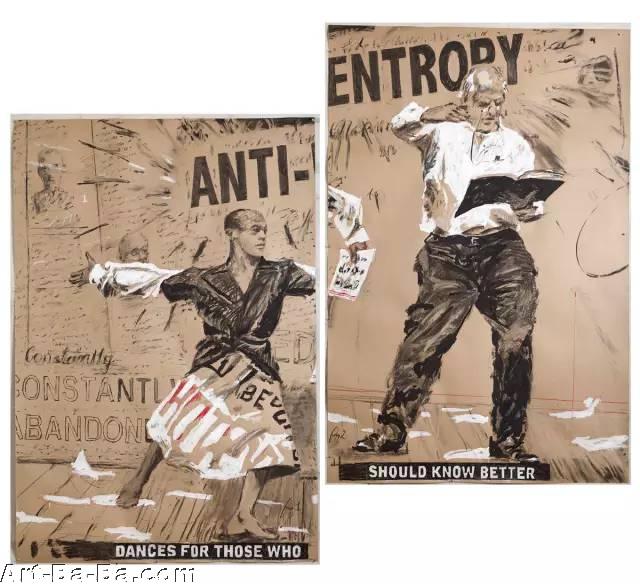

《对时间的拒绝-对抗熵》(Drawing for the Refusal of Time: Anti-Entropy ,2011年)

Q:这听起来有点像意识流文学,你的演讲笔记看起来也是。

A:是的,不同的是我想意识流是从一件事物引向另一件,而想象拥有5条车道的高速公路,你就拥有了5个不同的想法同时进行。所以你可以同时思考麻雀、芭蕾、可以思考大字报中的标语......它们同时进行:这件事与那件事碰撞交织,而另一条线索继续发展,然后你逐步地将它们在不同的点上汇集,放置于同一条通道中继续前行。

艺术家工作的有趣之处就像拼贴,将不同的事物放置在一起,像是为我们的生活制作一个样板。这些事情中有我们喜欢的、激发不同想法的,其中一些被忽略,另一些则牢牢黏住我们,梦境、惹我们生气的电话......所有这些碎片让我们对世界说:这就是我。事实上,在这些元素背后,还有无数个被审查并删去的想法和冲动。采访、撰文/吴亦飞