来源:Frieze

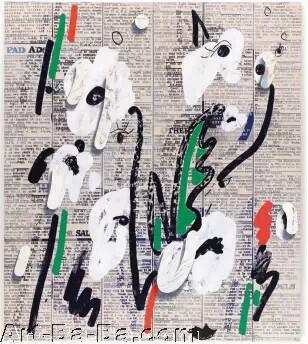

Kerstin Brätsch,《发黑的、遮挡的、发光的、日照的塑料薄膜》2012,

塑料薄膜上油画,1.5×1.2 m。供图:艺术家,Gavin Brown的公司,纽约,

Balice Hertling,巴黎和Giò Marconi,米兰。

近几年可以说是抽象绘画的大年,它引来了多少投资者,就引来了多少毁誉参半的热议。近期的抽象作品大多有着一些共通点:平面性、过程性、即兴性以及不时流露出的一种玩世的幽默。然而能说拥有这些特征的作品都很相像么?先别着急把它们大而化之为一种形态学模糊并简单地归结为艺术市场的一种症候,我们是否可能从当今的抽象实践中察觉出某些具有生产性的,甚至批判性的因子呢?比如纽约MoMA最近举办的由Laura Hoptman策划的“永远的现在”绘画近作展就将形形色色的抽象实践网罗在“去时性”(atemporality)的大旗底下。不过与其接受如此概括的分类或者干脆拒绝将抽象视为一个门类,我们能否从中作某些特异性分析呢?

首先来看“过程”一词,能够把如此截然不同的艺术家如Kerstin Brätsch,Jeff Elrod,Julie Mehretu,Florian Meisenberg,David Ostrowski联系起来的是他们对过程的兴趣,决定过程的首先是艺术家的手势(gesture),其次也包括一些非传统技术包括泼彩、沾染和喷涂等。有鉴于此,Hal Foster曾指出:在今天,和对“行为”重燃的兴趣一样,“过程”也成为在场的一种保证。过程保证了作品在时空中独特的位置,保证了艺术家确实在场。它提供了作品物质价值的一个关键条件,一种对于完美复制品和数字屏幕入侵的负隅顽抗。

评论界刻意回避为新技术一代作过早归类,也从侧面揭示出当今艺术对技术回应的多样性。一方面,有为数不少的艺术家退回现代主义和极少主义风格中,通过过程抵达某种“未经媒介化”的现实,另一方面,我们还能看到不少关系化实践或后网络实践,目的是使艺术品去物质化,同时模糊艺术家与观众的界限。与此同时,还有另一类严肃的工作室实践同样倾注过程,但是受到语言、再现和新的技术媒介生产条件的影响。

Julie Mehretu,《模糊的牛鸣》,2014,画布上墨与丙烯,91×121 cm。

供图:艺术家与白立方画廊,伦敦;摄影:Tom Powel

比如艺术家Brätsch就充分利用传统材料如玻璃、颜料和纸张进行创作,但绝不是简单地退回一种拟物的怀旧之中。她是一名多产的合作者,公开欢迎其他人或技术参与其实践。她的玻璃实验使用的是Sigmar Polke在苏黎世双塔大教堂展出大型公共委托项目时使用过的工作室。而装置《画家,正在检查笔,2012》通过玻璃和工作室媒介重新编码了她的绘画语言,让她的笔触如尘封在琥珀中的苍蝇一般。Brätsch还有很多项目是和Adele Röder合作,他们组建的虚拟进出口公司DAS INSTITUT长袖善舞地涉足于时尚、表演、绘画和广告界。与此同时,Brätsch的标志性绘画作品将发光球形和扇形笔触涂抹在纸上,以玻璃画框暗示大型数码屏幕。事实上,Brätsch强调了她的个人记号与数码制作笔触的相似性;它们经常用透明塑料纸层层铺设、覆盖,就像设计软件中的涂层或如被分解的尸体般悬浮。

然而,如果说Brätsch的作品是对绘画编码几乎条分缕析的解构,像Ostrowski这类艺术家则把过程上升至拜物的手势。更确切地说,在Robert Morris、Richard Serra和其他老一辈艺术家手中,过程曾代表一种反浪漫的冲动,而如今它占据的恰恰是过去艺术家的独特笔触和叙事表达所占据的那个位置。换句话说,叙事,甚至是传记业已转化为过程。这也许能说明为什么,正如“僵尸形式主义”一词所暗示的,如此多近期的抽象绘画看起来都无差别;它们的区别仅仅在于制作过程中叙事的不同。但这些叙事,如同我们新经济中流通的金融工具一样,真的就足够了么?知道某件作品是由收集雨水,使用工作室残渣,或者由艺术家被麻醉的双手(Ryan Estep)或者一个灭火筒(Lucien Smith)制造出来的真的就足够了么?

Alex Kwartler,《无题》,2014,胶合板上帆布乙烯基画,2.4×1.2 m。供图:艺术家与

一些年轻艺术家运用过程创作出极简的,具有建筑风格形式的绘画,也有许多人把过程与幽默结合以消解其严肃性,把绘画导向一种更非正式,好玩的结果。通过批判性实践,幽默也可以面对看似不屈不挠的权力说真话。

Meisenberg运用的方法包括玷污画布、缝纫、指印、留白等。乍一看,这种对形式的关注让他与Ostrowski和Christian Rosa接近,但Ostrowski坚持一种拜物教般的物质主义热情,而Rosa的画则退回到一种对Joan Miró和Alexander Calder的追忆中,而Meisenberg处理的是手机和电脑屏幕的数子碎片。在视频作品《你当然有权持有这种观点》(2014)中他闹剧般地逗iPad上的Siri功能。这个提醒也许有点怪但是很有必要,那就是技术并不是全部;还存在着摩擦与嬉戏的空间——即便是和看似已经殖民了我们生活的电子系统发生互动时。尽管如Meisenberg的艺术家采取了游戏的态度,但最紧要的是他们运用笑话形式结构的策略。这里,一对对相反的联想互相交叠——语言/身体姿势,珍贵物件/机械复制,艺术史/低俗媒介——又或者说,在这些创作中绘画的权威被一句妙语连根拔起。即便在Anne Lise Coste的作品或者 Laura Owens的怪异的、基于文字的抽象中,前提总是一个带有大写P的绘画——绘画成为一个被击碎、泄了气的、世俗化了的前提。

Florian Meisenberg,《无题》,来自“七海对抗北冰洋”系列,2014,布面油画、

丙烯与气枪,1.8×1.6 m。供图:艺术家,Kate MacGarry,伦敦,Wentrup,柏林,

和Mendes Wood,圣保罗。

确实,绘画依然是一项要被废除的制度,将被保存在其负片中,或者瓦解到建筑甚至是今天的虚拟空间中。如果说上世纪六十年代这种现代主义自治的断裂是由极少主义在一片争议声中开辟的,当今的艺术实践则用Helmut Draxler称之为“器具”的东西取代了绘画。当我们眼看绘画媒介膨胀至寄居在包括电子游戏、电影、装置和表演(想一下Marina Abramović’s 2010年MoMA回顾展“艺术家在此”中重现的行为作品的画面感)在内的一系列“具有绘画性”的姿势中,我们哪儿还能说出今天的绘画究竟存在于哪里?我们是否能像对待观念主义那样严格地衡量它,或者像对待娱乐一样轻浮,对待,厄,绘画,一样敏感?当今最富有生产性的实践如Brätsch和 Meisenberg的创作所投注的经验具备观念上的复杂性、感官上的丰富性,无法以简单的立场归类。

然而,随着绘画扩散至一团巨大的跨界星云中,一种与之伴随的万有引力同样使作品发生物理坍塌,当我们召唤“废墟”的逻辑以及鲁宾斯坦称为朋克美学的,对于临时的,被摧毁的,“操蛋的”物品的观念时。这种逻辑可以追溯到Richard Aldrich, Matias Faldbakken, Rosy Keyser, Oscar Murillo, Kasper Sonne等人的创作中。

Mehretu的作品同样充满着废墟逻辑。她受建筑启发的绘画习惯性地使用几何图形,只是覆盖在一场笔墨交加的使人目眩的暴风雨中。不过,和今天的行为潮流暗合,她近作中的几何图形经常远退至不可辨的地步,而她的线条笔触却不断涌现在画面前方,令人忆起自动书写或者被核试验摧毁的城镇。这类作品也许让人联想起抽象表现主义中的书写实验或者甚至让人想起像Coste那样的青年艺术家,后者同样保留了创作与建筑的关联,强调这种关联而非破坏它。在这个意义上,他们也许受J.M.W. Turner的影响比Cy Twombly更多。沉郁地探索着不可辨形态,他们更多地描绘废墟坍塌而并非以物质化的方式去实现它。

Jeff Elrod,《三极》,2014,费舍尔画布上UV墨,2.2×1.7 m。

供图:艺术家,Luhring Augustine画廊,纽约和Simon Lee画廊,纽约。

当然,时下这种贬低绘画的冲动——甚至真的当场毁掉它——并不是全无道理的,特别是如果我们把它来跟Jeff Koons的玫瑰色的,由无名氏制作的绘画相对比。但是尽管这种在Ostrowski和Murillo的创作中尤为突出的贬低行为看似对原始商业主义的对抗,它同样能够对非形式与废墟进行异域风情化,将真实拜物化。值得一提的是在这种将绘画废墟化的姿势中隐含着一种与此行为不符的特权与距离感。作为观者,我们得到的是一种对可怜、被抛弃之物的纯化一瞥——被毁之物在宫殿般的背景中战栗。如果说物质主义批判或者反美学校准是目的,那么这种姿势——从布什维克到柏林的画廊随处可见——只是以一种强调的物质主义代替了另一种。那就是,它让我们把注意力放在被解构之物的物质性上,而非批判性地解构它得以形成的物质条件。

对于批评家Lane Relyea来说,时下这种家纺式的创作实践与其说是一种抵抗形式,倒不如是与商业广告策略或者新兴的灵活自由职业经济天衣无缝的合壁。把画廊中那种生涩的,手工感强烈的画布和富有品味而过时的、装饰繁复的手工品美学联系起来真的很难想象么?沿着我们时代这种随意式抽象的路子,Relyea评论道,我们甚至可以发现一种对新的企业家精神的召唤,劳动者越来越个体化为所谓的“创造性人才”,但是受剥削却越来越严重,变得越来越谨慎。为了阐发这一富有争议的逻辑:在激进的自由化与集体劳动的瓦解进程中,一种可以称之为Etsy的美学胜利了:那就是每一位劳动者都变成一个自治小分队,艺术生产披上小批量、手工化的外衣,有着中等的尺度,偏好古董的铜绿和饱经风霜的,破损的外表。

Amy Sillman,《卡通》,2012,iPad动画静帧。

供图:艺术家与Thomas Dane画廊,伦敦。

了解到其中所有的复杂性,我们如何重新评价绘画——特别是抽象绘画作为一种另类的、独特的抵抗形式的价值呢?这时必然浮现在脑海中的是政治宣传里的形象,将作品重新装备为政治化设计,或者作为经常抛弃掉物品本身的社会实践模型 。当然,还有另一个版本的抵抗对于看重物质性的画家来说依然关键,我们也许能称之为“相遇”的潜在政治。

对于Elrod来说,绘画可以指向批判而无需放弃自身。各种脱节的、非物质劳动的自动主义痕迹渗透在他的画面之上,与其说是表现主义还不如说像电脑鼠标的点击。他不断将自己基于电脑图像的技术打磨成他称之为“无摩擦绘画”的创作,一丝不苟地将结果覆盖、涂画、喷淋或者转印至画布上。他2013年在PS1/MoMA的展览“没人像我们这样观看”呈现了一系列使人目眩神迷的印刷画作,由成千上万个电脑合成画面组成,向艺术家和诗人Brion Gysin的“造梦机”致敬。如同模糊的风景摄影,它们既有崇高感又不陷入浪漫主义的窠臼,既受观念的驱使又未让观者的视觉经验丧失。而且,作品最初是在他还有一份日常工作的时候产生的,Elrod的方法让人想起理论家Michel de Certeau有关“假发”的观念,或者如何在劳作中雕琢出一个自发的、非生产性的、有趣的空间。因此 Elrod的作品以一种主动的“凑合”出现,它承受着绘画与数码技术“相遇”时所受到的冲击,但同时也从这表面的对手身上挖掘对于个人和艺术有价值的东西。

Laura Owens,《无题》,布面上Flashe颜料,合成高聚合颜料及油画棒,

3.4×3m。供图:Enid A. Haupt基金与MoMA, 纽约;摄影:Jonathan Muzikar。

类似地,Amy Sillman也以其抽象绘画闻名,但她的iPhone和iPad动画却融合了抽象语言与叙事、具象;所有这些实践都是要使绘画剥离其传统的光晕。这类作品有时和绘画一同展出,形成一套范围宽广的实践,最终将抽象、卡通、绘画和语言之间的区分扁平化。与此同时,青年画家Alex Kwartler正在研究湿壁画老化的进程——这种技艺要求高度决断力的实施。他的近期个展“一种表面的抒情”在纽约 Nathalie Karg画廊举行,并置了大型抽象壁画和一个雨中漫步的卡通人物形象。这种做法将抽象和图解置于同一平面。然而当这些壮观的抽象作品——每一张都富有幽默感地打磨抛光——能够唤起印象派绘画的放大细节,它们也同样让人想起巨大的摄影喷绘,一半是Andreas Gursky,一半是Claude Monet。 更重要的是,不像有些创作以批判为前提而玩世不恭地挖空了作品本身的情感表达,这里的每一件作品依然清晰地表达着艺术家的付出。即便是那些卡通形象中也能看见布网格、重新思考、层层涂绘的痕迹——换个词,就是投入。

Oscar Murillo,《罗非鱼》,2013,布面上油画棒、油画颜料、染剂、线与污

垢,1.9×1.6 m。供图:艺术家,Carlos Ishikawa与David Zwirner,伦敦。

这类说法也许真的过时了。但是在我们这种注意力时间极短,充斥着玩世不恭与奇观的文化中,它们变得相当珍贵。不过它们所指定的时刻真的足够了么?我们必须承认大部分画家——无论内心多么排斥——依然尊重传统的画廊系统,艺术博览会和博物馆分配机制,因此必然将其艺术姿势局限在寓言之内。他们受困在某种艺术机器中,但是仍然为一个乌托邦式的“外界”表演着,幻想在这里绘画能重获过去作为一种公共艺术的权力。绘画的问题,仍然是它介乎传播图像、(政治)信仰物品与奢侈商品之间模糊不清的位置。

但我们真能在这样的模棱两可之外设想另一个空间么?今天技术的进步逼迫我们承认艺术生产、流通和观看中所发生的无情转变。我们面临的挑战不是退回形式主义的乡愁或者工匠式的短视中,而是适应这一新的竞技场,发明新的艺术生产、拥有和展示方式,同时不丢失在物质亲密性层面上捕获观众的脆弱渠道。而假如绘画凭一己之力无法完成这一任务,或许我们真应该追随其失控的碎片进入新的感官太空之中,进入混合物与新需求构成的全新现象学之中,也恰恰因此,“相遇”才变得更有意义。

David Geers 是一名在美国纽约的自由撰稿人。

“永远的现在”,由Laura Hoptman 策划,目前正在纽约MoMA 展出,该展览将持续至2015年4月5日。《frieze》四月刊将刊登有关该展的评论。