来源:Ocula艺术之眼 白慧怡

本译文由北京空白空间赞助呈现

位于比利时的机构ARGOS艺术与媒体中心,专注于批判性视听艺术的生产、发行、保存与提升,日前推出线上平台与实体橱窗展示项目“激活字幕”(Activating Captions,展期:2021年4月6日至6月8日,线上观展:https://www.argosarts.org/activatingcaptions)。

尼尔斯·范·汤姆与金善。塔林艺术大厅采访的静帧截屏。图片提供:艺术家。

此项目由艺术家金善(Christine Sun Kim,也是一名听障人士)和ARGOS总监尼尔斯·范·汤姆(Niels Van Tomme)策划,以批判的视角介入经由显示系统将视听素材转换为文本的过程。两位策展人指出,这对 “失聪和听障人士,及众多其他人,如正在学习新语言的人士”是至关重要的。[1]

项目集结了诸多艺术家的录像创作和受委任的写作,旨在探索该创作格式的阈限和潜力,同时开辟远景,使我们得以想象“未来有更多扩展可能的”视听文化,而眼下,这一未来并非对“所有人”都触手可及。

丽莎·希尔维斯特,《加字幕:二十世纪快车》,2018。静帧截屏。图片提供:艺术家。

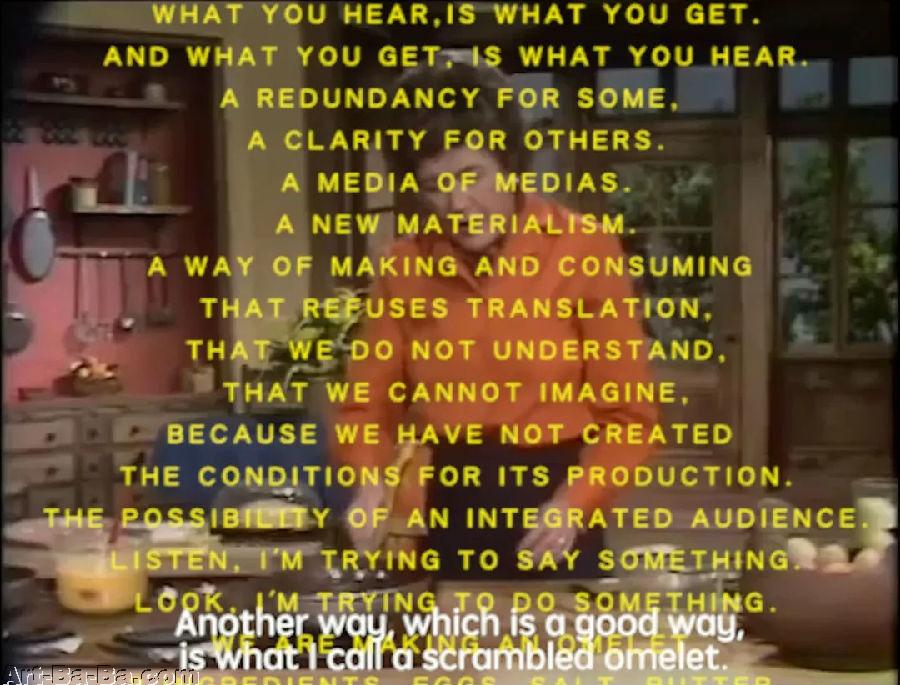

丽莎·希尔维斯特(Liza Sylvestre)的《加字幕:二十世纪快车》(Captioned: Twentieth Century,2018)是展览的作品之一。艺术家为一部1934年的喜剧长片《二十世纪快车》加了字幕,将她对动作的感知进行“自我注解”。同时展览的作品还有有卡若琳·拉扎德(Carolyn Lazard)的录像作品《灾难的配方》(A Recipe for Disaster,2018)。

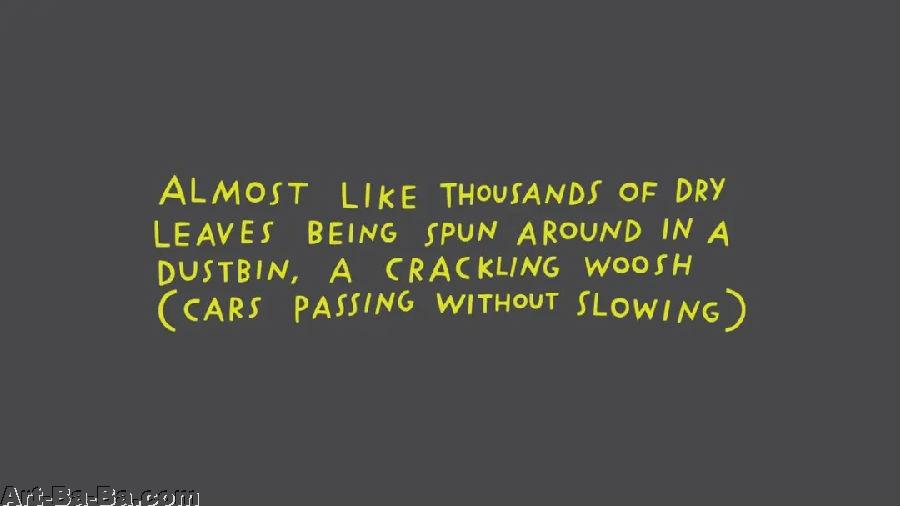

在该作品中,艺术家展示了强大的文字和声音干预,介入了朱莉娅·柴尔德(Julia Child)的烹饪节目《法国厨师》中的一集——其时广播公司WGBH有意为失聪与听障人士提供字幕,于是在1972年,《法国厨师》成为了第一个带有字幕的节目。《商业街62号的声音》(Rue des Commerçants 62 Sounds,2021)是视觉艺术家香农·芬尼根(Shannon Finnegan)与斯文·德恩斯(Sven Dehens)和克洛伊·奇格内尔(Chloe Chignell)合作的特定场地干预实践。三位艺术家在面向街道的窗户上贴上胶条说明,记录他们在ARGOS大楼的rile*书店中察觉到的环境音。

香农·芬尼根与斯文·德恩斯、克洛伊·奇格内尔合作,《商业街62号的声音》,2021。展览现场:“激活字幕”,ARGOS,布鲁塞尔(2021年4月6日至6月8日)。图片提供:ARGOS。

“激活字幕”是塔林艺术大厅(Tallinn Art Hall)举办的群展“解除语言武器:残障、交流、断裂”(Disarming Language: disability, communication, rupture,展期:2019年12月14日至2020年2月24日)之后的续作。后者同样由金善和范·汤姆策划,由塔林艺术厅、爱沙尼亚司法大臣和ARGOS合办,将“残障”框定在污名之外(译注:本篇文章将“Disability”译为“残障”时,乃是顺应艺术家谈论对一词汇的污名化所作出的编辑性安排)。

来自艺术家、平面设计师、作家和活动家的作品通过诉说感官体验的广阔景象,挑战了艺术的视觉中心主义。其中杰西·达林(Jesse Darling)的平面海报作品《Mene Mene》(2017/2019)用布力斯语(Blissymbolics,译注:人造语言,没有固定的发音系统,属于单纯的表意符号)——查尔斯·K.·布利斯(Charles K. Bliss)在二战期间开发的通信系统,后被用作特殊需求教育的交流手段——阐明信息。另有建筑师杰弗里·曼斯菲尔德(Jeffrey Mansfield)的《失聪建筑》(Architecture of Deafness ,2019),一个由文件构成的装置,记述了聋哑学校(大多在美国)的建筑历史。

杰西·达林,《Mene Mene》,2017/2019。展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

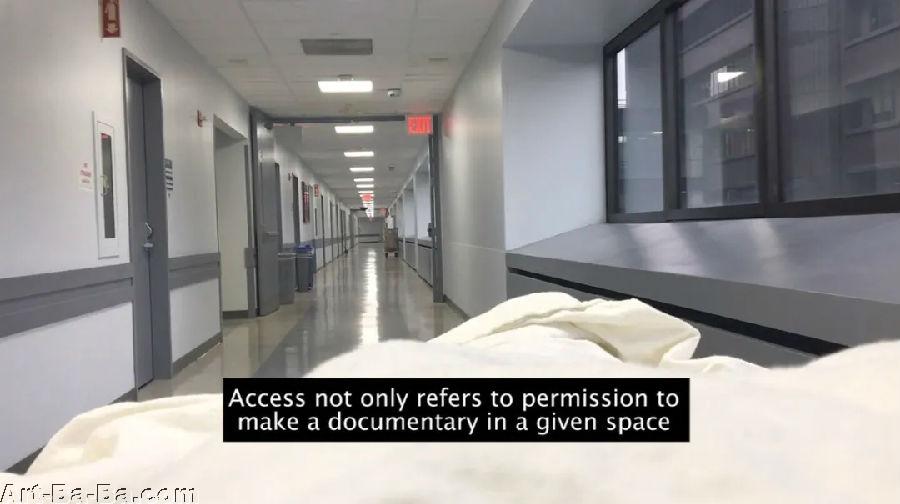

卡门·帕帕里阿与海瑟·凯·史密斯(Carmen Papalia & Heather Kai Smith)的三频视频动画《开放访问:宣告可见性》(Open Access: Claiming Visibility,2019)为“开放访问”提供了非线性的解读。

此作是卡门·帕帕里阿为无障碍和互助关爱开发的概念框架,叙述了海瑟·凯·史密斯对记录抗议文献的动画,其中包括1977年“504静坐”(译注:由美国身心障碍公民联盟[American coalition of citizens with disabilities]带领,数千名身心障碍者集结于8地的卫福政府单位前抗议,要求美国卫福部立即签署《康复法》中的“504条款”使之生效。其中二处的政府办公室成功被身心障碍者冲破防线,一处是华盛顿的政府办公室被300位身心障碍人士占领,但于28小时后遭驱除;另外一处是位于旧金山的旧联邦办公室、新的卫福部总部,100多位身心障碍者在那里总共住了25天)身心障碍者权利抗议的场景:其时约150人占据了旧金山联邦大楼的第四层,要求遵守1973年通过的《康复法》(Rehabilitation ACT),禁止对身心障碍者的就业歧视。

卡门·帕帕里阿与海瑟·凯·史密斯,《开放访问:宣告可见性》,2019。展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

金善和范·汤姆论及“解除语言武器”的目的:“在于想象全新的观念和经验框架,使用富有创意的语言和交流手段,通过、协同并超过残障,从而推进一个宏大的主张,提供超越了歧视残障的局限从而得到新的视野和可能性”。

如果说“解除语言武器”通过松动对于“残障”定义的僵硬界限(经常简化了这世上的身体)达到了这一目的,“激活字幕”则以一种常见的交流结构来突破其极限并“制造断裂,从而在未来开辟出容纳身心障碍意识的可能性”。[2]

香农·芬尼根,《你想我们在这里还是不想》(Do you want us here or not),2019。展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

“激活字幕”是金善和范·汤姆合作已久的关系的成果。早在范·汤姆担任阿姆斯特丹de Appel艺术中心总监时,他便邀请了金善进行创作,其成果是在阿姆斯特丹全城各处上演的五次艺术介入行动“与金善度过忙碌的日子”(BUSY DAYS with Christine Sun Kim,展期:2017年5月5日至8月20日)。

本次对谈中,范·汤姆(下简称NVT)与金善(下简称CSK)详述了二人合作中的理念与思考,同时反思产出的成果与可能。

爱德华多·安德烈斯·克雷斯波(Eduardo Andres Crespo),《军团》(Legion),2021。静帧截屏。图片提供:艺术家。

不妨从你们合作的起点开始。你说过第一次与金善合作是2016年在de Appel,当时你担任那里的首席策展人和总监。你能否谈谈那个项目,以及它如何促使你邀请她共同策划展览“解除语言武器”?

NVT:策展人的实践常常落入定期与同样的艺术家合作的窠臼中,所以在为de Appel制定计划时,我考验了自己,尝试与以前没有合作过的艺术家合作。

我那时很想和金善合作,因为她是一位让我着迷的艺术家,但我们从未谋面。在柏林的工作室访问后,我们达成一致,合作推出了展览“忙碌的日子”,它确实推动了在机构环境中展示当代艺术的可能性。与金善合作棒极了,因为她非常积极地参与展览背后的思考过程。

阿姆斯特丹展览开幕后,我们第一次晚上外出时,金善问我:“你喜欢字幕吗?”这个问题的确为我们后来的多个项目埋下了种子,包括展览“激活字幕”。

金善,《可用空间》(**ailable Spaces),2016-2017。两个绘画系列,作为“忙碌的日子”项目的一部分呈现,de Appel,阿姆斯特丹(2017年5月5日至8月20日)。图片提供:de Appel。摄影:Cassander Eeftinck Schattenkerk。

我们对字幕和字幕文化有着共同的喜爱,尽管这来自非常不同的生活经历。金善依赖字幕,因为她是一位听障者,而我成长于一个字幕无处不在的环境中。比利时是一个三语国家,新闻播报甚至会给地方方言加字幕。所以对我来说,字幕和视听媒体是紧密且天然地相互交缠的。

后来,爱沙尼亚的塔林艺术大厅邀请我构思一个关于身心障碍的展览。当然,他们的邀请令我备感荣幸,但我也意识到自己在这个主题上并非权威。

重新思考如何筹备这样一个展览是必须的,所以我不能依赖策展惯性。我非常需要被推出舒适区。这时我联系了金善,问她是否愿意在塔林共同策划这个项目。

阿玛莉·杜布隆与康斯坦蒂娜·扎维萨诺斯(Amalle Dublon & Constantina Z**itsanos),《1980年4月4日》,2018。静帧截屏。图片提供:艺术家。

金善,“解除语言武器”是你第一次策划的展览。在你与范·汤姆从2016年到2020年的塔林展览的合作轨迹中,你收获了怎样的经验?

CSK:当然,我知道美国与字幕的关系是诡异的,比如说我们不像比利时那样和字幕共处。我多希望我们能够普遍拥有开放式字幕(译注:指内嵌在影像中用户无法关闭的字幕),而不是隐藏式字幕,我也希望字幕是无处不在的。

与英语国家打交道的时候,我发现他们往往非常抵触字幕,或者容易焦躁。就像《寄生虫》(2019)获得了奥斯卡最佳影片,但每个人都抱怨这部电影有字幕。我在伦敦工作时,围绕字幕的讨论不过是——“能不做吗?”。

艾莉森·奥丹尼尔(Alison O’Daniel),《大号窃贼》(The Tuba Thieves),2015。静帧截屏。图片提供:艺术家。

非英语国家似乎更容易接受字幕,这部分是因为好莱坞电影大多是英语制作的,人们习惯了电影带字幕。现在我的立场是,如果你不喜欢字幕,我们就成不了朋友!

我对与人合作的态度往往归结为合作的能力。当我与口译员和艺术界合作时都是这样,我在这两种情形里有着类似的合作体验。感觉我做的每件事都是在合作。我受用不了等级制度。

我和范·汤姆在de Appel的合作是很正向的体验。虽然他不会手语,但我强烈地感受到我们之间的协同效应,而且我们的品味和审美有很多相似之处。

香农·芬尼根与斯文·德恩斯、克洛伊·奇格内尔合作,《商业街62号的声音》,2021。图片提供:艺术家。

快进到塔林,我得说一开始我对这个项目有些抗拒。我和美术馆教育工作者共事过,我也曾是其中一员,所以我知道策展工作有多难。我也遇到过陷在自己的眼界里、比较死板的策展人,而如果你想提供无障碍性,就不能死板。

话虽如此,我还是很好奇,就答应了他。坦率地说,筹备这些展览对我的创作实践影响很大,我发现自己更加清醒了。

在很长一段时间里,我没有把自己当作身心障碍者。这在很大程度上是缘于听障者社群和身心障碍者社群之间的复杂关系,因为聋哑人往往因为语言障碍而至今仍被边缘化。

我以听障者但非残疾人的身份长大,不过现在我会说自己是身心障碍且失聪。

策展时能够和他选择和邀请我们欣赏的艺术家,这让我真的很享受。对我来说,这是策展带来的权力,也是我之前作为艺术家没有机会触及的责任。

埃里卡·坦佩雷(Erika Tampere),《我看见,我所听到的》(I See, what I hear),2019。展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

在“解除语言武器”的采访中,金善,你直截了当地谈及制度框架,这与你在塔林展览中如何触及“残障”这个词有关。“残障”经常被看作是一个单一的术语,就像制度作为一种单一的框架运作一样,两者都是你积极抵制的。

这也联系到你对此展的说法:一旦进入“残障”或“残疾”的语汇,它便化为了诸多单独经验的集合,但这些体验都各异,几乎没有任何统一之处。这一点在“解除语言武装”中作为展览表现出来:以一种异质的方式激活感官和感觉。你能谈谈“激活字幕”如何延续了这一工作吗?

CSK:我与一位名叫劳伦斯·卡特·朗(Lawrence Carter-Long,译注:一位患脑瘫的获奖艺术家、活动家和媒体人。他发起了“说真话”[#saytheword]运动,是残疾人权利教育和保护基金会[DREDF]的宣传主任)的学者兼教师同在一个邮件群中,我刚刚收到一封邮件,提到“残障”这个词的功能更像是一个医学诊断,所以很难扩展此词和其含义。

劳伦斯·卡特·朗说,残障(disability)的“dis”指向一种缺乏,但是在拉丁语里,“dis”常常表示两个方向。所以当一个人说起此词时,追溯其拉丁语的源头,我觉得那升华了身心障碍的含义。它指的不是缺乏能力,它只是意味着另一个方向。

卡那瑞思和塔拉尼·法泽利(Canaries and Taraneh Fazeli),为《等候室笔记》(Notes for the Waiting Room)项目做的出版物,2016。展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

说到制度,当然,几乎这世上所有的行业都不是为身心障碍者设计的。这就是我们所居住的体系。在成长过程中,我总觉得自己是在企及那些已经建构起来的体系。

如果这个体系要增加更多的人,也就是变得“容易企及”,但其做法总是很不周全。例如,如果他们想让聋哑人接触到编程,就找来一个翻译,然后觉得这样什么问题都解决了。

从左至右:古德伦·哈斯勒(Gudrun Hasle),《A god mother》,2017,《Brith in》,2017,《Wathing》,2019。展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

手语翻译是一个解决方法,但事实上往往提供不了充实的体验,不一定能保障每一个个体都能因此而了解其意义,因为还存在着这种看门人的心态。

范·汤姆和我当时想寻找各种模式来作为我们展览的参考,但根本找不到什么模式。我们决定增加更多的批判性,以增加话语权。我们没有接受现成的东西,而是意识到必须为自己创造新的东西。

NVT:“激活字幕”基本建立在“解除语言武器”的工作之上。“解除语言武器”的出发点是当代艺术对于“残障”问题的不适感。我们一个不成文的规则是,只与身心障碍者或亲身经历身心障碍的人合作。

香农·芬尼根,《你想我们在这里还是不想》(Do you want us here or not),2019。展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

“激活字幕”在其描述中没有提及身心障碍本身,但尽管如此,我们的工作方法与“解除语言武器”完全相同。

“解除语言武器:残障、交流、断裂”也是塔林艺术大厅和爱沙尼亚司法大臣的一项任务,目的是策划一个展览,提高人们对这一主题的认识。所以我们在寻求从策划和批判两方面入手。它与“激活字幕”的起点特别不同。

杰弗里·曼斯菲尔德,《失聪建筑》,2019。展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

一开始我们以为“解除语言武器”会巡展至ARGOS,我们会在这里重现展览,也许会增加更多的作品,并考虑不同的方法来丰富展览。而我们越这么想,就越不可能从塔林中分离出“解除语言武器”,因为我们意识到这个项目与这个背景密切相关。

2018年,我开始担任ARGOS总监,围绕ARGOS作为专门从事视听艺术的机构,展开了思考,并开始考虑将“字幕”作为与该机构具有特别联系的存在。这就是这个项目的起源。

我一直面临着一个关于视听艺术的迷思,那就是这是最平易近人的艺术形式,因其引用了大众媒体和流行文化的语言。

虽然或许在很大程度上,很多电影和录像艺术确实更有亲和力,但这也是一个迷思,因为视听艺术也是一种很多人都无法接触的艺术形式。我们想玩味这个概念,并思考录像艺术要推进到下一阶段还需要什么。

艾莉森·奥丹尼尔,《大号窃贼》,2015。展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

对很多视听从业者来说,使用字幕仍然是一个禁忌。这就是我们想要激活的东西。因此,"激活字幕 “不仅是关于艺术家在他们制作的艺术作品中激活字幕;它也试图激活视听艺术界,让他们更自觉地思考字幕的做法。

CSK:“解除语言武器”的有意思之处在于,在构思这个展览的过程中,我们也在试图弄清楚我们应该将哪些身心障碍者囊括进来,以及展览是认知性的吗?是机动性的吗?

我们在想从哪里开始,如何开始,如何提供无障碍,我们可以提供什么样的无障碍,并自问是否应该整合更多。此外,随着展览在爱沙尼亚举行,我们必须考虑爱沙尼亚语和爱沙尼亚手语。

到了“激活字幕”时,感觉就顺利多了,因为“解除语言武器”已经让我们考虑了很多这类的问题。

安德烈·克雷斯波(Andrea Crespo),《前卫》(Cutting Edge),2018。展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

关于“解除语言武器”如何在机构的框架内寻求解除对“残障”的定义,你能展开谈谈刚才提到的“字幕是视听艺术领域的禁忌”的问题,以及机构呈现一个解除这一特定禁忌的展览所面对的挑战吗?

NVT:我不知道这是否真的是禁忌,但我遇到过和一个艺术家合作时,我试着提出做字幕,过程很难沟通,因为作品本不是为字幕而设计的。“无字幕”是他的一个艺术意图。

因此,如果一个作品不是这样构思的,然后你去给作品添上网飞式的字幕,那也不错,但这种字幕的作用也很有限,因为它是事后的想法,而不是作为创造视听艺术作品的过程的一部分而被考虑进去的。

乔丹·洛德(Jordan Lord),《(访问)...之后...之后》(After...After...[Access]),2018。图片提供:艺术家。

我认为这也是所谓禁忌的由来。如果不是一开始就想到的,那么这就是出于无障碍的缘由而事后添加的思考:这不是一个惯常的艺术作品呈现方式。从这个意义上说,该项目也是一个呼吁人采取行动,朝着更积极主动的方法“加字幕”。还有很多可能性有待探索。

我认为“激活字幕”的独特之处在于,这些艺术家工作的媒介是字幕而非录像,这创造了一个极为独特的星群。

录像是极为独特的媒介。你可以用录像做很多事情,而不仅仅是展示一些东西或者让一些东西变得清晰易读。它是能够自我问题化,并使问题成为自身存在的一部分的媒介,而如此关键性的潜力是非常有趣的思考。

帕克·麦克阿瑟和康斯坦蒂娜·扎维萨诺斯(Park McArthur & Constantina Z**itsanos),《给卡罗琳的配乐》(Scores for Carolyn),2019。静帧截屏。图片提供:艺术家。

CSK:关于字幕是禁忌这一点,我认为一部分是因为“无障碍”(access)是一个丑陋的词。它通常表示某些东西必须为特定的观众而做。

你知道艺术界是怎么一回事——极度排他,喜欢小团体,而这些有时可以成为有趣的词汇。以我所见,艺术家会把“字幕”作为破坏作品的图像性的东西。

但通常情况下,图片和文字确实相得益彰,而我也已经开始看到影像艺术中出现了越来越多有意思的文字或字幕,非常灵活,可以玩味的素材很多。虽然不一定是无障碍的,但屏幕上出现文字真的很美好。

我慢慢发现美学在融合,一方面有视觉上的吸引力,一方面也考虑到无障碍。这是我们决定做“激活字幕”的另一原因,即表明艺术性可以和字幕、无障碍相结合。对我来说,能够了解屏幕上在进行什么对话是非常美好的事情,它给了我更多信息和解读的可能。

“激活字幕”线上平台。网页设计与开发:Eduardo Andres Crespo,D-E-A-L和Waanz.in。图片提供:ARGOS。

在一次关于“解除语言武器”的采访中,你们都谈到了艺术和交流中的模糊性和直接性,指出了在语言使用过程中的模糊性所带来的问题。你能谈谈你是如何处理这些问题,以及其如何作用于“解除语言武器”和“激活字幕”?

NVT:在围绕如何传达这两个展览项目的思考中,我们真正考虑的是如何尽可能地明确我们的意图。当然,有一个概念性的框架,我们尊重它,我们不隐藏它,它是这些展览项目一部分的结构——如何产生,如何执行,以及如何让外界看到。我们尽可能明确这一点,这是一个抱有意识的决定。

杰弗里·曼斯菲尔德,《失聪建筑》,2019。展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

“解除语言武器”的策展文本,实际上是在谈论展览背后的过程,这是不寻常的,因为在惯性的策展文本中,你会更理论化或抽象化地展览,并创造一个叙事,如此作法隐藏了过程。我们试图做相反的事。

通过“激活字幕”,我们试图尽可能清晰和直接地表达展览的意图。思考模棱两可的概念是非常有趣的事,因为把字幕视作一种无障碍是一种有局限的思考,但也是在思考如何让事情尽可能清晰。

卡门·帕帕里阿与海瑟·凯·史密斯,《开放访问:宣告可见性》,2019。展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

这让人想到了卡门·帕帕里阿与海瑟·凯·史密斯的《开放访问:宣告可见性》,以及相互性和关系性,通过清晰和开放的沟通来解读模棱两可或直截了当的语言。“激活字幕”似乎在拓展这种清晰的概念,将清晰最大化,最终到了模棱两可得非常直白的地步。

以卡洛琳·拉扎德的影像作品《灾难的配方》为例,该作引爆了所有不同形式的解释,这些解释都是通过一段现成影片实现:有视频的既有内容,有字幕,有叙述动作的配音,还有滚动的解释文字及叙事。

NVT:卡洛琳的作品的厉害之处在于向人展示了艺术创作的混乱、模糊和复杂。尽管在思考无障碍和超越无障碍时,也考虑到了事情可能是无法解释的。

卡洛琳·拉扎德,《灾难的配方》,2018。静帧截屏。图片提供:艺术家。

“激活字幕”中作品的美妙之处在于,它们将字幕这一概念分解或解构,使人成为可以让其他人访问的东西。开始以一种非常有成效的方式来瞎搞这个问题,并让人质疑自身先入为主的观念,关于字幕是什么,它们可以做什么,它们可以用来做什么。

CSK: 我也说说直白这一点,可能我对模棱两可没什么发言权。我是一个用美国手语交流的人,范·汤姆和我不一定是在用两种不同的语言,我们在用一种通过口语交流的视觉语言工作。因此,有一个模式的转变,我们的文化、观念和理念的转换方式也穿越了模式。

从我作为身障者的经验来说,我没有被误解的能力或特权,因为如果我被误解,就会影响我使用的可能性,或影响我的权利,或我生活的任何其他方面,所以我必须尽可能地清楚。

激活字幕”线上平台。网页设计与开发:Eduardo Andres Crespo,D-E-A-L和Waanz.in。图片提供:ARGOS。

你不知道我多么希望有被误解的特权。我见过很多演讲者说话模棱两可、含糊其辞,而且他们能够这样做,然后口译员必须解释这种模糊或含混,口译员必须对此做出决定。

要么口译员会把这些信息传给我,然后’我对这些信息进行自己的解释’,如果他们的解释变得更加抽象或模棱两可,我会更加迷茫。在我和范·汤姆的交流中,我们经常更直接一点,说‘我喜欢这个,我不喜欢那个,我们要这样做,好吗’。我很喜欢我们这样的交流。

NVT:你还记不记得展览刚开幕的时候,我们在塔林做策展导览?那是一个非常复杂的情况,有一名口译员和一名爱沙尼亚手语口译员,同时进行不同级别的翻译。展览也有聋哑人造访。

激活字幕”线上平台。网页设计与开发:Eduardo Andres Crespo,D-E-A-L和Waanz.in。图片提供:ARGOS。

那是一次非常有意义的经历,因为在某个时刻,我谈论空间中的艺术作品是呈现并置的关系时,口译员问我能否别使用像“并置”这样复杂的词,因为它们很难翻译,尤其是爱沙尼亚手语。

那次真的很有意思,因为我意识到我们是多么依赖某些行话。我认为人可以谈论一些复杂的事情,而不用使用那些已经把大部分听众排除在谈话之外的术语。

给“解除语言武器”写策展声明时,我们决定直接用“残障艺术家”作为措辞。我认为如此明确的声明在文本中打开了对抗的空间。那是我们正在考虑的一种激活方式。

安德烈·克雷斯波,《儿童娱乐》(Pediatainment),2018。展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

我们也在思考不同的方式,使展览可以被不同的人群体验,而不至于变成一个虚假的人类学策展立场,只是在试图想象别人会如何体验某件事。

“解除语言武器”在空间上下了工夫——我们考虑了高度,展览的层次,以及贯穿其他作品的作品。我记得苏娜拉·泰勒(Sunaura Taylor)的文本,贯穿了整个展览空间,作为一种脚注干预了所有的艺术作品。

虽然“激活字幕”已经成为一个线上平台,但我现在认为这个项目只能如此呈现,因为围绕这个项目的不同访问模式、资源和话语只能在线上环境中创造,它不是能在展览空间内做出来的。

展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

CSK:我和范·汤姆都不喜欢线上展览。坦白说,我没看到过任何喜欢的线上展览。最初在网上放上“激活字幕”是我们的第二选择;我们希望能在ARGOS完成。但后来情况发生了变化,我们得以与爱德华多·安德烈斯·克雷斯波(Eduardo Andres Crespo)合作,他是一位参展艺术家,但他也在幕后与我们合作,创建了展览的网站。

爱德华多也是个身心障碍者。与身心障碍者共事的经历很不一样,我们节省了很多时间,因为爱德华多已经知道需要做什么,并充满自己的见解。

对我来说,“激活字幕”证明了线上展览的可能性,这可能甚至更适合视频作品,因为它已经出现在屏幕上了。

激活字幕”线上平台。网页设计与开发:Eduardo Andres Crespo,D-E-A-L和Waanz.in。图片提供:ARGOS。

从转化、动力和激活的角度来看,你从彼此的合作中学到了什么,以及这两个展览的策划是如何影响你的实践?

NVT:金善是一个不断挑战你的想法的人,这就是为什么我如此尊重和欣赏她。我倾向于用一种延迟机制来运作,她是一个在挑战我们正在做的事情且同时会跳到前面去的人,这使得我们工作超有成效,因为这让推动事情向前发展。

CSK:回顾过往,我得到和范·汤姆一起策划“解除语言武装”的机会时犹豫不决,因为我觉得自己不适合“策展人”这个角色。但到了“激活字幕”时,我觉得准备好了:我们已经拥有我们的关系,我们的语言,我们的动力和框架。

激活字幕”线上平台。网页设计与开发:Eduardo Andres Crespo,D-E-A-L和Waanz.in。图片提供:ARGOS。

我非常尊敬作为策展人的尼尔斯·范·汤姆。我跟很多策展人合作过,写过很多方案和文字,这些都是为了策展所做的工作,这不是我的激情所在。但我和范·汤姆的关系鼓励我不仅要挑战,还要继续面对我所提出的挑战。

我仍然认为我的艺术实践和策展工作是分开的,但当我成为策展人时,我变身为老板,但其实这其中的实践方式完全不同,我正在学习如何欣赏。

达克斯·皮尔森(Dax Pierson),《在奥克兰生活》(Live In Oakland),2019。展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

关于“解除语言武器”,你们都谈及不赞同展览能改变人这一观点,但你们认为展览可以鼓励人们以不同的方式进行交流或思考。

金善,你也说过希望“解除语言武器”和“激活字幕”中的种种考量有可能进入机构的日常实践,这使得这些合作展览如同一些命题,意图拆除机构的“无障碍”主义。展览中的“无障碍”主义视角已经去中心化,从而在通过艺术体验、感知和交流的方式上能够拓展参照的框架。

你对机构的如此未来有什么设想?

CSK:我对未来机构和无障碍环境的愿景是,一个人能够走进实体空间而不会有任何焦虑的感受。对我来说这就像是一个人能够毫无压力地去买票。

一个沟通方式异于普通人的人,他们对如何买票已经感到有压力,因为他们不确定自己能否顺利观展。他们必须弄清楚是否能收到确认短信,以及他们的需要是否能被机构理解。所以他们已经很焦虑了,而这些都发生在甚至还没去看展览的时候。

杰弗里·曼斯菲尔德,《失聪建筑》,2019。展览现场:“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅,塔林(2019年12月14日至2020年2月24日)。图片提供:塔林艺术大厅。摄影:Karel Koplimets。

对我来说,观展过程应该让人无压力,即使他们遇到保安之类也容易应付。换言之,人们可以走进一家机构,选择他们想要的体验,比如可以体验西班牙语。

我也希望人们感到被欢迎。我知道很多听障教育者在机构里导览,为确保他们的观众受到欢迎而努力,但事实是,很多听障者在机构空间里感觉不到欢迎,所以他们不去。

最终使机构得以被无障碍访问,是从让人们有被欢迎的感觉开始。

NVT:有时我开玩笑说,有三个空间让人进去感到无所适从:独立唱片店、夜店和艺术机构。但这也有一个附带的吸引力;一旦搞清楚如何在这些空间里活动,它们就会透露出很多秘密。

香农·芬尼根与斯文·德恩斯、克洛伊·奇格内尔合作,《商业街62号的声音》,2021。展览现场:“激活字幕”,ARGOS,布鲁塞尔(2021年4月6日至6月8日)。图片提供:ARGOS。

克里斯汀说的是对的。我一直在向我在ARGOS的同事介绍卡洛琳·拉扎德题为“艺术中的无障碍性:承诺和实践”(Accessibility in the Arts: A Promise and a Practice)的文章,这真是一篇非常令人惊叹的文章,可以激发人们对不同类型的公共项目的意识与思考。要消除体制内的“无障碍”主义,还有很多工作要做。这是一个长期的项目。

当然,我们[ARGOS]是由政府资助的,而政府总是在谈论多样性。但是,提供的资金不是为了使我们的空间更加无障碍,而是为了在最低限度上维持机构的日常运作。不过就在最近,身心障碍问题被写进了比利时宪法,所以对于ARGOS所处的国家环境来说,是一个重要的新阶段。

香农·芬尼根与斯文·德恩斯、克洛伊·奇格内尔合作,《商业街62号的声音》,2021。展览现场:“激活字幕”,ARGOS,布鲁塞尔(2021年4月6日至6月8日)。图片提供:ARGOS。

“激活字幕”这样的项目结束后,如何展示视听艺术品成了我们必将思考的问题。这个过程将会非常缓慢、颠簸、尴尬和困难,同时还需要有意识地去做,也就是说,不是你去实施了然后突然间一切都顺利的事情。虽然从外面看可能很慢,但我们倾尽了全力。缓慢没有什么不好。

新冠疫情教会ARGOS一件事:我们不是总要生产新东西。有时我们可以退一步思考,我们想做的事情是否是最优解,抑或我们想要做些别的事情?

英文同声传译者:Beth Staehle

[1] 展览新闻稿,“激活字幕”,ARGOS(2021年4月6日至6月8日),

Accessed 6 May 2021,

https://www.argosarts.org/event/activating-captions

[2] 展览新闻稿,“解除语言武器:残障、交流、断裂”,塔林艺术大厅(2019年12月14日至2020年2月24日),Accessed 6 May 2021,

https://www.argosarts.org/event/disarming-language-disability-communication-rupture [n1]I might h**e said reactivate, but I think this is more correct.