来源:艺术界LEAP 李素超

蒲英玮:晦涩历险——思辨波普与泛中主义

Pu Yingwei: Obscure Adventure - Speculative Pop & Pan-Chinesism

地点:星美术馆SSSSTART研究中心,上海

时间:2021.3.20—6.10

20世纪下半叶,伴随新中国经历的从“文化大革命”到改革开放、政治体制改革等社会意识形态和经济巨大变革的是新中国美术在不同历史时期的发展历程,尤其在文革结束后的1978年至2000年间,中国迎来了美术史上最具革新性的时期:伤痕美术、星星画会、八五新潮、政治波普、顾德新及新刻度小组、1989中国现代艺术大展、大尾象等艺术团体、事件和运动纷纷涌现,它们被广泛地认为是当代艺术在中国最初始的面貌。在21世纪的第二个十年,艺术家蒲英玮试图在今天的现实语境下重访该时期艺术观念及思潮建构的状态,提出“思辨波普”、“泛中主义”和“晦涩历险”的概念,在星美术馆致力于艺术家个案研究的“艺术家谱系研究”项目中进行了一次尝试性实践。

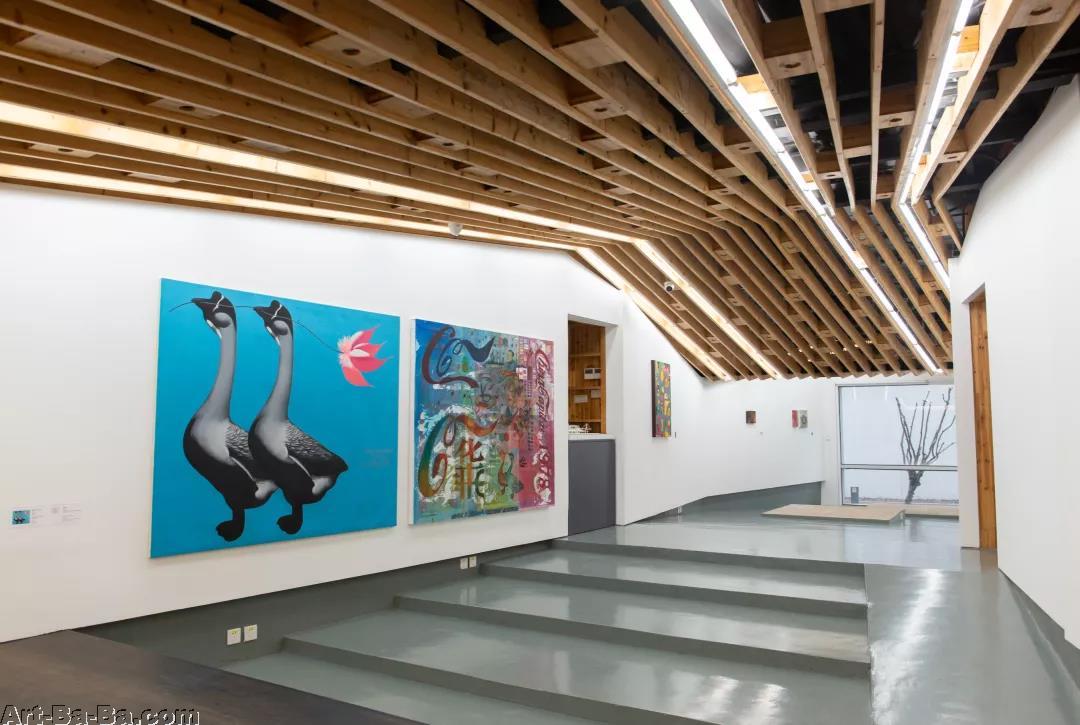

“蒲英玮:晦涩历险——思辨波普与泛中主义”展览现场,星美术馆SSSSTART研究中心,上海,2021年

图片致谢星美术馆SSSSTART研究中心

左:蒲英玮,《帝国字体(红色与其之间的微妙差别)》,2021年

中:蒲英玮,《新政》,2021年

右:吴山专,《三十二个错别字:第3/3次》,1985-2005年

展览采用了与过去对话的方式,从星美术馆的收藏中选取了九件作品,展开了绘画语言和图像上的再诠释。延续其近年来的“帝国字体”系列绘画,蒲英玮在《帝国字体(红色与其之间的微妙差别)》中创造了一组符号式的字库,回应一旁吴山专的绘画《三十二个错别字:第3/3次》(1985-2005)。吴山专在80年代中期发起的“国际红色幽默”以制造错字伪字的行为幽默地消解“红色”代表的意识形态和大字报的政治宣判,蒲英玮在保留了大字报的书写形式下将之转译为汉字体系外的另一种不可读的语言符号,使这种不可读性变得更加普适。政治波普最重要的代表王广义、李山、余友涵等人都曾对毛泽东形象进行过大量再创作;整个八九十年代,西方现代思潮的涌进也随之带动了商业、资本和消费主义的兴起,政治波普正诞生在宏大的社会主义政治情节向日常的现实社会经验的转向之中。

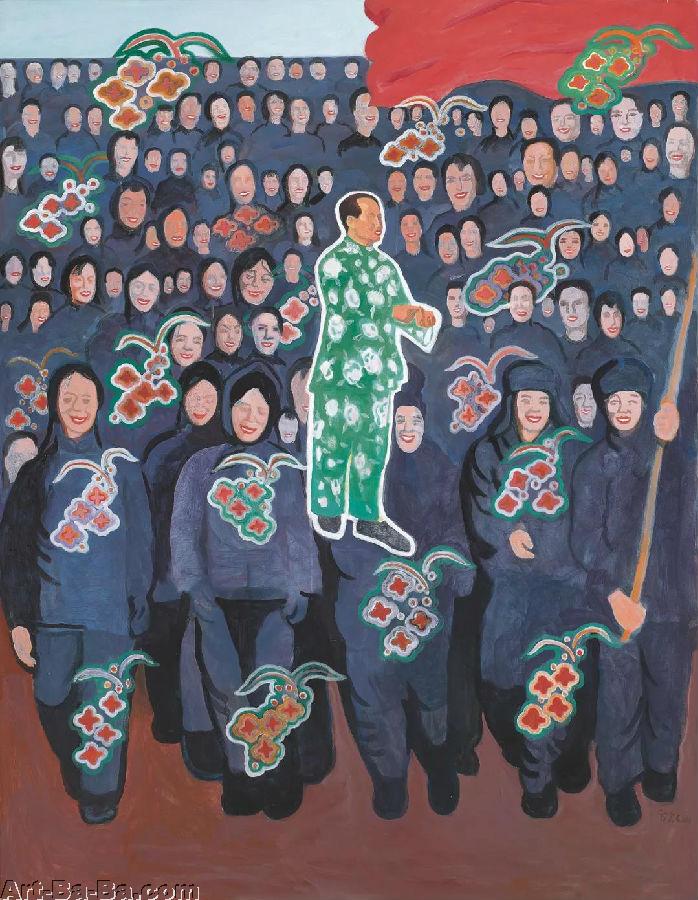

余友涵,《毛主席爱人民:蓝》,1995年,布面丙烯,175 x 136厘米

图片致谢星美术馆SSSSTART研究中心

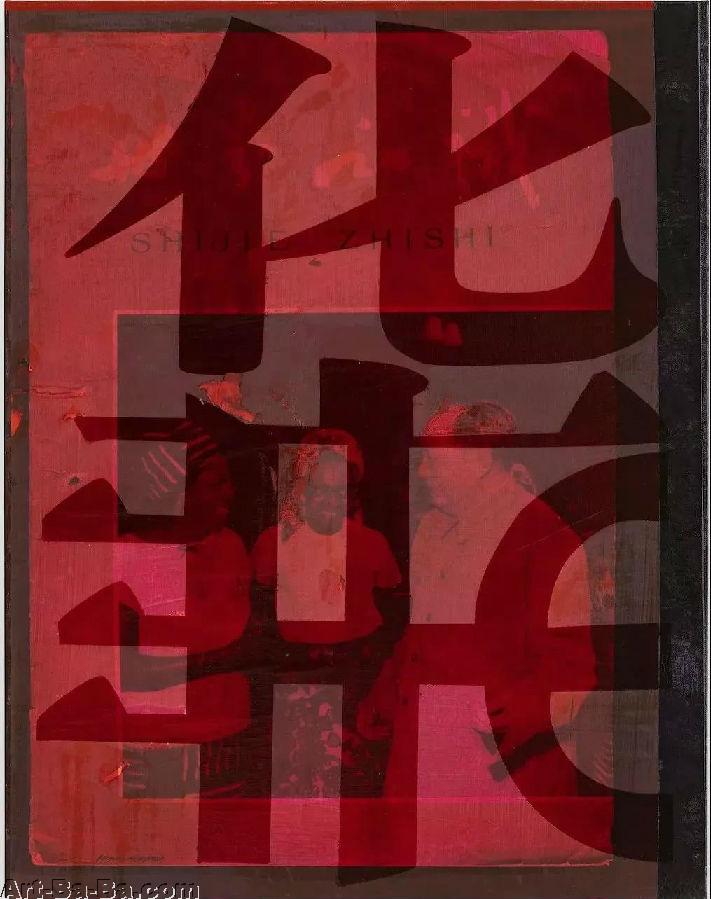

蒲英玮,《华(CHINAFRICA)》 ,2021年,布⾯油画、丙烯、纸本拼贴、油漆,90 x 70 厘米

图片致谢艺术家

余友涵在《毛主席爱人民:蓝》(1995)中将毛的形象悬置于工人妇女的群像中,与此对应的,是蒲英玮用“华”字和一片红色覆盖的与毛亲切握手的非洲劳动妇女形象(《华(CHINAFRICA)》)。相似的手法还可见于他对王广义的一幅用工业快干漆涂抹西方古典名画的挪用:《华(彩色覆盖)》以黑色的“华”覆于一片彩色背景上,《20世纪非洲美术》的封面被压在画面的最底层,上世纪中国与西方的关系在今天转变为中非之间复杂而微妙的政治经济纽带。由此,“思辨波普”和“泛中主义”的指向逐步明晰,前者是对不再合时宜的政治波普在今天中国的意义潜能的重思,后者则是对当代中国在国际社会上建构、扩张其主体性的反思和想象,对二者的思考与实践过程正是一场“晦涩历险”,历史的隐晦和未来的缺席终究如幽灵般缠绕着当下的方方面面。

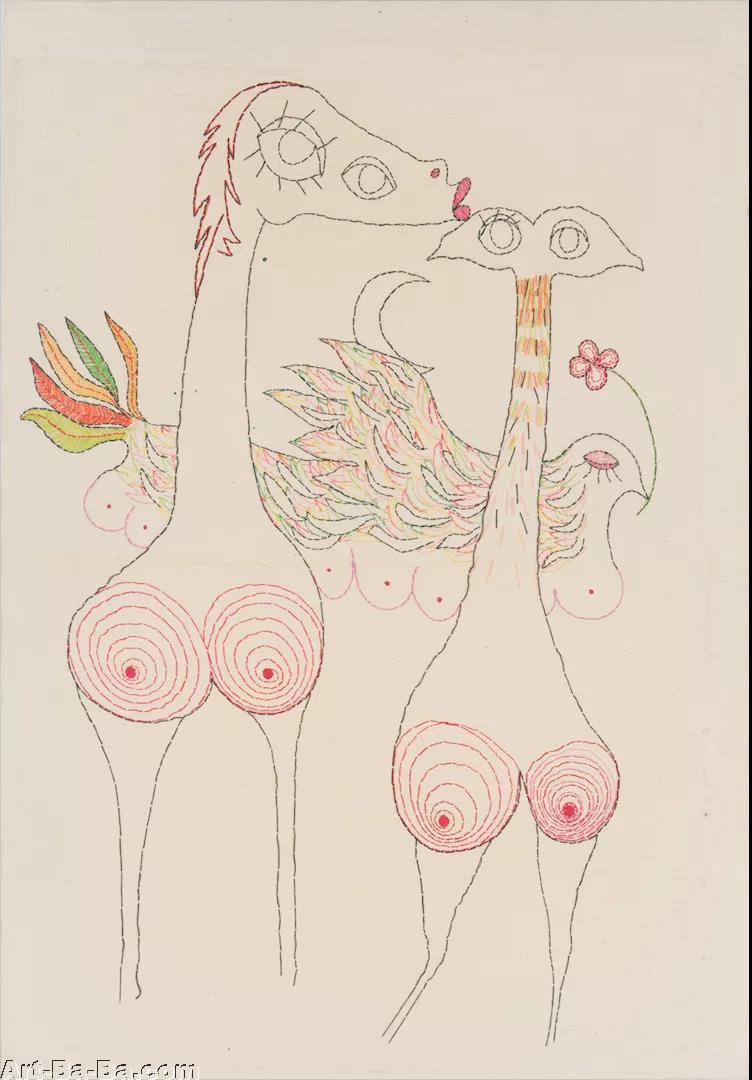

顾德新,《B44》,1983年,刺绣画布,80 x 55.4厘米

图片致谢星美术馆SSSSTART研究中心

李山的政治波普自始把政治权利与情欲魅力结合在其图像语法中,《每星期的七天:六十七号》(1994)中两只形象完全相同的、嘴里同衔一支艳粉色莲花的大鹅被转译为蒲英玮在“中国资本China Capital”系列里对各类视觉符号的挪用和拼贴。借可口可乐英文字体书写的“China Capital”字样、1978、邓小平形象、工人阶级画像以及两只大鹅的形象都被拼贴重组在画作《统梦(情人)》中,李山作品里用动物戏剧化地表现人类理性之外的生命力和情欲的建构,在蒲英玮这里被更外化直接地处理为资本主义和社会主义两大意识形态相互博弈的状态。而他对顾德新的一件刺绣作品《B44》(1983)的回应则更加具象、大胆而直白,《B44》中两个童话般奇异的形象毫不遮掩地展示着各自的性征和他们之间暧昧的互动,蒲英玮在画作《自我的会饮(苏联美术史与西方美术史做爱)》中将其诠释为社会主义和资本主义这两个被具象化为人物形象的媾合。

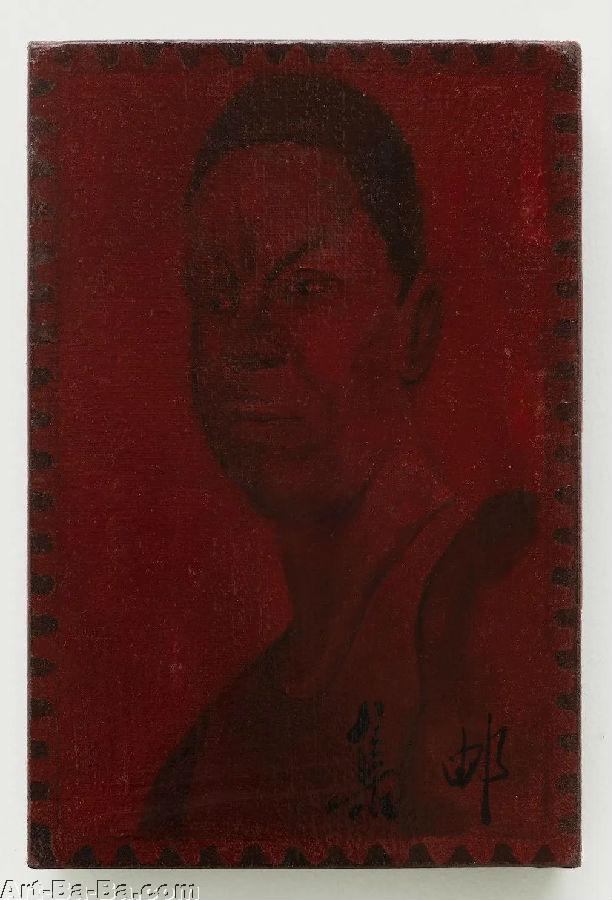

蒲英玮,《临摹潘玉良(黑人男子)》,2019年,布⾯油画,30 x 20 厘米

图片致谢艺术家

此外,展厅入口处的两件单独的作品《父亲,或视觉政治序言》和《临摹潘玉良(黑人男子)》分别回应了两件不在星美术馆馆藏的绘画:罗中立的《父亲》和潘玉良的《黑人男子》。前者的对话是艺术家对自己的母校四川美院曾经承载的从伤痕美术到“生命流”的社会现实主义题材绘画传统及其政治能量的回溯,后者则重拾起艺术家在法国求学时期,在面对世界主义的框架和语境之时对现实社会的探索。我愿意将此次展览同本期LEAP杂志有关“幽灵本体论”(hauntology)的讨论相结合进行再度审视;这一由德里达在九十年代提出的概念或许能够帮助我们理解艺术家试图重启早期中国当代艺术现象的行为。近二十年来,持续出现在当代文化里的“复古美学”、文化形式的重复与怀旧、不断固化的资本主义体制促使“幽灵本体论”被广泛运用于文学、艺术、音乐和政治等领域的理论批判中,不论是马克·费舍尔提出的“未来的消失”或弗朗西斯·福山的“历史的终结”的论述,都指向“幽灵本体论”中那个来自过去,却不仅仅属于过去的、无所不在的“幽灵”。在这个展览上,我们看到的是来自中国过去几十年历史的幽灵的复现,它附着在今天看似全新的语境上,一个被过去持续缠绕的结果,使得艺术的创新或原创性逐渐成为一个伪命题。20世纪社会、政治和文化艺术的变革遗留的阴影早已遮天蔽日,而艺术家恰是在这片无法消散的阴影中持续着他的历险之旅。