来源:广东时代美术馆

扫码即可全部免费阅读

“学习的过程就像一场暴动,事实上是可以煽动的。”弗朗索瓦兹·韦尔热斯在她为第十四届卡塞尔文献展场刊《南方作为一种思想状态》撰写的文章中开篇便引述了美国诗人、女权主义活动家奥德丽·罗德的名句。作为全球反种族主义、反资本主义和去殖民主义女权运动的杰出思想家和组织者,韦尔热斯的工作正致力于学习和反学习的过程:去除殖民和文明教化式教育的桎梏,重新学习本土与原住民的经验。

本次采访接续韦尔热斯 2018 年 12 月在广东时代美术馆“南方以南”研讨会上的主题演讲,探讨了她的学术研究和社会行动、她身处第三世界解放运动中的成长经验、以及针对知识和知识生产机构的去殖民策略。正如罗德曾言:“主人的工具永远无法拆除主人的房子”——若想拆除主人的房子,则必须拆毁主人的工具。

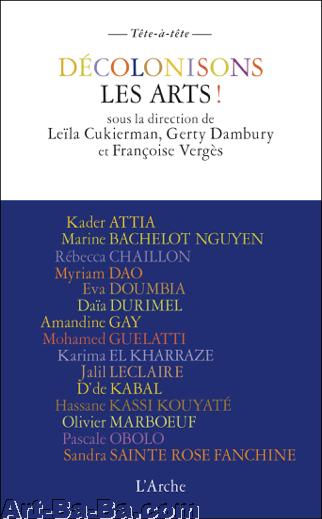

弗朗索瓦兹·韦尔热斯(Françoise Vergès)是一位公共教育家、独立策展人、作家和去殖民女权主义者。她是法国“艺术去殖民!”团体的共同创始人,著述内容包括女权主义、弗朗茨·法农、艾梅·塞泽尔、奴隶制的有生记忆、南南关系构成等。她于2019年在巴黎出版的最新专著《去殖民女性主义》(英译本即将由Polity Press出版)一书引发了对比全球南方反种族主义、反资本主义、反父权的女权主义与以文明教化自命的西方女权主义的的公共对话。

采访 康康

工作室2017“反乌托邦,乌托邦,异托邦”活动场景

图片来自弗朗索瓦兹·韦尔热斯弗朗索瓦兹·韦尔热斯

“西方”思想向来是建立在抹除上的。如哲学家西尔维娅·温特(Sylvia Wynter)所言,“(男)人”是白人,是基督徒,“人性”属于欧洲;“人”是一个生物经济的、中产阶级的西方的概念。对于温特而言,自由主义人本主义对理解现代性晚期被结构性边缘化、并从叙述上遭到贬斥的群体的人性来说,是完全不足够的。丹尼丝·费雷拉·达·席尔瓦(Denise Ferreira da Silva)曾详述现代及全球司法建筑是如何借助一脉特定的人性(其将人类分成理性欧洲人和非理性他者)来兑现自由主义关于民主与自由的普遍承诺。

纵有反抗运动,但全球范围内的教育系统,包括大学和美院,仍旧严重偏袒西方男性白人作者。根据科睿唯安(Clarivate Analytics)提供的数据,2018 年人文和社会科学领域被引用最多的作者均为白人男性,虽然《被压迫者教育学》作者保罗·弗莱雷(Paulo Freire)于2016年排名第三。我们还有许多要去做的,但学生在去殖民化机构和知识方面的运动表明,对另一种教学的需求和渴望是存在的。

上个世纪50到70年代,去殖民运动正值最富希望与机遇的时刻,艺术世界涌动着激烈的创造力,重新成为挖掘灵感的去处。它是资源,是档案库,提醒着人们拒绝由帝国主义和资本主义构造的世界秩序。我们并非无处可逃,替代现状的方式是存在的。

去殖民是一个历史和文化过程,也就是说它总是处于一个未完成的时刻,伴随着许多的“尚未到来”。它的目标是重新创造世界,使其成为对于大多数人类而言宜居的世界,这样的去殖民是对资本主义的反抗。我并不天真,我很清楚新自由主义是如何奉上超越阶级、种族、性别的机会:只要你同意当一名消费者,不论是消费商品、身份还是思想。我不会低估新自由主义和种族主义对几代人所施加的伤害和破坏,它们留下的伤痕,还有彻底毁灭并清除所有生命的本领。我们见证了新自由主义如何快速吸收针对它的批评,以及每天都在发生的对人权的侵犯、不受惩罚的警察暴力、女性谋杀、伊斯兰恐惧、对同性恋和酷儿的恐惧。自由主义民主制度并不会妨碍新自由主义,它也被警察国家和专制政体所接受。

坚持未来性和不同可能性的思维观念要求对反抗的形式有日常的警悟,反抗殖民作为一种至今仍在操作的权力运作、反抗来自新自由主义的一体化邀请,反抗作为一种结构的种族主义的权力。资本主义和种族主义的运转并非只靠压迫,还有默许。如果要想象异议,除了在过去和当下寻找灵感之外,我们还需要理解默许是如何被生产的,信奉自由主义和体面政治的奖励是什么?依附于规范又带来了怎样的安全感?

你问我说,“你是如何抵抗那支配着我们的理解力和标签化自我及他人的观念机器,从而抵达,如果可能的话,一个赋予书写和知识生产以想象空间的境地?”你加上了“如果可能的话”,这是对的,因为我不认为我能在此生达到一个完全解放的点,但我仍寻求被那个过程激励驱使。我愿意让我的想法和创作在各种活动、朗读会、相遇或对话中被质疑。

老实说,我曾一度试图求取学术认可,但当拒绝愈发频繁时,我问自己这有什么意义?所有人都自然而然想得到某种形式的认可——系统正是这么组织起来的——但若没有来自那些压迫、规训、阻碍他人想象的机构的认可,也是能活下去的。保护自己不受标签化侵扰的方法之一是别太把自己太当回事儿。

我在社会行动中的参与一直是我的灵感来源之一:拒绝弯腰服从的女人和男人们的勇气,他们敢于揭开自由主义意识形态用于遮掩暴力、谋杀和破坏的面纱,刺穿谎言。我从对平等和解放的不屈向往的日常实例中汲取力量。知识分子和社会行动者萨雅克·瓦伦西亚(Sayak Valencia)认为我们生活在血腥资本(gore capitalism)的时代,“死亡已经成了现存最有利可图的生意”,暴力则是“正处于过度消费主义阶段的资本主义的新商品”。我同意这一分析。公共空间的军事化、控制和监控技术的发展、异见被压制的方式等都说明掌权者是如何的畏惧,随时准备你致残、折磨、杀害那些质疑他们的世界的人。暴力向来都是确立并稳固权力的一种方法,换汤不换药。但本应负责约束不受限制的权力的机构却在权力的新神权攻击下衰弱了。硅谷以及世界各地的跨国集团可以对政府或国际机构强行施加他们的意愿。这意味着“我们”,也就是反对谋杀和死亡政治的人们,必须非常有想象力,知道抗争将会是漫长和艰难的,但这并不会阻挡我们的决心。

工作室2018“战争,和平,水”活动场景

图片来自弗朗索瓦兹·韦尔热斯康康

你如何看待“南方”概念在其所处语境中的运用?在“南方”概念的运用中,有哪些策略可以防止它成为事实存在的全球化的一种辩护或者委婉说法?是否在某些情形下,其它概念或许更适合我们?

弗朗索瓦兹·韦尔热斯

概念永远是有用的,但没有理由迷恋它,把它变成一个霸权的、包罗万象的固定说法。于我而言,“南方”形成于政治和历史之中。我想知道的是,它是如何、被谁、为了什么和为了谁而形成及继续形成的。“南方”的含义随着它的使用者不同而变化——是世界银行还是去殖民思想者们?我们需要弄清楚“南方化”的过程是怎样的,采掘主义、剥削、军事化、剥夺(dispossession)、不断再生的飞地,富人们从一间受军事保护的洁净空调房跃入下一间。

南方是21世纪特有的构成设置,还是“第三世界”的延续?南方是新自由主义时代的第三世界吗?回答这些问题时,要谨防把南方转化成一个统一空间:中国和莫桑比克是一样的吗?南方的统治阶层如北方的统治阶层一样有权势吗?第三世界理论家们所谓的“新自由主义”经历了怎样的进化?种族、性别、阶级或本土性在南方是如何运作的?我近来读到一篇有关“黑人对黑人种族主义”的非常有趣的分析,作者伊万·卡策里(Ivan Katsere)是开普敦大学心理学系的讲师。他讨论了“种族主义作为一种由黑人所体现和实践的潜力”,并写道:“黑人通过态度实现的种族化(racialization)证明了殖民主义是如何被完善的,黑人令‘其他’黑人困于社会边缘从而消灭他们的整套现象曾是殖民主义的专属”。1

卡策里并不是说种族主义是均匀分布的,任何人都有可能是种族主义者,白人至上只是诸多表现中的一种。他讨论的是种族主义作为一种结构的力量,以及将其视为一种全球性的规范和分裂手段的重要性。弗朗茨·法农(Frantz Fanon)在《黑皮肤,白面具》(Black Skin, White Masks)中的分析所指出的正是种族主义的这种力量,它令安的列斯黑人拒绝与非洲黑人产生联系。我想说的是,南方并不是一个中性空间。它受到种族主义、资本主义和新自由主义的影响。

概念能够帮助我们思考,但认真而详尽的描述资本、种族、性别歧视和帝国主义的施行者也可以,这样事物才不会看起来仿佛由不可知的力量在运作。追踪种族资本主义的线路,追踪它腐败的、毁灭性的力量,描述社群如何进行反抗,这些对我们的帮助有时大过概念。

对当下全球化的分析同样要求我们关注反抗的多种形式,包括“旧形式”比如罢工、示威和占领公共空间,以及“新形式”,比如数字和网络抗议。

康康

能否谈一谈七十到八十年代,在去加州读书之前,你在阿尔及利亚和巴黎的生活、工作和学习?那时你所体验到的现殖民地与前殖民地之间的流动性是怎样的,尤其是你在阿尔及利亚的经历。伊莱恩·玛赫塔菲(Elaine Mokhtefi)的回忆录《阿尔及尔:第三世界的首都》(Algiers Capital of the Third World)生动描述了实际存在的第三世界革命和后殖民时期阿尔及利亚的去殖民政治之间的交汇。你生长在留尼旺岛,你的家庭在左派/共产主义政治中颇具声望,家人对你在这个时期的经历和与政治的关系产生了怎样的影响?

弗朗索瓦兹·韦尔热斯

你指出我在留尼汪岛上一个左派、反殖民主义、女性主义家庭的成长经历的重要性是对的。我的政治教育非常激烈和丰富:一方面,我见证着法国种族主义新自由主义对人和环境的所作所为和政治同化的荒谬和畸形:他们将法语、法国文化和历史强加给自小经受殖民奴隶制和契约奴隶制的人们;还有国家政府任意使用一切工具,警察、法庭、媒体、文化、私人武装集团进行的压迫。另一方面,我也见证了女人和男人们在文化、社会、政治上的反抗所体现出的可敬的勇气,还有岛屿的美丽,语言、音乐、仪式、食物,这一切意味着我的文化资本优于任何法国白人。父母带着还是孩子的我们四处走。我总能感到我是被保护的,但并没有与残酷的现实隔绝,或是被免除见证警察的暴力。我不是要假装我那时候什么都懂,或是我已经能进行深度分析,但我童年和青少年时期不寻常的教育让我认识到建立团结的需要,认识到永远不要低估或高估各种保守的力量。

16 岁时,我离开留尼汪去往阿尔及利亚,我高中的最后一学年在那里完成。我的叔叔与阿尔及利亚独立、阿尔及尔战争中的女英雄 Djamila Bouhired 结婚了,因此我开始结识一些曾与法国殖民主义作战的女性。阿尔及尔那时仍是“‘第三世界’的首都”,上学的时候我在电影档案馆(Cinémathèque d'Alger)度过了许多时光,那曾是观看第三世界电影和讨论它们的好地方。在高中结束后,我去了法国开始我的大学学业,但因为难以忍受法国,便回到了阿尔及利亚。最后,我又再一次去了巴黎,但没有在大学待太久。我成为一名参与移民团体活动、反种族主义以及女性主义的社会活动分子。我定期回到留尼汪岛和阿尔及利亚。读了不少书。我对精神分析有兴趣,比如无意识、梦、精神(psyche)上女性特质(femininity)的建构方式。留尼汪岛和阿尔及利亚将我的思考永远地“去中心化”了。我并不是在大学里发现的女性主义、反殖民主义或反帝国主义,可以说,它们伴随着我的成长,濡染着我所接受的教育。

我对那些年的经历的描述,听起来或许是线性的,好像我一直知道我在干什么,但其实很多的机缘巧合导致了一些选择和道路,有时并不全是好的选择。我能说的是,我在留尼汪岛的经历使我在不正义、藐视、不公平、种族主义面前永远怒不可遏。愤怒是一种熟悉的情绪,我已经学会了疏导它。

流动性的经验教会我对事不能一概而论,令我时时保持警惕,对预期之外的东西保持开放态度,但最重要的是,它令我保持好奇心:这里的人们会怎样反应?他们如何与生活的混乱共处,他们如何反抗恨并拥抱爱的政治——黑人女性主义者所捍卫的爱,革命性的爱?

工作室2018“战争,和平,水”

同艺术家合作表演“亚马逊,战士”活动场景

图片来自弗朗索瓦兹·韦尔热斯康康

你的第一本书《怪兽与革命:殖民家庭浪漫与交杂》(Monsters and Revolutionaries: Colonial Family Romance and Métissage)批判了构成我们政治思考和行动基础的(种族化的)家庭秩序。唐娜·哈拉维(Donna Haraway)的册子《创造亲缘而非人口》(Making Kin Not Population)与其他许多女性主义学者的工作试图借由拓宽的亲属关系的概念来重新定义人类繁衍中的关系性。在资本主义的逼迫下,家庭形式一直在改变,而一些核心的问题,诸如生殖劳动、照料劳动,甚至妊娠劳动,都仍旧重要。

弗朗索瓦兹·韦尔热斯

的确如此,奴隶制用尽方法阻碍家庭的组建——黑人女性不可以当母亲,黑人男性不可以当父亲,孩子被迫与父母分离。殖民主义也想要摧毁任何非欧洲的亲属关系的建立,并将异性恋常规性的父权家庭强加于人(在欧洲,中产阶级家庭成为唯一一种建立亲属关系的模型)。这类政策的制定延续到20世纪:原住民家庭的孩子被夺走和虐待;社工们所接受的培训是,他们可以侵犯任何非中产亲密家庭空间,决定谁是“好”母亲、而谁不是。好的抚养方式的定义等同于白人的抚养方式。然而,除了白人父权制和新自由主义女性主义所捍卫的形式,对于“亲属关系创造”和好的养育方式一直存在其他的理解。

黑人、原住民、亚洲人、酷儿、女性主义者们长期以来都在倡导“亲属关系创造”的其他方式。黑人女性明言在一个种族歧视的社会养育孩子意味着什么。去殖民养育(养育不需要以血脉联系为前提)和去殖民亲属关系一直都是非白人群体的抵抗领域。

我的写作内容包括种族、性别和作为废物的资本主义——资本主义不仅生产废物,还使所到之处一片废弃荒芜。对我来说,打扫和照料息息相关,而有色皮肤的女性一直以来被迫从事打扫的工作。我在最近的一篇文章中探讨了这些遍布世界各地的女性的工作的绝对必然性和绝对不可见性,她们的工作对于新自由主义和白人异性恋父权世界是不可或缺的。让我引用如下一段话:

“每一天,在世界的每一个城市中心,成千上万黑褐色皮肤的女性正在‘开启’她们所处的城市。她们所打扫的是新父权、新自由主义和金融资本主义赖以运作的空间。她们的工作是危险的:吸入有毒化学产品,推或者提起重物。通常,她们清早或深夜就已经奔波上路。尽管如此,她们酬不抵劳,且她们的工作被认为是不需要特别技能的。还有一组人,她们和第一组的人在阶级、种族和性别上有交集。她们去到中产阶级家庭,煮饭、打扫卫生、照看孩子和老人,从而使雇佣她们的人可以去前一组人打扫好的地方工作。与此同时,在相同的世界大都会里,清晨的女人和男人们穿梭于街头,或奔向最近的健身房和瑜伽中心。跑步或健身后,他们通常在去干净的办公室上班前,会冲个澡,吃一份牛油果三明治,喝一杯排毒蔬果汁。他们遵循晚期资本主义所要求的维持健康、净化身体的指令。给予这些工作的身体可见度的是一个正在增长的产业,它专注于清洁健康的身体和心灵,这样能更好地服务于种族主义资本主义。而另一些工作的身体却被隐形了,尽管这些身体所履行的功能对前者来说是必须的:她们为‘干净’的身体的移动、工作、饮食、睡眠、做爱、养育儿女而打扫干净各个空间。没有这些有色皮肤女人们不可或缺却必然不可见的工作(即是字面意义也是价值层面的不可见),新自由主义的和父权资本主义将无法运转。上层阶级、白人、新自由主义者,甚至是自由主义者必须能够在不需承认、想到、想象打扫/照料工作的前提下进入这些空间。这个处境是全球性的,并且黑人和移民/难民女性的这些劳动基本上都是白人女性负责监管的。在白人男性的表演性身体和种族化的精疲力竭的女性身体之间,在打扫/照料的最终成果的可见与进行打扫/照料的工人们的不可见、女性化和种族化(二者手拉手)之间,在日渐兴旺的打扫/照料产业和干净/肮脏的观念之间,在城市士绅化和种族化的环境政治之间,有着辩证的关系。新自由主义中产和这些疲累的身体之间的矛盾和辩证说明了新自由主义、种族和异性恋父权之间的关联。这也揭露出在一个对干净的空气、洁净的水源、整洁的房屋、清洁的身体、清静的心灵和绿色空间日益关注的时代,清洁和肮脏之间的一些新的边界。愈来愈多对健康、强健身体和心灵的关注始于 1970 年代的新时代(New Age)意识形态。新时代运动挪用了东方、原住民族群或是西方神秘学的观念和习俗,发展成一个大型的利润丰厚的市场。它基于阶级特权和文化挪取为人们提供冥想和药草茶、瑜伽和异域全谷物食品、健身房和为各个年龄段设计的按摩服务。它的目标是个人效率和身体及精神力量的最大化,甚至饲喂出了意图超越人类寿限的欲求,并推动了延年抗衰、‘解决死亡难题’的研究项目,正如硅谷神权掌门人们所希望的那样。”2

康康

2018年你在广州的讲座上着重提到了“南方”的海上历史。海洋满是贱斥和创伤,同时也关于放逐、反叛、前所未见的连接和杂交。尽管国家政权的激烈戏码正在全球定期上演,海洋是地球上为数不多的相对而言难以统治的地方。在今天难民危机和环境灾难的时代,这段历史应当如何被活化?

弗朗索瓦兹·韦尔热斯

我认为我们必须在去殖民分析中结合水、空气和“自然”的部分。我们的领域不能局限于土地。边境在各个海域上被划分,在地中海和印度洋上解救即将溺亡的难民被视为犯罪,触犯的是古老的海上法律;各海域被私有化,跨国集团在扩大干涉空间;海洋军事化正在加速。那么,除了存在一种非白人、非男性、非军事的海洋历史这一事实外(我们需要并且已经开始讲述了),我们还需要有关水的去殖民理论。

康康

近期一些西方艺术机构被要求直面去殖民运动及其必要性,但它们的所作所为却非常差劲。纽约惠特尼美术馆主席竟然说出:“一家机构的工作无法纠正世上所有的错误”这样的言论。你的工作在艺术、学术和社会行动的交界处进行,并与机构保持稳固联系。面对仍然具有殖民性的主流知识生产和传播模式,你有哪些策略?

弗朗索瓦兹·韦尔热斯

纽约惠特尼美术馆主席的回应是荒谬的。问题并非一家机构是否能改正世上所有的错,问题是美术馆的去殖民是否可能?一家以抢劫、盗窃、撒谎为本,其工作人员多是对自身历史一无所知的白人男性的机构的去殖民是否可能?我们能只是设想一些调整措施吗?2015年,我与一些有色皮肤的艺术家朋友们共同创立了“艺术去殖民”协会(“Decolonizing the Arts”),其核心目标并非为有色皮肤的人在艺术和文化机构中争取更多岗位,而是去想象将艺术去殖民会是怎样的,一个去殖民的课程和方法论应是怎样的。我们开办了一所免费的“大学”,每月一次讨论艺术的去殖民。

今年秋天这个学期,我们的主题是“博物馆去殖民”,在9月22日的首次课上,我们将参观巴黎的法国国家移民历史博物馆,其前身是殖民地博物馆,始建于1931年国际殖民展览之际。当时数百万欢庆殖民帝国的法国人参观了这个盛大的展览,也就是一种组织良好的人类动物园。移民史的呈现在同一个地方可不是一般的讽刺!我们会观察建筑雄伟的浅浮雕,通过混合埃及和高棉美学表现法国殖民统治下的人民,以及殖民地人民为了法国的富饶而大量耕种或开采的资源。博物馆门前另有一座纪念碑,它刻画了一段殖民远征,但自然是对带领本次远征的利奥泰元帅只字未提——他下令火烧村庄、施行强制劳动、逼迫女性为他的下级和士兵们进行性工作(其中年纪最小的只有12岁)以及挑起战争。从刚果到吉布提,他所到之处,数千非洲人的性命被践踏。回到法国后,他成为了一名英雄,还成了展览的总召集人。

但我们并不打算止于对博物馆和纪念碑的谴责,于是另外三次课上,我们将会想象属于自己的去殖民博物馆:如果由我们来建造一所移民史博物馆,我们会怎样做?哪种楼?什么建筑?什么时间框架?哪些物件?在叙事上,我们应当如何做选择?语言?观展路线?我希望在12月的最后一次课上,我们已经讨论过这些问题,已经摆脱了强加在我们身上的东西,去尝试从那些在激发未来性的创造力和想象力上有所阻碍的理论及美学框架内部做出改变。

“Decolonizing the Arts”出版物

图片来自amazon

2 弗朗索瓦兹·韦尔热斯,《资本世、废物、种族与性别》,刊于《e-flux journal》,2019年5月。