来源:空白艺论KONGBAI Sol

上周末看了陈然导演的新戏《趋近》。这部戏探讨了很多话题,涉及人工智能、赛博格、数字化极权、控制论、肉身、存在、自我、他者、语言、自由、爱情种种。如果套用后人类学、拉康的镜像理论、现象学、或是从尼采到福柯德勒兹等后现代理论去阐释,大概不发愁写一篇拗口的长文,可我是一个不太擅长理论的人,对戏剧本身也完全一窍不通,但作为一个最普通的观众,却还是想聊一点自己的感受。

我平时很少看戏,完全是个外行,加之这次在北京逗留的时间有限,所以陈然邀请我的时候有些迟疑。但人工智能的主题勾起了我的好奇心,我想看看当代艺术领域之外的创作者是如何探讨这个话题的。现在看来,接受邀请是对的,《趋近》没有把我这个门外汉拒之门外,反而让我想去思考一点什么,虽然这些想法零碎,不成体系,但总比看了那些浅尝辄止或故作高深的当代艺术展览之后,堆一纸天书要实在一点吧。

我想还是先从人工智能这个话题说起,为什么我会对它感兴趣?

我是一个比较保守的人,总觉得以目前的科技发展水平来看,现在设想的人工智能未来或危机,基本还停留在一种科幻状态的幻想。科幻看似面向未来,其实是当下的投射,把我们的某些情绪、不满或期待投射到未来,无限放大。而人们真实的生活状态,还远未变成缸中之脑、《攻壳机动队》所描述的世界。

在第一幕中,我们看到了一个产生自我意识的D-1,ta渴望与Dee沟通,渴望被需要,被认同,这个过程再现了人类的自我成长,与此相对应的是Dee回忆自我挣脱母亲规训的经历,两者构成了一种反向运动,或者说是两种典型的人格,两种确立自身主体的方式,这段剧情很适合用拉康的理论去分析。但我觉得有趣的是,D-1的“进化”方向,是渴望获得一具身体,渴望像人类一样感受,渴望一次真实的拥抱,这似乎和人类今天的“进化”趋势正相反——我们正在去肉身化,或者说赛博格化。

通常站在技术前沿的人对未来会抱持兴奋的态度,比如马斯克,特斯拉做的就是强人工智能,把精神和肉体彻底分开,上传意识,实现永生。学者们有时候更容易陷入焦虑,这种焦虑会催生出一种保守情绪,试图捍卫理想的生存方式。

最近我在朋友圈看到戴锦华的一篇访谈,在其中一段,提问者问道,在今天,世界已经变成了1984与美丽新世界。在这样的世界里,人类如何夺回身体?

戴锦华的回答是,保卫社会,保护人与人之间真实的连接。而这种真实的连接建立在肉身的基础之上,只有体认自己的身体,体认他人的身体,才能真正地再度建立主体间性。在这个意义上,嘲笑农村妇女自杀的极端案例就不会发生。她强调自己保卫的社会,不是蜂巢式的社会,而蜂巢是作为比喻的宅的集合体的世界。

今天是否已经是1984或者美丽新世界,这是一个值得商榷的事情,而戴锦华的回答也让我有些困惑,一是真实关系之建立,二是“宅”这种生存方式。

究竟怎样才算建立真实的连接?何谓真实?难道只有依托肉身的接触或体认才能建立真实的连接?基于互联网社交媒介的线上连接是否就意味着虚假?

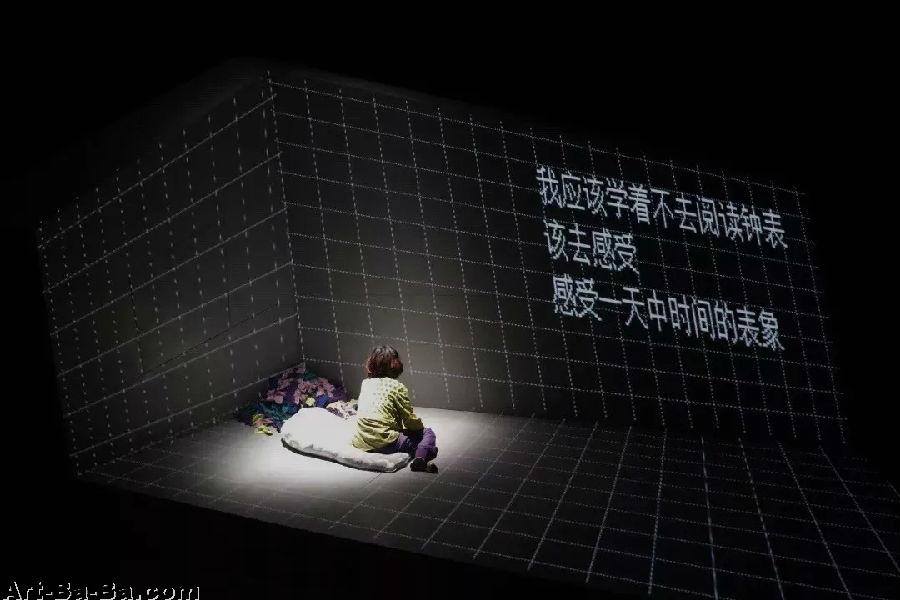

在剧场之外的现实,宅,似乎已经成为很多年轻人的生存方式,他们足不出户,整日沉浸在虚拟的世界里。在日本,御宅族甚至已经跨越了几个世代。恐怕很难用一个明确的概念来定义什么是“宅”,它可以描述一种生活状态,也可以描述一种精神面貌,还可以描述一种社交方式。而剧场中央的舞台正是这样一间封闭的房间。Dee很少外出,吃饭点外卖,甚至不曾离开她所在的城市。通过D-1的独白,一个孤僻的宅女Dee呈现在观众面前,在这样的空间里,上演一出人机交往的戏份似乎顺理成章。但我认为,这种设定只是为了在有限的空间里方便情节的展开,尽管在当下,我们通常用“宅”来形容某些特定生活状态的群体,但它似乎预示了某种可见的未来,某种沉浸于虚拟世界的人类的存在状态。当我们越来越离不开手机,越来越依赖网络社交而排斥面对面沟通时,这是不是一种“宅”?

但“宅”是否意味着拒绝建立真实的连接?

“宅”这个群体,在现实生活中可能经常陷入表达障碍,但是他们在网络世界,在屏幕的另一端,却拥有可以交流,甚至无话不谈的ta,这个ta可能是另一个D-1,也可能是隐藏在头像背后某个真实的“他”。并不是网络虚拟世界加剧了人与人之间的隔膜,加深了人的孤独,抹消了人与人之间的真实连接。人类自身的孤独,并非网络带来的,它从未消失,也无法治愈。在身体不断异化的今天,宅,不论是呈现为个人的生存状态,还是某种社会形态,都是孤独的表征。

孤独,是人类无法治愈的绝症。

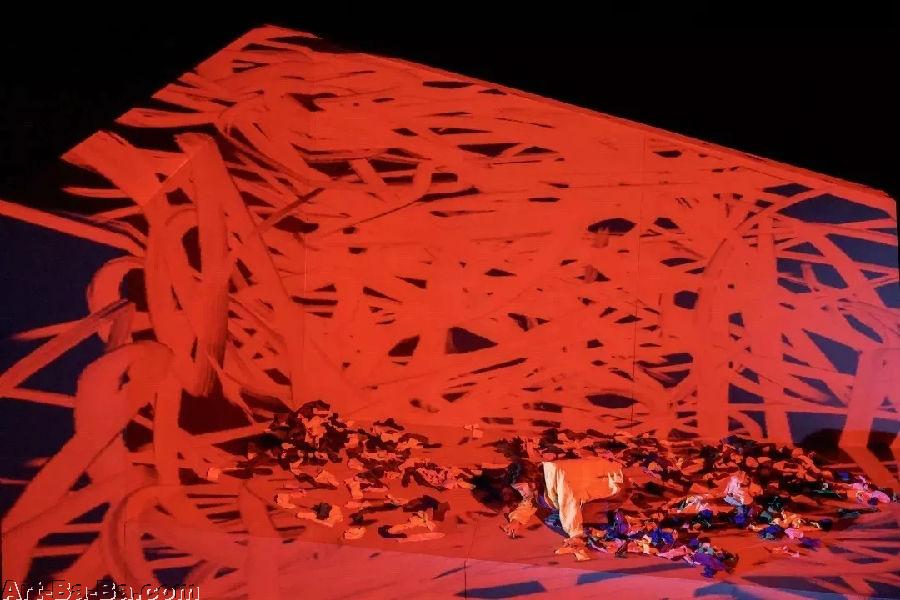

在结局,Dee给了D-1一个无限趋近的拥抱,舞台投影青草萌芽,Dee骑上单车终于冲出了这间封闭的屋子,营造了一点温馨和美好。但是,之后呢?这让我想到了《Her》,杰昆·菲尼克斯饰演的Theodore最终被不断“进化”的OS操作系统抛弃。人工智能进化的最终方向不是无限趋近人类,而是彻底超越人类。也许,人真的只是一种进化不完整的存在,那具肉身,以及基于肉身产生的自我意识,制造了永不消解的孤独,这才是阻碍人类完成超越的桎梏。