来源:燃点 文:董金玲

董金玲 Dong Jinling 写她最近的展览, 一匹馬的纯洁 (The Purity of a Horse)

德萨 (朝陽區草場地藝術區328-D, 北京) 3月17日-5月6日, 2018

De Sarthe Gallery(328-D Caochangdi, Beijing) Mar 17-May 6, 2018

对我而言海是暴君。从小我就站在海边,望着这片狰狞。

我从不后悔逃离故乡。面对故乡,我是流放着的陌生人,

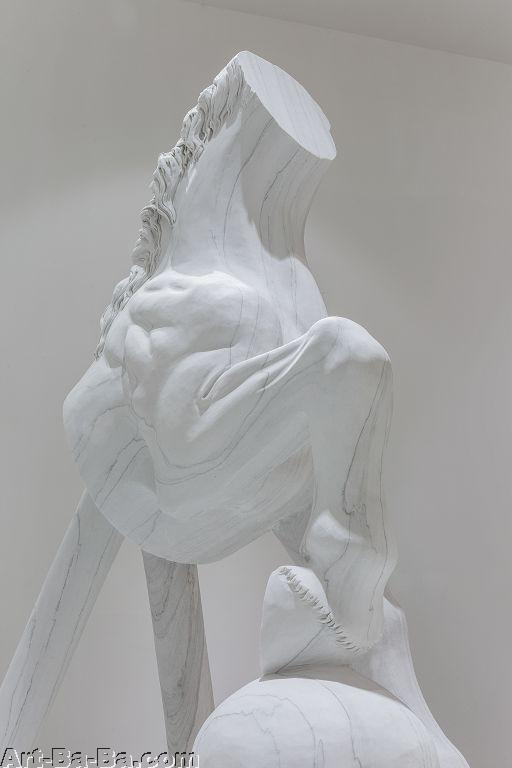

董金玲,“一匹马的纯洁”,德萨画廊,展览现场,2018

董金玲,“一匹马的纯洁”,德萨画廊,展览现场,2018

董金玲,“一匹马的纯洁”,德萨画廊,展览现场,2018

董金玲,“一匹马的纯洁”,德萨画廊,展览现场,2018

从故乡到云南,从云南辗转新疆,我是一个在戈壁独行的幸存者,

离群之雁只有飞翔在铅幕般凝重的天空,才最鲜艳。

今年三月我完成了自己寄予厚望的个展《一匹马的贞洁》,

能做艺术,能成为艺术家是我的荣耀,也是我的全部。

董金玲,“一匹马的纯洁”,德萨画廊,展览现场,2018

董金玲,《荣耀No.1》,布面油画,210×161cm,2018

董金玲,《荣耀No.2》,布面油画,155×105 cm,2018

董金玲,《一匹马的纯洁》,汉白玉,207×165×87cm,127×130×60 cm,2018

董金玲,“一匹马的纯洁”,德萨画廊,展览现场,2018

董金玲,《幸存者的笔记》

董金玲,《幸存者的笔记》

董金玲,《贞洁》

来源:艺术世界杂志

展评 | 从“一匹马的贞洁”质疑崇高的代价

展览现场图,德萨画廊|图片提供

董金玲:一匹马的贞洁

中国北京|德萨画廊

2018年3月17日—5月16日

崇高作为代价

耿涵|文

“贞洁”一词在今时今日已经很少从男性朋友那里听到了,乍听上去让人还有点莫名不适,甚至有点惶悚。反观某些女士仍然谈论着“贞洁”,这让我们不得不赞叹传统道德加持下自律性基因的强大。贞洁牌坊尚未坍毁殆尽,丁璇教母及其女德教众仍有翻盘的机会。即便如此,也并不意味着所有女性所言及的“贞洁”都是自我规约的一部分,比如董金玲的展览“一匹马的贞洁”。

“一匹马的贞洁”是以一件作品命名,作品是汉白玉雕成的被割掉头颅、拦腰斩断的战马。战马最初是公马,为了克服公马的临阵发情,它们被阉割成了骟马。吊诡的是那骟马的贞洁——一种无性的贞洁。我们能不能将其理解为一种被塑造的崇高?一种空无,却真确地存在,处处发挥着自律性的作用。艺术家此间所剖白的是否是那种被赞颂的崇高,被传唱的玉石俱焚?一件被摧毁的雕像,被拦腰斩断、头颅无迹可循的战马,它究竟是用来激励,还是用来怀疑?

展览现场图,德萨画廊|图片提供

崇高在这里显然是拿来怀疑的,那匹可怜战马的灵魂降临到《贞洁》影像中的另一匹马身上。在青海湖的冰面上,一匹赛马正惴惴不安地躲避着对满地心脏的踩踏。然而它小心翼翼的悲悯终究抵不过对主人的愚忠。崇高是要付出代价的,不是道德和非道德的对立在生效,而是那些驱使着道德发挥作用的权力关系在掌控局面。权力站在远方,面向空无的贞洁,压榨它每一种可能。

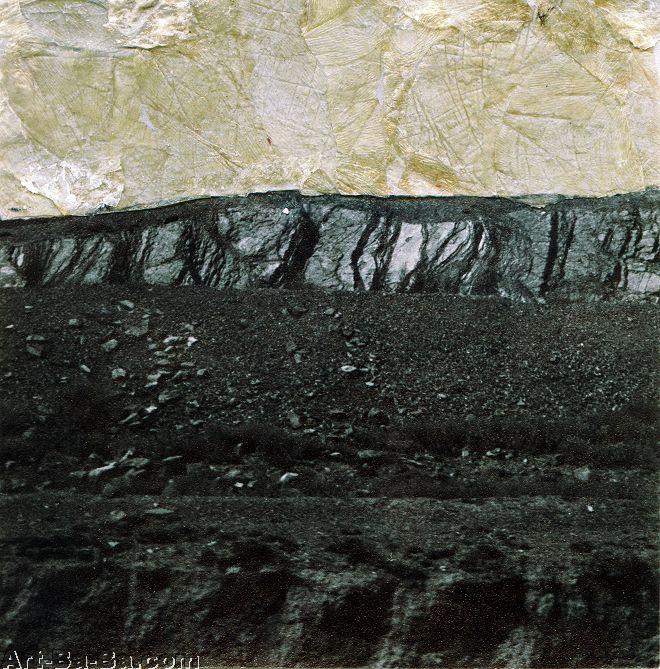

就像展厅中《荣耀》挂在“贞洁战马”一旁的墙壁上,一幅黑黄两色的绘画。画面描绘了由权力、阶层、牺牲构成的螺旋塔。我们已经习惯了巴别塔作为螺旋塔符号的引征,于是便倾向于认同它所指向的悲剧性结局。人们在自己构筑的塔中展露他们的天性,庄严崇高的螺旋塔就像是耸立在碎裂的战马的远方。人终究是趋乐避苦的,遵循道德规范的意义在于得到他人的肯定。反之迎来的就是制裁。正如爱尔维修(C.Helvetius)所说,“如果美德没有利益可得, 那就没有美德。”

展览现场图,德萨画廊|图片提供

董金玲用身物互喻的方式制造了这样一个讽喻的道德废墟,马的喻体也许是那种引人悲怜的良善,艺术家想质疑的正是这种良善的反面。人们的道德实践绝非全然出于天性,而是更多遵循着权力关系和财富关系所制定的社会运行原则,道德是一种社会建构。当我们谈论崇高的时候,我们在谈论的实际是权力制度和财富系统的稳定。但不可否认的是,在“一匹马的贞洁”这座废墟的庄严氛围中,“贞洁”仍然是一种崇高的道德自律,无头的战马在破碎中仍然奋蹄前行,残败的兽脚沉毅果决地踏在毫无荣耀可言的旗帜的一角。或许在崩塌碎裂颓败的现实的罅隙里,崇高是一个代价高昂的选择。但在另外的某些讲述里,崇高却恰恰是最简单最安全的生存策略。