来源:ARTSHARD艺术碎片 林叶

“游戏的人”展览现场,明当代美术馆

我既不是“数字/游戏原住民”也不是“数字/游戏移民”,充其量只能算是一个“数字/游戏窥视者”,并不具有良好的“数字/游戏”的素养。或许就是因为这个缘故,当我进入“游戏的人”这个展览空间的时候,心里的确是有一种不合时宜的感觉。在展览入口处,我就把那个带有“3D”效果的“游戏的人”看成了“游戏的八”,便暗自思忖,这个展览该不会是要告诉我们,游戏让人分裂吧?想来这个念头应该是源自于我对游戏的偏见。

“游戏的人”展览现场 - “街机”区域 ,明当代美术馆

我始终认为,市场上那些由资本主导的、作为商品提供给人们消费的游戏,其主要的目的就是要在一个虚构的世界里面,制造各种模拟物,取代人的身体。让游戏玩家通过游戏机及各种游戏装备将自己的意识注入到那个模拟物中,严格按照游戏制作者设定好的规则,操控模拟物在虚拟世界里去完成既定的目标。一旦我们以这样的状态进入那个虚拟世界,我们的精神仿佛找到了一个新的寄主,就开始抛弃自己的肉体。这时候,人就已经发生分裂。

“游戏的人”展览现场 - 古董游戏机,明当代美术馆

这个展览为我们呈现了一个电子/数字游戏的发展简史,从中我们能够明确地感受到游戏的技术演变过程。这个过程是一个逐渐从简单到复杂、从抽象到具象、从仿真到逼真甚至超真的过程。就像电影《头号玩家》中的那个游戏广告所示:“真实感受,感同身受”,为了让玩家在游戏中获得更好或者说更“真实”的体验,电子/数字游戏不断地试图与现实中的那个肉身建立联结,极力让虚拟与现实的界线变得模糊。于是,越来越多的游戏需要与身体联动,让人获得“那就是我”的认知,将自己完全代入到虚拟空间里的那个模拟物之中。

“游戏的人”展览分为两个部分,第一部分由街机,机械装置,反斗城,主机,网吧,电竞等几个区块组成。在这里我们除了能够看到现实生活中存在的各种游戏外,还展示了不同时代不同游戏产品的广告。这些广告中有一种类似的模式,那就是虚拟空间中的人物,从屏幕穿越到现实空间中,面带笑容地召唤游戏玩家进入到虚拟空间中去。这样一种隐喻式的表现方式,无疑是要告诉我们,现实世界和虚拟世界是没有界限的,甚至要告诉人们,虚拟世界中的一切,都远远超出了现实世界,是一个更加美好的世界,在那里我们的身体能够获得永生,获得绝对的自由。

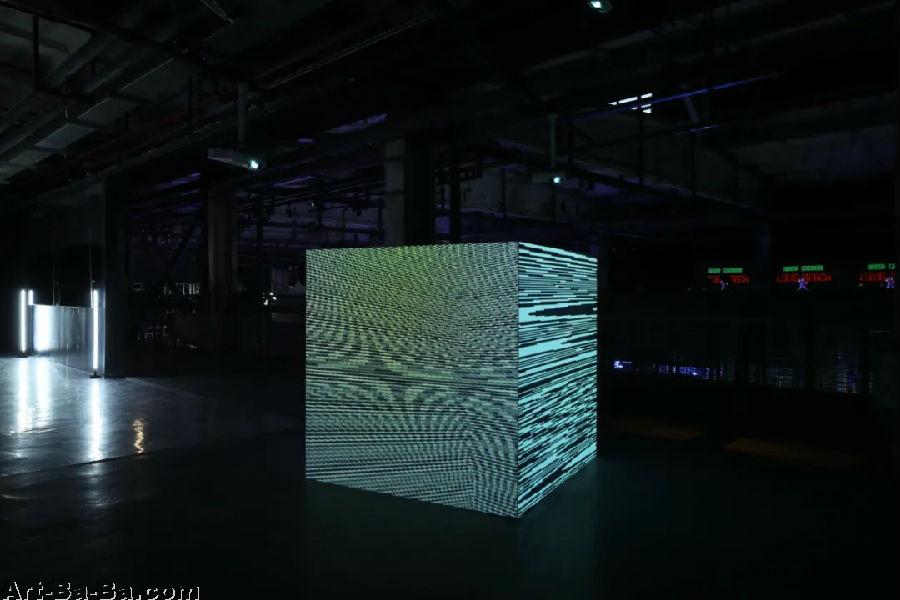

陆扬,DOKU 数字转生

然而这种所谓的“真实感受”,其实并不是真正意义上的身体感受,而只是我们追求身体永生与自由的一种幻觉。当我们觉得“那就是我”的时候,现实与虚拟的关系就已经发生倒置。我们专注于虚拟空间的模拟物而不断运动自己的身体,以为那里的一切都在自己的掌控中,但事实上,是我们的肉身已经成为了虚拟空间里那个模拟物的镜像,不是我们在控制,而是我们的肉身在服务于那个模拟物。我们无法真正体认模拟物的受伤与死亡,只能象征性得感受到发生在它身上的一切,代替它积累经验,以保证下一次游戏能够成功规避,帮助它在那个世界里取得胜利。

从某种意义上讲,商业游戏的目的就是要让人越来越忘记自己的真实肉身,并将肉身工具化,成为虚拟空间里的模拟物的客体。只有让人忘记自己的现实状况才会让人越来越多的往游戏里面投放金钱和时间,从而实现商业利益的最大化。那么,在这样的商业游戏里,任何玩家都不可能成为真正的赢家。想赢就必须接受并严格执行设定好的规则,想赢那就输了。最终,只有游戏规则的设计者,或者说是主导游戏的开发、设计、运营的资本才是通杀一切的最终赢家。

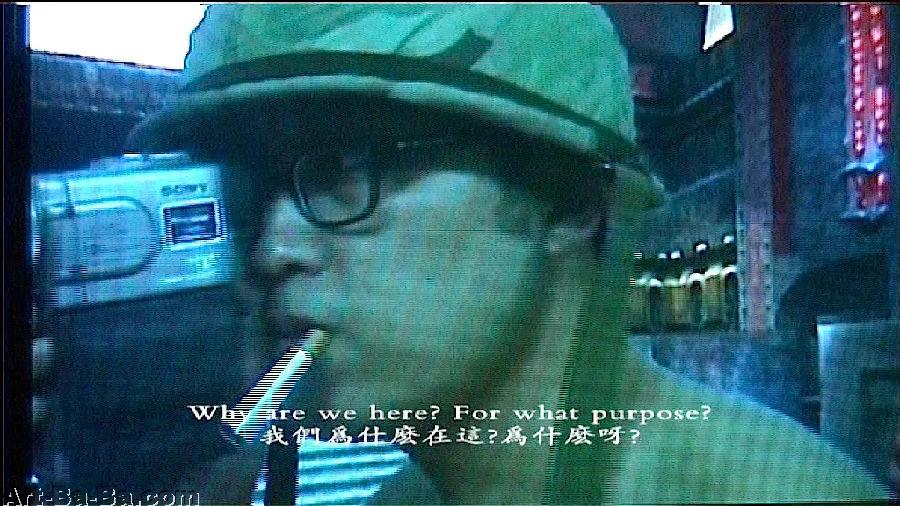

冯梦波,《Q3》,1999,录像,32分钟

这样一种游戏幻境也的确可以为很多人提供一个逃避现实的空间。就像《头号玩家》中“绿洲”游戏的设计者哈利迪所说的那样,因为在现实中他总是觉得不自在,他不知道该怎么跟别人交流,他一生都在害怕现实,所以他才设计了绿洲这个游戏。换言之,这个游戏是他用来逃避现实的途径,他将自己的一切都放到了游戏之中,让他可以避开现实世界的种种困境与危险。尽管并不是所有的游戏玩家都是要通过游戏来逃避现实,但是我们不能否认的是,这的确是商业游戏一个非常重要的功效,也的确有很多人会用商业游戏里的虚拟世界来取代现实世界,最终丧失了在现实世界中正常生活的能力。在这个时候,游戏对这些人而言,就已经是一种神话。

这也就不难理解,为什么展览的1楼展厅被设置得像一个神圣的殿堂。各种游戏机、游戏装备像神一般地被供奉在各个区域,供人们参与、游玩、瞻仰、膜拜。这里是记忆的圣殿、想象的圣殿、幻觉的圣殿、安全的圣殿。人们可以将自己的精神寄托在这个世界里。在这里,我们是永生的,是安全的,是无限循环的。现实世界的可怕,不完美,伤痛,挫折全都被隔绝在外。为了获得这样一个天堂般的精神世界,我们愿意付出大量的金钱和时间,乃至生命。

“游戏的人”展览现场 - “网吧”区域 ,明当代美术馆

哲学家詹姆斯·卡斯说过:“世上至少有两种游戏,一种可称为有限游戏,另一种称为无限游戏,有限游戏以取胜为目的,而无限游戏以延续游戏为目的。” 从某种意义上讲,那些由资本主导的、作为商品的游戏,是一种有限的游戏。在这些游戏中,“取得胜利”是一个先在的规则,参与这个游戏的人都必须接受游戏设计者所设置的规则,一旦进入游戏,就被规则所限制,否则就会被取消参与游戏的资格。因为“有限游戏的规则像辩论的规则”,“是让别人的讲话终结的方式。”换言之,有限游戏的规则是强制执行的,不是参与者能够改变的。

而无限游戏的规则不是固定不变的,而是在进行的过程中发生改变,这种规则如同语言的语法,其存在的意义就在于让游戏能够持续的玩下去,让尽可能多的人参与游戏,而不是产生一个赢家。

JODI,《无题游戏:控制+空格键》,1996-2001,游戏

进入二楼展厅,我们便进入了一个无限游戏的世界。一楼展厅中那些商业游戏的规则在这里是无效的。在这个世界里,游戏不再是商品,而是沟通交流的媒介,也是认识现实世界的媒介。

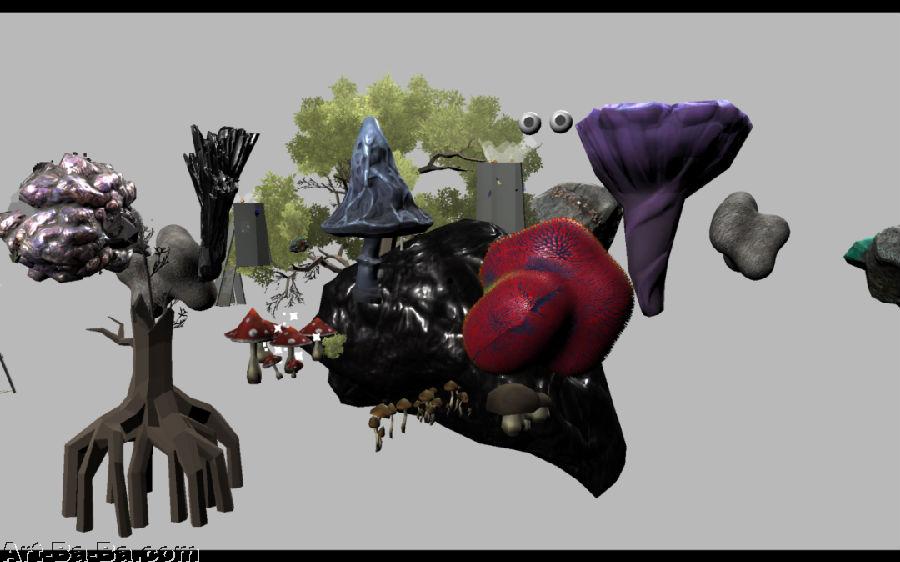

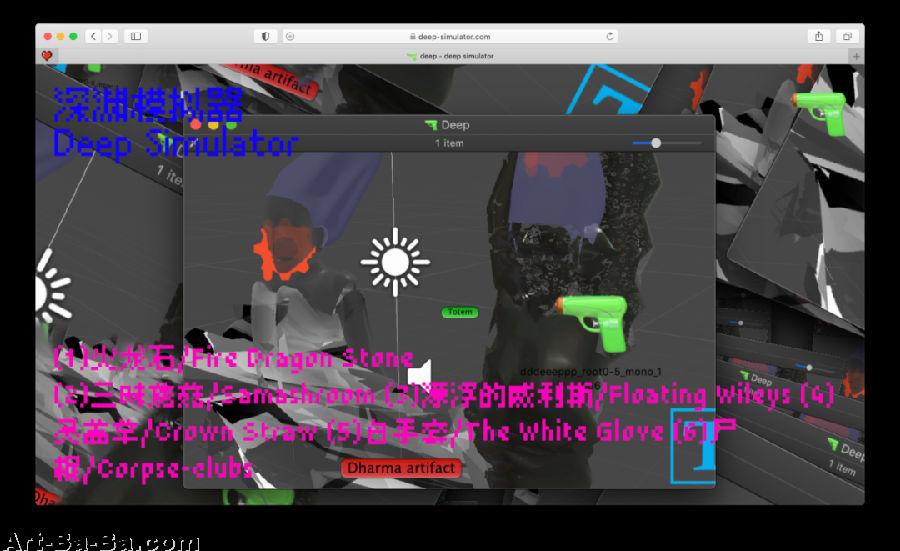

aaajiao,《深渊模拟器》,2020,游戏

aaajiao在作品《深渊模拟器》中创造了一个“体验容器”,通过各种“法器”激发参与者自身在数字网络生活中形成的经验,让这个游戏成为了一个行动空间,参与者能够借此观察自己的行为模式。邵志飞与莎拉·肯德丁、古希婻共同创作的装置作品《再次跌倒,跌得更好》模拟人物的肌肉骨骼生理学,将电脑模拟的人形呈现在屏幕上。只要观众脚踩在压感地垫上,屏幕中的人便会跌倒,再站起来,每次跌倒中身体的失调都是单一且永不重复的。于是,这些人形的不断且永不重复的跌倒也就成为了人类命运的隐喻,“从‘跌倒’的形而上学和所有生命形式的死亡,经过历史中的天灾人祸,到达我们日常失误的巴斯特·基顿式的悲喜剧”,观众则身兼掌控这些人形命运的“上帝”与目睹全过程的“见证者”,在发出跌倒指令的同时也将这其中的残酷与悲剧折射回自身的生活经验中。

在另一个空间里,在现实生活中对电子游戏长期痴迷的冯梦波创作的鸿篇巨制《长征·重启》中,我们遭遇了一个既熟悉又陌生的大型游戏。他将任天堂的超级玛丽兄弟、红军战士、雪山草地、苏维埃时代的红场、可口可乐等一系列标志性元素纳入到游戏之中,把自己对历史的理解以及文化记忆直接在一部游戏中进行混合、碰撞、融合,人们在游戏的过程中不仅可以重新反思历史与文化,也仿佛进入到冯梦波个人的文化记忆中,与他进行一次奇特的深度交流。

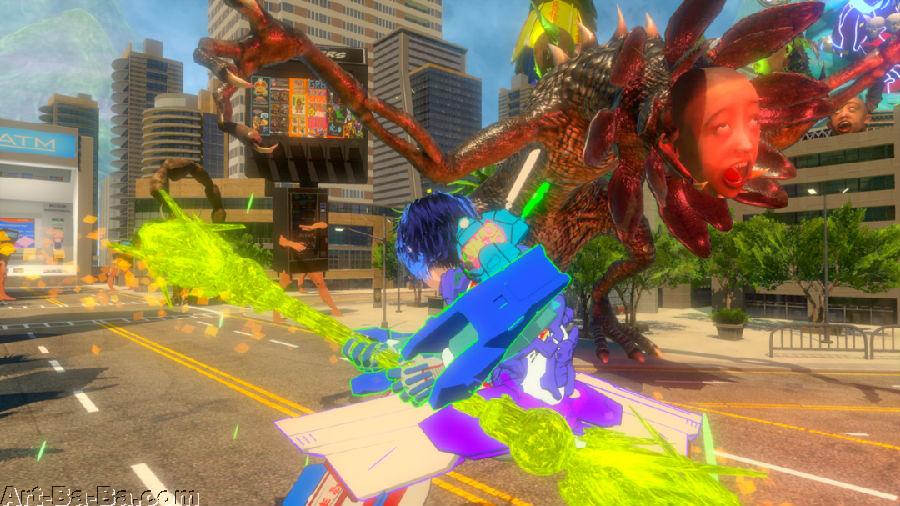

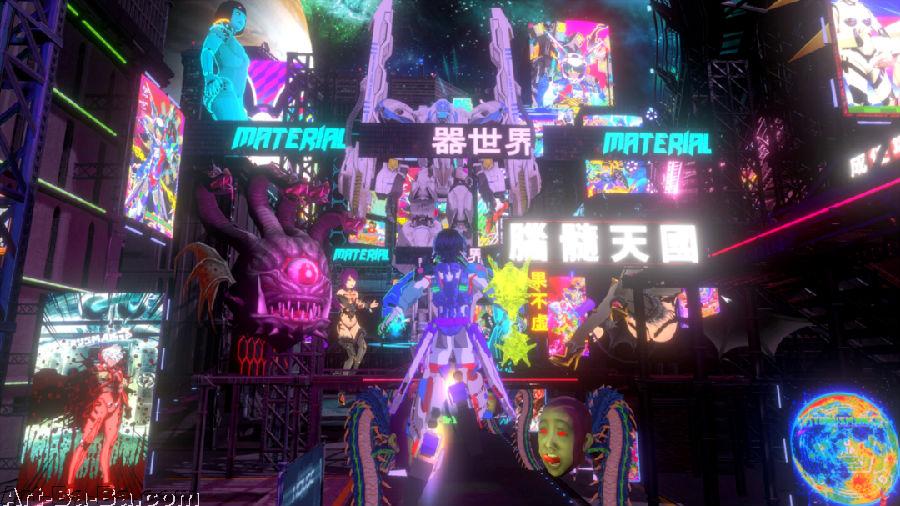

而在陆扬开发的游戏电影《器世界大冒险》中,人们则能够在于作品互动中不断地转换身份,“以游戏玩家的身份化身为英雄联盟的主角——器世界骑士,在游戏中经历探索宇宙,获取能量,摧毁与冲绳,与所有情绪、欲望以及自我抗争”。不过,在这样一个游戏世界里,像“取得胜利”这样的规则是不存在,这个世界的目的并不是要提供一个规避现实世界的痛苦、危险与缺陷的“安全胶囊”,而是现实世界的延伸,人们可以在这里进行无限的探索。探索就是游戏,游戏本身就是目的。

陆扬,《器世界大冒险》游戏(持续开发中)及游戏电影(25分32秒),2020

有意思的是,这个展览中有一个不那么像“游戏”的游戏,那就是郑国谷的《了园》。2000年,郑国谷在自己的家乡阳江郊外买下了一块田地。他根据自己从电脑游戏中掌握的某种“土地能量学”,开始对这片土地进行改造建设,以表现土地、土壤、农业、建筑等主题与不同机制之间的关系。按照郑国谷的说法:“《了园》正向另一种审美骤变”,一种有别于思想、感念、时间或符号学的审美,它是一种土地能量学的审美。这种审美让一个艺术家的意识与定力在大地上深深地扎根,与隐藏在大地中各种各样的能量聚集点对接,并相护相应,让现实的矛盾在现实中互相中计,并顺利产生灵感”。他将游戏挪用到了现实生活之中,将游戏的精神贯穿在自己的生活与创作中,以一种特别现实主义的手段将虚拟世界与现实世界紧密联系起来,非常具体而直接地证明了游戏在现实生活中的有效性。让我们意识到,生活本身就是游戏。

郑国谷,《了园》,2016

这个展览中的所有参展艺术家他们都具有双重身份,既是游戏的设计者也是游戏的参与者。他们通过游戏与其他参与者建立联结,也鼓励参与者互相之间建立联结。他们的目的不是让参与者将游戏当成一个逃避现实世界的避难所,而是要让游戏不断延续下去,让人通过这些游戏,更好的认识现实世界、认识自我。在我看来,他们所从事的以及呈现给我们的那些作品就是某种无限的游戏。创作这些作品就是他们游戏的过程,在这样的游戏中,他们所追求的不是“取得胜利”,不是要“赢”,而是让游戏与生活融为一体。

曹斐,(第二人生中的化身:中国.翠西)《我·镜》,2007,机器电影,单频录像,4:3,彩色,有声28分,鸣谢:艺术家、维他命艺术空间及Sprüth Magers

这个展览当然不只是要告诉我们“游戏让人分裂”,同时也通过这些艺术家的作品,向我们提供一种面对商业游戏的态度与方式,以及通过游戏让人变得更加圆满充实的可能——将作为有限游戏的商业游戏转变成无限游戏中的一部分,将其转化为建构自我与他人与现实世界联结的媒介与手段,让我们超越具体的游戏规则,真正拥有掌控游戏的主动权,进而将游戏变成一种实在的身体经验与生活实践。

图片致谢明当代美术馆及艺术家