来源:目刻时光

利昂·格鲁伯,现年62岁(1984年),出生于美国芝加哥,后来移居巴黎、1964年曾在纽约居住。此外,他的整个画家生涯在某种意义上讲就是对纽约美学和艺术界的政治见解的一种反映。从1964年到越战结束,他一直活跃于艺术家与作家反抗联盟。1969年他成为艺术工作者联合会的一员,1970年他参加了纽约的艺术罢工。今天,他在艺术家号召反对干涉中美洲事务指导委会工作。

长期以来作为一个持异议者,他的艺术日益显得能够“切中要害”。此外,尽管他蔑视“为艺术而艺术”,但他是那些设法保持某些现代主义策略可行性,并取得重大成就的极少数艺术家中的一分子。在这次访谈中,格鲁伯界定了“政治”的概念,区分了他早期工作与近期工作的不同,他把自己定位为站在对立面的当代艺术家。

1984年9月格鲁伯在纽约新博物馆举办了一次个人回顾展。这次访谈室1984年2月在艺术家工作室中进行的。访谈最初发表在《艺术杂志》1984年4月号上。

本文系珍妮·西格尔(Jeanne Siegel)对利昂·格鲁伯(Leon Golub)的访谈(方华译,常宁生校译)选自《国际当代艺术家访谈录》,文章配图皆来源于网络。

利昂·格鲁伯

珍妮·西格尔:你认为反映政治的艺术在今天比20世纪60年代更有影响力吗?

利昂·格鲁伯:绝对有影响力、政治的或有寓意的表现到处都有。你不能仅仅讨好这个体制,接受某种体制,你就要表现一些关于压力的题材。这无法通过抽象的模式来完成,抽象的创新被直接吸收在艺术的逻辑中,如果一个人提出了一种新的结构的可能性,并且做了一些怪异的建筑,环他并没有超越艺术世界。为了形式和一些被认同的准则艺术家改变了他的计划,但这并不使任何人感到不安;作品是受欢迎的。

讽刺、神秘、粗俗的那种街头水准的东西——例如,超现实主义者的作品——比我们所说的立体主义的作品具有更多的嘲讽、伪装和自我表现能力,这些作品表现出了急切、浮躁的特点:因而不能使他们成为更好的艺术家、但却给我们提供了如何去接受或转变对于正在发生的事情的态度的各种可能性。

珍妮·西格尔:那么,对你来说,政治艺术产生的效果是在你的陈述引起了观众的直接的反应时发生的,换句话说、如果不能产生直接的联系你就不认为它是政治艺术,例如,卢西奥·普茨把自己的作品看作是具有政治性的,但他的政治观点是通过他的作品表现出来的,面这种方式又存在于多样化的风格中。

利昂·格鲁伯:他的政治性是怎样的呢?

珍妮·西格尔:普茨拒绝风格的动机是对于他所看到的,他听居住的社会所处的两难的境地,及他个人的解决办法,他看到自己被挤在两个官僚机构之间——一是看媒体和公众操纵在谁的手里,另个就是教条的煽动。一种是为作品的市场利益而建立的艺术审查制度,另一种则以特殊的政治目标为名义对创造横加限制,因而,他的工作方法就是要避免被两种具有目标导向的官僚机构所左右的方式。

展览现场图(2018):

利昂·格鲁伯:我不同意他的观点。我并没有看到这种多样的风格在保护他免受两种官僚机构的威胁方面所起的作用。

珍妮·西格尔:或许可以与构成主义艺术家的地位相提并论,他们是抽象艺术家,但是被认为具有一种假定了的政治姿态。

利昂·格鲁伯:但他在改变社会方面做了各种尝试,如果一个艺术家用几种风格表现他的作品,那就无法完成他的社会批评、我想你已懂得艺术家希望提高作为一个艺术家地位的策略,那么好吧:我并不是独自享有这种“政治的”使用权,但我想有确切的理由用多种方式获取被称作政治的东西、那是艺术界灵活的“政治”在艺术界之外它不可能承载任何的政治涵义,即使在艺术界内部,这种折中的处理也是值得怀疑的。每个艺术家都在与生存的“政治”展开进一步的战斗、但是,如果成为政治的想法变得相对流行起来时,那么无论他们在做什么,每个人都可以说他是具有政治性的,因为这是一个如此有活力的词。因此,这个概念最终将彻底贬值。在“真实”世界(原文如此)的范围内。那些具有政治性的艺术则完全不同,它们反映政治或是对其作出抵抗和反击。

珍妮·西格尔:罗伯特·平卡斯·威滕在《艺术杂志》1983生9月号上发表文章,对你的绘画提出了类似的问题,只有当作品通过资产阶级来表现资本主义艺术世界时,它们才能具有意义。

利昂·格鲁伯:当然。我并没打算超越艺术界,正像它在此时此地那样,我是在艺术界中进行操作的、如果在艺术界之外它是受压制的,我就建议将我的作品放在艺术界之外的领域、作品是对正发生的事情的一种特殊的报道。

珍妮·西格尔:还有谁是以激烈的方式做政治艺术的?

利昂·格鲁伯:周围有大量的艺术家,如“PADD”和“材科小组”这样的群体,谁开辟了广阔的空间,走向街头,就可以说是走向公众。加利福尼亚的女艺术家们做了类似的这种事;也有大量的表演艺术是政治艺术。

珍妮·西格尔:涂鸦艺术家的作品是政治艺术吗?

展览现场图(2017):

利昂·格鲁伯:政治艺术是在压制之外的,是一种自我的声明。通过画地铁车厢,他们声称自己发现公众的存在,一种权利欲。如果他们开始涂鸦不是为了美术馆,而且是非常的抽象,他或许是美的或不美的艺术而不是政治艺术。只要他们的作品代表若某些宣言,那它就是政治的艺术,因为这是对直接反对他们的反抗战役,无论是作为个体还是由他们所开创的领域,只要他们的作品抨击公共领域,并且具有明确的目标。

珍妮·西格尔:青年艺术家在总体上情况是怎样的呢?

利昂·格鲁伯:一般而言,现在的青年艺术家很少依赖于他们的先辈(即便是),他们也很少对艺术世界传统上所定义的范畴和限制所感兴趣。他们对那些被称作生命体验的东西更感兴趣,无论是政治的,性的,还是任何事物,都是对环境的相对直接的摹本。这些新形象并不是新表现主义或其他的任何东西,关于艺术界如何呈现或创造这点上他们是反权威的,这种作品出现在时代广场展上表现了城市生活,或者,像费克纳在南布朗克斯的巨大符号的作品,那是他们立场的反映,并且是他们可能进入艺术圈时对作品被占有和剽窃的反抗。

例如,我断言我的作品是不能够完全被艺术界剽窃的,作品的本质是不能够被占有的。我强调作品要超越它所处的环境。我试图使我的作品让人感到难受。

两种方式我都要,我要作品被人知道,能够卖掉并靠它维持生计。但是,同时我又要作品令人无法忍受,防止被据为己有。现在,罗伯特·平卡斯·威滕说我不配拥有这样的地位,但又说或许我真正配得上拥有这样的地位,好吧,我试图反驳。谁能说在某种程度上一个人是适宜的呢?有些艺术家至今仍然是不适宜的。

珍妮·西格尔:谁?

利昂·格鲁伯:卡拉瓦乔,他的作品依然是丑陋的。他作品中的一些形象迫使你向后退,就像你已被打倒了一段时间我想说他并不完全被公众接受,因为他说出了我们不愿承认的存在着的本质,恰好对此我很清楚,自从我是一个被青年艺术家看作是一位值得尊敬的老艺术家后,我并不想徒有虚名,换句话说、我并不是新表现主义或新意象绘画的开创人,在这件事情上我并没做什么傻事。那些艺术家不是我的孩子——他们从来就不知道我的存在。有几个或许在一些或其他方面知道我,但并不知道我最具决定性的方面,因而,我对他们的感激超过了他们对我的感激。

珍妮·西格尔:我并不清楚许多被归为新表现主义的年轻的美国艺术家应该属于哪一派。

展览现场图(2015):

利昂·格鲁伯:是的,还有大量的年轻艺术家在运用媒体——摄影是来自现实的第二手摹本,源自照片的绘画则是第三摹本,这就意味着艺术家要用一种形式来呈现真实、因为每一次呈现都要相应地减少其真实性,因而最后的结果很可能就是真实的一个投影或痕迹。如此呈现出的文化和媒体的影响是“抽象的”。我有一种不同的展现方式,是处于媒体另一边的具有侵犯性的一种方式。媒体形象是“真实”和所发生的事情的苍白的反映,我则追求那些由事件所产生的明确而显著的影响。对于正在发生的事情,媒体采取的是一种急迫的退缩的态度;作为反映粗俗而令人不安的公共事件的历史画,给人直接的视觉效果就是事件突然停止,从而产生一种不平衡的冲击力。在最近的艺术中这种事件的震撼力与相对被动的媒体变化形成了鲜明的对照。

然而在作品中有我的信心。从这些作品中,你看到的不仅是我的信心,而且在整体上还表现了一种美国人的信心。这种信心就是我们所拥有的资源,我们坚强,我们能够把握它,我们是最优秀的。我们的意图是好的,但我们要么逃开,要么就将你打倒。事情就是这样。在当下的艺术中与相对被动对的媒体变化形成了对照。

珍妮·西格尔:你将自己同那些使用摄影照片的艺术家区分开来。然而,你也在摄影照片。

利昂·格鲁伯:使用大量的照片。一个形象可能来自10到15张照片。例如,一个质问者或许源自一个钓鱼者的姿态。我并没有质问者的照片。我设计的姿态来自那些无伤大雅的动作、尽管我使用了一些不是那么纯洁的照片,如有来自受虐的性变态者出版物。但大量的照片对手头的主题毫无用处。我反映了信息丰富这样一个事实。我试图想获得那些具有真实、坦率、相对客观的那些画,但是这件零散的信息比较特殊,分散在照片中。这与我刚才说的“事件的震撼”相联系就应该能够被理解、历史并不是倒退的,但目前所发生的事确实摆在了我们面前、通常绘画作品是由照片信息的许多片段集合而成的,但我也重新创造了特殊事件。例如,创作于1983年的《暴乱Ι》,就是以来自泰国的1976年的照片为基础的,右翼的学生杀害了左翼的学生、这些14-15岁露齿而笑的泰国暴徒变成了20岁的西方人的类型,但他们也在从事着类似的邪恶行为。同样是1983年创作的《白人小组》(萨尔瓦多)是来自一张萨尔瓦多的照片、一个当地的死亡小组的成员轻蔑地看着被抓压在车厢里的牺牲者。照片详细精确地反映了现场的情形——事件本身所具有的公共性质,它被拉进我们的生活中,我们对这事实的认同,我们对自己“在场”的震惊、对自己是隐含的同谋产生的恐惧——这些都是与信心和警方的不安意识相背离的。

利昂·格鲁伯作品:

Reclining Youth, 2003/1959 Jacquard tapestry 82 x 169 in

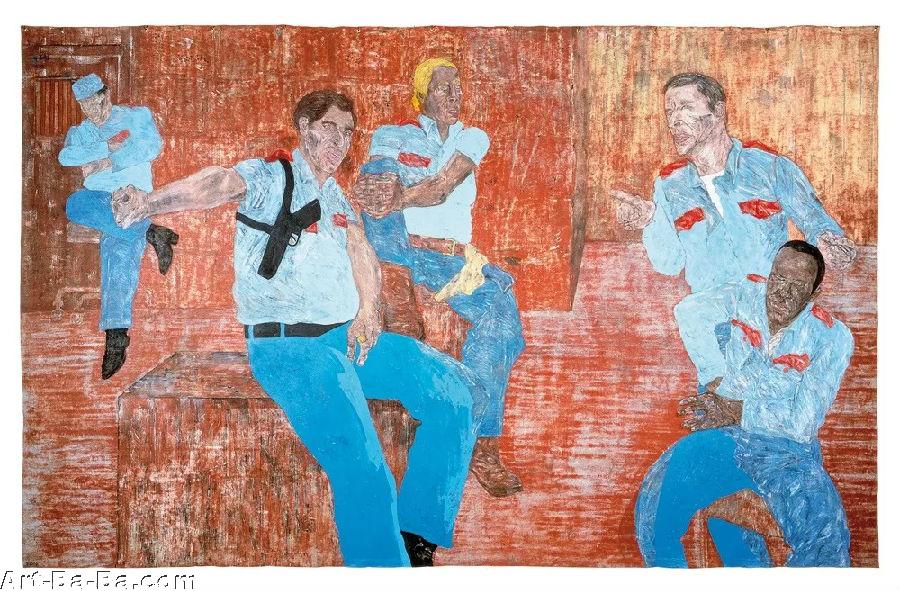

The Go-ahead 1986 Acrylic on canvas 304.8 x 487.7 cm 120 x 192"

Mercenaries V 1984 Acrylic on linen 305 x 437 cm 120 x 172"

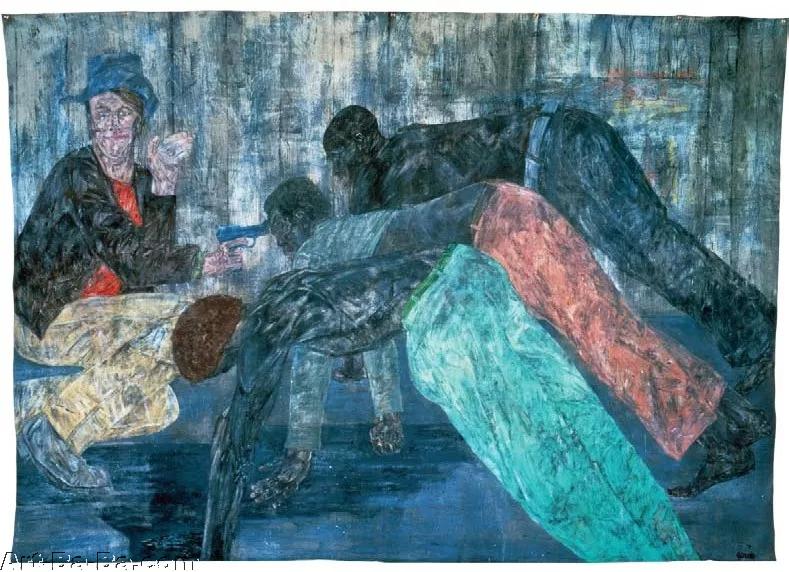

White Squad (El Salvador) IV 1983 Acrylic on canvas 305 x 386 cm 120 x 152"

《暴乱Ⅱ》(1984年)是以一个伸出手指做不雅观动作的家伙的照片为基础!我认为这三个形象是那些走向街头反对阿连德总统,狂热愤怒而又愚昧无知并且具有敌意的人的典型。

珍妮·西格尔:这给了你的作品一种时代感,而这种时代感又使这些作品区别于你早期的作品。

利昂·格鲁伯:20世纪60年代的《巨神之战》相对普通一些,一种无休止的斗争、人物看起来或多或少都有些相同。当时我使用摔跤或踢足球的照片,但主要的素材来自晚期希腊或罗马的雕塑。照片给了我关于人物位置的信息,但被当作图解来使用、今天的照片提供了直接的前后关系,并且是精确描绘外貌的简洁的方式,而且看起来有种紧张的对质的关系。

珍妮·西格尔:你在政治肖像中是如何利用照片的?

利昂·格鲁伯:我从1976年到1979年画政治人物肖像,试图获得勃列日涅夫、毛泽东、杜勒斯的比较特殊的面貌,温和的皮肤和外貌,但又那么奇怪的是这些人手里拥有如此巨大的权利。从照片捕捉;到的他们的媒体形象来看他们,他们有着特殊的容貌,松弛的皮肤,以及捕捉到的他们的苦涩与微笑的表情,这给了我利用人们之间这种相互影响的权利,这种人们之间相互注视或避免注视的方式,自从1979年用了大尺寸的画幅后就达到了描绘那种相互注视的情景的高峰,并且是一种有意味的注视。

珍妮·西格尔:《胡闹Ⅱ》和《白人小组》是什么意识——那些主题对你意味着什么?

利昂·格鲁伯:“白人小组”是死亡小组的另一个名称。他们把人劫走并使人失踪。所有这一切并不新鲜,只不过是通过暴力给权利机器加油。圣徒彼得被头朝下钉在十字架上就像在智利或阿根廷发生的事情一样,区别在于圣徒彼得的死有种先验意味,而阿根廷的事件却被记录了下来,今天我们也报道这个事实,已没有先验的意味,但事情并没有什么太大的改变。

现场通常是粗俗、嘈杂、暴力的。然而,我常常表现个体的休闲和开玩笑的状态,直到有一次他们中的一对相互之间发生了摩擦就不再呈现玩笑的状态了,或者表现他们在玩,在“胡闹”,一些女孩在与一些男孩鬼混,一个家伙拍了一个女孩的屁股,而她则抓住他的胯部在他们伙伴的照相机前炫耀。他们或许有些粗俗和自大,但他们与任何人并没有什么不同。

珍妮·西格尔:但是你除了对人物的描绘的区别之外,作品还相当清楚地显示出你还在用现代人的观念,这种在场的观念不仅表现在你的画所使用的大尺寸上,还表现在你的前沿性上。这不是与你早期的作品相同吗?

利昂·格鲁伯作品:

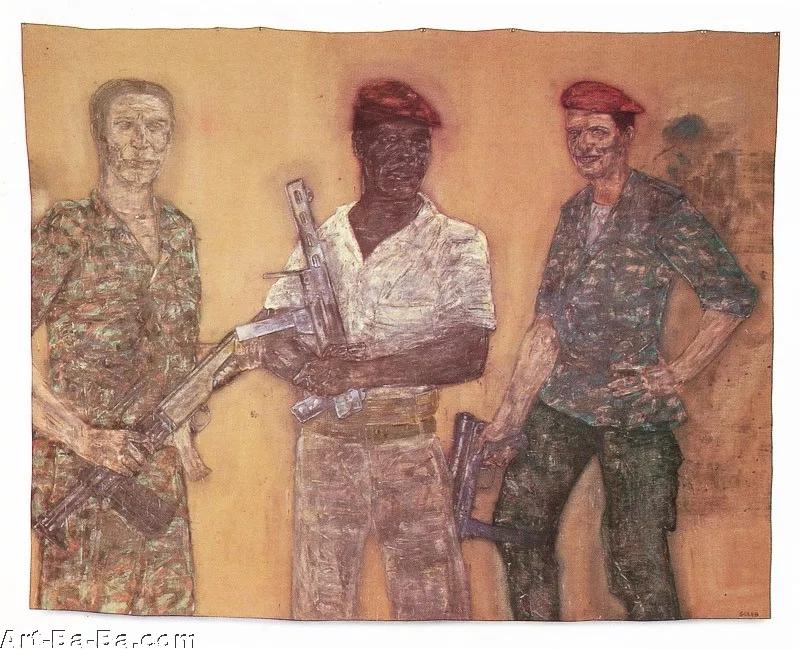

Mercenaries IV 1980 Acrylic on canvas 305 x 584 cm

Interrogation I 1981 Acrylic on canvas

Mercenaries I 1979 Acrylic on canvas 305 x 416.6 cm

Mercenaries II 1979 Acrylic on canvas 305 x 366 cm

利昂·格鲁伯:现代世界是个超前的世界,这个世界离我们并不遥远。它就在手边,随手可获,至少看起来是这样。事实上我们组织这个社会和组织我们生活的这种企图,至在不断地被权力分配的问题所阻挠,也可能被现代世界的复杂本质所阻挠。但这个世界仍然是超前的,日益到了信息爆炸的程度,信息爆炸带来多重效果,我们一种奇怪的,抽象的,但是直接的方式置身其中。如果事件发生在一个真正封闭的社会,许多信息就不能被获取,作为一个完全开放的社会就没有这类事情!或许我们开放的规模有85%,(一个65%开放的社会)这个水平在文明史上或许是一个很好的百分比了。随时随地我们都可以获得大量素材。

一件与当代艺术有关的事情可以说就是当代艺术以抗拒闻名。抗拒并不仅仅是表现在抽象艺术的某个阶段的一些事情。同样也对心理信息上的反抗。我们故意表现出随机性或相反地浓缩这个信息。我要获得浓缩在画布这个舞台里大量的信息。舞台在这种意义上来说是与现实相符的、或者说画布就是一个潜在的公共空间、超越了画布本身所承载的具有非真实的、独立的美学空间。这就意味着它是一个具有独立性的空间、并且具有着独立的意图、不是浓缩而是向外释放信息,这个静止的物体可以视为是具有爆炸性的、使其保持静止状态的力量与其内含的爆炸性意图产生抗争,我坚持跟随的是那些来自画布外的、最初是无法忍受的形象,我试图获得一个观众,这个有窥视癖的观众、也就是我自己,把他推进画布、恰好伴随事件的发展,形象离开画布走进房间,一个片刻间破裂而停止(刚开始)的行为,相互间产生紧张的对峙关系、凝固的微笑,羞涩的一瞥、滑动的过程,以及场景中“演员"之间暗示和失误的分界线。

我们再一次被警醒并且又被拖入这些事件,我们如何认识这一事件正在发生,不断靠近的媒体不时地加以关注和重视(即使当人们只是部分地关注时也没有任何事件能坚持下去,这些事件完全失去了他们的价值)。

媒体的轰炸使我们更紧张、但也额外地给了我们处理事件的可能性,我们对事件的理解通过媒体技术得到进一步延伸;我们感觉到信息爆炸进一步加快、因为我们已承认了其所具有的同时性。

由于我们勉强的注意,事件再次流行起来。媒体非常偶然地在不断加强了我们对宁愿忽略或压抑的事情的意识。在何种程上通过我们的共谋,我们的窥视癖式的震惊,我们被邀请加入绘画作品的反映,我们完成了有关(例如,一个质疑或暴乱的)作品。“演员”在这场绘画的戏剧中提供的哪种东西时受欢迎的,那也就是在一定程度深我们把在场接受为是“自然的”,即权力是如何被使用,并且是如何被合理化的?

利昂·格鲁伯作品:

The Nancy Spero and Leon Golub Foundation for the Arts/Licensed by VAGA, New York, NY

Leon Golub: Tete De Cheval II, 1963

The Nancy Spero and Leon Golub Foundation for the Arts/Licensed by VAGA, New York, NY

Leon Golub: Gigantomachy II, 1966; click to enlarge

The Nancy Spero and Leon Golub Foundation of the Arts/Licensed by VAGA, New York, NY

Leon Golub: Torso III, 1960

The Nancy Spero and Leon Golub Foundation for the Arts/Licensed by VAGA, New York, NY

Leon Golub: Mr. Amok, 1994

珍妮·西格尔:在对这一问题你是如何表现出你早期的作品与你近期的作品的不同的?

利昂·格鲁伯:20世纪60年代期间,我画了10英尺高、18到24英尺长的画,画中人物处于冲突状态,概括性的,但是暴力的。作品表现了非特定环境中的力量冲突。当艺术界面临着正在发生的事件时,他们不知道该如何接受这些作品。或许现在已经衰落了,但曾经有一种阶梯艺术理论:一个阶梯可能是抽象艺术的;那么下一个阶梯就会是波普艺术,硬边绘画,或极少雕塑。如果艺术被视作一个接一个的发展,除非你在那条直线的轨迹上,否则你就不存在。他们对我作品总是不情愿接受,但烦恼并没有得到解决,因为害怕这些作品是如此的怪异,以至于放在艺术界的任何位置都不合适。20世纪60年代我得到这样一个评价:“作品看起来令人留下了深刻的印象,但我们却不知道如何给它定位。”

珍妮·西格尔:今天呢?

利昂·格鲁伯:今天我的作品能够与正在艺术界非常流行的观念相联系,与真实的实践和“真实”的世界中的背景相联系,艺术圈之外的观察者发现作品开始紧密联系着他们的世界。这种联系对我而言是极为重要的,例如,作品复制在诗歌或批评出版物上,或是出现在大赦国际的《火柴盒》杂志中。当《阁楼》杂志要复制我的作品《质问Ι》作为一篇关于危地马拉恐怖活动文章的插图时,这种联系就发生了。

利昂·格鲁伯作品:

The Nancy Spero and Leon Golub Foundation for the Arts/Licensed by VAGA, New York, NY

Leon Golub: Winged Sphinx I, 1972

The Nancy Spero and Leon Golub Foundation for the Arts/Licensed by VAGA, New York, NY

Leon Golub: Two Black Women and a White Man, 1986

The Nancy Spero and Leon Golub Foundation of the Arts/Licensed by VAGA, New York, NY

Leon Golub: Horsing Around IV, 1983

The Nancy Spero and Leon Golub Foundation for the Arts/Licensed by VAGA, New York, N

Leon Golub: Interrogation, 1992

Leon Golub: White Squad VIII, 1985

Leon Golub, 'Prometheus', 1997. Photo: AC Cooper LTD

Leon Golub, 'Mercenaries II (section I)', 1975. Photo: Andrew Smart, AC Cooper LTD

珍妮·西格尔:你允许了吗?

利昂·格鲁伯:当然,《质问Ι》已被500万人看过,绝大部分人都在看画面上人物的跨部,,但也有相当一部分人对形象本身有所反映,并且联系到其他行为的根源,如《质问》系列中的性的意味。受虐——性变态者在绝大部分人的兴趣之外。什么是它的普遍意义呢”这种不正当的愉悦呈现出另外的涵义,即考虑人们应该如何对待像萨尔瓦多或危地马拉,或者是地图上任何一处这样的地方。那么作品呈现出来的就不再是幻想,而是那些有关策略,尤其是控制策略的,审慎的政策,与统治精英一系列的联系,并且还有我们的政府是如何允许他的“朋友”摆脱世界各地的折磨。或许我们的国务院没有人会为牺牲者哀悼,但他们确实为这种训练和装备提供了对美国来说是微不足道的资金。“我对此感到遗憾,我们并不能够做什么。”色情书店的隐蔽水平并不重要,随时代的发展进入了人口控制阶段才是至关重要的。

珍妮·西格尔:听起来好像你认为今天的政治艺术可能已经具有了某些真正的力量。

利昂·格鲁伯:每个人都知道艺术家不能改变社会,但他想要来表达这种观念却是太容易的事了。艺术家是信息进程的一部分:如果艺术家仅仅画立方体,那么这个世界所知道的也就是立方体,如果艺术家画了其他的主题,包括《质问者》,那就开始进入了关于艺术的本质和环境的有差异的对话。它或许不能改变这个世界,但艺术所处的环境和对艺术的操作却转变了。艺术以无法预料的方式成为所体验的这种环境的一部分。如果雅克·路易·大卫不存在了,我们对那个时代可能拥有的观念就会极为不同,视觉的历史在提供对正在发生的事情所做的记录方面是极为重要的——意图的水准,信心的标准,侵犯和控制的标准。艺术界正像我们所知道的那样,新题材的出现开始推倒了那些保护领地的栅栏。

本文系珍妮·西格尔(Jeanne Siegel)对利昂·格鲁伯(Leon Golub)的访谈(方华译,常宁生校译)选自《国际当代艺术家访谈录》,文章配图杰来源于网络。

本文来源:艺术国际

原文链接:http://review.artintern.net/html.php?id=67725&page=0