来源:好奇心日报

正如汉娜·阿伦特所言,世界上存在一个导致不同个体陷入各种极端思想的共同原因。

Nabeelah Jaffer 是 AEON 网站的前任副主编,目前她正在牛津大学攻读博士学位。她曾在《新政治家》杂志(The New Statesman)、《卫报》、《金融时报周末版》和《泰晤士报文学副刊》(The Times Literary Supplement)等媒体发表过文章。

几年前,我发现我的朋友汤姆是个白人至上主义者。这让我陷入一种奇怪的境地:我是一个穆斯林,也是外来移民的后裔。同时,我还是汤姆畏惧和仇恨的所谓入侵群体的一员。他在社交媒体上号上大肆宣扬自己的观点,处处流露出极右翼势力感到自己权利受到侵害后愤愤不平的恼怒情绪。他在一个帖子中警告称:“穆斯林入侵者,不要用你们肮脏的双手靠近我们的女人。”在另外一个题为“这就是‘多元化’之后的白种人”帖子中,他搭配了一张由许多黑人面孔拼接而成的图片。在他看来,所有一切绝望愤怒情绪的根源都在于“自由主义左翼分子试图干涉人们的言论自由”。

汤姆从未和我说过他的这些理念。相反,他本人一直非常温暖而友善。他只在网络上疯狂发泄情绪,传播自己的极端思想。不过,他看起来似乎是个永远不可能在极端思想的指引下做出任何暴力之举的人。曾几何时,人们也是用评价汤姆的这些话评价托马斯·梅尔(Thomas Mair)的。52 岁的梅尔来自英格兰北部的小镇伯斯托尔(Birstall),平时经常帮助上了年纪的邻居打理花园。2016 年,他当街枪杀支持外来移民的女议员乔·考克斯(Jo Cox)。案发现场,疯狂开枪的梅尔大喊:“这是为了英国!”事后,人们发现他是在白人至上主义思想的启发指导下犯下如此极端的暴行。

美国黑人作家詹姆斯·鲍德温(James Baldwin)曾经一针见血地指出,思想是危险的。思想迫使人们正视理想与现实世界之间的巨大差距,进而刺激人们付诸行动。思想能给社会带来改变,有些改变是好的,有些改变则是坏的——很多情况下,好的改变和坏的改变会同时出现。但是,人们往往认为试图创造改变的举动是危险的:新的行为方式是对人类行为陈旧界限的破坏和侵蚀。在树立新的行为标准过程中(整个过程充斥着危险的气息),从前被视为过分的举动如今可能已经变成人们眼中必要且正常的行为。

但是,要想理解人们为什么会走上极端主义道路,仅仅将眼光投向意识形态领域是不够的。仅凭思想本身的力量并不足以导致梅尔在案发当天早上携带短管霰弹枪和七英寸的长刀走出家门。考克斯议员去世后的几周时间里,人们在社交网络上详细回顾了梅尔此前与世无争的单纯生活细节。但是,大家分享的信息不过是再三印证一位在梅尔家附近经营开设冥想中心女店主的话:“他似乎是一个非常孤独的人,渴望和人交流。”据悉,枪杀考克斯议员的前一天晚上,梅尔还造访了这家冥想中心。

值得一提的是,我的朋友汤姆也很少能在日常生活中感受到快乐和满足。他不喜欢自己的工作,也从未谈过恋爱。他生活在牛津市内文化极其多元的地区,但却没有交到几个朋友。一位与我和汤姆都是朋友的人曾经表示,汤姆似乎在精神上受过伤。与梅尔一样,汤姆的人生也散发着一股苦涩刺骨的孤独气息。

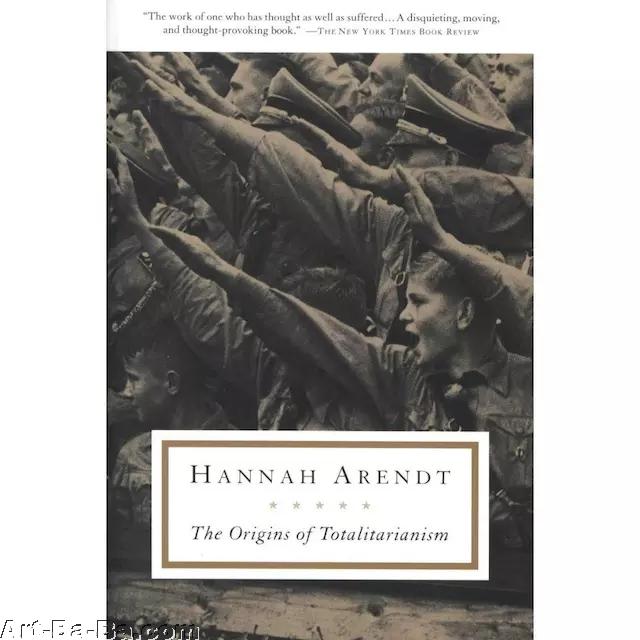

“孤独是恐怖的共同基础。”汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)在《极权主义的起源》(The Origins of Totalitarianism)中写下这句话时,她所指的恐怖是极权主义政府所带来的恐怖。然而,孤独其实还是很多其他类型恐怖的共同基础——孤独能够引发悄悄降临在完全普通的个体身上的精神恐怖,将世间万物笼罩在急迫的恐惧和不确定性的迷雾之中。

阿伦特笔下的“孤独”并不仅仅是指独处的寂寞。如她所言,独处时的你可以向自己寻求安慰。思想处于独处的寂寞状态时,我们便开始自己与自己对话。我们分饰两角,使得两种声音在内心展开交流。正是这种自我对话使我们能够获得独立而具有创造性的思想——学会权衡内心两种声音激烈交锋的必要性。每一次开展自我对话,我们都要努力在道德两难境地中艰难前行。每次遇到利益冲突,每次感受人与人之间的差异,我们都会进行自我对话。在阿伦特看来,真正的思想应该使我们具备站在他人角度思考问题的能力。因此,真正的孤独恰恰相反。它让人们内心的自我对话戛然而止,进而使得“人们丧失自我”——更确切地说,是丧失对自己能够充当自己思想伙伴的信任。真正的孤独意味着人们身上不再体现人类的共性和由此产生的道德良知。此时,你便会像是在由不安全感和迷茫感组成的海洋中随波逐流,丝毫不知应该如何控制内心风暴的走向。

阿道夫·艾希曼(Adolf Eichmann)是纳粹德国党卫军的高级军官。他最开始参与犹太人的自愿迁出工作,后来又负责强制驱逐犹太人出境,最后成为犹太人大屠杀的主要领导者。阿伦特认为,艾希曼展现出的只有无尽的孤独。他“几乎没有能力站在他人的角度看待任何事物和问题”——换句话说,艾希曼无法跳出自己的纳粹世界观来感受世间万物。在以色列关押期间,一位犹太警察曾经询问过他的过去。他习惯性地用自怨自艾的方式开始解释自己为什么自己从前没有在党卫军中爬到高位:“不管我准备和计划做什么,事情都会出纰漏…不管我渴望什么,打算做什么,命运都能以某种方式阻挠我取得成功。”阿伦特冷冰冰地指出,艾希曼并没有想到,审问他的警察不可能像他自己一样看待在党卫军内迅速提升地位这件事。

阿伦特提出,孤独使得艾希曼和无数其他人——这些人本可能是和蔼可亲的典范人物,对下属和晚辈友善宽容(据说艾希曼曾经就是如此)——转投极权主义思想和魅力超凡铁腕强人的怀抱。极权主义思想的目的就是吸引一切在内心道德对话过程中体现出纠结挣扎的人。而在阿伦特眼中,一个人内心的道德对话才是思想的最高形式。

《极权主义的起源》

极权主义思想为人们提供了一种“全面的解释”——仅仅一种思想就足以解释世界万物。一旦接受非黑即白的极端世界观,人们便会觉得独立的思想无足轻重。艾希曼一直是一个害怕“没有人领导和过艰难个人生活”的“社团活动活跃分子”(joiner)。成为“理想主义者”(理解成“空想家”也许更为合适)能够缓和他心中的恐惧。毕竟,如果你能接受认为阶级斗争、种族竞争和文明冲突都是绝对专制的思想理念,作为阶级、种族和文明一份子的你就能在不经历双向思考的前提下收获生活的意义和亲密关系。所谓的双向思考,就是要求人们权衡竞争的必要性,学会对一系列的人产生同理心。阿伦特提出,邪恶的大屠杀“最终方案”(Final Solution)正是由艾希曼这样的“社团活动活跃分子”制定出来的。无论是指出他们的逻辑存在问题,还是点明历史事实不支持他们的观点,与他们争论都毫无意义。思维逻辑和历史事实并不是他们最初接受极端思想的真正原因。

“接受”绝对而专制的思想是一个不断筛选的过程。一旦开始只用一种视角看待世界,人们便开始走上接受极端思想的道路。在学校与老师产生摩擦、难以找到工作、周边环境的文化多元性越来越强、漫不经心的种族歧视……这些似乎都开始变成一个简单问题的不同表现方面。同时,简单的问题也会给我们奉上一种充满诱惑力的简单而激进的解决方案。如果我们面对的一切问题只是西方世界与穆斯林世界之间不可避免文明冲突大环境下所表现出来的简单体现,那么个体要做的事情就只是选边站队这么简单。在我看来,汤姆与艾希曼一样:他们都找到了自己信奉的思想,也选出了自己支持的队伍。

当然,世界上像汤姆的人还有很多。和他聊天时,我不禁想起自己采访过的许多对 ISIS、基地组织和其他暴力恐怖组织表达同情和支持的青年男女。与艾希曼一样,他们中的很多人也是社团活动活跃分子,被极端思想兜售的非此即彼解决方案和非黑即白世界观所吸引。在我认识的伊斯兰圣战主义者支持者中,没有一个人是生来就邪恶的。但是,他们全部都用圣战主义者那套宣扬了不知道多少年的世界观看待世界——换言之,他们很难做到从正反两个方面多角度思考问题。圣战主义者的宣传攻势中,处处充斥着避开不确定性和同情共鸣的主题。ISIS 发行的英语杂志反复批判“灰色地带”(grayzone)——他们用这个词形容所有处于自身意识形态与异教徒意识形态之间中间地带的事物。人们总喜欢“灰色地带”表示在移民问题上的妥协让步空间:两种文化之间的妥协,两种价值观之间的妥协,两种生活方式之间的妥协。不止一个 ISIS 支持者曾对我说,西方世界穆斯林的问题在于“他们居住在灰色地带中,迷茫,迟疑,对自己的宗教信仰感到羞愧”。

一个人缺乏从正反两个角度看待问题的思维方式,但并不意味着他是愚蠢的。汤姆是一个接受过培训学习的工程师,我采访过的很多同情圣战主义者的人也接受过更高等级别的教育。但他们都很轻率,因为他们为了全身心投入自己所选择运动而忽视了自身独立思考的能力。与汤姆一样,很多支持圣战主义者的人从未做出过暴力举动。但是他们也和汤姆一样,冥顽不化地坚守在他们看来能够解释所有事物的单一思想形态。这些人始终坚信,西方世界和穆斯林世界是两个界限清晰的敌对阵营,彼此之间正在展开一场无人能挡的战争。他们只不过是选择站在穆斯林世界的阵营中罢了。

如果孤独是恐怖的共同基础,那么我们讨论分析极端主义的方式——尤其是圣战主义者存在多样性这个问题——就存在根本性的错误。我们经常将极端主义视为外在威胁:外来文明的入侵和传播。

阿伦特表示,某些形式的独处让人们容易遭受孤独和恐怖的侵害。她特别关注一个结构问题:现代性的“无根和多余”(uprootedness and superfluousness)。近代政治机构和社会传统的崩溃造就了人们“找不到自己在世界上的位置,无法得到他人认可和担保”的社会形态。更为关键的是,人们在这样的社会中找不到归属感。社会是我们反思审视自我的一面镜子。找到自己在社会中的位置——也就是找到“愿意信任别人且值得我们信任的平等者,并与之成为伙伴”——能帮助我们了解自己的身份,认识自我,相信自己内心的想法。如果遭到社会的排斥,我们便容易遭到阿伦特笔下提到的各种恐惧和不安所带来的侵害。虽然阿伦特在撰写《极权主义的起源》时研究的是资产阶级的异化问题,但她实际上也恰好精准地描述出如今西方社会中另一种找不到归属感的人生体验。着眼当下,有这种感受的人实在太多。

去年,我在英国采访了一位当时正被检方以传播恐怖材料罪而起诉的犯罪嫌疑人。采访过程中,他一而再再而三地诉苦抱怨,而这些抱怨反映的正是导致他对暴力极端主义材料感兴趣的根本原因。

他说:“在这个世界上,我找不到一个属于自己的地方。我们没有归属感。”他承认 ISIS 的行为有些太过分,但他又表示:“但是 ISIS 的理念是建立一个属于我们自己的地方,一个让我们有归属感的地方。我们要的东西就是这个,就是这么简单。”说到这里,他面带红光,嘴角也流露出轻松的笑容。

归属感——更准确地说是归属感的缺失——是所有极端主义者身上共有的标签。阿卜杜拉希·优素福(Abdullahi Yusuf)就是很好的例子。这位在索马里出生的 17 岁少年来自明尼苏达州,2014 年曾试图投奔 ISIS,但是在边境被有关部门拦下。与很多年轻的极端主义者一样,优素福此前也很好地融入了西方社会。他有一口地道的美国口音,喜欢看 NBC 篮球频道,是明尼苏达海盗队的忠实球迷。但是,完美融入社会和依然找不到归属感是可以同时发生的两件事。优素福曾在一年之内三次转学,其中一次是因为学校在没有任何征兆和提醒的情况下突然关闭。2017 年,他在接受《纽约杂志》(New York magazine)采访时说自己“不认识任何成功的人”。或许更重要的是,他感觉自己好像没有办法一方面坚持自己的索马里人和穆斯林信徒身份,一方面又在美国社会找到一席之地。庭审过程中,优素福提到他看过宣传“穆斯林不应该生活在西方,回到伊斯兰国才是更好选择……伊斯兰国是更佳居住地”的视频。此时,优素福和他的朋友们已经准备好接受 ISIS 提供的极端思想了。

差异总会创造出摩擦和冲突。但是我们很少愿意承认,没有任何一个由差异引发的问题是单方面形成的。换句话说,必须要有两方才会有差异的存在。支持圣战主义的年轻人中,很少有人只是因为单纯不能融入社会而投向极端主义阵营。通常情况下,他们虽然已经融入社会——说着西方国家的语言、穿着西方文化的服装、接受西方的风俗传统——但却至少在一定程度上感觉自己并不属于西方世界。一位支持 ISIS 的年轻女孩说:“我记得一个异教徒和我说,让我从哪里来回哪里去。所以我就动身前往伊斯兰国。”一位来自美国但却试图加入 ISIS 的索马里裔美国人用带着平静而愤怒的语气不断告诫人们应该如何“来到这里并学会适应,适应……”

在这些事例中,我发现年轻人总是无法从正反两个方面思考问题。他们很难认识到,其实“灰色地带”并不是一个不适合居住的可怕环境。生活不仅仅是由文化差异组成的简单故事。如果孤独意味着无法用独立而富有同理心的思维看待世界,那这些年轻人的确是极其孤独的个体。

但是,我也好奇为什么在西方出生和长大的年轻人总是应该承担起做出妥协的重担。从本质属性来看,少数族裔不像多数族裔那样强大。因此,少数族裔更难做到在不丧失自我身份认同的前提下实现放弃让步。为什么年轻女孩需要在听到“从哪里来回哪里去”这样的歧视话语后学会如何处理敏感情绪?为什么年轻男孩感觉要想能在自己出生的西方国家拥有美好未来,就需要不再穿外国服装、摆脱父母留给自己的外国口音、避免暴露自己的外国宗教信仰?他们在西方世界找不到家的感觉,这难道不是多数族裔未能做到待他们如亲人的反映和体现?他们的孤独并不是无中生有——实际上,在西方国家的日常生活不断为他们心中的孤独提供着养料。

我们应该用何种方式正确对待这些孤独的极端主义者?如果阿伦特的观点正确无误,那么导致孤独的结构性原因就算得上根深蒂固——通常情况下,为数不多的人际交往活动远远不能彻底解决极端主义者的孤独问题。

汤姆曾对我承认:“有时候,我在网上的言论的确有些过火。”随后,他有温和地表示自己对我并没有意见。此时,他的言行表现出一种常见的双重标准差异:他对自己所害怕和侮辱的群体是一种态度,对该群体中自己认识和喜欢的个体又是另一种态度。这种双标情绪经常提现在这样开头的话语中:“我有些好朋友…”据说,有一个犹太情妇的艾希曼也和不少犹太人结下友谊,但却没有因此改变自己的意识形态。商人贝尔托德·施托斐尔(Berthold Storfer)是一名来自维也纳的犹太人。1940 年时他与艾希曼紧密合作,联手在纳粹政权的帮助下将犹太人驱赶到巴勒斯坦境内。此后不久,施托斐尔选择躲藏起来,但最终被抓住并押往奥斯维辛集中营。他恳请艾希曼救救自己,但前来视察的艾希曼表示自己无能为力——海因里希·希莱姆(Heinrich Himmler)定下的规矩不可动摇:没有一个犹太人能够离开集中营。艾希曼因为施托斐尔此前试图逃跑躲藏而斥责他,但却又为施托斐尔安排了相对较为轻松的体力劳动。艾希曼此后表示:“我们握了手,我在内心深处感到非常快乐。”不过阿伦特在书中写道,两人愉快会面的六周后,“施托斐尔就离开人世——显然他不是死在毒气室里,而是被枪毙了。”

认识我这件事不会对汤姆的意识形态造成任何影响,也不会改变他坚信所有移民(尤其是穆斯林移民)是目前这个时代最大敌人的想法。与他就事实进行讨论同样收效甚微。我们两人共同的朋友最终不能认同汤姆的极端观点时,他便渐渐开始向最为极端的对立思想深渊中滑去。他是个安静但固执的人,喜欢带着受伤的情绪退回到自己的世界中固步自封。当然,我们所有人偶尔都会因为确认偏误(confirmation bias)而犯错吃亏。所谓确认偏误,指的是人们遇到一个命题时会倾向于寻找支持这个命题的证据,进而忽视否定这个命题的证据。但是,汤姆并不是简单地倾向于某些事实这么简单——实际上,他似乎对其他反面证据根本不感兴趣。相反,他喜欢不断重复一些老生常淡的理念(阿伦特说艾希曼身上也存在这个问题)。他在一条帖子中写道:“宗教会一如既往地掌管一切,伊斯兰教法会渐渐成为权力来源,建立起伊斯兰国。”这已经超越了常见的移民怀疑论范畴,表现出的是一切坚定无神论者对宗教的厌恶情绪。由此我们可以看出,汤姆其实秉持着一种狭隘的世界观——只看过去,现在和未来。

汤姆的想法中存在一种可怕的逻辑一致性。如果你假定西方文化是一种单一整体(且异常开明)的世界观,接着就会得到结论:出身并信奉不完美文化的非白人移民是必须得到控制的威胁。如果你坚信伊斯兰教也是单一整体的世界观,而且无独有偶,它恰恰又处于高高在上西方文明世界观的对立面,接着就会得到结论:我们必须与伊斯兰教展开战争。如果你已经认为文明才是最重要的东西,那除此之外你还有别的需要吗?在 1953 年出版的《意识形态与恐怖》(Ideology and Terror)中,阿伦特提出严密的不证自明逻辑性是那些不能真正思考之人的主要能力:“即便在绝对孤独的情况下”,我们也不能否认二加二等于四的事实。一旦丧失帮助自己找到立足世界的亲密人际关系,这种逻辑推理便成了“人类可以坚守的唯一可靠‘真理’”。虽然导致这种局面的原因可能还有很多,但我们经常发现极大数量的暴力伊斯兰教极端主义者都有工程学、科学和数学领域的知识背景。毕竟,逻辑的成立不需要依赖任何人。只有一个前提至关重要,而且我们也必须使得全人类能够自由地信奉这个前提:遵循逻辑的内在规律。

在汤姆的世界观中,认识世界不需要借助事实。对他而言,事实无关紧要。与其他渴求“全面解释一切”的思想理念一样,汤姆的极端主义世界观也自诩“事前就知道所有可能发生经历”。在了解一切事物“真理”的全知全能思维武装下,信徒们如释重负,不再因为不安全感而焦虑迷茫。最终,他们形成了一种能够解释一切且前后逻辑一致的思维模式。极权主义思想将信徒们从现实中解脱出来:这种思想的价值体现在它能提供一种逻辑自洽的绝对世界观。正如阿伦特在《极权主义的起源》中所说:“和现实相比,极权主义世界观更能满足人类的需求。”于是体验变得无足轻重:我们不需要学习了解周围环境的新变化。在纳粹的鼓吹下,犹太人企图控制世界的阴谋论一度显得比现实情况还要真实。纳粹做得事情很简单,他们只是表现得“好像世界已经被犹太人掌控,因此需要一种对抗阴谋论的思想体系来保护自身”。如此一来,真理已经变得不如看上去像是真理的谎言一样地位尊崇。

阿伦特提出孤独是恐怖的共同基础时,她没想到由处于社会边缘地带群体所犯下的个人恐怖主义行为。当时,她所思考研究的是独裁主义思想和独裁政府的恐怖行为逐渐被在社会中占统治地位的主流群体所接纳。她表示独裁政府的理想拉拢对象不是极端主义者,而是那些因为太过不安而无法真正思考的孤立个体:对这些个体而言,真与假之间的界限渐渐模糊,参与社会运动的想法在内渐渐发芽。以前的汤姆并不信奉他如今所坚信不疑的意识形态。认识他很久的朋友告诉我说,虽然汤姆早年过得并不好,但他的确是在接近三十岁时才逐渐形成了如今的思维模式。或许,他曾经就是阿伦特所说的那种独裁政府理想的拉拢对象。

与我采访过那些愤怒的 ISIS 和基地组织年轻支持者相比,汤姆并没有表现得更为邪恶过分。事实上,我发现自己也很难做到发自肺腑地讨厌他。我平时很少见他,但碰面时他总是显得温和友善。另外,他也因为孤独而表现出明显的不开心,如此一来,我很难不为他感到难过。他不是莎士比亚笔下的反面人物伊阿古和麦克白,也不渴望“证明自己是个混蛋”。草率鲁莽不是一种罕见的品质。如果历史注定以某种特定方式展开,他也不会是唯一一个因为支持完全符合逻辑残忍暴行而要被钉上耻辱柱的人。在我看来,大多数人甚至可能充分了解自己的行为,但却依然选择一意孤行。

翻译:糖醋冰红茶