来源:中德文化网

丹尼尔•布伦(Daniel Buren)《Cabane éclatée en trois peaux》,2000年;版权:Stève Clement via flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

艺术历来就是要实现某种目的的产物,今天,艺术更成为了一种股票。但是对于好艺术的探讨和投机买卖无关,起决定作用的只有观赏者的观看自主性。

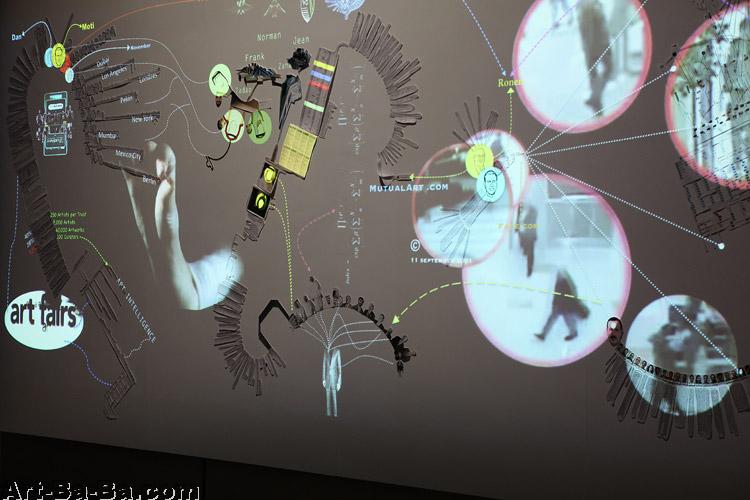

关于好艺术的问题,可以按两种方式提出来:这件或那件作品是好的吗?以及:有没有一套适用于所有作品的普遍标准?有许多艺术史学者孜孜不倦地探讨后一问题,为时期、流派、地域和方向列出了清晰的定义,然后在做判断时严格依照这些“普遍规则”行事。也有一些学者则追随德国哲学家提奥多•阿多诺(Theodor W. Adorno,1903-1969)的观点:辨认真正好的作品,就是看它是否创造了自己的法则并且只适合于这些法则。因为普遍的原则只适用于中等水平的艺术,所以不值得加以探讨。最近一段时间,在关于单独评价还是存在普适原则的讨论中又出现了第三个强势观点:艺术可以用一种盈利机制来评价。市场就如同一种算术,一个电脑程序,决定了一件作品是好是坏;它的评价标准便是以升值能力为基础。若对操作这一自动评价模式的人群做更深入的了解,就会确定:这样的“市场程序”并不是这些人的艺术经验和他们在艺术评价上的专业鉴定水平的结晶,而是粗暴地将之取代,由此也终结了这一经验中所有的运动、认知和变化。艺术家瓦利德•拉德(Walid Raad)曾经在卡塞尔第十三届文献展上做过一个关于真实存在的位于迪拜的“ 艺术家共同信托 ”的行为艺术,以戏剧化的方式表现了投机买卖对艺术产生的影响:收藏家往一个罐子中存钱,评论家从罐子中得到钱后撰文称赞艺术家,艺术家又被收藏家买进卖出。自九十年代以来,在欧洲、美国、俄罗斯和亚洲,确实有越来越多显然就是为了收藏家展览大厅的墙壁而创作的艺术,从来不曾在公众前见过天日。这些都是合同创作,就如同早先年代里为君主们所作的肖像画一样。处于这样一种循环中,不再是出于自身意愿的艺术,会遭遇什么改变?

瓦利德•拉德(Walid Raad)《Scratching on Things I Could Disavow_Translator’s Introduction: Pension Arts in Dubai》,2010年;版权:瓦利德•拉德;授权: Sfeir-Semler画廊 (贝鲁特 / 汉堡) / Anthony Reynolds画廊(伦敦) / Paula Cooper画廊(纽约)

每一件艺术品的物质表象与人们对此可能产生的感受和思考之间都会有一定空间,而每件艺术品都在操弄这种空间。接受艺术的基本法则之一,就是保持作品中的这种开放性。只有在这样的前提下,才可以入手什么是好艺术,什么是不好的艺术这一问题:如果没有出乎意料,就是得到任何艺术体验。人们总想为艺术的表象找到一个本质,而且想自己发现这一本质。对于在上述那个瓦利德•拉德循环中产生的作品,这也同样适用。不必为这样的艺术经验感到担忧,因为好的艺术还是会继续出现:我们今天称之为艺术的东西,自从它形成以后,目的性并没有对其产生损害。因为艺术的早期形式本就有着与艺术表达无关的专门目的:比如用于偶像崇拜、宗教圣礼、为王公贵族装点门面等。

在关于好艺术的问题上,责怪体制(这涉及另外一个非常重要的讨论)是无济于事的。在艺术市场的舞台上,视觉上的扰乱实则是一种邀请,促使人坚持不懈地一次次重新提出品质的问题。因为即使亚洲、美洲和非洲的图像语言之间千差万别,但是表象和内核的呼应,对画外之意的暗示是无处不在的。人们不能忘记如何观看,尽管艺术市场极大地突破了地域限制,它也不能摧毁这一点。所有抱怨市场的漩涡让标准变得流动不定的人都丧失了对自己的信任和自己的观看自主性。他们又太喜欢把这种丧失混淆成艺术家自信的丧失。这样的蒙蔽是否已经胜出,还难成定论。

人们在博物馆里欣赏卡拉瓦乔的画作

斯旺耶•卡利西(Swantje Karich)

艺术史学者,《法兰克福汇报》的艺术评论家和编辑