来源:798艺术 奚雷

阿德里亚诺·科斯塔(Adriano Costa):潮湿以及被艺术家蓄意毁坏的旧玩意儿

科隆艺术协会/科隆

2018/2/17 – 3/25

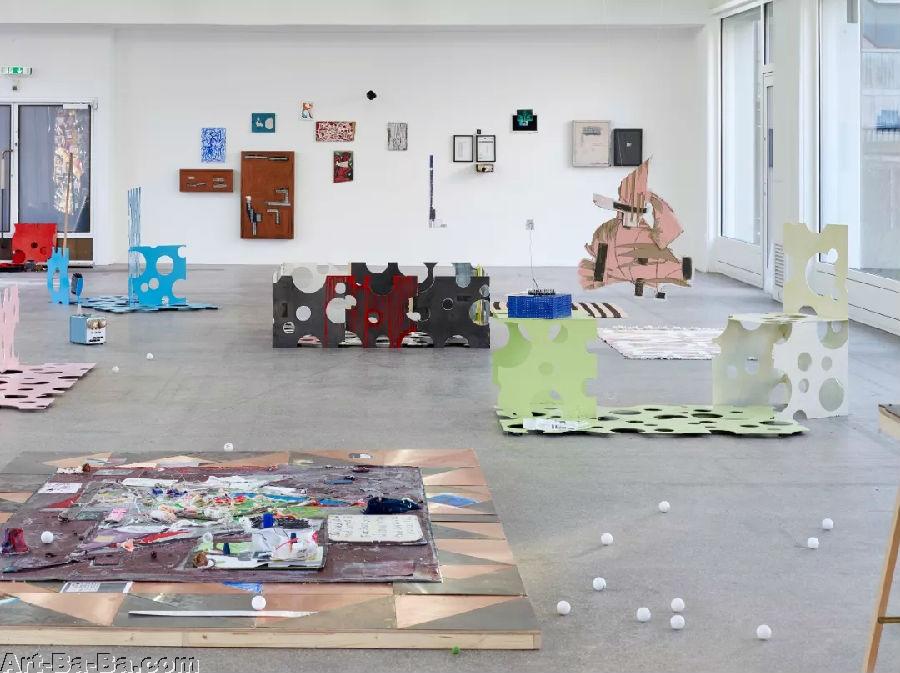

阿德里亚诺·科斯塔(Adriano Costa):潮湿以及被艺术家蓄意毁坏的旧玩意儿 科隆艺术协会 展览现场

当我每次途经科隆艺术协会(Kölnischer Kunstverein)时,都会被门口的大字“DIE BRÜCKE”所吸引。这几个字母使用了整面墙壁上最大的字号,以至于相比之下,被挤压在上方的“科隆艺术协会”就像是前者的附属。这两个单词也似乎总是在迫不及待地显示着自己,甚至当夜色还未降临之时,安装在上面的霓虹灯就开始泛起了蓝光,并倒映在了每一辆驶过汽车的车窗之上。

DIE BRÜCKE,原意为桥梁,也是绘画团体桥社的名称。每当我从下方经过的时候,那闪着蓝色霓虹灯光的招牌似乎在宣示着,我即将进入的是一座诞生了艺术史,并且因此而继续留存的建筑。在有些时候,对这段历史的重塑也成为了我观展之余的消遣:我想象着这百余年前发源于德累斯顿的艺术团体如何像桥梁一般,从东往西横跨整了个国家,然后在某个时间点植入了科隆;同时也好奇,艺术协会为何要将这种代表着蓬勃生命力的早期现代主义注入到当下的复杂性之中。

一次在读到科隆艺术协会的搬迁史之后,我发现以上的想象纯粹是基于一场误会:直到战后,这座前身为英国信息中心(British Information Centre)的建筑才被建造起来,而那时桥社已经解散多年。DIE BRÜCKE所指的不是一个艺术团体,而是这座建筑物本身的名字;桥梁所连接的也不是艺术领域的革命力量,而是彼岸的占领权国。

阿德里亚诺·科斯塔(Adriano Costa):潮湿以及被艺术家蓄意毁坏的旧玩意儿 科隆艺术协会 展览现场局部

误会被澄清之后,除了变成一个玩笑之外,还能够留下什么?列维-施特劳斯说道,由于巴西在法语中的发音和Grésiller(燃烧时发出的噼啪声)十分相似,因此他曾经总是觉得巴西的空气中充满了焚烧香料的味道。而他随后为此开脱道,这种基于误会的想象其实往往并不那么随意,有时甚至能启发通往真相的途径。

DIE BRÜCKE的建筑师和桥社的命名者(四位创始人都曾就读于建筑系)也许是因为同样的专业背景和德语文化语境,而皆选择了桥梁作为名字,但同时这种巧合在人类学之外也指向了被分离了具体意象的桥梁。因此,与其说命名是一个将象征和含义注入文字的过程,还不如说是一个将意义蒸馏的过程。而蒸馏所余的名字在冷却之后也形成了一种与历史的隔离,变得抽象且神秘,开放又永恒。

阿德里亚诺·科斯塔(Adriano Costa):潮湿以及被艺术家蓄意毁坏的旧玩意儿 科隆艺术协会 展览现场局部

命名的完成也依仗于命名者的沉默。创作者的沉默则和前者有着同样的根源。而人们对沉默的不停重估在艺术史中也激发了实际的力量:一方面,其重要性在不断被质疑,就如虽然博伊斯宣称“杜尚的沉默被高估了”(The Silence of Marcel Duchamp is Overrated, 1964)是旨在完善自己的理论体系,但是在客观上也打击了当时只会机械模仿偶像的“小杜尚”们;另一方面,人们在伺机恢复沉默,就如巴西新具体主义(Neo-concretism)所宣称的主张间接地将艺术家推向了不得已的沉默,而这种沉默也在实际上成为了一种构建本土艺术的途径。

诗人费雷拉·古拉尔(Ferreira Gullar)在《新具体主义宣言》(Neo-Concrete Manifesto)中描述道,发源于欧洲的具体主义中的理性主义已经不再适用于彼时彼刻,人们更需要一种新的美学考量来面对当下的艺术,艺术作品也必须超越外部事实,并以某种方式包含和再现宇宙[1]。这种论述包含了一种指向沉默的弦外之音,即为在不得不面对难以言说的事物之时,也是选择保持沉默之时。在此处,沉默不但意味着对某种超验主义的回归,也意味对艺术领域中理性主义论述方式的抛弃,并因此隐含了反抗一种非主观的文化殖民主义的意图。

阿德里亚诺·科斯塔(Adriano Costa):潮湿以及被艺术家蓄意毁坏的旧玩意儿 科隆艺术协会 展览现场局部

不断登陆的西方艺术思潮和本土的具体文化境况之间的冲突与交错,成为了拉丁美洲艺术史前进的助推力。它们相互背离又同时交合在一起,最后溶解在热带的土壤之中。而沉默在其中串联起了一条上下贯穿的线索。在外部它的诞生借力于政治对文化领域的压缩和本土艺术殊性的诉求,在内部则受到了热带雨林文化的神秘和天主教神性的混合滋养,并且一直变换着形式延续至今。

巴西艺术家阿德里亚诺·科斯塔(Adriano Costa)把在科隆艺术协会举办的个展命名为了“潮湿以及被艺术家蓄意毁坏的旧玩意儿”(wetANDsomeOLDstuffVANDALIZEDbyTHEartist)。而艺术家在解释为什么展览以“潮湿”命名的时候,沉默的线索又显示出了端倪:他插科打诨地说道,潮湿包含了强烈的色情意味,但是转眼之间又改口道,因为潮湿是面对死亡时的感觉,而展览所呈现的是一个介于生与死之间的舞台——与其说这样的解释源自于个人经历,还不如说这是一种不太正经的逃避诠释的策略。至于展览名字的后半段似乎就不是那么难以理解了:在两个月中,科斯塔持续往返于科隆与杜塞尔多夫之间,并沿路搜集了各式的废弃物,最后在展览中把由这些废弃物组成的装置和艺术家的旧作陈列在一起,借此实现了对“旧玩意儿”的蓄意破坏。

也许科斯塔传得了新具体主义的衣钵,但是当面对着堆满着展览现场的废弃物时,却没法不让人联想到贫穷艺术。科斯塔在另一场于伦敦赛迪HQ画廊举办的展览中,展示了一个由若干被打满了圆孔的金属板排列而成方阵,其看起来就是像是对以卡尔·安德烈(Carl Andre)为代表的极简主义的戏谑。这些金属板现在也以另一种方式出现在了这次展览的现场,它们像积木一样被随意拼贴在了一起。

而围绕在周边的种种废弃物,那些散落在一地的乒乓球、平铺在沙砾上的脏兮兮的毛绒地毯、密集穿插着铁线的石膏静物、拼贴在一起的有着荒诞标题的新闻剪报或是挂在墙上的笨拙小画,让这场展览看起来就像是精力无处发泄的艺术学院学生们在一次派对之后的现场即兴创作。

在评论科斯塔或者类似艺术家时,似乎最后都难免会涉及到后殖民主义的议题:当我们向内看,通过艺术史甚至美学的角度确定论述的方向,将很难绕过因西方艺术思潮的不断涌入而引发的纠葛史;而沿着外部的线索,通过其他领域进行反向的探究,最后则也必然将牵扯到拉丁美洲政治和文化的复杂性,并把讨论引入一种宏大的殖民与再殖民的历史语境之中;又或者,当我们从全球艺术均质化的角度引发出一个淡化了身份政治的讨论方向时,则必须先要提供一种对全球创作者的共同经验以及文化背景的交集的精密预设,而这种讨论方式所导致的与殊性的分离本身就蕴含着强烈的后殖民主义色彩。

在另外一方面,艺术在以上的种种论述中,都会被降级为一种政治与文化相互作用的副产品,并成为一种宏观议题的论证环节中的静态的、乏力的概念。古拉尔在《新具体主义宣言》中宣称道,新具体主义反对贫乏的术语,因为它们“无法准确描绘艺术的复杂性”[1],或许正如其所说,在面对这样的作品之时,沉默将会是最好的选择。