来源:1416教室 by:ADMIN

Big Show(1)

忽然想写一些关于摄影展览的文章。写作的起因就犹如我最近在纽约的日子以及纽约的街道,是歪七扭八地密密编织起来。本来应该去听摄影师Tina Barney的讲座,结果有事耽误了,于是到图书馆去看书,在人家很严肃的画册里却看到了一段八卦——Tina变身当代艺术家的历程很经典,她早期拍黑白,后来开始拍彩色,她起初用135画幅的小相机拍摄自己身边中产阶级的生活,后来改用大画幅,她开始完全是抓拍,后来用了大画幅无法抓拍,为了保证影像的清晰度就让自己的被摄对象摆拍,她开始是无意识的摆拍,后来索性干脆有意识地摆拍——她的摄影历程真的是越来越“当代”了。

这话题扯远了,在Tina“当代化”的历程中,还有一个重要的细节,那是八十年代,她的作品展出的时候,在她自己的观念里,摄影作品就应该以那种惯常的尺寸挂在墙上——这大概是当时摄影师的普遍思维吧,但是她的画廊策展人提醒她,为什么不尝试把照片放很大展出,如同某些绘画作品一样,有着巨幅尺寸。我们必须承认,对于当代摄影艺术的发展,这是一个非常重要的观念,尺寸已经逐渐成为当代摄影艺术作品一个非常重要的问题,后来,Tina的作品在1983年参加了MoMa的一个摄影展,这个展览的名字就叫做“Big Pictures by Contemporary Photographers”(大照片:当代摄影师的作品)

那么,就从这个展览开始我的“big show”系列文章,我将不定期介绍一些过往的摄影展览。希望能够坚持系列下去。

但有些尴尬,因为说介绍这个展览,遗憾的是,没有在网上寻到更多关于这个展览的消息。不过,搜索到了两篇写得很精彩的关于摄影作品尺寸的文章,成为我写作的重要参考:(文章一:Pictures Worth 10,000 Words, at Least; 文章二ART; Why Photography Has Supersized Itself)所以,今天的这个介绍只是将这个影展作为一个引子。

1983年MOMA的这个大照片展览,策展前言里有这样一句话:

摄影艺术近来的一个流行趋势是,作品的尺寸和它的呈现方式已经越来越成为艺术家有意识思考的一个正式的要素。

很耐人寻味的一句话,不是么?“有意识”、“正式”这些词语似乎暗示着一种新的规则的诞生,也就是说,在此之前,摄影作品的尺寸和传播方式存在着另一种约定俗成的惯例。

我上个月在ICP看过一个展览,是摄影术诞生之初,早期照相馆的作品。每一张照片都必须将鼻尖贴近才能看清楚。很长一段时间,摄影作品就是以这样一种亲切的尺寸出现,捧在掌心,夹在相册里,印刷在报刊杂志上。

七十年代,就已经开始了大照片运动。摄影师们认为8#10已经不能满足需求了。1975年Richard Avedon做了一个展览,其中一张安迪沃霍工厂员工的照片大概有21英尺长真人大小。两年后Irving Penn拍摄垃圾堆的照片被放大到大都会博物馆的一面墙那么大展出。

不过,这些“大”照片比起八十年代的作品就小巫见大巫了。以下这段文字让我乐了半天:

“德国艺术家Thomas Ruff的彩色照片,他照片里人的脑袋大过Avedon先生肖像的全身。技术的进步使得巨幅彩色大照片更容易出品,而且买家也愿意出高价钱,大照片越来越稀松平常。当你问年轻摄影师和学生,他们的作品会有多大,通常他们的回答都好似麦当劳的广告用语——尺寸会加大(supersize it)。”

Gursky 作品在2007年迈阿密艺博会上。照片出处在这里

谈起“大”照片的问题,当然不能避开几位德系艺术家比如上面提到的Andreas Gursky、Thomas Ruff。MOMA的策展人Susan Kismaric曾提到:“Gursky的照片尺寸是和他的作品主题的规模是一致的。他的足球厂的照片是意图包容所有运动事件的奇观,而他的集装箱和崭新的汽车的照片则反映着全球化的贸易事件。”

尺寸和主题息息相关——这是一个很好的解释。但是一个画廊经营者,有着另一个说法:“这种变大的趋势某种程度上是因为摄影在艺术世界里向来是二等公民。” 这句话的潜台词是,通过尺寸,如今它有希望并且有可能,摆脱这种地位。这位先生经营的画廊代理Richard Misrach的作品,七十年的时候,它们的尺寸是15英寸,如今则有58#120英寸,悬吊在画廊里四层楼高的空中。

说到底,MoMa在1983年举办的大照片展览精准地捕捉到了当代摄影发展的脉搏,不过这股潮流发展到今天,市场的因素而不是艺术的要求成为这股潮流背后的推手。上面提到的两篇文章,作者都指出了其中的问题,其中提到:

“也许摄影作品的价值不应该由大小,而是应该由时间来决定”——这句话实在很耐人寻味。

来源:1416教室 by:任悦

The Big Show(2)

接着四年前的一个话题继续写作真有些不像话——《大照片》(Big Show)是当时在纽约时写的观展感受,却只弄出一篇就没再继续。

自去年古斯基(Andreas Gursky)的《莱茵河2》以434万美元的天价成交,大照片似乎更成为一个话题。今早看到《美国摄影》博客发了篇名为 《作为壁画的照片简史》的文章,列举了一些重要的大照片展览,算是个工具帖,将之整理如下:

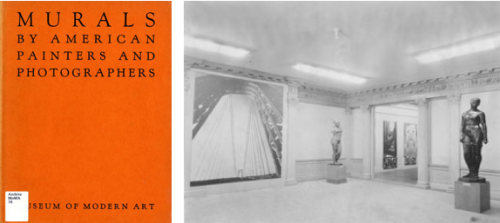

1932年 纽约现代艺术馆MoMA举办展览:《美国画家和摄影师的壁画作品》( “Murals by American Painters and Photographers”)

该展览被称作打破了艺术和广告之间的界限,同时也号称是MoMA第一次展出“摄影的”作品。展览有艺术家Berenice Abbott和Maurice Bratter的照片拼贴作品 。

策展人Julien Levy本人也是个成功的艺术商人,最早开始推广作为艺术的摄影的概念。他对把摄影壁画有如下看法:

“仅就一张简单的底片,将之放大,置于巨大的空间还要保持照片的趣味性,这是困难的;但把一张内容复杂的负片放大也同样危险,因为如果摄影师不对照片的每个微小的细节有所控制,只是单纯靠它尺幅的独特和放大之后的戏剧性来获胜,那你的每个缺点也都被同时放大了。”

1950年 相纸巨大化 真正意义上的照片壁画

画

画

技术的进步加速了照片尺寸的扩张,好莱坞开始使用照片壁画来代替更传统也更昂贵的绘画作为布景;照片壁画也以商业目的用作装饰和海报。1950年,柯达推出Kodak Coloramas系列广告,地点位于中央车站,之后40年里,共有565幅18英尺高,60英尺宽的照片在这里展出,被称作世界上最大的照片。这些闪亮魅惑的大照片,描绘的都是富裕幸福的美式人生。(今年7月这个展览会重回中央车站)

Thomas Ruff、Andreas Gursky、Thomas Struth等人在当代艺术领域的大照片实践

Thomas Demand,《福岛第一核电站中控室》(照片里所有物品都是纸质雕塑,摄影师自己制作的)

从1980年代开始,艺术家尝试把照片的尺寸放到巨大,用以摆脱摄影材质的传统语境,最著名的实践者都来自德国。对于这些艺术家,形式(巨大的尺幅)就是他们的内容。

最近展出大照片的德国艺术家是Thomas Demand,他的作品《福岛第一核电站中控室》在纽约Matthew Marks画廊展出,宽78英尺,长118英尺.

Richard Avedon、Cindy Sherman等人的作品展,展出照片尺幅巨大

Richard Avedon摄影

纽约最近接连几个展览,都有巨大壁画照片出现,这和以上几位德国艺术家的“大照片”不同,尺幅并不是这些摄影师根本的艺术哲学和艺术态度。

Richard Avedon在Gagosian Gallery的展览名叫《阿维顿:壁画和肖像》,摄影师拍摄的名人肖像以真人大小出现,视线直逼观者,产生独特效果。

Cindy Sherman作品回顾展的入口指出就是她2010年创作的壁画作品,据说这是Cindy Sherman迄今为止最大的作品

街头艺术家JR的巨幅壁画

最后这位摄影壁画创作者较为特别,法国艺术家 JR走遍全球将规模巨大的人像贴在屋顶和建筑墙面,他的行为不在展示照片,而是用照片唤起人们对社会、政治议题的关注,期待这些问题得以交流甚至获得改变。(JR更多介绍:这里)

城市的褶皱系列,古巴

作者注:本文从《美国摄影》网站上编译而来,其中也有作者本人的观点。编译纯属信息交流,并未获得版权。商业网站、商业博客转载请编辑联系《美国摄影》获得版权后发表。