来源:文艺星球 崔灿灿

本文来源:碧山杂志书

策展手记

崔灿灿

碧山有山,也有工销社。

“向日葵下的拖拉机”取自梵高,梵高的画作取名有《食用马铃薯》《夕阳下的播种者》《麦田里的收割者》《星空》和《十二朵向日葵》。在给牧儿的展览起名时,还想到了两个最终没有使用的名字:“麦田昏鸦”和“漫山农具”。

梵高作品

2006年牧儿第一次随家人从上海来到碧山。彼时的碧山,与徽州多数乡村没有多少区别,只是人流稀少,风景秀丽。当地人日出而耕,日落而归。得益于古徽州,这里算是中国明清文化的代表,有自己脉络的延续,乡规和古训仍在他们生活中起着些微作用。那些能看到天井的老房子,区别于北方的贫瘠与荒蛮。但对于当时只有十几岁的牧儿,无法理解家人为什么要来这么简陋、破旧的地方。上海人眼中的乡下人生活于此,这里只是旧文人的天堂。

碧山村建于明代的私塾“耕读园”

大卫.霍克尼在展览《春至》中,描绘了他2011年住在英国约克郡的的时光:“我所描绘的是2011年约克郡春天的到来,前后经历了一个多月时间才迎来真正的春天。四月底之前约克郡都没什么特别的风景,而五月底便迎来了野胡萝卜、黑刺李和山楂的季节。”这段文字写的朴实而又诚恳,你能想象到英国乡村的自然生活,春天的茂密生长和一个老派的画家对自然细腻、真挚的观察。他的口音极为浓厚,生活简单而又快乐,艺术来源于生活。

影视剧中的英国田园风光

七月初的碧山,一直在下雨。说是下雨,又总是拖拖拉拉,不像北方的雨来的畅快。湿乎乎的被子让你无法入睡,打开窗户,湿露的空气,让你想起甜味。你发现,在一个过于秀美的地方,你会很快变成了一个自然主义者,充满无限感叹,怀古伤春,文人的病还是要犯。你想在这里买栋房子,听听稻田里的蛙声,然后一日三餐,都要配上笋子和腊肉。

过于美好的生活,也同样滋生着一种腐败。离开碧山那天,有些愧意,愧意这种文人眼中的想象。我对这些想象充满了怀疑,我怀疑这种只是被虚构的生活,与这片土地的真实所需并无任何关系。我开始思考我在北京的工作和多年的坚持,在这个腹背受敌的文化处境中能做些什么?我们一方面要面对中国现实社会的处境,作出不断的回应,与自己的生活,与这片土地,与最广阔的现实保持紧密联系,不断通过在地行动与实践,去改变我们自身的文化处境;一方面,我们需要面对这个庞大的商业社会,资本系统,做出持续有力的批判,不停撬动它的稳定结构和美学趣味;另一方面,我们仍要面对自身,面对艺术的体制化,保守的本体主义,专业性和学科化对今天的束缚,我们仍需不停保持一种业余性和野蛮生长。

工销社院内仪式感十足的晚餐

这些种种难题的交叉,使我们无从下手,对象从不是铁板一块。我们需要施展各种方式,调整各种手法。于是,我们的展览理应在各处展开,在纽约的美术馆、巴黎的画廊、北京的实验空间、香港的社会空间…….在城市,也在乡村,在稻田间,也在荒野。

我所认识的碧山,偏居一隅,既能调动我对自然主义生活的幻想,又能勾起我为之工作的迫切欲望。我无法启蒙乡村,无法了解每一个村民的爱恨情仇,但我知道,碧山是这个国家无数村庄的缩影。

工销社大门

工销社前店

2014至2017年,牧儿开始对田里的拖拉机感兴趣,他画了许多犁地机、重机车等农具,以及农人吃饭、播种的日常生活和劳作场景,归在“农用系列”中。牧儿对农用拖拉机颇为感兴趣,它比其它重型机械都适于田间穿行,无论是播种、翻地、还是收获,拖拉机都承担了乡村生活的重负。不仅在碧山,在中国广大乡村,拖拉机象征着一个时代的生产力,也象征着人机合一、互动完成的一个半自动时代。如今,它已被更先进的机械替代,绝大多数乡村变成了城市的另一部分。乡村不再自己生长,它成了一个反映城市文化的初级配置。在这场难以逆转的现实中,牧儿经历了自己的成长,也经历了碧山另一个时代的转变。

牧儿“农用系列” 作品

牧儿的展览分为两部分,一部分在工销社的主展厅和木工工坊。它是牧儿的农村学业的汇报展,陈列了“农用系列”、“面具系列”和“手掌系列”,交代了牧儿近年最主要的创作和童年时绘画的开始。两张上海的风景,几张碧山田地里的拖拉机,打开了两种时空。像是一本青年旅程的日记,从老殖民地的城市街景,到在碧山田地间的耕作。它们不是乡村中的奇异景观,而是乡村生长而出的另一种意义,一种混杂着乡土古语的现代口音。这个口音看似有些业余,却指向关于生存方式的平权,混杂着一个年轻人的如今,一个破碎的、分离的业余人画着麦田里的昏鸦。

牧儿幼年时的面具作品

第二部分,走向田间地头的展出,也是这次展览的核心。绘画的在地实践,学以致用。拖拉机系列回到它的来处,漫山遍野。展厅走向汗水挥洒的稻田,山色中的云门塔,链接外乡的公交站,山洪倾泻的枧溪古桥,废弃的碧山水坝。当这些作品被以稻草人的方式散落在各处时,它的属性和意义再次被激活、延伸。不再是画家眼中的景观,或是风景画里的写生,它无意去往城市,它是碧山的一部分,碧山乡村秩序中的有机体。

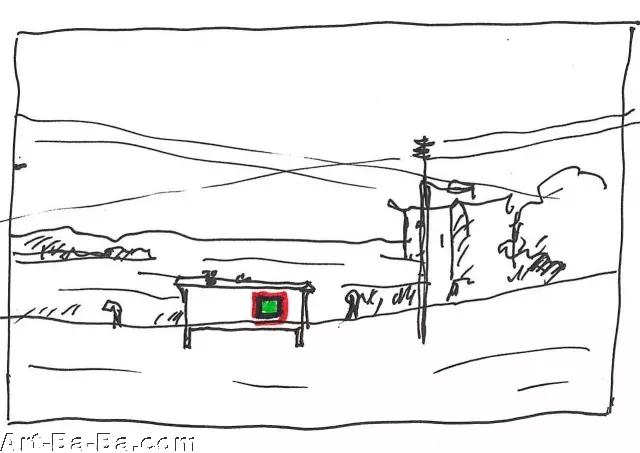

公交车站展览效果草图,崔灿灿绘

公交车站实景

牧儿作品

碧山公交站在村口,它是村里人与山外流通的纽带。这里到早晨会有一个饼摊,人们在出行之时,总是要填些肚子,开始漫长的旅程。有人进城,有人离开,也有远乡归来。

田野中展览效果草图,崔灿灿绘

碧山田野实景

牧儿作品

农田是农人生存的依赖,也是一个美学的观赏空间。它既可以被作成劳动的土壤,又可以被注入自然主义的情绪。画作成为农人艰辛的耕种与文人的想象之间的一个缓冲地带,一个美学的歇息站。

古桥上展览效果草图,崔灿灿绘

古桥实景

牧儿作品

古桥如今不再承担什么具体的功能,山上的伐木人从这里把木材运往村里,兴建土木,这里只是关于碧山的一段故事和不知所踪的历史。

水坝上展览效果草图,崔灿灿绘

水坝实景

牧儿作品

水坝早已荒废,钢筋水泥的结构在山野间颇为突兀,它曾经是大兴水利,工业化农村的重要设施,也是人民公社的公有资产。如今,它无需再承担村民的生产重负,它的实用功能已消失殆尽,孤零零地杵在那。但它的威严还在,反倒是像是一件大地艺术,突兀不失仪式。

云门塔前展览效果草图,崔灿灿绘

云门塔实景

牧儿作品

看到云门塔,即是到了碧山,到了三都。塔如今是知识分子眼中的文人乡村,成为碧山书局中的一张明信片。信的这端是古徽州的历史,信的另一端是现代人挥之不去,却又从未抵达的浓浓乡愁。

碧山像是一所偏居一隅的农村大学,这里没有院系,只有陆续而来的各地文化人。碧山杂志、碧山书院、碧山书局、猪栏酒吧、狗窝酒吧、工销社、百工杂志,讲习所,它们座落在村里的各处,人字街的两边。牧儿是这所大学里最稳定的学生,他碰到过许多插班生,呆上一年或是几天,做人类学、社会学、历史研究或者艺术。这里来往着各种到访者与闯入者,忧郁的诗人,落寞的文人,虔诚的传统文化信仰者,以及做着徽州文化买卖的生意人,躲避城市的小布尔乔亚,渴望波西米亚生活的文艺青年。

狗窝酒吧

碧山书局

碧山曾用名“黄陂”,经数代变更,如今黄陂已无人知晓。2007年以来,碧山开始为众人所知,这个地名所承载的意义也因此截然不同,牧儿算是这里的第一批学员。