来源:典藏 徐佳蕙

何云昌的《长生果》,不吃不喝不语三天等待花生发芽(今日美术馆提供)

去年7月,“啊昌”展览现场何云昌带来了新作《长生果》,在被花生包围的罗汉床上,静待花生发芽成长为民间俗称的长生果。3天的不吃不喝不语,让何云昌体重下降了近10公斤,这当然是艺术家对自己身体承受力的挑战,只是这般看似静默的方式,在拉长的时间线和蓬勃的生机中被赋予着美感,呼应着生命温暖鲜活的一面。

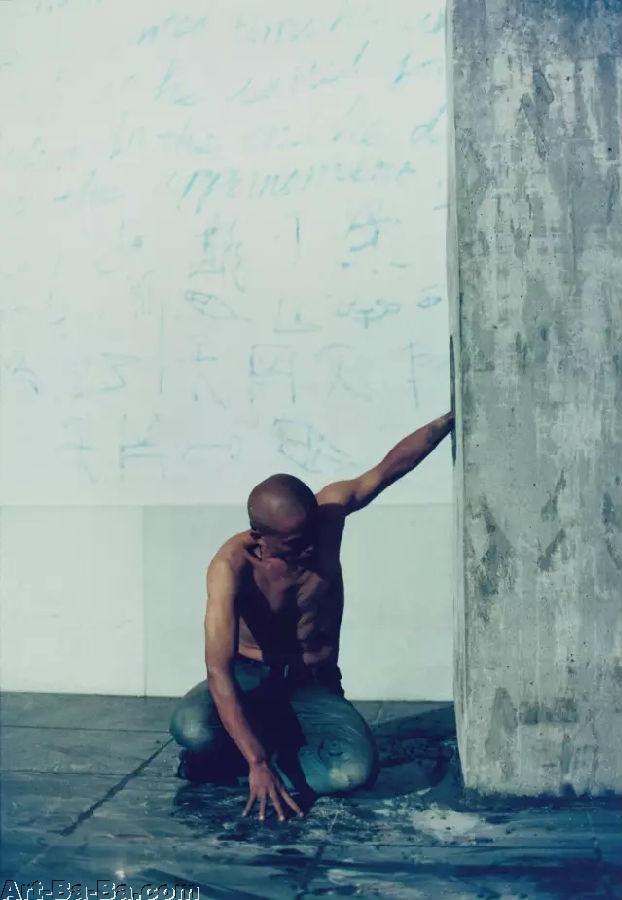

何云昌的《抱柱之信》,将左手铸在水泥中24小时

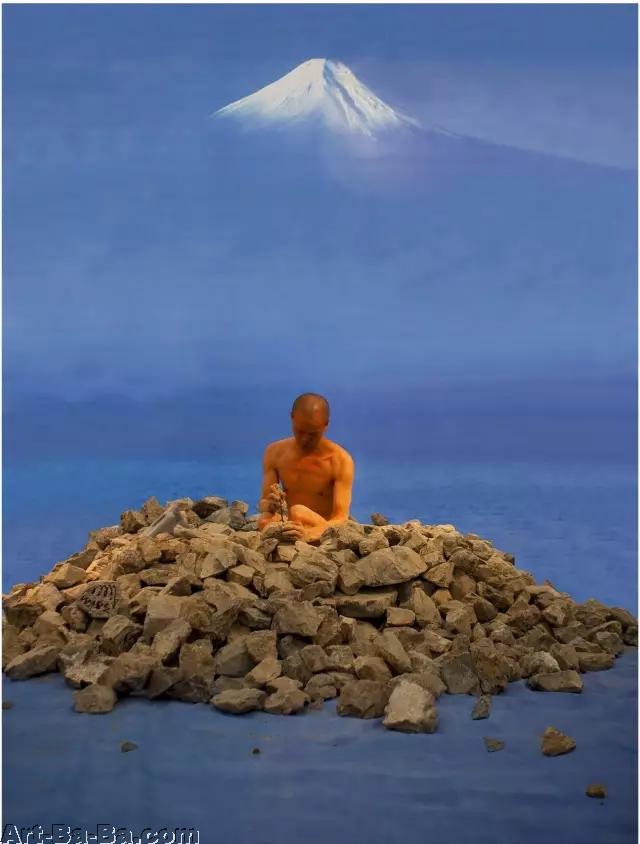

也提醒着我们曾经的何云昌对自己身体的暴虐。《抱柱之信》中被浇筑在水泥柱中24小时的左手,《一根肋骨》中被取出制成项链的肋骨,《一米民主》中被开膛的血红伤口,《卧游-从福冈美术馆到富士山》中被埋在999块石头里的身体……何云昌的受难者形象不仅是对自己的挑战,他那鲜血淋漓的、扭曲着的痛苦和被病态侵袭的躯体,同样刺激着观者的神经。

何云昌的《卧游-从福冈美术馆到富士山》,将自己埋在999块石头中

“人是脆弱的,但人的身体的潜能也是强大的。当你把潜能发挥到极致后,比如我做的一些作品,几次都有很清晰的幻觉……我每次做作品都有一种未知的恐惧。”何云昌在过往采访中的这句话道出了行为艺术中那些令观者不适的来源,那些血腥的、残暴的、丑陋的、病态的、令人不安的表演,直指着生命的脆弱和恐惧。

怪 诞 身 体

尽管身体在艺术史中的地位已在前文有所提及,值得注意的是并非所有身体都得到了一视同仁的礼遇。西方从古希腊开始,众神就以“完美的人”的形象现身,东方文化如埃及、中国绘画中也按照身份等级分配人物的图像大小,一种美的范式统领着身体在艺术中的显现。随后对这种范式的冲击带来了自然的人体、病态的人体、孤独苦痛的人体以及被解构的人体。

对人体的自然还原也提醒着我们身体的各种状态:疾病、老化、死亡。评论家Sally Banes认为“古典的人体是光滑精巧且封闭完整,而怪诞的人体恰恰相反,它粗糙不平,不合规则,未经润饰,开放自由,充满断裂。”这些非同寻常的身体作为怪诞(grotesque)的一种形式公然对抗着古典美,并带着对身体必死性和敞开性的肯定,冒犯着观者,激发着不快和不安的氛围。

蒙克扭曲变形的人体绘画,Kiki Smith丧失身体机能的雕塑,Andres Serrano基于尸体特写的照片等都是如此。对非正常生命形态的展现也在行为艺术中频频现身,以对自己身体的改造和对他者身体(主要为动物)的利用这两种方式呈现。

澳大利亚艺术家Stelarc给自己移植“第三只耳朵”

法国艺术家Orlan在1990年至1993年间进行了9次整形手术,每次手术从艺术史名作中挑选一个部位作为自我改造的范式:蒙娜丽莎的额头、维纳斯的下巴……Orlan将自己的手术全面直播,喷涌的鲜血、被切割的皮肤、拼贴式的面孔都威胁着生命的正常运转。更激进的澳大利亚艺术家Stelarc将带着机械仪器、具耳朵形状的细胞体移植在自己体内,尝试创造着半有机体、半机械的杂交生物,这种对“后人类”(posthuman,由Jeffrey Deitch提出)人工改造的实验性探索,大胆打开身体的边界,变异的、畸形的、半人的构造引发着观者拒斥、厌恶和不适之感。

和改造自我一样,对他者的怪诞改造也时常引发不安。中国的朱昱在《植皮》中从自己下腹部取出12×4.5cm的全厚皮,经处理后一针一针地缝合在买来的猪肉上,同时把自己220cc的血输入猪肉。彭禹则在《人油》中怀抱着一具已成酱紫色的小孩标本,用管子向标本口中喂食流质体。

而在1999年“后感性”展览现场,动物甚至人的尸体、标本几乎随处可见,参展艺术家试图用这种超强烈的感官刺激强化艺术的感性力量和现场感,而展览带来的不适感如他们所愿;虽然现在看来这种强烈的目的性和手法似乎太直白,但那些怪诞的、非常态的身体跨越时间依旧令人生畏。

残 酷 剧 场

2015年在巴塞尔迈阿密艺博会上,一名女性在展厅内被刺伤,观众误以为这是行为艺术表演而未加干涉,新闻一出对于行为艺术中的暴力、血腥内容又开始了几乎未曾间断的反思。

行为艺术家常常用伴随着鲜血、疼痛的表演挑战自己的身体、心理极限,邵亦杨在《西方当代身体艺术谱系》中把上世纪六七十年代开始的这种暴虐的行为艺术归为法国戏剧理论家Antonin Artaud“残酷剧场”(Theatre of Cruelty)理论的影响。“Artaud呼吁建立一种发泄式的剧场,替代传统的、理性的、精英、抑制人的情绪感受的传统艺术剧场,以巫术祭祀的仪式方式把声音和身体的动作发展到极致,使观众经历一种犹如精神启蒙的极限体验。”

美国艺术家Chris Burden在满是玻璃渣滓的地面上爬行

美国艺术家Chris Burden让人在画廊里向自己的左臂开枪、在满是玻璃渣滓的地面上爬行,维也纳行动派中Rudolf Schwarzkogler一寸一寸地切割自己的阳具,Hermann Nitsch当众解剖牛羊等动物,将流出的血液、尿液和精液汇集成“葡萄酒”。

常用此种方式的还有阿布拉莫维奇,在1972年的首场表演《韵律10》中,阿布拉莫维奇准备了10把小刀,在自己的指缝间迅速游移,每当伤到自己就换另一把刀继续这种行为。三年后在《托马斯的嘴唇》中,伤痛进一步升级,阿布拉莫维奇用剃须刀片在自己的肚皮上划下了一个五角星,之后背向观众跪下用鞭子自笞背部,整个表演长达2个小时。

文化批判家Raymond Williams把残酷剧场的实践者看作资本主义社会中真正的持不同政见者,他们用疯狂的方式拒绝日常生活的语言形式。也有人把这种激烈的行为理解为某种祭祀仪式,艺术家的行为导致自己与观众身份或内心的转换,引起观众的惊讶恐惧,使他们深受刺激同时又引起他们的窥淫癖。而中国艺术家张洹、何云昌等人的极限挑战在冲击当时社会文化的同时也一定层面上映射着儒释道修行的理念,提供震惊体验的同时又有某种超越性的顿悟。

伦 理 边 界

法国精神分析学家Julia Kristeva把这种对饱受磨难、伤痕累累身体的反感称为“卑污感”(abjection),也就是在面对不再属于完整身体一部分而存在的断肢残臂或鲜血、毛发、呕吐物等时,所感受到的高度恐惧感和脆弱感。视觉文化理论家Alfano Miglietti也写道,“这种身体的‘不纯性’让人心生恐惧,惶恐不安,它几乎表现为一种威胁,证明了我们身体自身的不稳定性和不确定性。”

这些令人不适的作品提醒着我们生命的有限性和自身的脆弱存在,但超乎寻常的感官刺激也给社会、道德带来冲击,关于行为艺术的底线和边界何在的探讨,也是定义行为艺术的关键。2012年,日本的杉山真央切除自己的睾丸,烹饪后卖出,以猥亵暴露罪被警方警告。2015年,瑞士的Milo Moire也因在表演中邀请观众触摸自己的胸部被捕。而中国的朱昱早期利用婴儿尸体所做的创作,虽然没有给他带来牢狱之灾,可显然已经越过道德边界。

2001年起,随着各种极端行为艺术在国内的蓬发,各种相关讨论开始大范围见诸报刊。扬昂《以艺术的名义:中国前卫艺术的穷途末路》中表示“行为艺术不能超越社会道德和法律,不能超越人性和公共的利益,不能仅是以艺术的名义。”顾振清《中国艺术三年之痒》中也指出“艺术表述方式中的暴力化倾向预示了当代艺术在国际化、本土化双重进程中的转型和突变,也成为当代艺术探索不容回避的主要问题之一。”

诸如此类的舆论指向这些残暴、血腥的不同层面的解读。当代艺术和美、愉悦、道德并非始终相关,艺术的边界和内容持续流动变化,“什么是艺术”这个问题难以给出固定的答案,而行为艺术更是需要现场的、主观的体会。但可以肯定的是,只为赚眼球的投机取巧和不经沉淀的趣味,总会被抛弃。

被改造的、痛苦的身体和不适的、惶恐不安的观众,共同完成这些怪诞、残酷、血腥表演的谢幕,人们恐惧、拒斥、厌恶,却又不可避免地被这种痛苦和震慑击中,久久不能脱离。就像Fischer-Lichte在《行为表演美学》中所说的:“人的身体是作为痛苦着的、病态的、被伤害的、标志着死亡的身体摆在观众的面前,它是一次性的,是在事件之中的,它是为光所照耀的,尽管它残疾,却‘像开天辟地后的第一天那样光辉灿烂’。”