来源:实验主义者 翻译:孙天艺

亚历山大·克鲁格对话小汉斯

Alexander Kluge and Hans Ulrich Obrist

原文见e-flux, Journal#81-April 2017

亚历山大·克鲁格=AK

汉斯•乌尔里希•奥布里斯特=HUO

以下对谈发生在2017年1月1日

Leon Kluge:现在是2017年的开端,未来会发生什么呢?

AK:俄国革命已经过去一百年了,马丁路德也过去五百年了。要当心硅谷,可以说它们是1968年的花之子(指嬉皮士),大家都忽视了这一点,忽视了它的力量。

HUO:什么意义上的忽视?

AK:它的复兴力。在进化中,有些生物还没完全成熟就开始繁衍后代,这样才能存活下来。所以我们可以这么认为,我们能控制世界上的技术、平台,但是无法同时控制内容。想同时控制它们非常困难,你只能控制两到三个事情。

我们必须要改变我们在艺术中的交流方式。我们所知的每艘“战舰”都已经在战争中沉没了。所以我们必须要形成自己的“战队”,不能将音乐、电影、视觉艺术相区分。深受你鼓励的科斯汀·柏拉许(Kerstin Brätsch)和阿黛尔·罗德尔(Adele Röder)的合作就展示了它的价值。在视觉艺术中,这种合作可以铆钉光晕;电影就没有这种能力。如果它脱离了视觉艺术的范畴,这种光晕就无法运行,因为它丢失了载体。

有时,只有视觉艺术能被“观看”。例如托马斯·迪曼德(Thomas Demand)的图像就对我来说有极强的引力,主要原因是作品中没有人的痕迹。照片描绘了一个近乎无尘的自然,借此你可以想象我们“不纯”的现实。作品所展示的是一个完全新的、能够自我满足的光晕,它们并不是建立在作品的自治之上,正相反,它们建立在对另一个自然的全神贯注之上。从另一个平行现实中我们才能看到我们的现实。

这就是光晕的一个伟大功能。我们并不希望让基督殉道者永生,或描绘有关信仰的文本。克拉纳赫(Cranach)就画路德和宗教,当然如果现在的电影也是为了回答这个主题,那其实也不错。但是如果它们只是在假装做艺术,那事情就很难办了,有时候变得很乏味难懂。但是电影可以借用柏拉许、基弗、迪曼德作品中的主题,电影可以创造环境。可以从一个绿洲出发,像艺术作品一样发出自己的意见。

HUO:绿洲能把我们带回到花园里。

AK:我们要建造绿洲。在以芯片为形的硅片充斥的世界里,有绿洲是大有益处的,太多的硅片组成了荒漠。

HUO:所以你们在信息丛林中提倡合作花园的概念。

AK:对,有时是丛林,有时是水渠。而花园的意向可以有很多形式。

HUO:有不少花园意向的可能。

AK:天堂花园是一个旧主题了,它意味着可以抵抗世界的封闭环境,但它也包含世界本身,而这就是艺术所能做到的。

HUO:与这些实践相关的是有关“总体艺术” (Gesamtkunstwerk)的问题。

AK:总体艺术中的作者原则仍非常有统辖力。这里的“乐队”被隐藏了,总体艺术是被一个单独艺术家、被他的灵魂所创造的。然而随着个体力量的显现,世界上也出现了很多危险区域,里面有太多“死”的、机械化的作品。有太多作品被创作然后堆积起来,就像在个体之上流过的岩浆一样。如果你想在今天创作总体艺术的话,就容易感到非常无力。如果你想要勇气,也就是无力的反面的话,就要选择联盟。但是,我们如何一边联盟一边保持自我原则呢?毕竟有责任感、新颖以及真实的艺术只能从自我原则中诞生。所以是不是可以说有些事不能做出妥协呢?这是莱布尼茨的一个主题,单子(monad)就是艺术家,也是与艺术家相关的观众。

HUO:每个人都是一颗单子。

AK: 每个人都是一颗单子。一个人的个体能力、眼睛、耳朵、脚底都是单独运行的。当他们诞生于世界中时,他们相互分离。于是就有了一个前稳定(pre-stabilized)的和谐状态。这意味着所有单子聚集起来都能形成一个反世界,一个完全技术的世界。

HUO:所有的单子都能创造一个反作用力。一件21世纪的艺术作品可能是单子论的产物。

AK: 单子论渗透在现实的孔洞之中,它通过形成联盟而反对现实的系统性恐惧。所以联盟和单子是两种类型。像在浪漫主义、文艺复兴时期,创作还是属于个体的,没有个体就没什么可发生了。但是在个体中,有比个体聪明多的力量存在。它就像水晶一样。我们因此需要发掘一种蜻蜓眼。而且一开始,一切都是通过内在个体而被审视的,如果你早上坐在马桶上,不被任何物影响,那这时就是你最聪明的一刻,你只和你自己在一起。

考虑到在关于爱的问题里内盛扮演了什么角色。内省是在你得以得到忠告的唯一途径。你不能问互联网你究竟爱什么,你只能自己去解决这个问题,只能从内省中发现这个问题。但是如果个体异常强大和自我的话,那么他们就要降低“自我”(ego)的屏障。康德谈过这个问题,他调转了主客观的问题。

HUO:康德有点在讨论能动性。

AK: 确实。当一些人在理解某物并创作某物时,比如工匠集中处理一些细节的时候,这时他和他自己在一起。他在倾己所能。

HUO:当工匠创作细节的时候,他们跟自己在一起,这是主观的。

AK:这是主观的。当某人说“今天我感受到了天气”时,这就是非常个体的。在雨夹雪中,我感到它们从我身上流过,我的腿在抽搐,此时我甚至注意到了我的年龄。当彼得·汉德克(Peter Handke,奥地利作家)在讨论自己的时候,他说他是自己的悲痛客体(the object of his distresses),无论从内部还是从外部。他并不说这是主观的,他要先“收集”客观的自己。这很有趣,我们可以说,自我意识成为降低自我屏障的工具了,正是因为你有自我意识,合作才能展开;如果你非常坚定于内部自我,其实你是拥有了可以合作的良好先决条件的。

HUO: 让我们多谈谈合作吧。

AK:合作并不会削弱自我意志的强度。

HUO: 合作并不会削弱“我”的强度。

AK: 但是合作并不能在“总体艺术”间发生,它是在组成它们的元素之间发生的。

HUO: 一个这样的合作案例可能是谢尔盖·达基列夫(Diaghilev)的芭蕾舞剧《春之祭》,他和伊戈尔·斯特拉文斯基(Stravinsky)一起作曲,娜塔莎·冈查罗娃(Goncharova)和毕加索一起设计了演出服。

AK:不过也可以用冈查罗娃的《天使和飞机》(Angels and Aeroplanes)来举例,画中的飞行器有时像天使,有时就像飞机本身。然后我就可以像本·勒纳(Ben Lerner,诗人)一样,去反诗化(counterpoetize)。我可以从他的反诗歌中写诗,写篇故事。于是另一个合作案例就出现了,现在,我可以将冈查罗娃的这件作品当成一个引导的光晕,一个导航的标志,一个灯塔,我们可以围绕着它独立发展自身表达。

Natalia Goncharova, Mystical Images of War [Voina: misticheskie obrazy voiny], 1914. Lithograph, 10 x 13 in. University of Notre Dame, Hesburgh Library, the Department of Rare Books and Special Collections.

HUO: 我很好奇你和本·勒纳之间的合作。

AK: 我的一个员工当时给了我勒纳的《李庭博图(The Lichtenberg Figures)》。这是他用英语和德语写的十四行诗集。我从中选取了一些。“天空不再绘画,转向批评”——这是批评理论——“我们嫉妒天空的矛盾”。

然后我对应着这些诗句写了一个故事,关于叙利亚阿勒颇的东方天空,荷马描绘的从东方来的曙光女神厄俄斯,在中东它总被形容的非常华美。在《吉尔伽美什史诗》中,叙利亚的黎明比波兰、德国和俄国的多雾黎明更加多彩。这些色彩游戏让弗里德里希(Caspar David Friedrich)异常着迷,因此就演化出了他作品中的银点。这些点实际上是飞机,是正在放炸弹的飞机。因此我从中衍生出一个故事。勒纳有一句把我迷住的诗句:“在中世纪的天使学中,有九层雪”

HUO: 现在也在下雪。

AK:我不觉得我能说出这些雪的天使属性是什么。但是我被扔到了雪的九层秩序之中了。在上帝面前时,我是燃烧着的。燃烧实际上是天使的一个性质,他们是火焰的生物。而在这里,他们被解释为雪。因此我就产生了一系列以前从未有过的、既不是印象、也不是天使或艺术的想法,只是一个总体想法而已[die weder Ausdruck, noch Engel, noch auf die Kunst, auf eine generale Idee hätte]。

我之前拍过一部有关切尔诺贝利的电影。是一部无声电影,背景配音是斯韦特兰娜 ·阿列克谢耶维奇(Svetlana Alexievich,女记者兼散文家,2015年诺贝尔文学奖获得者)和她的翻译泰奇(Tietze)的对话。她讲述了一个“机械师妻子”的故事。在切尔诺贝利,有一名电工负责电网的安全,他不希望再发生之前的灾难了,于是就进入了污染区然后剪断了所有电缆。他是个英雄,身体被完全摧毁了。头像颗瓜一样脆弱,他受了太多辐射以至于医生都不再进入他的房间,只有妻子在照料他。她每天给他注射两升伏特加酒,不管不顾地跟他睡觉。斯韦特兰娜讲述了这个故事,然后问道:“什么是特里斯坦与伊索尔德(Tristan and Isolde,瓦格纳的歌剧)”,是“这个机械师的妻子吗?”好的,现在,如果你愿意,我们再回到总体艺术的问题上。

HUO: 我觉得这是一个三和弦,有你,斯特兹·特克尔(Studs Terkel,小说家)和斯韦特兰娜。在你们三人的例子里,世界文学通过对话的形式展现出来了。你们三个人把这个访谈转化成了文学。

AK: 只要有口述就可以做到,就好像在没有写作的部落社会中交流一样。真相是从语气中出现的,真相存在于方言中。从你的语气里,我能分辨出你是在撒谎还是在讲实话。只要有这种口头性,就不会只存在一种现实。总会有一些赘述,从中有很多现实能被揭示。

HUO: 当时还是卡洛斯·富恩特斯(Carlos Fuentes)告诉我这本小说的。这本小说是现实的复调。

AK: 是的。现实元素们彼此摩擦,每一个都不是真实的。没有一个元素脱离了语境和相互关系,而没有这些元素也就没有联系存在了。这代表了一个激进的现代性,不过我们也希望借此回答本雅明的问题。我实际上和他有一个共同的问题,就是他对于电影没有光晕的诊断,他认为电影驱赶了光晕。这可能正是为什么有些人特别着迷于单独的图像,但电影也有这个功能;这是它之所以让观众能动性变得如此强烈的原因。现在我们有了一个问题,即这些电影怎么就不能以一种传统策展方式被带入到展览之中呢。

HUO: 这是一个难题。

AK: 我们可以冒失地用电影史的词汇来形容它:无力(inability)。

HUO: 哈罗德· 史泽曼(Harald Szeemann)在他生命最后日子在维也纳做了一个展览,他希望从电影中找到3、4、5、6、7分钟的节选,公众只能看到这些切片。

AK: 这就挺像MoMA的“恐怖室”(chamber of horrors),里面放的都是艺术电影。电影院必须是黑的,否则人们不付钱。在剧场中,电影需要以特殊的现代方式与被描述的现实主义、与各种艺术形式保持同步。整个情节都需要被提前“咀嚼”。整个电影工业就是被提前咀嚼的食物,没有完美的真实性在其中。这里我并不是在指穆尔瑙或戈达尔,我谈论的是那些用不同方式工作的人。即使是我最爱的弗里兹·朗(Fritz Lang)也是被咀嚼的。他其实是不成功的,他有这方面的天赋,但是需要把他的电影割裂来看。当史泽曼从弥漫着弗里兹气息的《马尔布博士》系列电影中截取真实场景时,史泽曼胜利了。如果我们只有这些时刻,我们就会对连续的电影史产生完美印象。但这种印象在一个强语境中会被削弱。如果你只看了一遍,你会认为你理解了,也不需要再看一遍。每个人都觉得知道自己知道《马尔布博士》,但没人记得细节。你需要强调细节和总体历史。

HUO: 去挑出“刺点”。

AK:概念谋杀了特殊性。但是特殊性才是艺术的真正中心。你要不就做这个要不做那个,我不是让你盲目创作,而是要形成自己的舰队。扫雷艇、潜艇、航母和导航舰队的GPS都有不同任务。

HUO: 所以你、斯特兹·特克尔和斯韦特兰娜其实是试图让人去“倾听”,艺术的功能之一是倾听?

AK: 你无法独裁一样的跟别人说“你应该倾听”。艺术需要将自身打开。路德说观看以及工人之手都属于俗世,而聆听则是上帝的恩赐,是单向的,隐约有点独裁的意思。

但是所有形式的交流都确实都通过听才能实现,部落社会的时候人们也只能说不能写。写作是从美索不达米亚开始的,从数字到文学到记录其他什么逐渐发展开来。古腾堡之后写作才变得真实,印刷解放了写作,我们也不用再依靠手写了。数字革命也是真的,它是一场无所不包的革命,除了口头性,口头性很难在数字世界发生。

在这些阶段中,人类经历的是不停地习惯和拒绝。比如,批评就是一种防御机制,这是因为人类社会里的写作太多了,于是在古腾堡之后就出现了批评。例如康德的三本批判,批评在于告诉我们不能、不应该或不想了解之物。这是一个抵御“太多”的机制。

人们抵抗它,保卫早期的交流形式。就好像僧侣保持孤独的写作;或部落中人与人之间保持言语的信任。他们试图保卫它,因此抵抗古腾堡的现代性。我读不了所有东西,所以我就寻找一个拒绝一切的理由。不过这就是川普效应(否定之否定),不是吗?

HUO: 它确实描述了一部分川普效应。

AK:是一部分,另一部分是“醉酒大象的魅力”(the charisma of the drunken elephant )原则。如果我生活在美国的铁锈地带,在美国的某个圣经地带里,我就是一直被归训的。现实是一种折磨,但是我并不越界。现在,如果某人大胆并成功地一次性践踏所有的边界,那我另一半未被压制和归训的灵魂就会欢呼说:这就是我想要的。马克思·韦伯看到了这一点:缺乏自控力、撒谎再加上适时宣传,都会增添独裁者的魅力。管控者缺乏自我管治能力,就好像纳粹军官赫尔曼·戈林(the fat Göring)偷走了欧洲那么多作品。

你在将缺乏自我管控力的缺点展示出来的同时就已经被原谅了。在圣经带里,我们能看到一个额外的加尔文主义元素,即上帝已经预备了一切,事实本身就是残酷的,我们只能像侦查员一样探知上帝的怜悯。如果一个人如此精力充沛,能够反对一切可能性,那这只能也就是上帝的意愿了。它们(独裁者及其动作)都是现实的指示。

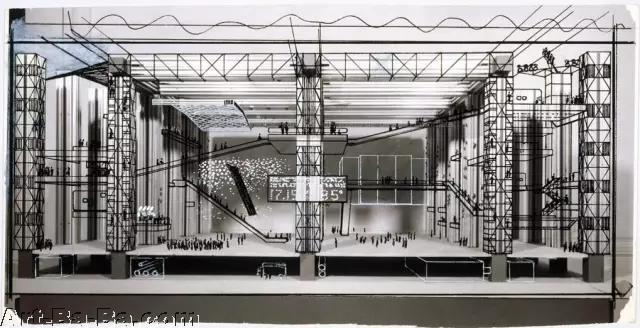

Alexander Kluge, The Artist in the Circus Dome: Clueless, 1968. 1' 43''

HUO: 所以你一直喜欢“大象”?

AK: 是,我一直喜欢大象,我的祖父母都只是农民。当我还是个小孩时,就在马戏团看过大象。我做的不是艺术,只是通过艺术的光学镜纪录一些东西。

HUO: 这意味着艺术并不是自主的,它反而成为一种工具。

AK: 艺术是一个非常值得尊敬的工具。打比方说,图像也是从材料中浮现出来的。我们没有必要在这里去异化它,异化只针对于陈词滥调之物。

HUO: 所以(你与艺术)相互依存。

AK:是的,相互的,你绝不能精确地处理它。它应当被赋予自由,这样你才能选择(如何使用它)。

HUO: 你能一遍又一遍地看到它,就像看绘画一样,可以再看它一遍。

AK: 但又不是线性蒙太奇。

HUO: 是环状蒙太奇(circular montage)。

AK: 有人想发明黄金,发掘瓷器。这说明他是一个好的炼金术士。不过我们没有想做完一切的奢侈愿望。面对着足以秒杀一切的硅谷,还有从巨大客观事实中出现的现实原则,我们犯下的错其实和我们的正确决定一样重要。

HUO: 但是这些人都必须存在。

AK: 对他们来说最主要的事情是可以更加个人化。我的意思是,川普被选上是一个错误。但如果我知道这个错误发生了,就能从根源出发推导出其他错误,于是就可以一起前进。艺术在这里起到了指导方向的功能。但是回到环形蒙太奇里,它能联系到艺术作品的光晕,在这个意义上电影也能做到这一点。

HUO: 你把两个不能结合的东西结合到一起了。

AK: 是。你越关注电影,越不关心艺术的话,你就能更好的结合艺术的元素。我意识到奥奎·恩维佐(Okwui Enwezor)在慕尼黑美术馆的展览“战后年代:太平洋和大西洋之间的艺术1945—1965”就没有包含音乐在内,尽管展览还是很棒。如果我们要梳理1945-1965年,这时候最佳的音乐是伯恩德·阿洛伊斯·齐默尔曼(Bernd Alois Zimmermann)的歌剧《士兵们》。这是20世纪最伟大的作品,但它没出现在展览里。即使你用扬声器播放3分钟也好,这件作品也算在场了。而且,阿诺·施密特(Arno Schmidt)的小说《纸片的梦》也没有在展览中出现。他和齐默尔曼当时都在WDR电视频道出现过。两人一定一起工作过,也应该一起工作的,美术馆应该促成这种合作。

HUO: 就像乔艾思(Joyce)和爱森斯坦之间的合作一样(他们试图拍摄《资本论》,最后由克鲁格拍摄完成)。

AK: 他们的合作年份是1929年,在黑色星期五的同一个月。我们实际上不应该忘掉1929年。如果他们所讨论的这个计划从未实现过的话,那么你就必须要实现它。

HUO: 还有一个未实现的项目,也就是电影版的《尤利西斯》。

AK: 这件事需要发生,它不能成为一部商业电影,不能被制片人的意图覆盖。电影不该以这种方式前行,迈克尔·哈内克(Michael Haneke),埃德加·雷兹(Edgar Reitz)属于电影业,但他们只能在电影节上被看到。

HUO:所以你实现了一个未完成的计划,不是将它当作商业电影的一部分,而是将《资本论》拍成9小时长的电影。在这个语境里,你将自己描述为一个考古学家。

AK: 是的,在考古学里,在我们前行之时总会有一些很棒的图像出现。在过去的档案中我们找到了未来。

HUO: 在当下反乌托邦时刻这似乎更重要。

AK: 当然,这非常令人慰借。我们能找到它们,将其与越来越疯狂的现实做比对。你可以挖些隧道出来,挖出些宝矿,不过除此外也别无他物。

HUO: 那你现在会怎么处理爱森斯坦未完成的马克思《资本论》电影呢?几年前,你说我们可以将当下读解为一张错误的地图,但地图本身也是错误的,因为这并不是真正有关我们时代的那张。那我们怎么通过这种模型去阅读现在所处的时代呢?

AK: 如果你阅读马克思、本雅明的《拱廊街计划》以及其他批判理论的话,你就能自主选择一些抵抗的原则,这些原则是人类在被现实伤害并受到影响的正常反应。因此,你在现实的种种条件下就会放弃文明。文明是唯一一个不仅回应现实,也回应梦和利比多的存在,文明比我们想的还要丰富。这正是汉斯·布卢门伯格(Blumenberg)所说的:我们已经登上了一艘沉船。

HUO: 所以并不是你在这里,木筏在那里,而是你在木筏上。皮特·斯劳特戴克(Sloterdijk)之前也提过,在人类世,很多船不再有船长了。

AK: 没错。在艺术界,很多人都知道这一点,也会这么说,他们也接受了“导航”训练。但是策展人们有时仍然挺愚蠢的,或在我看来他们太滞后了。当然也有一些我崇拜的聪明人,但我仍然对将观看地点转变为生产地点的这种修复治疗式的展览形式感到惊讶…

HUO: 确实有人将观察地点转化为生产地点。当然,这就好像塞德里克•普莱斯(Cedric Price,建筑师)未实现的游乐宫(Fun Palace),现在提诺·塞格尔重做了这件作品,不过原方案可能永远无法实现。普莱斯项目宏大的就像爱森斯坦的《资本论》电影。我们不仅能从过去学到东西,也能从未完成的项目中学习到东西。

Fun Palace

AK: 你说到问题上了,就是艺术是有魅力的,有光晕的。你因此可以也去绘制弗里德里希《希望的幻灭(The Wreck of Hope)》,修改这件作品,直到“希望”显现为止。你可以从这艘失事之船中建造木筏,然后争取到达北海和港口。这不是“哎呀,我们到海边了”,而是“我们又靠岸了”。这是舰队的一个任务,它某种程度上反对硅谷,不过也因此能够和硅谷合作。如果我们可以在平等的基础上使用内容的话,那我们总体来说还是平等的。

HUO: 你在去年在一个访谈中说,人类对现实不感兴趣,因为他们都有愿望。

AK: 人们都是试图去进行阐释的生物。这就是尼采总说的,我们为了阐释意义而被训练,否则就无法承受意义本身。阴差阳错的,我们仍能思考,而且作为副产品,我们可以偶尔变得政治化,因此我们才一再“毒害”苏格拉底。但我们真正政治化的时间不会太久,因为我们手段有限,基因又不会很快转变,于是作为生物的人类既不适合捕食也不会真正保持和平。本质上来讲,人类成为一种只能行走的食腐动物。我们既不比其他动物快,也不比它们咬合力强。

现在这种事情又发生了。人们处在一个前客观世界中,里面危机四伏,我们真正能预测到事情只会向着错误方向发展。所以我们不应该想象去建造一个诺亚方舟,然后将动物们带上来,没门。我们要建造一个完整且快速的船只,里面要有写作的行李箱。所有的文学所有的书籍都要放进去。然后由图片推动我们前进。在迪曼德和基弗那里,两个都有。我需要简化的图像,由于它省略了很多东西,因此有反现实主义的效果。反现实主义与内在力量有关,这些力量不仅仅是愿望,同时也有试图持续补足一些东西的期待在内。你看到一些东西,你发现里面失去了一些东西,然后你才会有补足它的欲望。

HUO: 这就像阿多诺将布洛赫推到墙边,逼问他乌托邦究竟是什么,然后布洛克说“是一些遗失之物”一样。

AK: 我可以用我的想象进入“遗失之物”种。想象是人类玩乐的基本原则。

HUO: 前天我在《新泽尔周报》和朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)有一个对话,她引用阿多诺的话,说自己不能在一个糟糕的世界里过良好的生活。

AK: 但是我们必须去努力。在一个错误的世界里是没有正确生活的,但是也正是因为我们除了错的那个别无选择,导航就显得特别重要。这就像在海难中,我们被要求修船一样。

HUO: 这引导我们去遵守一个抵抗的原则。利奥塔在蓬皮杜做了一个展览,关于“非物质”,在这个展览里他第一次提出因特网的问题。好多年后他想做第二次展览,但是再没实现,他想称这次展览为“抵抗”。有趣的是这次他想做个群展,他说展览的问题就是群展发生然后又瓦解。利奥塔说他希望从一个乌托邦的角度去实现这个群展,就好像电影一样,你可以到处播放它。

AK: 所以艺术项目应该来自于展览。来自于人与人之间的关联。在这个基础上大家才合作,每一个展览都是可以继续推进的合作项目。

HUO: 这正是我们试图去复活的项目。这将是艺术史上第一个由已经去世的哲学家策划的展览。利奥塔不能做这个项目了,所以我们和菲利普·帕雷诺(Philippe Parreno)、丹尼尔·伯恩鲍姆(Daniel Birnbaum)一起在LUMA基金会继续实施。

AK: 好主意。如果你能想象俄国1905年革命——它没有成功,但反响不小。这次革命不会对未来有愧,因为它已经实施了。如果没有1905年的革命,也就没有1917年革命,我们也不会去庆祝俄国革命百年诞辰。我们应该重新评价1905年革命,因为这么一群人、还有他们之后的那批人从1905年开始就不知疲倦的持续推动直到1917年革命的发生。这给了我们希望。这是现实中的抵抗,真正绝望之时是不会有抵抗的。

HUO: 抵抗并非发生在绝望之时,而是在希望之时。

AK: 假如我在1928年可以和八十万教师一起创造条件,那么我在1945年时就不会那么无力地坐在地下室了。我可以从现在开始去解决2026年的问题,到时候我的孩子们还活着,他们就能看到成果。如果我现在就开始创立工作小组,那么在2036年我们就不用哀悼我们从2026年才开始行动了。

HUO: 随着所有2016年发生的灾难,我们提出了一个关于“艺术能做什么”的问题。

AK: 在2016年,它什么都不能做。叙利亚的阿勒颇不能通过艺术被解放。但是在在叙利亚刚建立的1918-1921年间,艺术还能做一些事。他们(艺术家们)可以在道路的每一个分岔间建立不同的且有准备的航线。艺术实际上不能实现我跟你说的这些内容,但它能指引并确定方向,所以你就会有某些事马上可能发生之感。这就是我们为什么需要那些好奇箱了,里面装满科学和艺术。

艺术并不收集东西,它只是导航器。艺术和科学结合在一起就更有力量了。现在两者都需要被玩耍,玩耍对孩子来说不算什么,但弗洛伊德认为玩耍对他们来说是很严肃的事情。

HUO: 罗伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)就说艺术像玩耍,不过它拥有孩童玩耍的严肃性在内。

AK: 没错。基弗在玩耍之外还做了什么呢,即使他的玩耍拥有孩童的严肃性在内?所有这些都要求一种思考的转变,我们对被称为美术馆的小绿洲的思考要转变。

HUO: 所以我们要反思我们的绿洲。

AK: 现代性并不存在于一个想象中的未来里,或在当今的强力中。时间是过去的,新的时间即将到来,这就是亚历山大城的古老博物馆。最后,一群来自拜占庭的学者型艺术家在1453年,实现了他们与古老博物馆真正的背离。他们被拜占庭驱逐后进入托斯卡纳,然后共创了文艺复兴风格。所以这并非是银行家的儿子或银行家自己去主导风格。它还是被学者所影响的,博物馆人和其他人也受到波及。

HUO: 你说要反思美术馆,将它转成一个生产领域,一个实验室。

AK: 一个实验室——不仅做作品,还要重新处理已经完成的作品。

HUO: 做一个能研发的实验室。

AK: 开发初期时应该有各种各样互相认识的人。最好他们能彼此相爱,现在我们已经进入了一个柏拉图式的研讨会中了。

HUO: 这是一个完美的结合:彼此相爱的人们的结合。这是一个美术馆,一个实验室,就像巴拉德(J.G. Ballard,作家)说的:这是一个联结制造处,它创造关联。

AK: 你是这里的专家,你就是这么把萨拉·莫里斯(Sarah Morris)送到我身边的,那天真是个好日子。

HUO: 她当时给我打了电话,跟我聊她想做的事,聊了十分钟后我就决定把她送到慕尼黑去拜访你。当时在她说话的时候我把她打断了,我说你要谈的已经很明显了,你和亚历山大可以一起做这个,你们俩有特别明显的共同点。

AK: 这就是艺术作品本身了——把大脑或感官放在一起。你管这个叫什么?指尖相碰,两个人指尖碰指尖。

HUO: 这也是黑山学院内发生的事。

AK: 是的,正是,所以我们才需要一个想象中的黑山学院,不是吗?

HUO: 以及设想一个想象中的黑山学院怎么运行。

AK: 正是你在做的。

HUO: 所以我们要通过加强这种联结而形成一个想象中的黑山学院;对新一年来说,这是个不错的箴言。

AK: 这是个新年的完美箴言。现实只能通过美术馆而非股票交易而展现出来。

HUO: 最后一个问题。我现在还在进行一个有关抵抗写作消失的项目。我们每天都在Instagram上发布一个句子,一个闲谈。现在在坦桑尼亚工作的动物学家珍·古德尔就说,通过一起工作,我们能创造一个更好的世界。并不只是为了人类,也为所有生物。阿德南(Etel Adnan)也说:世界需要团结,而非分离。需要爱,而不是怀疑。需要一个共享的未来,而非是分裂的未来。所以我想知道你们在新的一年开始之际,能不能也帮我们写点什么?

AK: (写)不要因为别人的力量,而非从你自己的无能为力中认为自己是愚蠢的。

亚历山大·克鲁格(1932- ):德国电影导演、编剧、制片、电影理论家、评论家,小说家,学者。从上个世纪60年代起,他积极地活跃在德国影坛、文坛、学界和各种重大社会事务中,其代表作有《告别昨天》(1966)、《马戏团帐篷顶上的艺人》(1968)、《资本论》(2008)。