来源:艺术界LEAP 黄建宏

展览“阿涅斯·瓦尔达的海滩在中国”里的摄影作品

眼前的银幕:

投影式时间感中的交互层级关系

长久以来,我们认为影像是人创造的,因此,艺术家与影像间的关系一直都以“拥有”和“隶属”的关系被思考。比如说:某某人创造了这个影像,或该影像出自谁的作品。观众的角色被限定在了“呈现”与“阅读阐释”上;但我们必须意识到这样的区分是和以前的拍摄、放映设备与技术相关的,也就是说,制作者与观众的关系是被银幕与观众席的关系决定的。今天,已经出现极大的转变:影像和人互为媒介。影像作为“再现无法在场者”的功能已经因为数码工具和社群平台,有了很大的改变。“无法在场”以及它的再现,都不再只是单一方面的存在,而是以交流和接收中的“相遇”作为在场的存在。这不能完全算是一种新的关系,但确实在过往的所有权的观念下,对于影像的认知,更多的是观众与创作者之间的关系,而不是与观众或阅读者之间的关系。因为拍摄的资本积累与诉诸大众的放映系统,早已规范出了由“凝视”所建立的层级关系。这样的层级关系不仅是创作者主宰观者“应该”接收的讯息和感受,相对发生的反向关系里也存在着层级关系。所以,这种通过投影而完成的凝视时间是一种交互式的层级关系。

阿彼察邦,《TEEM 11月20日》,2007年,高清录像,9分53秒

影像的使用:相遇式的时间感

今天,影像与人之间,原本固定在“凝视”(投影幕)两端的交互层级关系被保存、共享与交换等“使用关系”逐渐取代了,这个现象我们可以视为是一种“多面向”的去阶层化,换言之,影像在人与人之间各种速度与速度变化的流动中,从屏幕的个人化与私人空间化,一直到数码化工具与网络平台,都早已经瓦解了投影式的时间感,或者让投影式的时间感压缩到更大量的“通讯流量”和“数据存取”中,进入到人际关系与数据运算之中。一方面“使用关系”中的所有经验,会改变创作者和影像的关系,另一方面,它更提供了一种新的影像伦理关系,将投影式的时间感置于无明确边界的虚空间之中,置入进行各种社群连结、社群沟通与社群表现的“相遇式的时间感”里。

唐潮,《安全岛》,2015年,单频录像,19分13秒

如果说凝视式的时间感背后都存在着一个原创者,那么相遇式的时间感中存在的就是一个发起人;或说凝视式的时间感其核心是艺术家能够营造一种独立的时间感,一种去除了脉络的此时此刻(或说脉络只能被指涉),那么,相遇式的时间感就是一种在关系与运动中生成的时间感;凝视式的时间感往往将日常时间予以崇高化或绝对化,但相遇式的时间感是一种重返日常时间的意向与专注力;凝视时间对于影像进行雕塑般的创作,欲求着世界影像,因此,有限的影像作品就会是对于世界的某种指涉,但相遇式的时间感却是一种捡拾和补遗,是在世界、社会、社群中流动着的影像。

张纹瑄,《台湾史的结构》,2016年,旅行团、印错封面的书、单频录像、文件

当然,我们很难说这是数码时代的新影像,因为早在维尔托夫的声音实验室里,他剪辑了并非由他“凝视”的影像,而是“遇见”的影像——最早的蒙太奇之一就是以“遇见”(相遇)作为思考影像的入口。这种早期蒙太奇电影的重整片段就是对于如何与世界相遇的思考。而让·鲁什与埃德加·莫兰合导的《夏日纪事》则提供另一种“相遇”:以拍摄与大家相遇,并继之以拍摄的影像连结起不同的个体,并借着影像推进彼此的关系——让人进出于影像内外,并让我们看到这进出之间人的改变,不断让被记录者成为观者与评论者。

同时,可以发现“五月风暴”前后的戈达尔是如何以“实践”来处理相遇式的时间感,他在《中国姑娘》(其实严格说从《狂人皮埃罗》里就已见端倪)中让表演在影像中发生,而不是由表演完成影像,并使得图片与字样都成为政治叙事可使用的影像;另一则案例是《此处与彼处》,戈达尔和密耶维尔让影像在电影中诉说自身,让人和历史影像以及影像制作产生直接的“相遇”关系;当然,居伊·德波的《景观社会》则充分展示出从资本主义的景观社会中捡拾出来的影像——“捡拾”自身就是一种“相遇”,但同时也是出于一种对于“日常”的提示。在此,“日常”同时意味着“实践”的所在。(1)

展览“阿涅斯·瓦尔达的海滩在中国“里的摄影作品

遇见日常:对生命政治的长期抗战

在这个凝视之外的日常实践中,可以看到两条重要却非常不同的发展轴线,一是亚历山大·克鲁格(Alexander Kluge)的观念论述纪录片(特别是《来自古典意识形态的新闻——马克思-爱森斯坦-资本论》)与阿涅斯·瓦尔达(Agnès Varda)的生命论述纪录片《我与拾穗者》、《阿涅斯的海滩》,他们分别不同于西贝尔贝格和索科洛夫剧场式的再凝视化,也不同于那些新浪潮男孩进入二十一世纪后越来越诉诸历史和人性批判的“世界论”姿态(相对于“日常”)。相对于此,他们让画质高低与画质的稳定性与否不再成为阅读影像的基本追求,让影像保留许多交换和连结的“邀请”和“意外”。

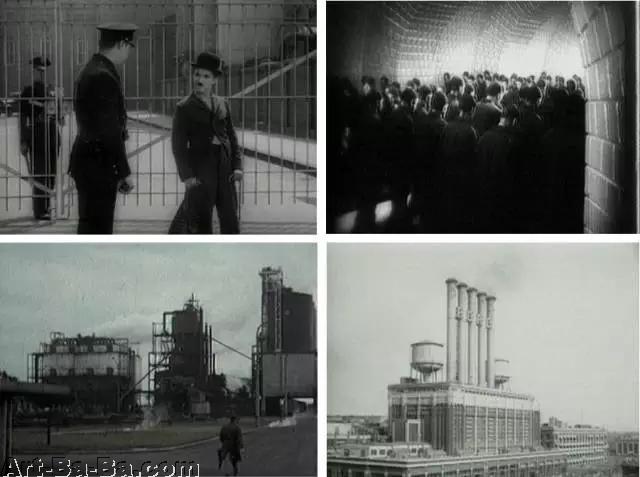

哈伦·法罗基,《工人离开工厂》,1995年,影像,黑白、彩色、有声,36分钟

随着世界进入所谓的后现代与随后的新保守主义时期,也同时是家用摄影机与录放机普遍化的阶段,有着相遇式时间感的影像制作成为一种几近群众运动的普遍现象,此时,也是影像快速庸俗化的阶段,而批判理论也更聚焦在“文化”议题上。无疑地,哈伦·法罗基由“机器眼”出发的批判、观察和论述影像,应该是最具代表性的。他使用纯碎说明性、功能性与机构性的影像,对于我们今天置身的生命政治处境进行了揭示;他既从各种机构的档案影像与工具影像,回返、呈现出日常影像的巨流,表达出我们必须创造相遇式时间感的必要性。同时,由于这样的积极相遇所捡拾的影像,则开启了一种非凝视性的论述性观看。我们活在影像之中,这句话意味着我们活在影像的历史之中、置身于影像的体制之中,换言之,人们对于影像的创造力大多都已经被剥夺了。对此,阿彼察邦的《正午显影》则在普通群众的生活空间中进行游走式的相遇。他总是能够将日常的相遇式时间感导引到现世的传说,在他后续无论是长片抑或短片的拍摄,“松散中的异常”(《恋爱症候群》、《湄公酒店》)与“激进的共存”(《波米叔叔的前世今生》、《梦幻墓园》)都在电影影像的操作中导入了日常的真实力量,这种力量来自于日常中的“串流”,意即源源不断加载信息的连续时间,也提供出让导演想象转世与转化的时间场域。简言之,串流时间中的事件就是“相遇式时间感”的出现与生成:就像阿彼察邦《萨克达》如何在流泻的平缓音乐中道出“我不属于⋯⋯”,以及如何在《灰烬》中以散步的节奏“捡拾”泰国生活的影像。同样地,我们可以在米格尔·戈麦斯的影片计划“一千零一夜”中看到,行动的纪录与超现实的演出如何并置,让超现实的象征场景成为串流中的节点,从而使影像的“寓言化”并非强势地要求得到凝视,而是日常串流时间中的相遇。

阿彼察邦,《萨克达·卢梭》,2012年,高清录像,5分钟18秒

无独有偶,这些在巨大的影像串流世界中创造“相遇式的时间感”的创作者们,都强调他们对政治的批判与对生命的深刻考察,换言之,如果说“串流”是无法回避的系统发展与结构模式,那么“相遇式的时间感”的生成就是反抗这种系统与模式的重要征候。如此,我们便知道新的影像政治性出自更为细致的关注力,一种并不中止运动和流动的“相遇”。

沈莘,《据点》,2016年,单屏录象,72分钟

如何相遇?数码网络时代的难题

由上述从电影与录像艺术中的追索来看,虽然显得非常片面,但已经足够我们理解到“相遇式的时间感”是一种存在于活动影像中的“观点”与“意向”,而这个面向无疑可以在数码网络时代中获得其充分的意涵。因为过往作为影像内容的视觉构成元素,已经不再单纯地成为美学的分析对象,也就是说,不能只是作为一种独立的静态再现,在今天更为重要的是,影像内容作为启动流通与连结的“驱动力”与“向量”,无论是创作者或是观者,都在一个指向串流的影像体制中,捕捉并创造“相遇式的时间”,或是让自身在影像串流中获取“相遇式的时刻”—— “凝视”变成了一种过于武断的权力运作,创作者转而意识到或描绘出自身所在的影像生态关系,而这种意识与描绘又以“捡拾”或“遇到”来牵引出对于影像生态的想象。今天艺术家的能力在于“游走”与“散步”时,能够随时掌握住相遇式的元素,即使它们尚未显现出任何叙事意涵。这在创作一方来看显得松垮,但相对地在观者一方来看,则是一种可能的共享空间,这种共享并不是单纯的人与人之间的对象交换,而是时间上的无缝交换;但事实上,这种在过往是被压抑而没有获得发展的“相遇”。今天越来越多见的网络社群影像平台与“串流”予以凸显。

张纹瑄,《台湾史的结构》,2016年,旅行团、印错封面的书、单频录像、文件

弗朗西斯·埃利斯(Francis Alys)在他的行为录像中,让行为的时刻置放在环境的日常中,从而“生成为”某种相遇式的时刻;张纹瑄在《台湾史的结构》录像中,运用的是田调工作中横向移动的风景影像,或是对于某些已不存在历史痕迹的传说地点进行“日常”的观看。从中,我们可以意识到艺术家尝试让自身与历史地景间的关系脱离特定的凝视,而陷入历史的串流之中,再以叙事的虚构,捕捉足以在串流中相遇的时刻。上述的影像创作所制造的相遇式的时间感,都指向了某种连结与共享的生成,也因为这种关系的生成,而似乎可以遭遇某种解放的时刻。

文/ 黄建宏

————————

1. 这样的影像生产还有大批的材料与作品可以进行分析,如六十年代美国蜂涌而起的实验电影、家庭电影,八十年代的伦敦地下电影与后冷战出现的许多二手胶片的电影与动画等等。