来源:实验主义者 孙天艺

作者:泰瑞·史密斯 Terry Smith

译者注:2011-2014年间, 匹兹堡大学和卡耐基梅隆大学发起了的一个名为“定义当代性:想象‘星球化’”的长期项目,整个项目的目的在于提出在当代的“当代性”可能为何,以及它与我们当代经验(比如全球化和反全球化)的关系。而“星球化”恰是“全球化”的一个分支概念(它甚至把全球描绘成为一个更具有整体性的统一体)。对“当代性”与“星球化”的并置和想象或许能帮助我们渗透对世界格局的认知,以及判断其有可能的未来走向。泰瑞·史密斯作为项目召集人,他在15年的学术刊物《The Nordic Journal of Aesthetics》第24期上发表了同名文章。本篇文章的上半部分为史密斯对“当代性”的一种选择性梳理,除了从项目本身出发,身为艺术史家的史密斯也对艺术界中的“当代”提出了质疑:在颇为流行的理论论述中,当代艺术似乎成为了一个充满“时代错误”的、看似混乱实则无差异的产物,而我们是否有可能从其他方式切入,并从中发现它与我们世界的真实关联?

在今天,思考当代性(也译作同时代性contemporaneity)以及它与当代艺术的关系意味着什么?目前,我先会从当代性的定义出发:它代表时间中的多种存在状态,同一时间不止有现在,还有过去与未来的时间,正是如此我们才能拥抱非现代时间(包括土著的认知)和其他时间类型。自从人们开始有意识地对时间进行划分后,当代性的可能就出现了。我们可以从圣奥古斯丁写于公元前398年的《忏悔录》中找的到这种认知,而当下之人依然在思考这一时间的结构,并将其置于默认的位置上:也就是说,人类将过去、现在和未来的时间想象为成那种主动呈现出的东西,与上帝的神圣永恒性相反。但是,让我们再回到1820年6月25日黑格尔写下的《法哲学原理》前言,从这里可以找到一个有关“现代”的概念,在这篇文章中也出现了那个著名的猫头鹰隐喻。

“哲学的任务在于理解存在的东西,因为存在的东西就是理性。就每个人来说,每个人都是他那时代的产儿。哲学也是这样,他是被把握在思想中的它的时代。妄想一种哲学可以超出它那个时代,这与妄想个人可以跳出他的时代,跳出罗陀斯岛,是同样愚蠢的。”

黑格尔否认哲学限制了我们到达“特殊和偶然”,即现代主义(presentism)的说法,相反,他声称“主观的自由”,即生存的目的只能在“本质现实的现在”才能呈现出来。他用一个著名的隐喻概括到:“关于教导世界应该怎样,也必须略微谈一谈。在这方面,无论如何哲学总是来得太迟。哲学作为有关世界的思想,要直到现实结束其形成过程并完成其自身之后,才会出现……当哲学把它的灰色绘成灰色的时候,这一生活形态就变老了。对灰色绘成灰色,不能使生活形态变得年青,而只能作为认识的对象。密涅瓦的猫头鹰要等黄昏到来,才会起飞。”

从技术的角度来说,这时面对当本体论(ontology)变为去本体论(deontology)时而产生的警告。更广泛说来,它提醒了我们,世界本身在思想生产中的首要地位,而每个哲学家都是在递交事物一刹那就开始褪色至黑的信使。黑格尔可能希望提出一个与柏拉图洞穴寓言(人们经过幻想推想认知才了解世界)相反的比喻。因此,如果我们将这个隐喻可视化,隐喻本身不会贴近萨恩勒丹(Jan Sanraedam)1604年版画中那束光所暗示的含蓄叙事。它们反而更贴近于黑格尔时期纯灰色画和学院派画家的彩色绘画中的比对,例如安格尔的彩色版和十多年后制作的灰色版《大浴女》(见图1)。当在灰上画灰的时候,黑格尔的观点就很容易被捕捉到:坦率的说,此时你得到的是知识,并非生活(的现实)。

(图1:《大宫女》,约1824-34年,油画,藏于大都会美术馆)

大部分接下来的哲学家都使用了视觉隐喻使重要的实体世界经验变得生动起来,并且,随着我们进入当下,我们也可以找到那些不均匀但是逐渐压缩为现实的隐喻。保罗·里科尔(Paul Ricoeur)《时间和叙事》就是对西方思想中此类发展的一个描述。这也是彼得·奥斯本(Peter Osborne)《时间政治:现代性与先锋派》的主题。但本篇文章的目的是:在思考当代的当代视野中,究竟哪一个是最有说服力的,所以让我以几步快速跳跃至现在。

克尔凯郭尔(Søren Kierkegaard)用以下一句话开始了他于1846年写成的《当今时代》,他说:“我们时代的本质上是一个理解与反思的时代,没有激情,偶尔会迸发热情,人们精明的活到死亡”4。接着,他继续详细表述了他对于制度化生活方式和当时正统性“平等”的厌恶。对他来说,这种对比总是伴随着他对于另一种时间关系的强烈呼吁,这一关系完全占据了“瞬间”。正如他在生前最后几个月的报纸论战中,他重申了在他信念中的某种“同时间性(sametimeness)”,即与基督一起的当代性。

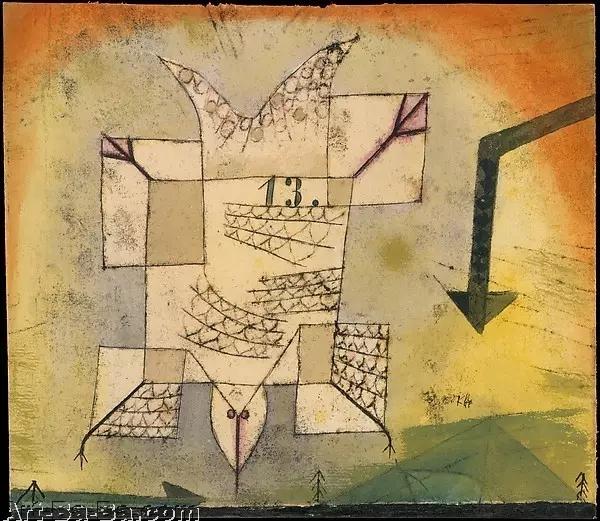

本雅明后来就不断反思这个话题,其中最有名的就是他最后的《历史哲学提纲》(1949),特别是在论述保罗·克利的水彩《新天使》(1920)时。而在本雅明购买《新天使》的那个展览上,另一幅作品《下降的鸟》(1919)显示了克利对一战的关注(见图2),而不是本雅明对于天使惊愕于“从天堂吹来的风暴”这样的解释,即对时代进步的解释。我这里引用来自本雅明20世纪30年代在《拱廊计划》(The Arcades Project)“N”文件夹中的一段关于“辩证图像”的说明。

(图2:《下降的鸟》,1919,水彩,藏于大都会美术馆)

“每一个当下都由那些与之共时的图像所决定:每个‘当下’都是一个特定的可辨识性的当下。在这个当下中,真理被时间装载到要爆炸的程度。不是过去阐明了现在或现在阐明了过去,而是,图像是这样一种东西:在图像中,曾经与当下在一闪现中聚合成了一个星丛表征。换言之,图像即定格的辩证法,因为虽然过去与现在(the present to the past)的关系是一种纯粹时间和延续的关系,但曾经与当下(what-has-been to the now) 的关系却是辩证的:不是时间性质的而是形象比喻性质的,只有辩证的图像才是真正历史的(即不是陈旧的)图像。被读解的图像,即在其可辨识性之当下的图像,在最高程度上带有那种危险的、批判成分的印记,这正是一切读解赖以建立的基础。”

这里的“辩证法”并不是将融合对立之物的过程当做一种绝对历史进程,它是一个启示性的事件,使黑格尔被体验为激进中断的认知和复兴联合起来。德里达是最早注意到这一点的人,他在《哲学的边缘》这本书中就对“差异”就有过非常激烈的讨论,他认为:

“延迟的结构事实上禁止一个人把时间化(时差)当作活生生之当下的一种纯粹辩证的复杂化;这毋宁是先验现象学的风格。它把活生生的当下描述为滞留之踪迹和前摄之敞开的一种本源的、持续的综合,这样的综合被不断地引回自身,引回其被聚集并且正在聚集的自身。无意识的他异性让我们关注的不是当下之变化——过去或未来——的视域,而是一个从未到场,并且绝不会到场的“过去”,它的“未来”不会是在场形式的一种生产或再生产。”

德里达的这些话不仅将黑格尔重塑(实际上也是解构)为一个投机的哲学家,还改订了本雅明的隐喻,即保留了其爆发性,但是抛弃了以辩证法为基础的推测。因此,在《论文字学》中的题记(exergue:指硬币的空白边缘处)里,他写道:

“展望未来,危险重重。它将彻底告别正常状态并且只能以稀奇古怪的形式显示出来,展现出来。对未来世界来说,对动摇了符号、言语与文字的价值的东西来说,对指导我们未来的东西来说,仍然没有题记(exergue)可言。”

这个所谓的后期德里达致力于关于题记/空白边缘性的写作,不过他并没有在他的出版物中直接写到“当代性”。但是,他直接影响到了我于10年前,也就是2004年的匹兹堡第54界卡内基国际展览时,向学者、理论家、艺术家、批评家以及策展人提出的“当代性的问题”*1。我的问题以这样的形式被抛出:在现代性之后,以及在后现代的行程中,我们怎么知道并且展示出在当代性条件下的生活?如同其他故作深思熟虑的问题,我们对这一问题也进行了大量假设的推演,比如为什么它被提出,关于它被当做问题的尖锐性在哪里,以及关于它承认的隐含答案。前言处已经清楚的说明了问题的目的以及它的指向。

“这是一个关于当代个体存在和社会归属的问题,关于两者的关系在近期如何被理解的问题,以及关于它们如何呈现给他者的问题——通过讲演、文本、艺术组品以及展览。这本书的编辑从知觉出发,也就是当对这些关系有了敏感认识之时——简单来说,即大规模的描绘世界以及小规模的制作世界之间的关系——后现代时间对现代性怀疑似乎都已经过去了。那么,这是否意味着大规模的制作世界以及与现代性相关的综合性项目已经恢复主导地位了,尽管是以多重性、偶然性又充满矛盾的形式?或者这是否意味着世界已经进入了一个境况,内部充满差异和怀疑的框架已经失去塑造远处思想的力量了,所以只能消耗日常生活的特殊性了?这让我们暴露在现在面前。如果是这样的话,这个充满谨慎的怀疑和小心翼翼希望的当代性被封闭在一个吸引着充满过去的未来乌托邦里,但是它总是并且无处不在的将自己呈现为一个紧迫的问题。”

会议上的发言人从各种角度切入探讨了这个问题,包括詹明信(Fredric Jameson),安东尼奥·内格里(Antonio Negri),罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss),吉塔·卡普尔(Geeta Kapur),麦肯齐·沃克(McKenzie Wark)以及尼克斯·帕帕斯特爵迪(Nikos Papastergiadis)。我在介绍中利用“当代”一词的复杂多层意义以及其随着时间而改变的意义,它不可避免的取代了与“现代”一词相关的一组含义,其核心方面如下:

“如果我们把(当代的)特质(当然,与肌理相对应)概括为描绘世界的关键,我们就能看到其构成特点显现于此,当我们排除其他虚拟解释后。所以,在具有加速性、普遍性以及恒定性的认知裂痕中,我们就能看到由不匹配的观看方式以及评估同一世界的方式组成的“当代性”,在异步时间的实际巧合中,在各种文化和社会的多重性中,所有事物都以其内部迅速增长的不平等性而展现出来。这当然看起来就是现在的世界了。不再是“我们的时代”了,因为“我们的”并不足够涵盖其矛盾。而且这也不是“一个时代”了,因为如果现代倾向定义自身为一个时期的话,那么过去就会进入时期中,在当代环境下,分期是不可能的。关于这个事物状态的唯一恒久之事是它可能会持续进入到一个不可指定的时间量中:现在可能会变成“永恒”,或相反。但是,正如波德莱尔所认为的,这并不是在一个变化的状态里,而是一种永不间断的开始,那种德里达理论化为“到来的”(à venire)——尽管无法预知,但一定会到来。”

在朗西埃写于1997到2005年的论文集《交感时间编年史(Chronicles of Consensual Times)》里有一组相似的问题和观点,但是这些并没有被拓展成更为广阔的理论,甚至是有关“时间”的推论,相反,它们通过虚假的“一厢情愿”来保证霸权的闭合。

相似的还有阿甘本在他2007年的欧研院研讨会上提出的“当代意味着什么?”他试图将“当代性”清晰解读为可以被了解其真实本质的人们所体验的状态,而这一本质只有在这种经历后、在抓住其内部语域后才能被准确发现。通过隐喻,他提出一个又一个悖论,全部关于“当代”在被分析之时产生的影子游戏。尽管他试图解释这种与我们当代时间有特殊相关性的存在状态,他并没有展示这种状态(这是我试图去做的事情),尽管这一状态的普遍性或预先存在性确实是一种正常现象。相反,他描绘了“当代性”在最深刻,最本体论的语域是如何被哲学家、诗人和其他人经历的。从尼采到当代天体物理学家,他从这些与之相关的当代思考中寻找案例。尼采的《不合时宜的沉思》(1873-76)就被引用为这一悖论性主题,即那些“真正当代,真正属于他们的时代的人是那些不与需求相一致又不去让自己去与之相适的人。”——最重要的是,他坚持认为尊重历史决定性的力量会让同时代人降为奴隶,让他们无法拥有自己的生活,更不用说未来的历史。正相反,阿甘本坚持“当代性就一个人是与自身时代的一种独特关系,它既依附于时代,同时又与时代保持距离。更确切地说,它是一种通过分离和时代错误来依附于时代的关系。”这是对波德莱尔“现代性”的重述,而这并不适合当代的情况。

但是,正是这种埋藏着的熟悉感,这种简单、循环着的模糊性让阿甘本的“定义” 对当代艺术界的话语如此具有吸引力(事实上,他有一种后现代中的重定义模式),这里的话语先天沉浸在自己的镜中。《艺术论坛》前编辑蒂姆·格里芬(Tim Griffin)就这样精确地写道:

“在过去的五年中,围绕着艺术对话的最令人困惑的关注点就是“当代”,到目前为止,这个看起来不言自明的描述已经走向反面了,换句话说,它在被当成了一个颇有意义的名称和研究性主题,走到了与世界真实且推演着的关系的前面。而希望在于,这个词汇可以帮助排除掉一些当下对艺术创作及接受的普遍理解。但是,这种推动不像看上去一样简单到足够让人理解:艺术家,艺术史家,策展人以及批评家都希望在当下找到历史的轨道,但没有任何人立即宣称找到,反而是迷失了的“去时间性”占据其中。在扩张了的艺术系统中,由于人们对“新”的投机般的痴迷,对历史排序或区分的要求就变紧急了,而这个系统的边界已经变得过于疏松以至于侵蚀了艺术的思维能力。如果这就是“当代”的实质意义,那它可能是阿甘本所说的‘去联接性’:当时间分别被占据,看上去可能在‘太早’和‘太晚’中摇摆时,某物才是当代的,就现在的艺术而言,它已经包含了时代错误的种子。”*2

面对这种无处不在的思考缺失,我很高兴彼得·奥斯本带入了一个有关思考我们现在当代性本质的问题,他识别了一些当代艺术实践和思考,并将它们当做理解中心。毫无疑问的是,他的《不在或无处不在——论当代艺术的哲学思想(Anywhere or Not at All: Philosophy of Contemporary Art))这本书正是思考当代性和当代艺术关系的里程碑。但是,在我看来,比起归纳为一个总体的“当代艺术哲学”,他的书为艺术创作提供了重要理论基础,而这里的艺术是在我所认为的艺术生产的三个主流之一:在欧美当代艺术中,我称其中一个主流为“再现代性”(Remodernism)。这种进行着的(市场主导的)对艺术媒介(特别是绘画、雕塑、电影和摄影)的持续改造已经在20世纪初的先锋派时期有了革命性的变化,然后又在70年代变化了一番,所以这些(后)媒介能够以更当代的方式持续承载内容,比如装置、视频、表演以及电子平台,以及对这些媒介进行更为现代化的混合。正如我可以从艺术和语言介入,而阿多诺式批判是对艺术家、理论家以及机构来说最为适合的批判方式,这已形成被他称为“后概念(post-conceptual)”的一种潜流。一个更为完整的当代艺术哲学也会引导那些当代艺术的潮流,我在下文会详尽描述。

在更大的图景中,我需要为当代性的问题划出一个地缘政治框架,这是打破现有艺术话语中普遍存在的艺术与理念自我闭合问题的必要方式。

泰瑞•史密斯是艺术史学家,澳洲文学院院士,现任美国匹茨堡大学艺术与建筑史系Andrew W. Mellon特聘教授,美国学院艺术联盟(CAA)的Franklin Jewlett Mather艺术批评奖获得者。他的主要研究课题是世界的当代艺术,包括其本身的体制和社会背景、多重现代性和多重现代主义,还包括当代性历史和理论,艺术史和艺术理论批评的历史写作问题。

1见泰瑞·史密斯《介绍:当代性问题》,出自《艺术与文化的二律背反:现代性,后现代性,当代性》,泰瑞·史密斯、奥奎·恩佐、南希·康迪 编

2蒂姆·格里芬,《时间之外》,《艺术论坛》,2011年9月刊。

译 者:孙天艺

来源:实验主义者 孙天艺

定义当代性:想象“星球化” (中)

地缘政治当代性构成当下,尽管这是由那些冒权者实现的

2000年左右,从大众传媒到晦涩的学院派,几乎所有领域都提到了有关世界现状的问题。为什么会这样?这些问题从何而来?他们想从描述的明确事件中寻找到什么样的问题?总的来说,这些问题的答案是向一个什么样的世界提出的?

2002年夏天,一名《纽约时报》记者报道了他与在与一位“白宫高级助手”的谈话情况:

“这位助手说,像我这样的人是生活在‘基于现实社区’中的人,也就是‘相信能从可识别的现实里,通过审慎研究而得到解决办法’的那种人。我点点头并喃喃道有关启蒙原则和经验主义的一些东西。然而他马上打断:‘世界不会再这么运转了’,他继续说道:‘我们现在身处帝国之中,我们的行动时创造了自己的现实。在你如愿费心费力研究这个现实的时候,我们又行动了,创造了一些新现实,然后你们又可以去研究,事情因此被整理出来了。我们是历史的演员……而你,你们所有人,都只能在后面研究我们做过什么而已。’”

这个高级助理可能是卡尔·罗夫(Karl Rove),他是乔治·布什(George W. Bush)总统的长期政策顾问。在911之后的几年里,他常提出同样的观点。比如,在2006年1月31日,他在向华盛顿特区发表的国情咨文中说:

“公民们,在一段时间内,我们被要求具备领导世界的能力。我们已经进入了一个意识形态剧烈冲突的时代,但是我们又没什么能提供的。我们看到科学和商业上的剧变,这些皆影响了我们的生活。有时,历史似乎转入一个宽阔的大弧中,转向一个未知的彼岸……在如此复杂并具有挑战性的时代,孤立主义和保护主义可能适用于很多地方而且颇为吸引人,但是它总会在危险和衰落中走向终结。保护子民、维护和平以及掌握我们命运的唯一方式就是通过我们自己的领导力。所以美国将继续领导世界。”

当时,布什正在对抗一个对伊拉克战争中灾难表示不满的民主国会。布什、切尼(Cheney)以及被大家认为代表进步社会经济组织的新自由主义激进分子们都在声援那种向中东出口的“友好资本主义品牌”,这掩饰了一个国家的灾难性状态。内奥米·克莱因(Naomi Klein)在她的《震惊的教条(The Shock Doctrine)》(2008)中就准确的将它描述为“灾难资本主义”,让公众保持平静——或者干脆冻结恐惧,将它锁定在瞬间,等到下一次灾难的发生——成为它能成功的关键。

布什也呼吁,作为89后世界上仅存的“超级大国”、冷战中的唯一幸存者、世界历史创造者兼塑造者的黑格尔派继承人,美国应当利用以上优势发挥更大的意义。吉迪恩·罗斯(Gideon Rose)在她2012年的文章《让现代性发挥作用:资本主义和民主的调停(Making Modernity Work: The Reconciliation of Capitalism and Democracy)》中就明确地提出了这一倾向模式。作为颇有威望的杂志《外国事务》的编辑,罗斯在文章中为这种模式进行了更温和的定义,“华盛顿共识”会继续吸收由布什、切尼和那群新自由主义分子推崇的友好资本主义所产生的破坏能量,还有被掠夺的金融市场以及世界会抛向它的任何摧毁性能量:

“构造现代政治和经济的主要战役在上个世纪上半叶进行了,它们以世界上最成功系统的出现而结束......即相互支持的自由民主以及混合经济构成的战后秩序。”

但是,我觉得我们完全没有巩固这一战后或冷战后秩序,相反,我们正在经历其内爆。罗斯这一简单公式中的所有条款都不起作用,它们要不就是自毁的(金融资本),要不就是自我固定的(政府),两者无法混合,它们之间并非相互支持。与此同时,世界上其他的弱势国家都采取了其他大规模社会实验,产生了很多难以预测的结果。而且最重要的是,由于要继续运转这些现代实验,我们已经的触碰到地球所能承担的物质的极限。

这一内爆还会继续进行几十年,也会以很多奇怪又不可预测的方式爆发,偶尔还会不停复发。但是,內爆一定会发生。于是,在不可调和的差异中所存在的当代性似乎成为唯一剩余之物。如果是这样的话,我们该如何描绘出当代性?

图一,纳迪亚·卡比-林克作品《飞毯》(2011)

当代性:一个元世界的图景

在我看来,现如今,在当代生活和思想中有三股潮流,它们将现代主义宏大叙事如同搁浅的鲸鱼一样隔离开来,也让灌入潮流中的分裂性差异得以增值。这是一个历史论证,探讨了历史力量是如何作用于今日的。人对于历史转变的直觉成为了论证的基础,这种直觉存在于人类思考思想的本质之中,可能也在人类思想的本质里(如果这是一个仍可以被想象之物)。

三股世界潮流(一个元世界的图景)如下

1,持续的现代性

全球化,冷战后超级力量,文明的冲突,特殊性,新保守主义,新自由主义经济,后历史,发明的遗产,再现代主义

(在这些之间,有辩证的对抗性但是没有解决方案)

2,过渡的跨国性

去殖民化;本土化;反东方主义和后殖民主义批评,运动的运动,反全球化;后现代的拼贴,新现实主义;逆向的现代化(比如中国这个亚洲之“虎”);复兴的原教旨主义;叛乱的无政府主义

(在这些之间,是差异、临界物之间对立的摩擦)

3,当代的差异

不可比较的宏大叙事的同时期性;沉浸中的自我塑造;世界主义/平面主义,从世界公民转变为按需而来的亲密联接体(占领);生态活动性;开放式革命。

对差异进行不同的塑造将无疑花上几十年。但是我认为,这正是我们当代性现在所呈现出来的样子,当我们直接看向它的时候,当我们把它塑造成现在的历史事件时,它的每一个概念都象征了朝向世界的不同方向。

当代性和当代艺术

我对这些在当代艺术中显现出来的三股潮已经讨论多年。我最近的一本《当代艺术:世界潮流(Contemporary Art: World Currents)》就基于20世纪占主流的多种现代性而调查了这三股潮流的发展,我也用不同方式在全世界几个艺术生产中心做了调查。到处都是有关差异的证据,比如我这本书的封面选图在英美两国出版社中就截然不同。

从20世纪50年代开始,艺术发展在这几十年来逐渐成形,并被系统化为三种潮流,它们以不同的方式在世界不同的地方形成,然后通过时间传播开来,就好像张开的手指一样,以特殊的方式冲突并聚合,但总会分开,朝向一个开放的未来,永远不会聚合成一个可以被命名为“全球艺术”、“世界艺术”、甚至是“当代艺术”的拳头。相反,它们保持了各自在同时代中的差异性、内部的当代性以及它们之间的当代关系。这于是成为一个艺术史上的论证,关于历史力量之形如何作用于当代,以及这些观念取向是如何在艺术中展现出来的。

在欧美变得当代的(艺术运动,市场)

晚期现代艺术变得当代

后现代主义,复古的煽情主义和再现代主义

二,跨国转型(意识形态,问题)

1,去殖民化,民族主义

2,全球化,国际主义

3,世界主义,转译

三,当代问题(策略,想象之物)

1,世界绘画,使艺术政治化

2,环境主义,灾难,平行星体化

3,时间的情绪,调解,世界形成

虽然相对于其他人提供的总体或多元化模型来说,这个图景颇为复杂,但它并非像高等数学或航天科学一样难。让我感到比较愉悦的是,这个图景可以用空间,或更精确的,用建筑的方式可视化,这在史蒂芬·霍尔建筑事务所为弗吉尼亚联邦大学当代艺术学院(2011-15)的建筑设计中就显而易见。霍尔的概念将当代艺术视觉化为那种已经越过“现在的平面”而进入“极致时间”之物,三个平行的时间进入霍尔所说的了“无层次性”之中。在这个建筑内,“无层次性”体现在楼上的第四个画廊和一个花园中,它们是与大学校园相连接的“思考领域”。

图2,弗吉尼亚联邦大学当代艺术学院

如果将当代艺术潮流进行建筑式想象这一方式可行,那我们该如何对其进行哲学性想象呢?我们必须首先承认“当代性”并非同义于“当代”。相反,“当代”是一个缺少名词的形容词。我们总是会问“当代的……什么”。大部分情况下,你将发现说话者会用缩略的“当代”去指代“当代世界”、“我们当代的形势”、“当代经验”之类。你无法确定是这个名词究竟是什么,艺术话语总会将这一名词留白。更普遍来说,那些感受到我们时代无法命名自身而又不畏严重后果的人让这一名词留白了。但是,这个名词自始至终都是一个等待被填满之处。事实上,,分裂差异的当代性从20世纪60年代开始就已经去填补这一空白了。而现在,真正的“空白”成为完全的虚空之地,它被我们已充分意识到的连接着的星球意识填满了。描绘世界变成了全世界艺术家们关注的焦点。当代问题于是成为了:我们怎么将我们的差异塑造成世界需要的连接性?

译 者:孙天艺

定义当代性:想象“星球化” (下)

到来的平行星体化

我的建议是,从上述各项开始,我们需要更广泛的搜索并细化问题。当代世界给予人们极大的挑战:他们需要在真实的联结中描绘世界、制作并保持每一个人的对地点的敏感性、建立并维持世界和地方之间同代连接性——这些事情都会在差异占主导的地方发生,而且这种差异看上去是持续增长。

在斯皮瓦克《纪律的死亡(Death of a Discipline)》一书中,她也呼吁了些类似的东西。她敦促学生的写作应当“跨越比较文学所设下的地域的边界”,想象自己是“飘忽的行星,而不是大陆、全球或世界”,她宣布:

“我希望用星球取代全球的说法。全球化是对世界各地实行的统一交流制度的硬性说法。在电子资本的网格中,我们得到了一个覆盖了经纬线的抽象球体,总被虚拟的线切割,之前被像赤道、热带和其他的别什么的切割,现在又按照地理信息系统的要求而被绘制。然而,用未经检验的环境主义方式来探讨“行星之间的谈话”其实指代的是一种不可分割的“自然”空间,而非是一个具有差异性的的政治空间,而只有这种方式,这种谈话模式才能在全球化利益的抽象模式中生效(比如,我一直坚持将全球南方的文学变成一个使用英语的无差别空间,而不是一个有差异的政治空间)。全球是我们的电脑,无人在此居住,它允许我们对控制它有所设想。而星球则在变化之中,它从属于另一个系统;但是我们居住于此。当我用星球这一概念之时,我就想到那些为了计算出这种非派生直觉的(不)可能性而付出的努力。”

2012年,在我访问匹兹堡大学期间,她回答了我提出的问题,同时否定了自己当时用星球化取代全球主义的说法,她认为这个理论太笼统了。但是,这个2003年提出的笼统概念对我仍是有效的——事实上,面对我们目前的危机,这是最有效的一种呼吁了。我现在要试着让这个曾经抽象的东西变的更具体,让其更加元图像化以使得它看上去更真实。

正是由于这个原因,我从德勒兹和瓜塔耶《什么是哲学?》一书中吸取灵感,他们写道:“定义三种伟大形式(艺术、科学和哲学)中的思想总会驶向一片混乱,就像将一个平面抛入混乱的局面中。”他们坚持认为这三个“伟大形式”是平行的,但是走向了不同的方向。因此,他们将具有哲学概念的“内在平面”,与科学观察者定义事件、性能、标记的“坐标平面”,以及艺术家“从感知中寻找知觉”以及“从情感中得到反应”的“创作平面”相区分。

而我要寻求之物则更为宽泛。它试图将更多被切割的平面或概念上的切口扔向更多的混乱中,将其均带入我之前勾勒出的“非哲学”、“非科学”和“非艺术”的世界图像的元图像之中。

作为第一步,我们可能要想象一个这样的平面,一组平面现象(planomena)。

世界中的世界们:平面现象

地球,星球,自然历史,进化,信息

感知的内部(人类、动物、物质、机械)

社会,社会关系,当地经济,国家,文化

地缘政治和经济,国际关系,非政府组织,文明

这些都是世界中不可还原的场地或领域,也许是最重要的一批。它们从起源发展到现在。每个皆在物质或概念上颇为独特,然而却由于历史或实际原因而被联接在一起。诚然,平面现象只是个案例——所有世界级别的经验都在一个或者多个平面上发生,所有的思考都关乎这些平面的性质、构成平面各元素之间的关系以及平面与平面的关系。那么,是什么连接了这些平面,它们是如何形成的,又是如何随着时间推移而变化的,以及,它们之间是否相互影响?

我之所以受到这个提议启发,一部分是由于我反对90年代像萨缪尔·惠灵顿(Samuel P. Huntington)和约瑟夫·奈( Joseph Nye Jr)这样的全球化理论家和政府过于简化而又残酷的模型。奈希望我们能够通过将世界当做一有很多棋盘的棋而想象世界权力的分配,一个棋盘上的旗子(比如地缘政治)会影响到另一个棋盘(比如文化)。他催促道,如果美国要保留其卓越性,它必须要意识到所有相关领域的权力效应,并在规划好的政策框架内有计划地采取行动(他提出的“软实力”概念因此被世界各国政府纳为重要政策,特别是对中国)。这两个人其实更关注于强权,而忘记了他们之前的福柯、身边的环境变化,也没有关心棋盘的内部状态和平行的行星化状态。他们都坚持用自上而下的“视觉性”观看,而尼古拉斯·米尔佐夫(Nicholas Mirzoeff)早就发现,从17世纪起,更为民主的“观看权利”早已与之相抗衡了。

对照着连接这些平面的传统方式,我在此要提出一些能将这种分层方法复杂化的建议。我希望他们的方法会更加细致,或至少没有那么抽象,不会像70年代《星际迷航》中的Kirk船长和Spock指挥官玩的TRiD国际象棋(一种三维国际象棋)一样。通过这些关系所吸引来的实体名称,我只标明了在这些关系里最具吸引力的几种形式。我的建议将分成两步走,首先是将我称作“形成(becoming)的状态”安插在这些平面里。

世界/多世界/世界形成:平面&<状态>

地球,星球,自然历史,进化,信息

<本地性,生态学,虚拟>

感知的内部(人类、动物、物质、机械)

<艺术,语言,性别,信仰,人文,科学,媒体,技术>

社会,社会关系,当地经济,国家,文化

<合作,外交,战争,犯罪,网络>

文明,地缘政治和经济,国际关系,非政府组织

<时间性:现代性,全球化,全球性,平行的星球化>

(图1: TRiD国际象棋)

我在这些平面或存在领域之间插入的术语无疑在种类和历史价值上具有巨大差别。我将他们看做是变化的状态,或是行进的模式,它们以存在的平面为根基,在上面运行。例如,本地性是所有生物(人、动物和植物)存在的最基础方式;艺术是人类内心或知觉最深远的社会表达;时间性是记录同时代差异和历史延续及改变状态之物——现代和当代之名可以沿着底线而列出。

如果在这些术语的右边移动,我们会认为这个世界是以纯信息的方式存在的,这些信息随时间而演变出不同的形式,主要以技术的形式和组织的构架而显现。穿过中间部分就能看到更多微妙的交流与模式,而我对其中大部分还未下定性。

当感受到这些上下移动的模式时,我们很快就要问:这种波动着的联接是如何在世界形成(world becoming)的状态以及它呈现的平面之间发生的?我们于是找到了第三组术语,我还没有为这些词汇找到视觉化表达,因为静态的图像恐怕无法表达它们。但是我知道它们存在,于是便选择用“连通性”(connectivities)这一概念形容它们。我将他们理解为空间与时间之中的运动,理解为随着时间变化发展、重复又拓展了的运动模式。他们的名字非常接近:首先当然是思考,然后很快又在想象,然后推测,其中包括很多相关过程:比如感觉、投射、识别、沟通。略微平淡的还有:生产、消费、消耗。较有力一点的词语包括:警告、阻止、协商、冲突、战争、汹涌、制造和平、调和、观望。或者还有网络行为:寻找、网络连接、流媒体、群集。或者是不同种类的经济术语,从物物交换到高度资本主义(这里资本主义就很适合被当做一种连通性了:它有力,但偶尔也依赖与其他物,它绝不像是后现代主义者和后马克思主义者所追求的那种默认驱动力)。其他的词语还有意识形态,霸权行动等等,以及更多特殊而又能够传播的术语可以描述“连通性”。

一般来说,我们将这些过程设想为事物本身,或者是相似过程之间极为有限的联系。但是,如果我们的目的是了解这些概念是如何相互连接从而形成世界的——于是,更有效的方式是将它们想象为这些层次和链接形式之网中的线,或是连接时空的折痕(米歇尔·赛尔Michel Serres就将它隐喻为一个皱巴巴的手帕中的痕迹),或者是网络之间的节点。这种比对于是给了我们一个移动的、三维的矩阵。如果我们要为这个活动命名,也就是要为世界形成状态和平面连接的交织性、为这个将个体与集体塑造当做世界之星象去命名,那么我们应该称这一过程为“世界的制造”或“世界的形成(worlding)”。我们所有人都在不断形成我们的世界,特别是当我们在制作、展示和参与到那些有表现性、有形式的、有连通性的艺术作品时。彼得·奥斯本(Peter Osborne)在这一点上和我想到了一起。他在近期的一篇文章中概括到:“成功的后概念作品横跨(并来回穿过)内部分裂的时间,正是这种方式构成当代性。在形式上的原始二元层面(概念和美学)上,构成即表达。每一个作品的碎片都浓缩了世界形成的过程。”

世界形成(worlding)

在这篇文章中,我一直在提问:在我们的当代环境中,时间的多样性是如何致使现代的分裂和坍缩的?新的存在模式又是如何出现的?我们了解的是,所有形式的资本主义都会迎来必然的自我毁灭,现在,其危险程度已经达到了极限。在这其中,无处不在的全球化已经演变成一个世界性系统,但是它也在内爆;发展到极致的政治系统无法容纳市场的极端性;国家之间的不平等以及国家内部的不平等正在引起各式各样的革命;最重要的是,相互毁灭的辩证法看上去已经与人类世(Anthropocene)联系在了一起。这些是形成我们当前当代性差异现象的基本力量。我们虽然处于这些力量之中,但仍要反对他们。如同其他艺术家和思想家,我们要从描绘世界、制造地点以及连接性中产生的元图像出发,建立切实可行的平行星球意识。如果我们可以能够建立这一意识,我们可能就会在这些将我们包围的、缓慢但又不可避免的灭绝宿命中穿梭,我们可能会让这一宿命慢下来,或者至少通过研究而正视这个问题,从现在开始去复原,而不是用无差别的全球化或不可比性搪塞。我们要在以平行星球状态存在的同代人之间,找寻一个带有差异的、世界性的契约。(完)