来源:TANC艺术新闻中文版 叶滢

1967年,艾伦·金斯伯格在金门公园 Human Be-in 的集会朗读他的诗歌;学生们聚集在加州大学伯克利分校的体育场,抗议刚刚上任的加州州长罗纳德·里根……半个世纪后,60年代留下的回响以展览“嬉皮现代主义:为乌托邦而战”呈现在伯克利艺术博物馆和太平洋电影资料馆。 “现代主义”不仅仅是理性与科技,它还包括现代主义反理性的“分支”;另一方面,“嬉皮士不仅仅只是指那些吸大烟,到处跳舞和倡导 DIY 生活方式的人;‘嬉皮’的另一面是斯图尔特·布兰登和他创办的《全球概览》”,身为博物馆馆长的 Lawrence Rinder 在访谈中说,“他代表着全球化思考,以及那些至今仍在影响着我们的、富有革命性的想法。”我们谈到一座接纳最多平民精英的大学与博物馆曾经的活力。而包容反抗者、流亡者和实验者的伯克利,在导向右倾和封闭的美国政治环境中,除了抗议和学生运动,还能为未来带来什么?则是留给现实待解答的新问题。

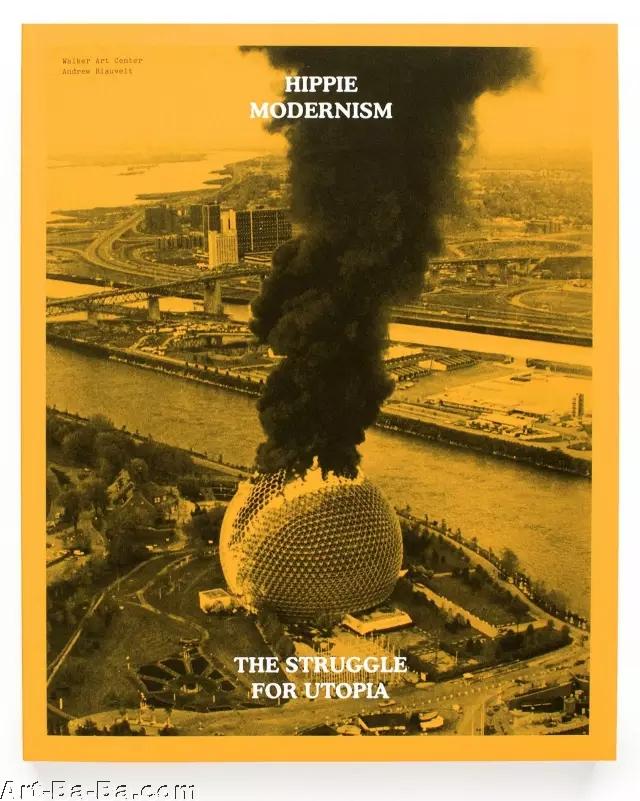

伯克利。劳伦斯·林德尔(Lawrence Rinder)的办公室非常简洁,因而在白色桌面上的那本橘黄色封面的《嬉皮现代主义:为乌托邦而战》(《Hippie Modernism:The Struggle for Utopia》)就格外醒目,这是2017年2月在伯克利艺术博物馆和太平洋电影资料馆(The UC Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive,下称 BAM/PFA)举办的同名展览的图录,也是一本由此展开的研究文论集。

▲ 同名展览图录及研究文论集《嬉皮现代主义:为乌托邦而战》(《Hippie Modernism:The Struggle for Utopia》)

巧合的是,我第一次在苏黎世欧洲宣言展现场边的书店遇到这本书时,完全被书中关于美国六七十年代反主流运动、艺术和科技实验的论述所吸引,并未特别留意这个展览即将在伯克利举办的消息,而两个月之后,在 BAM/PFA 馆长 Lawrence Rinder 的办公室再见到这本书时,这个展览不久之后就将在这里开幕。

▲ 左:《艺术新闻/中文版》主编叶滢;右:BAM/PFA 馆长 Lawrence Rinder ,摄影:Zhao Shiyan

“嬉皮现代主义”之前已在沃克艺术中心(Walker Art Center)展出过,巡展到伯克利似乎理所当然。想想50年前旧金山湾区和伯克利都发生了什么:1967年1月,艾伦·金斯伯格在旧金山金门公园(Golden Gate Park)Human Be-in 的集会朗读他的诗歌;在众多关于学生运动的记录中,这一年学生们聚集在加州大学伯克利分校的体育场,抗议当时刚刚上任的加州州长罗纳德·里根……

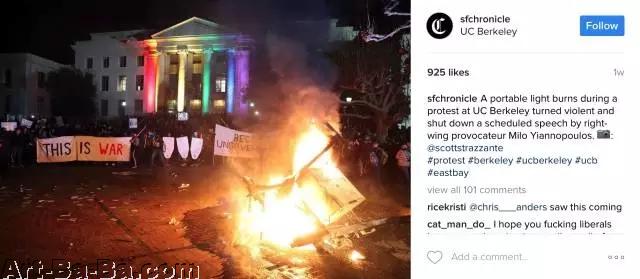

反主流文化运动、政治抗议……听起来是不是非常熟悉?就在数日之前,在伯克利发生的反对极右翼代表人物米罗·亚诺布鲁斯(Milo Yiannopoulos)到大学演讲所引发的骚乱,令人联想到50年前相似的动荡。

▲ 2017年2月2日,由于极右翼代表人物米罗·亚诺布鲁斯(Milo Yiannopoulos)受邀在伯克利大学进行演讲而引发的骚乱,图片来源:Instagram

出生于60年代的 Lawrence Rinder 并未参与到这些运动中,而这位同时也是诗人和作家的美术馆馆长说到,“现代主义”不仅仅是理性与科技,它还包括现代主义反理性的“分支”,比如“达达主义”;另一方面,“嬉皮士不仅仅只是指那些吸大烟,到处跳舞和倡导 DIY 生活方式的人;‘嬉皮’的另一面是斯图尔特·布兰登(Stuart Brand)和他创办的《全球概览》(The Whole Earth Catalog)”,“他代表着全球化思考,以及那些至今仍在影响着我们的,富有革命性的想法。” 50年前,反主流文化和学生运动点燃加州时,科技与互联网文化正在孕育中,多年后被史蒂夫·乔布斯引用、广为流传的那句“Stay Hungry, Stay Foolish”就是来自斯图尔特·布兰登1968年创办的《全球概览》。

▲ 《全球概览》(Whole Earth Catolog),1968年秋季版,图片来源:Spatial Agency

半个世纪前的行动和实验哪些依然有效?经历了六七十年代并生活在湾区的过来人,他们对于“现代”和“未来”的想法会与年轻一代产生怎样的对话和交集?

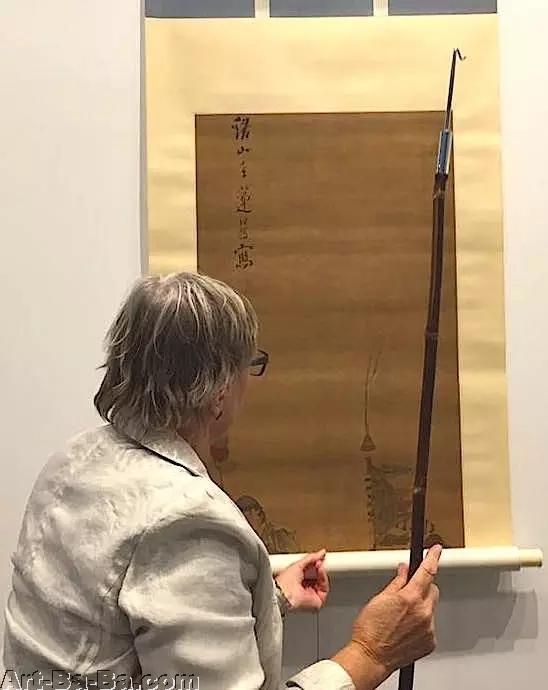

与 Lawrence Rinder 的谈话,不止是2016年再开幕的 BAM/PFA 新馆、开幕展“生命的建筑”所涉及的生命科学、艺术、设计、建筑并行的开放思维、以及“嬉皮现代主义”所定义的“现代性”,还有面对伯克利社区和旧金山湾区敞开的大学博物馆所崇尚的自由与开放的理念,以及在博物馆内部刚刚建成的一枚独特的艺术内核:高居翰亚洲艺术研究中心(James Cahill Asian Art Study Center)——已故中国艺术史学家高居翰将自己的部分收藏和研究档案捐献给了博物馆,由此加州大学伯克利分校的另一个基因也浮现了出来,它与亚洲和中国文化的承接和演化。在谈话之后的隔天,给我介绍正在举办的展览“夏木垂荫:伯克利藏中国画”和高居翰亚洲艺术研究中心的白珠丽(Julia White),现在是博物馆负责亚洲艺术的资深策展人,她曾经师从高居翰学习中国艺术史。

▲ 在高居翰亚洲艺术研究中心里,白珠丽展示高居翰的作品收藏,摄影:叶滢

Lawrence Rinder 也问到,中国有没有一个时代可以与美国的60年代相对应?那应该文化上充满好奇(甚至天真),诗歌和摇滚乐风靡年轻一代,艺术和科学对于自由和联结的渴望同样强烈的80年代吧。我们甚至设想,如果能将美国的60年代与中国的80年代并置做一个跨国界的展览,那该多有意思。

而与高居翰亚洲艺术中心相对应的,是这位出生于加州的中国艺术史学者为“遗产” 选择的另一个归宿,他将平生所藏的的图书捐给了中国美术馆学院,学院由此成立了“高居翰图书室”。

谈话结束时,围绕着加州的“嬉皮现代主义”,Lawrence Rinder 给我开出了一个不短的人物名单:Gordon Ashby、Mario Savio、Stuart Brand 到 The Cockettes 与 The Diggers 艺术组合 ……这份名单,希望来日有时间再回访了。

接受了美国反主流文化“隔代”遗传的我这一代,从《伊甸园之门:六十年代美国文化》到《数字乌托邦:从反主流文化到赛博文化》这些书本中接触到的世界已经在发生改变,伯克利接纳的反抗者、流亡者和实验者,在导向右倾和封闭的美国政治环境中,除了抗议之外,还能为未来的世界创造什么?关于这些问题,也许我们之间的谈话还需要继续留待来日。

Lawrence Rinder

对话

《艺术新闻/中文版》主编叶滢

Lawrence Rinder

▬

伯克利美术馆暨太平洋影像档案库(Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive)馆长

正在变化的伯克利和西海岸艺术生态

叶滢:西海岸的艺术环境发生了很多新的变化,你们的美术馆和旧金山现代艺术博物馆(San Francisco Museum of Modern Art, 以下简称 SFMoMA)重开,高古轩(Gagosian Gallery)、佩斯画廊(Pace Gallery)也在这里新开了空间,你身在其中,能讲讲这些变化给湾区带来什么新的能量吗?

Lawrence Rinder:湾区和南加州很不一样,从某种意义上来说,它和环球影城那些地方完全不一样。湾区刚刚从一段时间的沉寂中苏醒,因为两个重要的博物馆前些年闭馆了,他们现在重新开馆了,你真的可以感受到一些能量和令人兴奋的元素,会觉察到艺术又重回社区了。

▲ 2016年1月落成的伯克利美术馆暨太平洋影像档案库(BAM/PFA)新馆

▲ 2016年5月落成的旧金山现代艺术博物馆(SFMoMA)新馆,图片来源:SFMoMA

有一段时间,曾经有人担心许多画廊被迫迁出旧金山,如今人们不那么担心了,部分因为“明尼苏达街项目”(Minnesota Street Project)的启动。这个项目为许多被迫迁出城外的画廊创造了空间。

▲ 明尼苏达街计划建筑外观,图片来源:Minnesota Street Project

有许许多多新一代科技创业者对艺术感兴趣并开始聚集力量。在接下来的很长一段时期,这股力量将会对这里产生巨大的影响。

叶滢:SFMoMA 和 BAM/PFA 重新开馆,会产生怎样的改变呢?

Lawrence Rinder:SFMoMA 明显的变化是其扩建,是之前空间的两倍还多,交通上也更容易到达,也开放了费舍尔收藏(Fisher Collection)。BAM/PFA最显著的变化就是它更容易到达了,美术馆现在位于加州大学伯克利分校主入口的对门,临近公共交通,靠近深入湾区并连接通往旧金山市区的火车。因此,美术馆的参观量是之前的6倍,电影档案库的的入座率也比过去增长了20%到30%。我们没有很大地改变博物馆的形态,它仍然是一个百科全书型的博物馆,展品从古代中国画到当代的录像作品都有。这栋楼的物理位置也让这个观赏艺术与电影的去处得到了巨大的提升。

▲ BAM/PFA 新馆内部

另外,美术馆的新建筑也尽可能提高观众的参与度,他们也有机会参与创造艺术,谈论艺术。我们的图书馆比起以往而言也更加为人所知。我们的电影图书馆是西海岸第二大的电影图书馆——最大的在洛杉矶。在过去将近数十年的时间里,它一直藏在重重的大门后,没有人知道它的存在,不过现在每个人都能看到它了。

很多人没有意识到的是,BAM/PFA 是美国西海岸最古老、且仍然在增容的艺术博物馆。我们于1881年开馆,比西海岸任何其他艺术博物馆的历史都悠久,现在这一座是我们在历史上的第4座建筑了。

“生命的建筑”:一次重新开启与若干隐喻

叶滢:我们谈谈 BAM/PFA 2016年新开馆的首展—— “生命的建筑”吧,为什么选择此时在这座新建筑中开启了这个展览?

Lawrence Rinder:我想用一次精彩纷呈的展览来为美术馆新馆揭幕,使观众了解我们美术馆的核心。其一是我们展品的美学价值;此外,我们是一个百科全书式的博物馆,也因此,我们不仅仅只展示现当代艺术,或是西方艺术。我们是一个全球性的博物馆,包含许多不同时期的艺术品,所以我们的展览会追溯到公元2世纪,涵盖非洲、拉丁美洲、亚洲、欧洲和美国等许多不同时期的艺术和文化。我还想强调的一点是,我们是加州大学伯克利分校的一部分。

▲ 露丝·阿萨瓦(Ruth Asawa)《无题:065系列》( Untitled (S.065)), 1962年,图片来源:Estate of Ruth Asawa

▲ 莱伯斯·伍茲(Lebbeus Woods)《萨拉热窝,来自战争和建筑》(Sarajevo, from War and Architecture), 1993年,图片来源:Estate of Lebbeus Woods

加州大学伯克利分校作为世界上最好的公立大学,在各个领域都十分出色,不仅仅是人文和科学,其他领域也是一样。所以,就大学的本质而言——当然不只是伯克利,而是任何一所大学—它将会融汇各种学科与多样的文化,也许亦能成为一个包容世界跨学科思维的地方。打破学科之间的界限,是我们这个时代特征之一。

我认为本次展览成功打开了一种能够探讨与严格意义上的“艺术”相邻领域的可能。我追随某些作品的脉络,顺藤摸瓜地便进入了科学插画的王国中,例如:费尔南·莱热(Fernand Léger),我们有一幅他于1912年创作的绘画。莱热对晶体学非常感兴趣,我开始研究晶体学,并发现了这些由液态晶体的发现者奥托·雷曼(Otto Lehmann)创作的奇妙的素描。

我到德国的奥托·雷曼基金会(Otto-Lehmann-Stiftung)并亲眼看到了这些从未被展出或发表的素描,它们真是美妙极了!看起来就像是路易丝·布尔乔亚(Louise Bourgeois)昨天刚刚画好的一样,但事实上它们创作于19世纪80年代。

▲ 费尔南·莱热《构图:工作室裸模研究》(Study for Nude Model in the Studio),1912年,图片来源:2016 Artists Rights Society (ARS), New York

▲ 奥托·雷曼站在放大镜前,他致力于研究的液态水晶之后普遍运用于数字化显像技术和 LCD 屏幕,图片来源:KIT Archives

这个过程真的就是通过追溯艺术和科学作品中的脉络,我们找到了那些能够在艺术与智性上都能激发人极大兴趣的作品,我希望每一幅出现在展览上的作品都能令人惊叹,让观众感受到它的能量。换句话说,在这场展览中,没有任何一件作品是仅仅代表某种艺术流派或文化的;每一件作品本身都很特别。把这些作品布置到一起需要花费很多精力, 需要仔细思考如何呈现这些作品之间的关系。

叶滢:这次展览引入了很多科学家的手稿,为什么会有这样的选择和安排?

Lawrence Rinder:在展览“生命的建筑”中, 艺术与科学的联系其实并不是展览的主旋律,展览的核心是要以建筑作为人生经历的隐喻。你可以将建筑看作一个比喻,像是思维结构。就像展览中的曼荼罗,曼荼罗就是图像的“建筑”。它是一座宫殿的图纸,但不是一座真正的宫殿;它是一个寓意性的宫殿,精神意义上的宫殿。这便是一个以建筑为比喻的很好的例子。在这次展览中,我以不同的隐喻性角度来看各种艺术品,而他们都可以被看作某种“建筑”。

▲《佛教曼荼罗》(Mandala of Buddhakapala),西藏,19-20世纪

那些科学作品则是在观察生命体的基本结构。因此,建筑的基础是理解事物最基本的性质,包括各种物质的力量与可能性,比如地心引力。但是,这里也有一些科技类的材料和作品具体地触及了科学与建筑在历史层面中的关系。比如说,恩斯特·海克尔(Ernst Haeckel)1862年的素描画中的单细胞生物放射虫的结构成为了后来很多实际建筑结构的基础,19世纪末的“新艺术运动”(Art Nouveau)也受其插画的影响。这次展览为科学领域提供了开放的视角,但这不仅仅是一场仅关乎科学的展览,它回应了“建筑”这个概念的根本,启发着生活中的很多方面。

▲ 恩斯特·海克尔在其于1862年出版的著作《放射虫》(Die Radiolarien)中手绘的不同种类的放射虫,图片来源:马克斯·普朗克学会植物栽培研究中心(Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung)

叶滢:你是如何发现和运用“建筑”这个概念?

Lawrence Rinder:起初,我想到用这次开馆展来庆贺这座新建筑的落成,这座非凡的建筑由 Diller Scofidio+Renfro 设计。但是仅仅策划一个建筑展,展示建筑图纸或模型的展览缺乏新意,那么,如何策划一场展览去展示这座建筑的精神和灵魂呢?

▲ 这里原是一座上世纪30年代的装饰风格建筑,曾用作伯克利大学的出版社大楼

这个展览不一定非要体现字面含义上的“建筑”,而可以是用隐喻的方式展现建筑的概念与力量。Diller Scofidio+Renfro 也是极其热爱使用隐喻的建筑师。尤其是在身体中呈现的“建筑”以及“建筑”是如何在体内构建的概念。

这个包含着小咖啡馆和剧场的仿生形态就像是掉进这栋上世纪30年代的出版大楼中的器官。如果你走进这个咖啡馆,你会看见它是红色的,就像身体内部被切开一样。因此我说这两位建筑家在他们的作品里大量地使用隐喻,并且是身体和建筑之间的隐喻。

▲ 弗雷德里克·凯斯勒(Frederick Kiesler)为“无尽之宅”(Endless House)计划所作的初步设想,绘于1947年,图片版权:MoMA

▲ 弗雷德里克·凯斯勒为“无尽之宅”的内部结构搭建的模型,1959年,图片来源:MoMA

也因此,我在策划这次与建筑有关的展览中,试图找出那些创作思路上探索身体和建筑之间关系的艺术家。比如你能看到弗雷德里克·凯斯勒(Frederick Kiesler), 他是一位伟大的维也纳建筑师,几十年来一直探索着建筑与身体的相似性。

你也许记得这次展览中的一张黑白相片,它描绘了一只手托举着一个建筑模型。这张相片是其他展品的重要灵感来源。这类模糊有机体与无机体之间界限的尝试与科学材料的应用有关。譬如雷曼的液态晶体素描画,从19世纪80年代一直延续到1910年,科学家们一直认为,液态晶体是介于有机与无机之间的一种生命形态。

▲ Diller Scofidio + Renfro《手持 BAM/PFA 的建筑模型》(Hand holding a model for BAM/PFA), 2012年,图片来源:Diller Scofidio + Renfro

这座建筑仿佛在展望一个未来,在那个未来里,建筑可能是有生命的。虽然这栋建筑还不是严格意义上的智能建筑,但我们在未来会见到智能的甚至是有生命的建筑。

叶滢:“生命的建筑”展览中有来自西藏的曼荼罗唐卡,也邀请了中国艺术家邱志杰来在美术馆入口处作画,BAM/PFA 与亚洲之间的关系是怎样建立起来的?

Lawrence Rinder:BAM/PFA 在历史曾有过许多不同的名字。1919年一位日本王子赠送给我们一套包含几百件日本版画作品的收藏,使它成为了一座国际性的博物馆。所以说,正是因为这批日本版画的捐赠,博物馆的藏品不再集中于西方当代艺术。

▲ 邱志杰《世界花园地图》,2016年

20世纪60年代到80年代,我们开始真正收集亚洲艺术品。多亏了高居翰(James Cahill) 教授的帮助,我们有了中国绘画的馆藏。除了传统中国画,还包括中国当代艺术,日本的传统艺术作品,以及来自喜马拉雅、西藏和尼泊尔的藏品。我们还拥有日本境外最大的日本电影资料库,也收藏了许多中国电影。总共收藏了大约16000部影片。我们在与亚洲的联系是非常紧密而广泛的,不只是 BAM/PFA ,这里的大学、整个城市和社会都有着与亚洲文化上的强烈共鸣和经济上的联系。

“嬉皮”与“现代主义”:

从非主流到互联网文化

Lawrence Rinder:从某种程度上来说,“生命的建筑” 展的确触碰到了一些相临的领域,尤其是科学领域。我们今年2月8日有一个新展览开幕,名叫“嬉皮现代主义”(Hippie Modernism)。

叶滢:我刚好在瑞士苏黎世买下了这本展览图录。2013年我在柏林看过另一个与这个时期有关的展览“全球”(The Whole Earth),令人印象深刻。它探讨了音乐、电影、亚文化,以及很多上世纪60、70年代在加州发生的事情。

▲ 2013年在柏林世界文化宫(Haus der Kulturen der Welt)举办的展览“全球:加利福尼亚与消失的外部世界”(The Whole Earth: California and the Disappearance of the Outside),图片来源:e-flux

Lawrence Rinder:是的。这个正在 BAM/PFA 进行的展览一年前在沃克艺术中心(Walker Art Center)首次开展,由 BAM/PFA 提供部分支持。这个展览此前在密歇根的匡溪艺术博物馆(Cranbrook Art Museum)巡展,目前在伯克利进行的展览规模有所扩大。这场展览与建筑、设计、艺术相关,但同时也与科技有关,它们会吸引一批科技狂人。

▲ 豪斯拉克科(Haus-Rucker-Co)于1968年设计的头盔《环境机器人/飞行头》(Environment Transformer/Flyhead)”,起“环境变压器”作用。它装有视听过滤器,能改变声音,分解佩戴者的视野。图片来源:Walker Art Center

说起来,我曾就这次展览在杭州的一所美术学院举行过一次讲座,关于这场展览中最核心的话题——“嬉皮”和“现代”的涵义。这个展览想实现的一点,就是想改变人们对“嬉皮”的认知和对“现代主义”的看法。讲座中,我解释了“现代主义”这个词在19世纪70年代的起源,它比人们所看到的勒·柯布西耶(Le Corbusier)的现代风格建筑要复杂得多。现代主义不仅仅是理性与科技,它还包括现代主义的“达达(Dada)”分支。

▲ 斯图尔特·布兰登(Stewart Brand)是《全球概览》(一本美国反主流文化杂志)的创始人,并于1968至1972年期间担任该杂志出版人,图片来源:University of Nebraska-Lincoln

同样,嬉皮士不仅仅是指那些吸大烟,到处跳舞和倡导DIY生活方式的人;“嬉皮”的另一面是斯图尔特·布兰登,他代表着全球化思考,以及那些至今仍在影响着我们的,富有革命性的想法。我认为这个展览是对“生命的建筑”的延伸,因为它们在核心精神上如此接近,又在形态上很灵活,帮助人们理解艺术的各种门类与其它相近学科领域。不过很显然地,这是一个主题更加集中的展览。

我们仍然生活在一个困难重重的年代,而过去那些应对策略如今依然能奏效,我们只是需要有人提醒它们还在,或者是通过一些清晰的讨论来知道哪些策略能或不能成功,以及如今是否还有用,是否已经过时。

许多经历了六七十年代的人也都还健在,并生活在湾区。我们也将就此话题举办一些论坛和会议。

叶滢:说到斯图尔特·布兰登,弗雷德·特纳的《数字乌托邦:从反主流文化到赛博文化》描写的就是布兰登创办和联结的《全球概览》的出版物和文化群落,从非主流文化到网络文化的变迁,以及那些想法是如何从湾区扩展到全世界的。

▲《数字乌托邦:从反主流文化到赛博文化》(From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism),弗雷德·特纳 著,芝加哥大学出版社 出版,2006年9月

Lawrence Rinder:对,当你开始读的时候,你会觉得它非常迷人。不仅仅是互联网科技,还有那个时候的社会风气。更重要的是,因为发源于非主流文化,互联网理应当是自由和不受监管的。如果互联网是在1950年代发展起来的话,那么我们可能拥有的是“盒子里”的互联网,每个人拥有属于自己的“盒子”,它很可能与现在的互联网非常不同。但事实上,正因为它是在1960年代成长起来的,所以它整个的文化氛围都是有关信息的开放交流。我觉得许多早期的关键人物可能都读过你说的那本书,可惜我自己没有读过。

▲ 鼠标的发明者,人机互动的先锋道格拉斯·恩格尔巴特(Douglas Engelbart,1925-2013),摄于1968年,图片来源:SRI International

曾经在斯坦福研究所工作的道格拉斯·恩格尔巴特(Douglas Engelbart)早前曾参与了 LSD(麦角酸二乙基酰胺的简称,一种致幻剂)实验。同时,他发明了即时通讯,社交网络和互联网等基本概念,而这些正是因为当时的人们需要打破他们惯常的观察方式,来接受新鲜的想法。我们很难设身处地回想那个年代,并且设想这一切对于当时的人们是多么得新奇。他的想法不是凭空得来的,他需要完全自由的思想氛围。

叶滢:中国的年轻一代和年轻的企业家对湾区非常着迷,但很少有人回头去看这里发生了什么,以及它的文化核心。

Lawrence Rinder:是的,我觉得这个展在中国引起的共鸣将会很有趣。

叶滢:如果这个展览能在中国举办,那么应该会是在北京。嬉皮士文化在八九十年代对北京的文化圈影响很大,比如鲍勃·迪伦和摇滚乐,北京的摇滚明星崔健几乎是中国版的鲍勃·迪伦。

如果这次展览能够与中国80年代的事物结合,会非常有意思。80年代中国的文化启蒙与2000年以后的互联网公司和商业全球化,这一切的交汇点应该是一次互相深入了解的交流。

高居翰的“遗产”与中国艺术的回声

叶滢:伯克利大学的高居翰也对中国艺术史的研究有很大的影响。他去世之后,BAM/PFA 成立一个高居翰中心?

Lawrence Rinder:对,BAM/PFA 有一个高居翰亚洲艺术研究中心。我们会在那里存放所有关于中国、日本、印度和西藏的历史资料。它被设计成一个研究中心。以高居翰教授来命名这个中心很合理,他从事学术研究的主要特征就是仔细研读原作,并花费数以年计的时间在作品上。他在世的时候,也会把学生带到博物馆的旧馆,坐在之前位于地下室的研究中心,仔细观看作品。

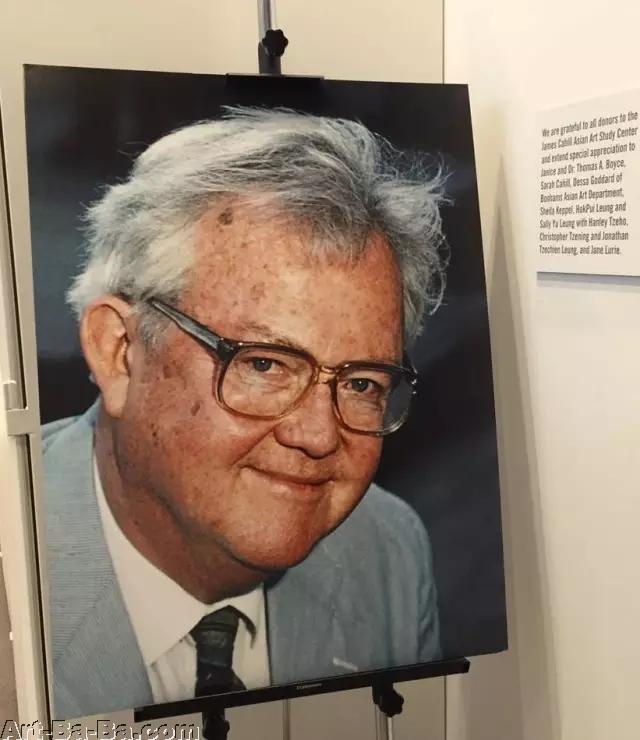

▲ 高居翰(1926-2014),图片来源:加州大学伯克利分校

▲ BAM/PFA 在2016年3月为该馆下设的高居翰亚洲艺术研究中心举行了落成仪式,与此同时,高居翰的女儿莎拉·卡希尔(Sarah Cahill)向博物馆捐赠了一幅其父生前所藏的中国元代画家孙君泽的作品《溪边水榭》

并不是每一位艺术史学家都会采用这样的教学方法;许多人开始逐渐倾向于依赖文字资料,并且游离在图像分析和直接观察之外。这种直接与艺术品实物互动的方式会永久地保存下来。我们非常幸运,因为高居翰博士,我们拥有了如此丰富的中国绘画收藏。这些藏品都是他几十年来收集和珍藏的,因此我们在明代和清代的收藏尤其丰富。

我在伯克利读研究生时, 其实上过高居翰博士的课,我很认同他那种直接观察作品本身的教学方式。另外,我还记得他对不被主流艺术史认同的艺术作品也很感兴趣。观察那些被认为不美观或者过时的作品时,他总是心平气和。

▲ 2013年9月在 BAM/PFA 开幕的展览“红妆丽影:中国清代美人图”

▲《青楼楼台上的八位美人》(Eight Beauties on the Balcony of a Brothel), 1736年

他最后一次策划的展览是在我们旧馆,一场名为“红妆丽影:中国清代美人图”的展览(Beauty Revealed: Images of Women in Qing Dynasty Chinese Painting),展览通过重新解读画中的视觉符号,展示了绘画中那些通常被认为是盛清时期(17世纪中期至18世纪晚期)出身高贵的女性实则大多为名妓形象。展览由高居瀚与白珠丽共同策划,简直精妙绝伦,而在那之前这个题材并不被认为是艺术史的一部分。

这种愿意以开放包容的心态去看待事物,面对历史资料的独立精神,是非常“伯克利”式的,也对中国艺术史作出了杰出贡献。

▲ BAM/PFA 内的高居翰亚洲艺术研究中心,摄影:叶滢

人们对中国艺术史的刻板印象是,传统中国艺术史非常的传统,而像高居翰这样的叛逆者也许就可以稍微撼动这样的传统。也许中国艺术史还需要更多这样的撼动。

可能这仍存在争议,但有一点可以确定的是,就算有的时候,高居翰的结论可能是错误的,但一切都是基于他所看到的,他不会违背自己的内心。感谢有他这样的人的存在。

在开放的状态下体验陌生事物

叶滢:近年来艺术界中很多策展人和博物馆主管都在讨论跨界合作,但对大多数视觉美术馆来说,这是很难实现的合作项目。但 BAM/PFA 的展览和研究中,跨学科合作是其中的重要部分,这也是从加州大学伯克利分校中获得的优势吧?

Lawrence Rinder:差不多是。我们和许多学院都有很深的联系,甚至能够联系到几十年前就离开科系的教授们。跨界合作的想法是我们思考方式中非常根本的一点,在这个博物馆已延续了许多年。

在刚刚发布的新的全球大学排名中——伯克利排名第三,仅次于麻省理工学院和哈佛大学。即便如此,伯克利还是一所公立大学,这意味着不管学生有没有钱,他们都能来这里上学,它是(排行榜中)唯一一所顶尖的公立大学。

在美国社会中,伯克利担当着一个很重要的角色,它是一个有天赋和才华的人有机会发挥自己潜力的最好的地方,不管这个人是什么背景,来自怎样的家庭,这里包罗了非常多元化的群体。

尽管这是一个美术馆,但开幕展应该体现艺术与其他学科的合作,不管是与法律,科学还是文学,在这里,人们能接触到各个学科的学术资源。比如说我们在展览期间,提供一整个学期的讲座课程。这个课程以展览为基础,讲师资源均来自于大学,学生可以通过这门课获得学分。

每周三下午开展的讲座课程同时也对公众开放;任何人都能进来听这些讲座。平时,一般观众是无法去校园听课的。我们还聘请了教授来做午间演讲,邀请了专攻于不同领域的教授就不同学科的角度谈谈展览中的作品。

▲ BAM/PFA 外部

我们博物馆的参观者中大概只有10%~15%是伯克利的学生。我们的绝大多数观众并非来自校园。这一切是从我们搬到这座大楼开始转变的。因为靠近公共交通,人们可以更方便地来到这里,因此我们比以前有了一个更广泛且更多样化的观众群体。

我们的目的就是希望我们的设计能引领人们带着对自我的不同期许走进这座大楼,而这正意味着这座大楼就像一个“才能广场”(talent square)。我们希望人们走进这座博物馆时能感受到他们走进了一个充满着来自不同背景的人的空间。人们不是擦肩而过,而是在相遇,更是在交流和互动。

▲ BAM/PFA 新馆中的巴伯拉·奥仕剧院(Barbro Osher Theater)

我之前提到,我们是湾区唯一的一个能坐火车到达的百科全书式的博物馆。如果你住在湾区,你能坐火车到这里,你就能看到19世纪的相片,古老却保存完好的素描和版画,明朝的中国绘画和来自世界各地不同时期的电影——我们一年有400场展映。

▲ BAM/PFA 新馆中的巴伯拉·奥仕剧院(Barbro Osher Theater)放映的首部电影为英格玛·伯克曼1957年的作品《第七封印》(The Seventh Seal)

BAM/PFA 有一个巨大的协同效应,所以我会鼓励人们来到这儿,因为没有什么可以替代置身在博物馆之中的感觉。我们创造了这个地方,把不同时期的媒体、艺术和电影系统放置在一起,展示对艺术的实验和阅读。这关乎着完整的经历,必须到这里来才能体验。

▲ Lawrence Rinder,摄影:Zhao Shiyan

我认为当下博物馆是社会中最重要的机构之一,在我们的社会中,人们可以走到一起,并以开放的状态去体验陌生事物的地方越来越少了。当人们带着理解去期待一些超乎预期的东西时,就会发现他们能成为全新的自己。但我们的社会却在变得刻板而僵化,因为我们不愿离开自己熟悉的团体,无法从我们的习惯中抽离出来。

回想100年前的生活:如果你走在街上,每天都能遇到陌生的东西,会受到挑战,但现在再也不是这样了。

也正是如此,博物馆在当下起着一个非常非常重要的作用:它提供给人们一个安全的空间,在那里,人们可以进入和参与这个差异化和多样性的社会,这在当今已经成了一种非常稀有却珍贵的体验。博物馆里,人们可以置身于历史和崇尚开放精神的价值观中——这对我们的未来生活是不可或缺的。

▲ 左:《艺术新闻/中文版》主编叶滢;右:BAM/PFA 馆长 Lawrence Rinder,摄影:Zhao Shiyan

(采访、撰文/叶滢,编辑/蒋立言)

嬉皮现代主义:为乌托邦而战

Hippie Modernism: The Struggle for Utopia

伯克利美术馆暨太平洋影像档案库 | 展至5月21日

*除特殊注明外,本文图片由伯克利美术馆暨太平洋影像档案库(Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive)提供