来源:99艺术网 文:王瑞芸

说来,达达艺术在西方现代艺术史中是一个非常反常的艺术流派。在它之前,历史上能留名的所有艺术流派都是因为贡献了新风格而被承认和接受的,可是达达例外,它是因为肆意破坏、彻底横扫一切艺术风格才出了名的。更叫它喜不自胜的是,它出名之后,渐渐成为一块金字招牌,被一而再、再而三地举出来招摇过市。在1916年正版“达达”之后,西方艺术史又这里那里“NEWDADA”(“新达达”)过好几回了。

那么,达达这个“造反派”,究竟好在哪里?价值何在?答案是现成的:它彻底地无视一切价值,因此打破了人们思维的定见,给人带来思想解放。如今“达达”几乎成为一个潇洒无羁、破旧立新的代名词。

我们来看看,当年的达达果真如此吗?

1

欧洲的达达主义艺术产生于第一次世界大战时期,那纯粹是由于战争的丑恶引发出了艺术上的一次“反胃”“呕吐”。在这之前,西方艺术史走得很顺,立体主义、未来主义、抽象主义,等等表彰现代文明的流派正相继推出,长势良好。可是,突然之间打仗了,原先那些热衷艺术、英俊漂亮、才华横溢的小伙子,一下子被送上战场,只在眨眼之间就能血肉横飞,再俊美的形象也会立刻惨不忍睹。面对生灵涂炭,尸骨无收,艺术能算个什么东西!?艺术所标榜的什么优雅、庄严、美好,在这些粉红面纱的背后,人类的凶残丝毫没有减少,此时此刻再来提什么艺术……这一切有多么荒谬啊?!

就是在这种心境下,达达出现了。

雨果·鲍尔(Hugo Ball)

根据历史记载:达达最初是从一个叫鲍尔(HugoBall)的德国人手中开始的。鲍尔生于1886年,起先在慕尼黑大学学哲学,后来受表现主义戏剧的影响,又到柏林去学了两年戏剧。回到慕尼黑后,他给一家杂志社当编辑。就个性和追求来看,鲍尔一点也不是个具有达达气味的人,他希望干事业,有所作为,被社会肯定。在1912年左右,他从柏林学习戏剧回到慕尼黑时,正是康定斯基成为慕尼黑一颗光芒四射的现代艺术明星之时,鲍尔则对康定斯基十分心仪,仰慕无比,亦希望自己能在艺术上做和康大师同样的事。到了1914年第一次世界大战爆发时,鲍尔甚至很热心地要参加战争,满足自己的风发意气。他三番五次报名参军,但因为体检通不过未能如愿。在1914年底他因为按捺不住的热情和好奇,自己到比利时前方战场去实地观察了一番,这才看清了战争的残酷面目。他一下子从爱国主义的狂热中吓醒过来:多险啊,这种白白送命的事情,躲都来不及,他居然蠢到要投身进去。还是三十六计走为上!他立刻携了一名女歌手(后来成了他的妻子)出走瑞士,躲避战争。

在瑞士,政治也好,艺术也好,都不是当务之急,鲍尔首先得面临生存的问题。他和女友一合计,只能“出售”他们的技能谋生:鲍尔能弹钢琴,女友唱歌。基于这个实际考虑,鲍尔打算搞一个“夜总会”。他注意到在他们居住的街区有不少没头苍蝇似的外国流亡者,他们也许都愿意能有一个合适他们的夜总会,可以让他们打发流亡生涯中的漫漫长夜。鲍尔说干就干,他从一个叫伊法内摩(HerrEphraim)的荷兰人手中租了一间屋子,又从别的熟人那里借了一些画把屋子布置起来,就大概张罗出一个夜总会的格局。他在报纸上登的广告上特别标明是“国际流亡者的夜总会”。1916年的2月夜总会开张,鲍尔四方邀请各种艺术家来自愿参加,不论国籍和政治主张如何,都可以来这里献艺,解闷。在头一批来的客人中,有一个罗马尼亚人叫泰赞拉,这个人对“达达”的产生推动起了重要作用。

特里斯坦·泰赞拉(Tristan Tzara)

泰赞拉和鲍尔根本是两种类型的人。鲍尔是典型的日尔曼人,白皙,金发,严肃,沉默;泰赞拉是出生在罗马尼亚的犹太人,黑发,矮小,多话,好动。若不是在战时流亡的特殊环境里,这两个人很难走到一起。可鲍尔的夜总会一开了头,泰赞拉就成了不可少的人物,他异常活跃,亢奋激昂,精灵鬼怪,从各式各样的口袋里能摸出他写的各式各样的诗,他似乎因为自己个子矮小,更加以孩子自持,在行为上比谁都能敞开来肆无忌惮地胡闹。

很快,夜总会就挤满了各国的流亡者,每晚的演出形成了六名中坚人物:鲍尔、鲍尔女友、泰赞拉、画家阿尔普(HansArp)和画家简科(Marcel Janco),还有一位鲍尔过去在德国学哲学的朋友海森贝克(Richard Huelsenbeck)0他们各有各的本事,每天晚上在夜总会里尽其所能,各造其极:有弹琴的、唱歌的、朗诵的、作画的……每天的花样都不重复。而这些“演出”完全不照着正常的路数进行,是即兴的,甚至是胡作非为的。可在那个时候,这样的方式竟非常合适人们的心境,人人好像不约而同地都需要使劲发泄,可心吵闹。不难想象,在周围充满死亡阴影的战争期间,任何慎重其事的艺术表演,不仅不合适,而且会显得可笑,甚至没有心肝。因此,他们很自然地觉得,“参与者无论做什么,说什么,唱什么都行,但绝不给这个耻辱的时代表示一丁点儿的尊敬”。于是,夜总会的“表演”怎么出格怎么来.比如几个人同时用不同的语言声嘶力竭地朗诵同一首诗,弄得人什么也听不到;把煤炉上的烟囱套在头上跳舞;敲着铁罐铜盆“奏乐”;扯开嗓子学狗叫;把纸条布片连缀起来做成奇怪的服装……

然而,无论是表演者还是观众都奇怪地从这类胡闹中得到某种启迪:一个人能活下来是那么偶然,原来,生命根本就是个偶然,现在彼此能相遇是偶然,在一起作乐也是偶然。一切所谓的意义原来都是无意义,战前视为稳固的东西其实全都靠不住。“稳固”只是个幻觉,“偶然”才是真相。从这里达达们产生了一个新的思路,反对逻辑,尊重偶然;反对权威,尊重权威之外的随便什么。画家阿尔普开始用“偶然”的方式创作作品,他把纸撕碎了随手一扔,落下来是什么样,他的作品就是什么样。泰赞拉把一篇文章逐字剪开,然后把那些零碎的词放在袋子里,再一个个摸出来,重新连缀在一起拼出一首不知所云的诗。

总之,即兴、随机成了这个夜总会表演的方式。很快人们感到,这巳经不是几个年轻人发泄自己情绪的方式,而是有某种东西和整个时代,和眼下的整个一代人联系在一起。的确,在那样一种对一切憎恶鄙视的气氛里,达达们无疑触及到了一个精神层次:反对一切社会规则。任何规则都是对人性最大的拘束。他们意识到了这个,而且意识到了这种起于一时的情绪发泄可能会在文化上具有价值。

这是个好事,可是呢,即使是对好事也不能“在意”,人对任何事物只要一“留意”,事物就要变质,就是反对一切意义的达达也不能例外。

2

夜总会组织者们开始有意要把这个偶然的机会变成一个必然的运动了。他们首先打算办刊物来宣扬自己的主张——到这个时候“达达”这个名称才开始出现。

命名的过程倒是非常达达式的——随机:他们顺手打开一本字典,碰上什么词就用什么词,结果他们碰上的是一个法文词“达达”,那是牙牙学语的孩子称呼玩具小木马的名称。于是这帮人就以“达达”为名来称呼他们的活动,其中一个达达分子不无得意地认为,这个词根本是天赐的,因为孩子的牙牙学语正是最自然,最原始的声音,这正好意味着他们的运动也正是一个艺术上全新的开始。

运动是全新的不假,可组织运动的过程却一如既往——那就是,为一个事物赋形的过程,也就是让它开始教条化和规则化的过程。不难想见,达达从它的产生之日起,它的分裂也同时开始了。因为参加者们有着不同的背景和信念,而且都想让达达朝着自己确认的方向发展。这时达达夜总会的最早创立者鲍尔,已经开始对夜总会有些厌倦了,他感到在精力和体力上都不大够用,因为达达组织的所有活动都太喧哗,每一晚都是一出充满喧嚣的闹剧(只除去星期天关门一天)。当时鲍尔30岁,不再具有才满20岁的泰赞拉那样顽童般的兴致和精神,因此鲍尔在达达的夜总会开张了五个月之后,带了自己女友移住到安安静静的,山明水秀的乡间去了,把达达留给泰赞拉和海森贝克等人去主持。而在他们手中,达达很快分裂成两种倾向,一是泰赞拉为首的建立艺术流派的倾向,一是海森贝克要把达达引向政治的倾向。

理查德·海森贝克(Richard Huelsenbeck)

先说政治化的达达。那时,在德国柏林的艺术家中也出现了类似苏黎世艺术家的活动,艺术史就把它称为“柏林达达”。“柏林达达”是道地的政治达达。当时德国国内的政治势力有两种力量并存,一是保持旧制度,一是提倡社会革命。当时前方战争很吃紧,德国快要战败了,德国人在绝望中怀着希望,希望国内能够借此推翻旧制度,建立新政权。而俄国恰好又发生了十月革命,这对德国人是一个刺激。德国的左派们也跃跃欲试,巴望在自己国家也推翻皇帝,建立无产阶级政权。在这头等大事前,艺术算什么,推出新流派算什么,除非这流派可以为促进社会革命所用。因此当时有两个德国艺术家,22岁的格罗兹(GeorgeGrosz)和19岁的赫兹非德(Wieland Herzfelde),用了类似达达的手段,旗帜鲜明地表达了他们的革命立场,反对现政府。格罗兹用战场上捡来的弹片做成镇纸或烟灰缸,上面写上反战的口号,而赫兹非德用他的邮递员职务之便,销毁来自战场的信件,希望以此来激怒与前线失去联系的民众对现政府的愤怒。同时,格罗兹画反战的画,赫兹非德办反战的杂志。他们身边便形成了一个“柏林达达”的团体。

柏林达达成员乔治·格罗兹(George Grosz)和维兰德·赫兹非德(Wieland Herzfelde)

可这个达达不是那个达达,柏林的达达分子们在表现上更接近共产主义战士的行为,而不是什么艺术家。只看他们的达达宣言就能知道,柏林达达们打算在德国实现的是社会改革理想:

1.在理性的共产主义基础上,把一切具创造力和智性的男女组成一个国际革命联盟。

2.通过传授简单易行的机械操作,把进步的失业工人介绍进来。

3.立即剥夺资产。

这完全不是什么关于艺术的宣言,而根本是政治宣言。相比之下,苏黎世的达达显得不过是艺术家闲来无事时跟循规蹈矩的资产阶级唱唱对台戏而已。可柏林达达的立场体现的则是人民大众和剥削阶级的对立。前者在意的是一种文化态度,后者则是要改换社会制度。因此那几个柏林达达分子干脆在1918年全都加人了德国G。C。D。为了配合政治,推行社会主义思想,这些柏林达达组织游行,散发传单,印刷杂志——真像职业革命家所为(可他们这些行为是自发的,并不是党安排的,这是西方艺术家保护的人格独立),他们同时也搞类似苏黎世达达的那种夜总会活动,他们最有名的一次是1920年的“第一届国际达达集会”,其中最引人注目的作品是一个装着猪头的德国官员的木偶,身上挂着牌子,上书:“以革命的名义绞死”。

实在说来,达达运动和社会革命、共产主义理想挂在一起,是有几分滑稽的。艺术家纵然有改造社会的雄心,但他们同时也相当天真,他们幼稚地觉得,新的就是好的,而且他们对革命的热情往往只是一相情愿的单恋。政治家可不像他们那么考虑,他们并不稀罕达达的同盟,他们才不把那些多变的,情绪化的艺术家们的表态放在眼里,他们该做什么就做什么,艺术家们想搀和进去只怕也难。就说当时在鲍尔的苏黎世夜总会里,就有一个非常特殊的客人,那个后来领导了震惊全世界“十月革命”的俄国人——列宁。列宁不但在夜总会里观看了达达们的表演,并且还和泰赞拉下过棋。可是,列宁不仅没有把达达带给他的国家,在他建立的新政权里,甚至连那些面貌严肃的现代艺术也都一并不被允许。在德国,共产主义政治没有得势,而政治达达当然也不能见好。德国皇帝倒台,德国工党遭镇压,柏林达达分子们也作鸟兽散。格罗兹和赫兹非德在1925年发表了一篇文章,惊呼道:“艺术处于危险之中。”

这些艺术家也真是少见多怪,“艺术处于危险之中”又算个什么。他们厕身政治’却还能保住小命,就得谢谢上帝。这些艺术家毕竟年轻,没有看到,在政治面前,艺术是男人的“小妾”,要便要,不要时便踢开——那还是客气的。这些柏林的政治达达在没有看开时自己很难过了一阵,后来,大约是想过来了,不仅脱了党,而且日后都变成了脑满肠肥的资产者——正是他们昔日打算“立即剥夺资产”的对象。

达达还是不必“从政”了,不如还是待在艺术里,下场还好一点。所以,泰赞拉在艺术上推行的达达倒是被历史流传了下来。苏黎世达达在鲍尔离开后,主要由泰赞拉接手,他一方面继续组织达达夜总会的活动,把夜间的表演活动命名为“达达之夜”,在苏黎世不同的地点巡回演出,以扩大达达的影响;另一方面,他在1916年春天出版了达达的杂志,通过杂志把达达向国际输送。达达杂志也像“达达之夜”的表演,上面满是胡言乱语。比如,有海森贝克写的离奇文章“幻想的祈祷者们”,并配有阿尔普的抽象插图。泰赞拉的一篇怪文:“第一次对灭火器先生的精神探索”,被他称为是“词语的拳击赛”。此外,他们四处发信,向各国的文化名人、艺术家们征稿,然后把征稿编在一起出版了一本国际评论集,起名为《伏尔泰酒家》,这本集子里收集了不少名人的文章和插图,其中有名诗人阿波里奈尔、画家马瑞尼堤的文字,有毕加索、蒂格里安尼、康定斯基等人的绘画。通过办杂志和出书,达达运动果然蔓延出去,成为一个有国际影响的新流派。

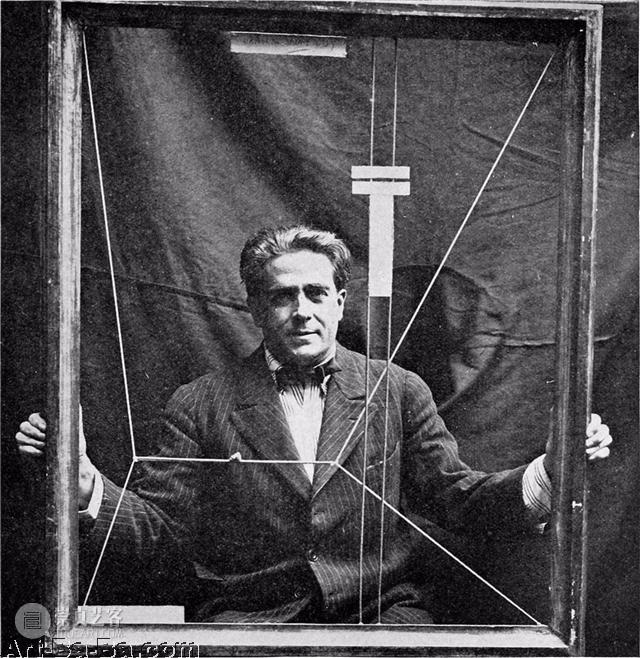

弗朗西斯·比卡比亚(Francis Picabia)

3

随着战争接近尾声,麇集在苏黎世的各国流亡者都陆续回国了,泰赞拉的“达达之夜”开始冷清,泰赞拉必须寻求新的发展目标。这个目标是法国的艺术家比卡比亚。

比卡比亚,摄于1930年

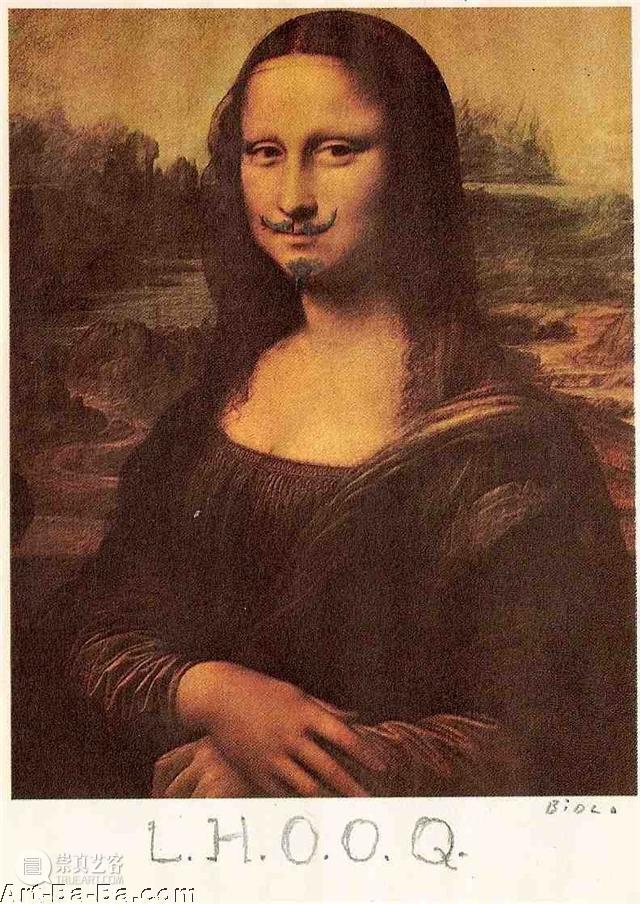

比卡比亚在巴黎艺术界是个头面人物,他不仅在艺术上具有不衰的革新精神,而且在生活上具有放荡不羁、无所不为的作派。他父亲是占巴人,富甲一方,母亲亦出生巴黎有钱人家庭,比卡比亚是这对显赫夫妻唯一的儿子,一个标准的公子哥儿,锦衣玉食,要什么有什么。他长大成人后,很快成为巴黎社交界呼风唤雨的人物。从巴黎政界的圈子,到文艺精英的沙龙,比卡比亚无一处不熟,他跟巴黎所有有名的画家、音乐家、作家、诗人都有往还……此外,比卡比亚思维活跃,精力过人,因有南美血统,他长得脸庞黧黑,体格健壮,一个硕大的头颅安在宽阔的肩上,几乎省去了脖子,一个人结实得像个石磴子。他狂欢作乐起来,通宵达旦,不知疲倦。富于刺激的事物他无不插手:女人,鸦片,汽车,艺术,名酒,雪茄……他天生对一切事物都充满好奇,对任何东西都不肯买账,凡是守规矩的人——无论是老规矩,新规矩,都要被他嘲笑,他永远喜欢给事物以不同的外表,给空洞注人全新的内容。他从不同意别人的观点,不管别人说了什么,他总要和人争论:“是,然而……”“不,但是……”这几乎成了他的习惯,成为他的游戏。在现代艺术史上,比卡比亚是最早画抽象画,画机器的画家;他还创办前卫艺术杂志,杜尚那张著名的给《蒙娜丽莎》添胡子的戏作,本来是悄悄儿画了玩的,就是他拿去在杂志上登出来公布于世,后来成为达达艺术的鲜明标识。

马塞尔·杜尚,《带胡须的蒙娜丽莎(原名:L.H.O.O.Q)》,1917年

这样一个人,肯定该是达达最好的同盟者。泰赞拉甚至在第三期达达杂志上写道:“万岁,比卡比亚,来自纽约的敌对画家!”(因为比卡比亚在纽约创作出了他离经叛道的机器画。)泰赞拉还把比卡比亚出格的现代诗和机器绘画登在达达杂志上,并给他去信约稿,希望他全力支持达达。可巧,比卡比亚当时不但巳经从纽约回欧洲,而且正在瑞士休养。这个衣食无虞,生活放纵的人因为成天过着美酒女人、艺术诗歌的刺激生活,把自己的神经弄垮了。他1917年10月从纽约一回到巴黎后,很快陷人了一场恋爱,和一个正在闹离婚的巴黎女子打得火热,他住的公寓里四处是报纸、书籍、高尔夫球棍、非洲面具、航船模型、满地的床垫子一象征着他生活的丰富同时混乱。为了让自己过于劳累的神经休息,他只得去瑞士清静处疗养,他的妻子和情人全追了过去。可是比卡比亚把这些烦恼全抛开,他在疗养处依然作画写诗,并且打算在瑞士的一家画廊开个画展,然而他的那些举世无双的机器画把画廊主吓着了,拒绝接受它们。机灵的泰赞拉得知了消息后,在给比卡比亚的信中提到这件事,并且说,那个画廊主啊,“如果你在他肚子上开一扇门,你会发现里头满满的全是酒糟。”这一来两个人马上亲热起来,比卡比亚不仅约泰赞拉见面,而且邀他搬到巴黎去,可以住在他有“很多房间”的公寓里。那时他们彼此需要:泰赞拉的确需要挪动了,苏黎世的作用只在战时,战争结束,苏黎世就不热闹了,搞艺术运动,当然还是巴黎。而比卡比亚则正处于中年危机中,他该有的全有,名声,钱,女人,可是他被他的“有”弄得无所适从,他需要和年轻人接触’获得行动的活力。因此他们在苏黎世的见面洽谈甚欢,比卡比亚不仅为泰赞拉的达达杂志提供稿子,而且还鼓动巴黎艺术界的朋友都来援手支持这份杂志。比卡比亚回巴黎后,左一封信右一封信催请泰赞拉尽早到巴黎去。这个只图刺激的人觉得,巴黎的日子简直枯燥死了,满世界没有一个有意思的人,只剩下新交的这个朋友和他手中的达达还有点子意思了。

比卡比亚,《炫耀的情人[Parade Amoureuse (Love Parade)]》,1917年

在比卡比亚的连连催促下,泰赞拉终于来到巴黎。可他来的真不是时候。首先,比卡比亚已经不住在那个塞纳河左岸,有“很多房间”的公寓里了,他离开了他的妻子,携情妇在塞纳河右岸另租了个公寓,那个公寓只有一间卧房。1920年1月的某一天,比卡比亚正招待后来成为超现实主义“教父”的普吕东及另外几个年轻朋友在公寓吃饭聊天,聊到兴起时,比卡比亚和普吕东退进卧室继续大谈尼采哲学,把别的客人留在客厅里。不久一个客厅里的朋友闯进卧室,打断他们谈话,比卡比亚生气道:“滚出去!难道一个人就不能有个安静说话的地方?”那个朋友比他更生气,嚷道:“好上帝啊,你的女人马上要把孩子生在客厅里了!”比卡比亚这才跳起来。在医学院学医的普吕东跳得更快,简直像是被蛇咬了一口似的,他匆忙拿起衣帽忙不迭地告辞脱身。普吕东八成是怕被主人留下来接生,因为他是在场唯一一个医学院本科生,可是他对写诗远比接生要在行,还是赶紧溜的好。

安德烈·普吕东(Andre Breton)

普吕东的担心是多余的,比卡比亚已经预先约请了接生婆。接生婆并不知道要给谁接生,当她来到楼下,认出了比卡比亚的豪华汽车,才吃惊地想起来,这里的男主人就是几个月前请她在左岸的一家公寓里给自己妻子接生的同一人,现在她又被请来为他的另一个女人接生了。她把手抱在一起喃喃叹息说:“艺术家,天哪!瞧瞧他们在光天化日之下干的事。”

就在比卡比亚的情妇生下孩子后的不多几天,他公寓的门被敲响了,前来敲门的是泰赞拉,然而,比卡比亚并不在家。比卡比亚可不是那种耐烦奶瓶尿布的男人,他早躲出去开车兜风了。比卡比亚的女人虽然知道泰赞拉是谁,却没有料到他会这种时候出现,更没有料到他来是打算住下的。她作难道,她刚生了孩子,连比卡比亚也得睡到客厅里去,泰赞拉只能去住旅馆。泰赞拉紧张得快要哭出来,只好告诉她,他没有钱。于是她只能留他住下,让比卡比亚去住旅馆。泰赞拉立刻就在客厅里打开他的行李,他的衣物倒很有限,可是他带来了无数的文件、杂志、通信、打字机……眨眼工夫,比卡比亚的客厅就被泰赞拉布置成了达达总部,泰赞拉照了自己的作息时间忙开了,他编杂志、写信弄到深夜,然后睡大半个白天,下午四点才开始早餐。闲下来他就把比卡比亚新得的宝宝抱在臂弯里,边摇着他边说:“说,达达,小东西,说,达达……啊?”就这样,他在那个公寓里直住了好几个月才搬出来。

第一期《达达》期刊封面,泰赞拉主编,1917年,苏黎世

泰赞拉的确把达达带去了巴黎,他没去之前,他已经被巴黎崇尚革新的艺术青年企盼着了,因为泰赞拉的达达杂志先于他传人巴黎,他上面写的达达宣言非常投合激进的巴黎年轻人的胃口,比如普吕东就是其中之一0泰赞拉没到巴黎前,普吕东巳开始跟他通信,信中对他充满崇敬之情。普吕东当时正年轻有为,满世界寻觅出色的人物做榜样,以他对达达的了解,他认定泰赞拉正是他期待着的那种具备优秀思想的精彩人物。泰赞拉感觉得到这一点,当然也就努力配合,让自己的形象能符合巴黎艺术青年们的期待。他把自己说成27岁(其实刚满22岁),并且说他和当时也住在苏黎世的爱因斯坦、荣格等人常有往来。(是吗?)他还把给普吕东们的信写得曲折诲涩,高深难解……最后当他终于出现在他的巴黎崇拜者前时,他们全愣住了。他们眼前的这个小个子罗马尼亚人和他们在照片上见着的那个打着领带、戴着皮手套的形象多么不同啊,他根本像一个矮小的日本人,漆黑的头发,过分苍白的脸色,手脚都很短,溜肩,一双眼睛摇摆不定,好像找不到一个落脚点。

不过,泰赞拉从事活动的热情和机灵还是让巴黎的文艺青年们佩服。不久,泰赞拉和他们一起在巴黎的一家咖啡馆组织了一次达达活动,普吕东那批人在巴黎生巴黎长,还不大会胡闹,开头只能规规矩矩地朗诵诗,直到泰赞拉登台,局面才有了转机一让这次活动像个达达的样子:他把一首诗剪开,把那些零碎的词搁在帽子里,然后一个字一个字摸出来读,这才把观众的情绪点燃了,大家都闹起来……这样的活动他们连续搞了几次。泰赞拉希望在巴黎把他们曾在苏黎世做的事继续下去,可是,他没有料到时过境迁,在和平时期,这样的胡闹并不大有市场,根本不可能像当日在苏黎世那样一触即发。在巴黎的每个活动他们要挖空心思设计,制造效果,才可能调动观众情绪。到了黔驴技穷时,他们甚至设计了这样一个活动:他们这些参与者在一张纸上写上自己的名字,让主持人抓阄,抓到谁,这个人就得用左轮枪对着自己脑袋开一枪,左轮枪上六个弹道的轮盘里放上一颗子弹,碰上碰不上听天由命。这当然是太过分了,那些参加者是艺术家、诗人、作家,并不是敢死队员,他们到底给吓住了,只有退出……

法国作家纪德当时这么描写巴黎达达组织的活动给他的印象:“我一直期待出现一个更好些的局面,那些达达可以好好利用一下大众没有头脑的愚蠢。可是瞧啊,一些年轻人上了台,手挽着手,严肃,呆板,好像一个合唱团似的宣陈一些空洞无稽之谈,后台有人对他们喊叫:做一两个动作出来。结果惹得下面的观众大笑不已。”

我们大约可以想象,达达是什么,达达应该是一个人对于人类那种一本正经,自以为是的愚蠢突然了悟,因此才生出了嘲笑幽默的心情——任何人看见了明显的愚蠢是无法不发笑的。可是,若没有真正看出愚蠢,那就不可能有嘲笑戏谑的心情。显然那些手挽着手上台的年轻人,未必是开悟之人,他们只不过是应了要求那么做而已:无论他们对人类事务、对人生懂得多少,他们却要努力去符合达达规定的样子,摆出一付嘲弄派头,甚至有人要在后台操纵他们——“做一两个动作”……这的确非常可笑,这让他们几乎像台前的木偶。这一下惹人笑的不是大众现存的愚蠢,而是他们自已表现出的愚蠢了。

总之,泰赞拉想要发动的巴黎达达完全没有达到他预期的效果、显然,达达的那种发泄、胡闹,在战争时期非常有效,因为战争一把拉下罩在人们日常价值上的面罩,你想要不看清楚都不行,似乎人人都被战争一棒子敲醒,看见了许多过去没有看见的东西,尤其是生活中流行的许多伪价值。因此苏黎世达达嘲弄现存价值就绝没有后来巴黎年轻人的那种做作成分。而战争一结束,人们的生活恢复了正常,庸常生活的那一层幕布就又落了下来。除非特别有洞察力的人(比如杜尚),一般的人都会随波逐流,顺势而下,重新生活在老套子里。何况巴黎是个什么地方?巴黎是个重保存、重添加的城市,巴黎人一点都不虚无,他们要结结实实、有模样有品位的东西,达达那种顽童似的胡闹算个什么。事已至此,达达必须出局。

于是,达达运动在巴黎转换成了探索潜意识的超现实主义运动(1924年),这是后话。只说到了巴黎后,达达运动也很快分派,一方是比卡比亚、泰赞拉,另一方是后来做成超现实主义领袖的普吕东和他的同志们。这两个派别中的人为了能争做“领导”闹得分道扬镳。普吕东是个特别严肃的人,目的性极强,认准了目标就非达成不可,而且他要求周围的人对他绝对服从。泰赞拉也是个争强好胜,野心勃勃的角色。而比卡比亚更加对谁都不会买账,这些达达最后揽成一锅粥,弄到不欢而散。

马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)

这就是达达运动的内幕。明眼人可以看到,虽然法国艺术家杜尚一直被认为是达达艺术的祖师爷,其实真正的达达活动中可没有杜尚什么事。一方面,杜尚当时人不在欧洲,在纽约;另一方面,杜尚并不想跟达达分子们一起玩。他那张画了胡子的蒙娜丽莎——达达艺术的经典之作,原不过是在他自己私下里的戏作,作于1917年,是他的朋友比卡比亚看见了拿出去发表出来的。杜尚不仅没有参加达达当时的任何展览活动,甚至在达达展览向在纽约的他征集作品时,也拒绝参加,在回给达达分子们的电报上,一向温文尔雅的杜尚居然在电报上说了句粗话:“给你们个逑!”达达们拿他没法,只好把他的这个电报当作品展览出来。

杜尚为什么不看好达达,为什么不愿意与他们为伍?因为他看得出达达分子们对于艺术恐怕很难真看破,真放下。果然的,那些达达艺术家,后来个个都不达达了,全都重新享受起艺术的种种方便和好处来,而且个个又都重新尊重起艺术来。唯有杜尚一个人,对于艺术的虚伪和造作终其一生给予抵制,终其一生超越在这个伪价值之上。

杜尚是怎么超越的,他超越的意义在哪里?这就是另一个话题了。