来源:ARTYOO 曹丝玉

“十夜”这个展览,它其中有一个针对的是这几年中国当代艺术发展中,收藏家趣味胜出的问题,以及这个趣味所引导的机制。

……

非常诚恳地说,我也在画廊做了很多项目,也为收藏家做项目,我是为藏家趣味的胜出添过砖加过瓦。但我特别喜欢在过年前做展览,以保持一种意识——我们除了做这些事情之外,还能不能做些别的事情?

策展人崔灿灿

曹丝玉=曹 崔灿灿=崔

曹:当代艺术运转机制的僵化,让一切都变得有些无聊。从策展人的角度,从内容和知识生产者的角度,你怎么看待现在的局面?

崔:策划人的方式和功能分几种,一种是把展览当作展览本身来说,另一种是把展览作为一种视觉评论来做,用展览来回应问题。展览是一种评论,除了与策划人自己的需求有关,也包含着其对语境的判断,这些问题全部来源于对生态的认识。像“十夜”这个展览,它其中有一个针对的是这几年中国当代艺术发展中,收藏家趣味胜出的问题,以及这个趣味所引导的机制。画廊和博览会越来越多的在迎合这个趣味,并把这个这个趣味当标准。这几年它尤为明显,藏家不仅成了作品的终端,也成了话语的主导者和实际的控制者,不仅是中国,西方也是这样,藏家成了游戏的操盘手,这个游戏却没有自己的准则。这也间接导致了今天当代艺术处境的衰退和僵化,虽然,过去也不怎么样。

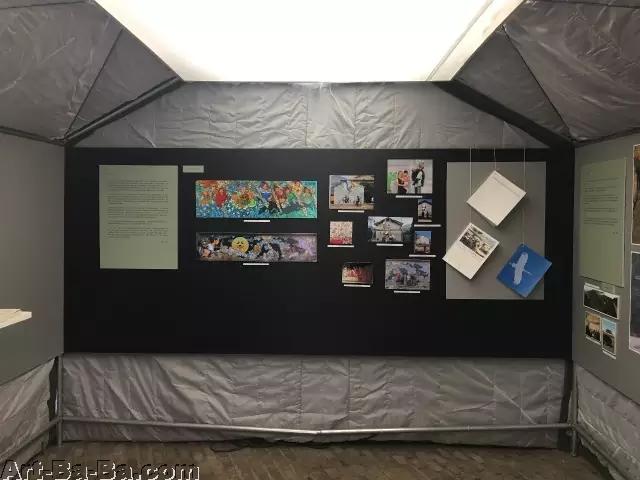

“风雪山神庙”现场,这个板块呈现的项目皆出走于原有的艺术系统,决裂体制。在不同的时期,每一个时间节点,它们或多或少地诱发了中国当代艺术的在地实践,自成浪潮,是为一夜。

曹:会不会太片面?

崔:当然,市场机制解决了很多困境,但它带来的控制也很强势。当代艺术的不应该只有这一种方向,或只有这一种力量的引导。策划人在做每一个展览的时候,都是在改变一次临时结构,这个“结构”是此时此地的状态,如果明天中国有五个博览会都不做了,或是多了十个博览会,整个生态又会变一次。所有的结构变化来源于具体的人,具体发生的事,以及参与人的一系列行动的变化。所以每个展览都在搭建一次临时关系,对我来说,做当代艺术很重要的一点在于不断地做“临时关系”,包括对他者关系的反对,以及对自我关系的反对。就像,你每滴进一滴墨,水的颜色都会有变化,每天都有人在这个池塘里滴各种颜色,也净化各种颜色,这个水总在变。下午三点和晚上十点,并不一致,我们此刻说的生态,只是我们对某一时间和状态的判断。漫长的看,艺术只是处境,人的自我,也只是临时的处境。

“林暗草惊风”,管怀宾作品现场

曹:所以在你的展览线索里,一直都有非营利性的部分,而且很独立。

崔:其实这些年,当代艺术里面的非营利性展览很多,实验空间也很多。我们做非营利性空间、实验空间到底是为了什么?我们都在面对非常世俗的、平庸的制度,大家都在这个系统里,而且无法拒绝,这是人性。非常诚恳地说,我也在画廊做了很多项目,也为收藏家做项目,我是为藏家趣味的胜出添过砖加过瓦。但我特别喜欢在过年前做展览,以保持一种意识——我们除了做这些事情之外,还能不能做些别的事情?至少大家在看到展览的新闻稿后,还有点兴趣,想看看这个家伙到底在干什么。十年前,大家坐火车都要去看上海双年展,现在国内的双年展这么多,没那么多人想去。今天我们还能不能提供一种有趣,勾起我们去关注一件事的欲望?这个有趣不是趣味,而是说我们还能不能提供异见?只有在构成“异见”的时候,才能摆脱俗套,大家才可能会对“异见”感兴趣。

“林暗草惊风”,赵赵作品现场

曹:“俗套”是很可怕的。

崔:“俗套”来源于我们没有在认真地推敲一件事情,轻易的去依赖一种过去的经验,我们无法给自己制造一环套一环的困境。我觉得自己这两年有了一个转变,我以前做展览都是先亮剑,冲击力强,现在更喜欢把剑藏起来,好好的敲打和研磨这把剑,它的制式、做工、理念,有点像个匠人。我可能快近30,年龄大了。(笑)我慢慢地意识到,为了让更多的人去谈论一件事情,必须找到一种方法,不能在一开始就拒绝大多数人,而要试图制造一个通道引导人们进入。我希望艺术圈的氛围是焦虑的,混乱不是一件坏事。就像你问我在乎媒体吗?我当然在乎,我做展览就是为了交流,不交流我做展览干什么。

“林暗草惊风”,张培力作品现场

曹:所以你对媒体的态度好多了?

崔:是因为我不再抱有幻想。以前我以为大家会因为批评而自责,后来发现这根本不会发生。就像我们发现某个村子都是小偷,村子里的人谁也不觉得偷是一个问题了。要说僵化,媒体僵化得也很厉害,五千万的展览和十块钱的展览,朋友圈刷屏一天就过,有多少余味?所以我更在乎一个展览到底包含多少信息?如果我们能从中找到一千种解读,或者一千条信息,无论这个展览呈现的何种价值,它都是好的。

不是说一个非画廊的空间就能叫实验空间,许多方面都做得不够考究,它不过是临时的权力寻租,一个没名又卖不掉的影子画廊。

……

在今天一切都能被汇总,在汇总的时候可以提供更丰富的信息,提供更多可能造成未来的条件。当这个展览能够形成一种文化较量的时候,它能改变这个体制嘛?我觉得能,它至少为这个体制的改变提供了一些条件,没有这些条件我们无从谈改变。

曹:现在一些画廊开始开辟实验性的项目,美术馆系统却现对保守。大家在面对某个价值系统的建设问题时,都会有迷茫,不能明确自己在“卖什么”。就像卖红酒,有人在卖品牌,有人在卖品种,有些人却在卖风土。卖风土的人卖的是土壤,卖的是这片土地的营养,以及保持这种风土所付出的辛劳和坚持,不是一个明确的结果。

崔:如果我们的主流系统是一瓶啤酒,非主流系统是红酒,那么现在绝大多数的实验空间解决不了的问题是他知道要酿红酒,却不知道如何酿一瓶好的红酒。其中涉及到的专业问题有很多,地区,日照,工艺等等。所以不是说一个非画廊的空间就能叫实验空间,许多方面都做得不够考究,它不过是临时的权力寻租,一个没名又卖不掉的影子画廊。

“忽逢桃花林”,男浴部分作品现场

曹:怎么理解“考究”这个词?

崔:“考究”是很重要的标准。北京实验空间遍地开花的时候,为什么会这样?做的依据是什么?有没有新的秩序?评判标准是什么?这是一件值得探讨的事情。不做主流的“好”,不代表就要做真的差,它会有另外一种“好”。但是今天做了这么多,却不好。因为既没有做红酒,也没有做啤酒,嘴上喊着反对啤酒,最后把红酒和啤酒兑在一起,怎么都不会好喝。其实,恰恰是我们今天做了很多不左不右的事情,从一开始就没有判断。如果我们把实验空间作为一种评议,针对了什么,目的是什么,观点是什么,这些问题是要回到常识里重新看待的。

“忽逢桃花林”,女浴部分作品现场

曹:反思在系统中的自我角色,而不是在标榜实验性精神的时候,回到更主流僵化的系统里。

崔:对,我在做赵赵展览时,一百公里的电线铺设在沙漠,我意识到今天的念头和态度很容易,但实践很难,铺设很难,完成很难,只有实践才出真知。一个项目真正想做好,跟实践有关系。而不是去一个标榜着实验性的空间里,听一个概念,这样做索然无味。这是菜炒得不好吃,不是炒川菜,还是做粤菜的问题,不炒川菜,不代表就要把别的菜炒得难吃,好吃还是有一个基础标准的。虽然标准只有工业制品有,30mm的管接不了40mm的阀门,文化系统里没有标准。

赵赵,“塔克拉玛干”计划,项目实施经过

曹:要解决“想法”和“结果”之间的距离问题。

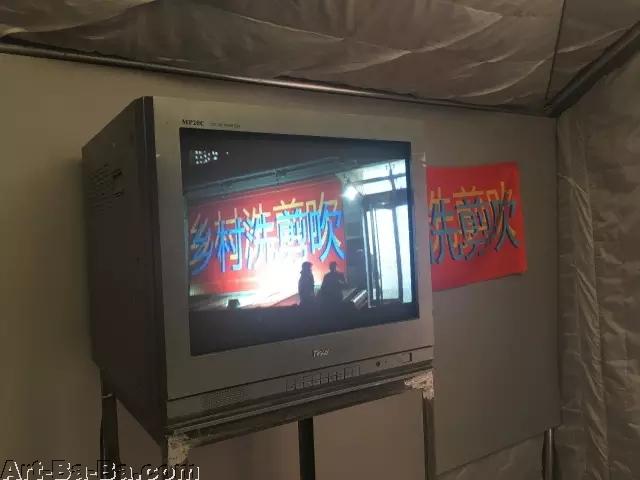

崔:许多人没有办法把念头精准的转化成一个可见、可观、可感的实体,只有把想法变得可见、可观、可感的时候,才构成一种文化。不然就不会有真正的较量,仅仅是人脑子里的想象,不能改变任何语境。做“十夜”这个展览,每天想的就是如何把它变成可能,商店的问题怎么解决,水的问题怎么解决,观展的问题怎么解决,电视机怎么挂,用什么机型、颜色,工人怎么安排,都是特别的细的事。在大家对当代艺术的认知里,技术只是一种辅助,但我觉得技术本身就代表着能力,就像互联网是一种技术,但你能说互联网不是一种文化吗?我们不能说新媒介仅仅代表技术的层面,而不代表文化的革命。策展既代表技术的变革,也代表技术变革带来的文化的变革,这是可信的,也是我们如何表述问题的一个核心。

曹:是如何表达的问题。“十夜”提供了新的秩序,但作品并不都年轻,你激活它们并建构新的观看方式。

崔:用新、旧说作品是现代主义的划分,在我的展览里只看它是否能提供信息和营养,不在乎新旧与否。我们要做的是如何寻找他们的营养和对接点,并提供新的语境。好的艺术品是个可以永恒的东西,今天我们打开弗洛依德的画册依然感动;今天我们看古典主义的作品,依然能感受到那种雄心,虽然它们都脱离了那个时代和原来的语境,但依然提供给我们营养和信息。

“林暗草惊风”,网吧部分作品现场

曹:所以策展人的职能是?

崔:不断地把我们所有的过去与现在进行汇总。未来不可预知,但我们一定能从今天的工作中找到构成未来的条件,形成未来发展的关系结构。20年前中国决定进行经济大发展,20年后雾霾满城,当年的工业就是形成今天状况的基础条件。就像马尔丹《图像撞击》的展览风格,他真的能把过去的、现在的、今天的作品信息一丝一丝地抽出来,重新编成了一个网,然后让我们重新看待每一件作品,看待它新的意义。

曹:这种能力很重要。

崔:全球化让我们的文化系统被打开了,遥远埃及的作品可以放在中国,跟中国的文化产生对话关系,来自于中国革命时期的绘画可以跟今天的欧洲移民大游行放在一起,让人们探讨革命。在今天一切都能被汇总,在汇总的时候可以提供更丰富的信息,提供更多可能造成未来的条件。当这个展览能够形成一种文化较量的时候,它能改变这个体制嘛?我觉得能,它至少为这个体制的改变提供了一些条件,没有这些条件我们无从谈改变。

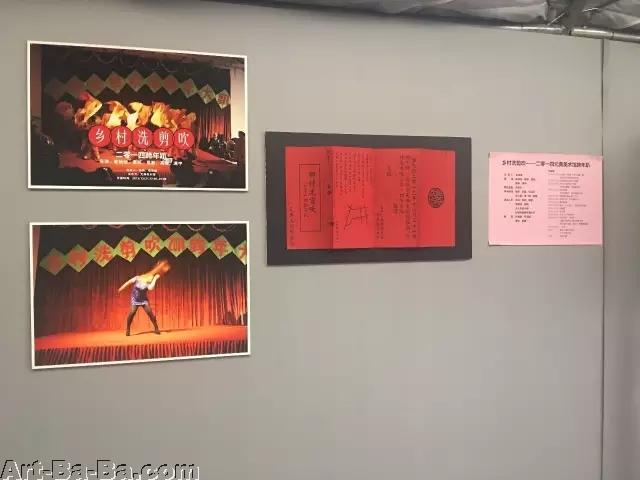

“十夜”观后感

一年终结萧瑟时,北京的空气里突然有了混杂着泥土味的汗液,带着血腥气的怒吼和仗剑天涯的儿女柔情——这是崔灿灿在“十夜”里写出来的江湖——一个可以当做故事讲述的展览,一个打通了艺术作品和真实生活平行关系的通道,一个为我们无法预计的未来创造了发生条件的临时结构。

“十夜”是一个可以被称之为作品的展览,结构复杂却曲径通幽。在真实的生活环境里——草场地的公共浴池、网吧、超市、街道、水果摊……那些不断被悼念的尸体(作品)还了魂,它们可以这样活着——在我们的市井生活中被观看,被谈论,被传播开去。

作品和策展理念在展览观感上达到高度统一。基于策展人对作品足够的阅读和理解,展览内部才搭建起了作品和语境之间经得起推敲的关系结构。随处可见的精心设计不断引发观众和作品的对话,并且让作品拥有了不同场景里的温度和味道——不是重大意义被总结后得以彰显,而是挥之不去的感动让你觉得它们值得反复阅读,并且可以被不断赋予新的意义。

策展人将这些来源于社会、生活和生命的思想、体验汇聚在一起,并通过精妙的编排将其归还于真实的世界供人阅读,激发想象并打破了当代艺术展览系统的无趣与僵化。这是我今年看过的最引人入胜的展览了。

2016年12月31日凌晨6点