来源:艺术世界

第 11 届上海双年展在上海当代艺术博物馆(PSA)已盛大开幕。一如既往,其通过聚会、表演、讲座、漫步等多重形式,不断与城市之间发生对话。这场震撼视觉的大秀正吸引着各路艺术爱好者纷纷前来,因此每每到了周末,我们看到的场景是这样、这样、还有这样的……

▲周末 PSA 现场

本届双年展主题为“何不再问:正辩,反辩,故事”,由主题展和城市项目两部分组成。且主题展之下,还折叠出“复策展平台”,并衍生“理论剧院”与“51人”项目,从而共同激活展览。

其中,“复策展平台(Infra - Curatorial Platform)”既是主题向外推的发散之力,又是由外向内拉的促进之力。它所呈现出的独特案例,可为观者提供对主题理解的全新视角和探索。在此,ArtWorld 专访策展人乌古楚克乌 - 史慕斯 · C. 泽卫(Ugochukwu - Smooth C. Nzewi),来听他讲述关于上海双年展的二三事儿。

▲乌古楚克乌 - 史慕斯 · C. 泽卫(Ugochukwu - Smooth C. Nzewi),艺术家、艺术史家,达特茅斯学院胡德美术馆非洲艺术及全球当代艺术策展人。他于 2014 年共同策划了在非洲当代艺术领域极为重要的达喀尔双年展。

ArtWorld:在此届上海双年展之前,你和 Raqs 小组认识彼此吗?Raqs 小组是如何邀请到你来加入到此次双年展的复策展平台当中来的?

乌古楚克乌-史慕斯·泽卫(以下简称史慕斯):2010 年的时候,我结识了 Raqs 小组的成员之一莫妮卡·纳如拉(Monica Narula)。其时,我还是 Raqs 小组的忠实粉丝。他们对艺术创作、策展和学术参与一视同仁,并在实践中将这些结合在一起。这是我所欣赏的。因此,当他们联系我,希望我能够参与到此次上海双年展时,我觉得这给我提供了一个绝佳的机会,让我得以近距离地,同时也在一个不同的语境中来观察他们是如何共同思考和工作的。

▲杰弗逊·品德,《黑色入口》(Jefferson Pinder, Black Portal),墨水、木头、银粉,9’ x 6’,2015 courtesy of the artist

ArtWorld:Raqs 小组为此次的复策展平台挑选了 7 位来自不同城市,具有不同背景的年轻策展人。你能否谈谈拉各斯(Lagos)这座城市以及你自己?

史慕斯:对于在此届上海双年展最新的媒体资料中,我何以会和拉各斯这座城市联系在一起,我自己也不是特别地清楚——我并非居住在这座城市。首先要说明的是,我是尼日利亚人,而且有相当长的一段时间都居住在拉各斯。拉各斯是尼日利亚的经济和文化中心,就人口数量而言,也是世界上最大的城市之一。和其他城市一样,拉各斯以自己的节奏运转着。因此,在某种程度上,拉各斯意识——有人将其描述为与现实根深柢固地联系在一起——影响着我对周遭做出的反应。

然而,我目前并不居住在拉各斯,而且我所策划的复策展平台和这座城市也全无关联。或许,Raqs 的理解是,为复策展平台集结 7 位策展人来反思全球化的现状。而在全球化的进程中,城市作为由人以及人类实践活动所构成的网络,则是其中的中心议题。个体,在复策展平台中也就是每位策展人,他们自身作为全球化中的实体,成为考量重要城市的指向标。也正是策展人侯翰如指出大型城市构成了全球化进程的中枢。

全世界各地尚在不断扩张中的超大城市是经济、文化,某种程度上还包括政治力量的集结地。这些城市构成了再现现代性新图景、乌托邦及敌托邦可能性的新空间。而且,城市前所未有地塑造了我们的想象及现世感。在一定程度上,人格越来越多地和城市发生着联系,成为公民的象征。当代的双年展也是建基在这样一种全球城市的概念之上,而非民族国家。因此我认为,Raqs 所感兴趣的是世界各地城市的不同面貌及特征,以及当策展人在此次上海双年展中作为各自城市的化身时,这些城市又会以怎样的方式融合在一起。

▲欧鲁·欧奇贝,《物体(5 件)》(Olu Oguibe,Untitled (five objects)),木头,2015 - 16 courtesyof the artist

ArtWorld:你如何理解复策展平台,以及复策展平台和整个双年展之间的关系?

史慕斯:一开始和 Raqs 小组交流的时候,他们描述复策展平台意图将各种不同的策展观念、各种不同运用作品或文献的方式结合在一起。这是让我深感触动的地方。给我很大启发的是,他们将策展看作是一个极具能动性的过程。复策展平台意图成为一个观念和思考的集结点,在双年展的延伸展语境中,以一种进程式的方式在艺术及策展之间建立和激活关联。他们脚手架式的思维方式深深地吸引了我:各种对策展的不同思考相互联系、相互激发,又彼此分离,或相互交叉重合,构成了一个新兴力量的联合。这可以看作是对策展的拓展,或者说指出了策展的新方向。而复策展平台和整个双年展之间的关系恰恰呈现出这样一种脚手架的形态,展示了各种不同的艺术思考和呈现方式。

▲阿尤达莫拉·坦尼莫沃·奥昆森德与莎乐美·阿瑟加,《困境存放处》(Ayodamola Okunsiendeand Salome Asega),装置(影像、雕塑、手稿、手工制品),2016 courtesy of the artist

ArtWorld:在此次复策展平台中,你和 Raqs 是如何一起工作的?在接受邀请之后,你是独自工作还是和 Raqs 多有交流以彼此参照?如何评价 Raqs 小组在此届双年展中的工作?

史慕斯:在最开始的阶段,我们彼此之间有很多的交流。了解他们的想法,以及他们的想法和我的策展概念有怎样的交叉,这对我来说十分重要。必须要说的是,Raqs 小组具备一种批判性的想象力。他们的眼力所及是更大的图景,而非事无巨细。他们听我这么说或许会很生气。因此,要在我们各自的期待间求一个平衡是很难的。随着我对展览概念的想法逐渐完善,我们会定期进行探讨,直到达成一个共识。

▲阿尤达莫拉·坦尼莫沃·奥昆森德与莎乐美·阿瑟加,《困境存放处》(Ayodamola Okunsiendeand Salome Asega),装置(影像、雕塑、手稿、手工制品),2016 courtesy of the artist

ArtWorld:此次双年展名为“何不再问?”,复策展平台也提出了一个问题,即新的一代策展人应如何找到自己的方式,切入策展版图,并给出回答?就这个问题,你会给出怎样的答案?

史慕斯:我认为,策展人通常都会找到自己的定位和声音,及时地回应策展领域的基本问题,探讨塑造当代对话的主要问题。我认为这并非新一代策展人的问题。而且,又当如何定义新一代的策展人呢?我们是以年纪、经验,还是他们所参与的话语领域、议题来定义“新”呢?

在此次双年展中,Raqs 小组让我提出一些问题,围绕这些问题来展开我的复策展平台。我想到了三个问题,这三个问题也是展览的理论架构,分别是:历史可否通过记忆进行书写?非洲的记忆是否是世界的预兆?非洲未来主义是一张路线图还是一个终点?一个问题的提出引出了下一个问题,并让我们思考过去、现在,以及过去和现在为我们对未来的想象提供了怎样的路径。带着这些问题,我希望艺术家在展览中成为历史中的角色,呈现他们对历史的书写,他们选择什么来进行书写,他们书写的方法论,以及他们的视觉语言及表达方式。

▲比安卡·巴尔迪,《零纬度》(BiancaBaldi, Zero Latitude),高清影像(彩色、无声)及物件、装置,2014 courtesyof the artist

ArtWorld:能否介绍一下你所策划的复策展平台?

史慕斯:我所策划的复策展平台名为“过去的未来”(Futureof the Past),将个人和集体的经验进行地图式的测绘,并探讨这些经验是如何和真实、想象,及思辨的历史相互交织在一起的。展览探索那些透过由政治、经济及社会所构成的三棱镜来思考历史及其用途的新遭遇、新表达及新思考。展览选取了九位从过去汲取声音的艺术家,并将他们和历史上的具体事件并置在一起。艺术家因而既是历史的见证者,也是历史的代言人。所以,展览感兴趣的是这九位艺术家会如何重现、厘清、架构,或是对抗历史叙述。

他们的介入所产生的碎片或许会为我们提示一些思考的新途径。我们在思及过去时,总是带有几分怀旧。正如斯维特兰纳·博伊姆(Svetlana Boym)所说的,原因在于怀旧是一种生存的需要。然而,博伊姆也提醒我们,怀旧同时也是一种“对个人责任的放弃……(而且)会导致由痛苦想象所主导的主体观念的诞生,占领政治、历史及日常感知的领域。”博伊姆让我们注意到的除了怀旧的真相,更多的是我们将其作为一种安全管理机制来对抗过去、现在及可能的未来会给我们的自我感及某时某地感所造成的影响。

历史以同样的方式发生作用,是现在及我们对未来期待的参照。这个展览的核心议题即是历史的此种可重复性。展览如何呈现各种历史再现?艺术家如何进入后殖民的想象领域——这一领域是一个由再现、记忆、地点及时间的新旧地图学所构成的可利用的知识空间?最后,我们如何通过过去来思考未来?展览并不就这些问题作出回答,而是希冀呈现孕于九位艺术家作品中的张力、分歧、矛盾及联系。这九位艺术家分别是欧鲁·欧奇贝(Olu Oguibe)、提奥·爱舍图(Theo Eshetu)、巴哈尔·贝巴哈尼(BaharBehbahani)、比安卡·巴尔迪(Bianca Baldi)、萨米·巴罗基(Sammy Baloji)、安娜瓦纳·哈罗巴(Anawana Haloba)、杰弗逊·品德(JeffersonPinder)、阿尤达莫拉·坦尼莫沃·奥昆森德(Ayodamola Okunsiende)与莎乐美·阿瑟加(SalomeAsega)。

▲安娜瓦纳·哈罗巴,《沉睡的荣耀石旁的龙王》(Anawana Haloba,A Dragon King in Sleepy Pride Rock),动画影像、物件装置,2016 courtesy of the artist

ArtWorld:在实施这样一个展览项目时,你更关注的是双年展及其主题和架构,还是展览的发生地,或是你自身?

史慕斯:我自身并不是特别的重要,尽管作为一个个体,自身始终都会影响到你看待世界的方式。在我构思展览理念时,我也并没有太多地去思考中国——或者更具体地说——上海,因为我将其看作是一个构成性的整体。Raqs 小组在一个更为外延的概念上将国家及城市也置入了双年展的架构当中。然而,鉴于我展览理念中隐含的全球主义观念,我觉得我的展览也将双年展的举办城市纳入了思考。我极为关注的是历史和记忆的问题,以及它们在塑造人类意识及我们理解自身在世界不同地点中所产生的作用。

“何不再问?”强调重申的重要性,在不寻求解决途径或终结方式的情况下自觉地发问。与此相似,我的复策展也对确定性不抱兴趣。相反,我更感兴趣的是历史书写的方式,以及其服务于谁的利益或怎样的利益。我感兴趣的是加布里埃·施皮格尔(Gabrielle Spiegel)所说的“来自过去的’声音’的物质性及现实性”。我倾向于将艺术家作为我们遭遇和理解历史的中介。通过历史,过去发生变形,并重造自身。过去从来都不在别处,而是始终都处于生成的过程当中,给我们提供参照,以及我们在当下及可见的未来存在的新方式。总之,我的复策展希冀能够和历史共鸣。

▲萨米·巴罗基,《科卢韦齐》(Sammy Baloji,Kolwezi),钡地纸上收藏级打印,2012 courtesy of the artist

ArtWorld:我们经常提及非洲艺术家的可见度,非洲策展人的境况是怎样的呢?

史慕斯:我认为正确的想法应该是全世界的主流应该将每个人,将全世界各地艺术家的实践都纳入到思考当中来。换句话来说,全球艺术的权力应该分布在不同的地方进行均衡地呈现,所有的东西都应当得到尊重,而非要得到某一个地方所确立的价值体系的准入。在这个层面上,对可见度的追求并不仅仅适用于非洲的艺术家。

同理,全世界各地的策展人也应当得到同样的尊重,不管是非洲的、非西方的,还是西方的。有数位非裔策展人在做着很棒的工作,还有数位也蓄势待发,这是很振奋人心的。同时,还有重要的极具革新性的策展项目,如分布在非洲各地的策展平台 Asiko、由比西·希尔维亚(BisiSilva)创办的拉各斯当代艺术中心,以及国际独立策展人协会(Independent Curators International)去中心化的策展项目。除此之外,还有奥奎·恩维佐(Okwui Enwezor)这样的在过去二十年里都十分活跃的策展人。他深入地重新定义了策展的领域,而且他的活跃度和可见度也给非西方的策展人开辟了一块生存的空间。

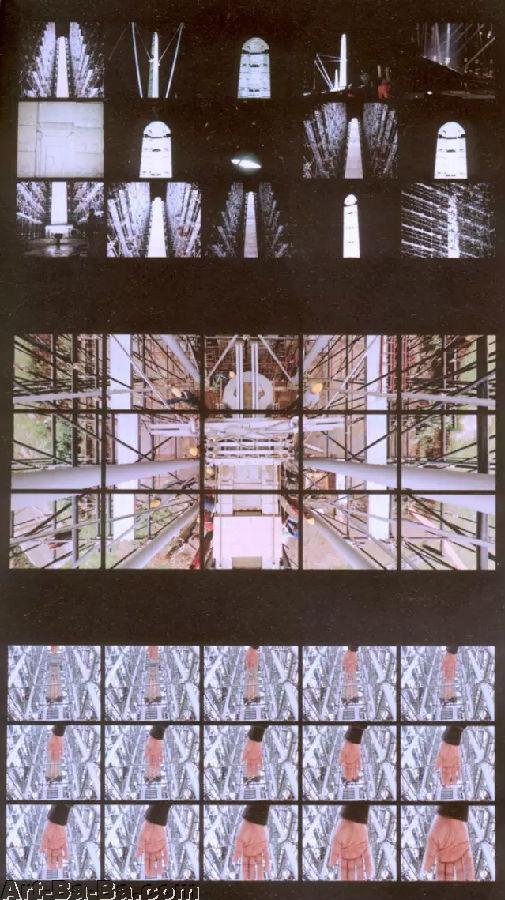

▲提奥·爱舍图,《阿克苏姆方尖碑的归来》(Theo Eshetu, The Return of the Axum Obelisk),15 频影像及声音装置,2009 courtesy of the artist

ArtWorld:近几年,我们经常在说的是,重要的在于提出问题,而非给出答案。这在某种程度上是对目的论和确定性的抵抗,而且怀疑主义某种程度上也是现代性和后现代性的特质之一。但是,这样一种立场也会导向全然的解构和虚无。提问却不试图做出回答,这是否真的有效且合理?

史慕斯:怀疑主义是现代性和后现代性的特质之一,这一点我并不是完全确信。有人或许会觉得事实恰恰相反。在传统观念中,围绕西方现代性提出的关键论题是循序渐进的观点,即在人力所及的范围内,有效控制社会的各项要素,利用自然资源来提升人类生活的品质,增强人类意识,解决存在的各种问题。这个层面的现代性有一条清晰的道路或一套明确的理论,即我们需要从 A 抵达 B。然而,由于进步的欲望沦为人类亡命地争夺,围绕其展开的就变成了各项批判而非怀疑主义。我想说的是,认为我们生存在一个不确定的时代已然是一种陈词滥调的论断。

双年展也逐渐将此奉为准则,就好像在过去曾经多少存在些确定性一样。假设过去曾经存在的话,那现代性就没有必要出现,来和过去做出一个决断了。历史中散落着各种不确定的时刻。战争、饥饿、贪婪、剥削、侵略、不公正……苦难的历史叙述与我们当下所经历的并无多少不同。但是要指出的是,我们当下的境况以各种不可思议的方式引发着我们内心的焦虑与不安,而这却发生在一个人类历史上从未有过的繁荣时期。这或许和我们当前现实的即时感有关。曾经的距离感、分离感早已荡然无存。我们看着难民在海浪中沉没,人们逃离遭炸弹侵袭的医院。这不是好莱坞制作的幻象,这是来自现实的报道。灾难一个接着一个,我们屏息以待。终结感在这个时代是缺席的。所以,和给出答案比起来,提出问题就要更为可靠。