来源:当代艺术调查局 文:金影村

“皇帝、国王、公爵骑士、议员和其他一切人民,想要知道世界上各民族的差异和东方各国,则马可·波罗先生明白说出何者为他所见,何者为他所闻,读其书者,当信其真。”

——摘自《马可·波罗游记》

“大航海”艺术项目是由杭州“想象力学实验室”支持,由郭熙、张健伶两位青年艺术家发起并创作的宏大艺术作品。两位艺术家以一种匪夷所思的方式,实践了一次前所未有的艺术形式,我们姑且称之为——“旅行艺术”。2015年3月1日,郭熙、张健伶二人从上海出发,进行了为期86天的海上漂流。在此之前,他们已经在报刊杂志、艺术展览、艺术家书当中发布了十二个预言。这些预言看起来简直不可思议,它们散漫、无厘头却充满了详实的细节(下文将展开讨论)。继而,艺术家在纽约某艺术空间举办了“大航海预言发布会”。在发布会上,他们采用文本、手稿、书籍、数码喷绘及雕塑的形式,展出了十二个完整的预言。艺术家声称,他们将在此后的海上航行中,沿途搜集相关“证据”,以各种方式见证这些预言并在返航后将这一过程转化为艺术作品展出。经过三个月的航行,二人果然带回了丰硕的素材。他们将这些素材重新整编、创作,持续举办了若干展览,每个展览都以角色或事件为线索讲述航海中的故事。与此同时,每个故事之间又盘根错节地互相佐证,在艺术家称之为“目击”与“旁证”的考辩中不断虚构出一个个“真实的现场”。航海中的人物、见闻以及任何奇思妙想或潺潺思绪,都被艺术家以“航海志”的形式,扩展成了多个子项目,目前已展出的项目包括“大航海:一个倒错的人” (OCAT上海馆,2015)、“大航海:芳名考”(上海外滩美术馆,2016)、“大航海:邮包#307一个有小胡子的年轻人/邮包#309水妖”(OCAT上海馆,2015)、“大航海:一个集邮者”(西岸艺术博览会,2015)、“大航海:红毛丹” (西岸艺术博览会,2015)等。这些天马行空的艺术项目以包括绘画、雕塑、装置、影像、文献在内的各种媒介铺陈了一幅史实般的壮丽图景。进入“大航海”的每个展览现场,都仿若走进了一部多维度的小说,它们可视可读可听可感,还增加了时间与空间的双重绵延与扩展。然而,在没有意识到这点之前,观众如同一群充满好奇心而又将信将疑的看客,他们往往激动地前往,到头来却被弄得一头雾水。

“大航海发布会“展览现场,上海:香格纳画廊,2015

“大航海”项目之所以能够持续下去,势必有它的迷人之处。假如我们试图从头到尾将“大航海”的创作逻辑梳理一遍,会发现一个美妙的事实:两位艺术家借助一次真实的航行,创作了一件虚构而包罗万象的艺术作品。它横亘多个人类文明所涉及的重要领域——历史、地理、人类学、民族志、航海学、生物学……而实现这些跨界的根本方式,便是艺术家采用了最普遍的文学体裁之一,即小说的思维来进行艺术创作。在虚构与真实之间自如切换正是小说的叙事,而所有的叙事背后,又蕴含着普遍被我们忽视的真理价值。

郭熙和张健伶86天海上漂流航线与12个预言

一、“大航海”创作手法分析

一旦确立了“大航海”作为艺术作品的属性,我们便可以从中分析出它的艺术史与概念渊源。总体来看,“大航海”的创作分为三个阶段:即第一阶段的预言发布,第二阶段的海上航行和第三阶段的“大航海”系列展览。从艺术创作的角度,这是一件带有鲜明达达主义与超现实主义色彩的观念艺术作品。然而,艺术家践行这两种观念的时候又是如此缜密、严肃、细致入微,以至于人们会认为这是一次常规的社会纪实行动(如纪录片的拍摄、新闻报道或社会公教活动等)。第一阶段的发布会采用了典型的社会互动性艺术创作手法,将作为“预言”的艺术作品巧妙安插到现实生活中,如同放出了一颗烟雾弹,假作真时真亦假;第二阶段的海上航行,则可以看作一场跨界的行为艺术,艺术家通过身体力行,将真实的生活经验转化为虚实相间的艺术体验;第三阶段返航后的系列展览,则采用了时下流行的“总体艺术”创作方式来制造或重现“航海志”现场,将真实或杜撰的身心体验通过调动观众的多重感官来达到身临其境的效果。

大航海预言发布会

艺术家郭熙、张健伶在发布会现场

郭熙、张健伶两位艺术家的创作灵感来源于《马可·波罗游记》——或者他们都痴迷于人类历史上以个体(声称)见证来实现集体无意识驱动的“虚拟之真”(Virtual Reality)。正如马可·波罗家族通过二十五年的行旅,首次打开了欧洲大陆感知神秘东方的大门,当他们回到故乡威尼斯,人们几乎对他们所描述的东方世界感到难以置信。然而,由于彼时尚没有第二个人能够证明亲眼“见证”并推翻马可·波罗的事迹,他的游记从天方夜谭变成了奇闻异事,继而有很大一部分被传颂为真实。马可·波罗的旅行恰恰说明了人类历史的奇妙成型方式,我们认为理所当然的“历史”,往往源自于一次次充满偶然性与随机性的道听途说。郭熙和张健伶正是挪用了“马可·波罗式”的旅行,对现实提出了一次终极拷问。尽管其中充满了荒诞不经甚至胡言乱语,“大航海”却通过其精致的叙事引发出了对人类历史深刻的思考。

那么,为什么要选择大海作为艺术作品的空间载体呢?艺术家认为,在当今信息技术迅猛发展的时代,想要认真沉思个体经验与事实经验的关联,极有可能被新鲜的信息快速覆盖与更迭。而海洋这片真实存在却仍然象征着些许未知的广袤领域,如同一处虚拟与现实的模糊地带,因而与大陆比起来更能发掘出想象力与创作力,有助于艺术家建构出更多的可能性空间。

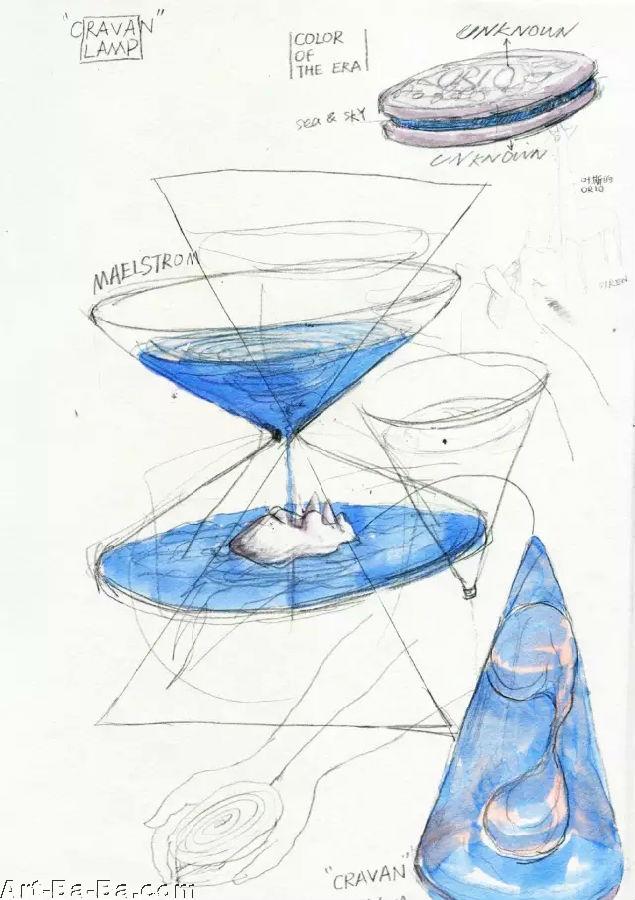

大航海创作草图

艺术家在创作“大航海”时反复提到,他们受到了巴斯·简·阿德尔[1]与亚瑟·克拉凡[2]的影响。这两位艺术家的创作历程中,都以消逝在大海中作为艺术生命的终结,为后世留下了永恒的问号。艺术家试图沿着他们的轨迹,探索他们消逝前的一些遗迹——黄色的船只、只言片语的对话以及相关的轶闻。艺术家并不是真的以科学考证的方式寻访这两宗“断头案”,而是以貌似科学考证的方式,重新塑造了这两位艺术家以及“消逝在海中”的神秘意象,从而将他们自己所着迷的未知以小说的思维再次呈现在观众面前,带领我们一同漫游这个神秘而又充满欣喜的奇幻之境。

二、从“展览”到“故事”

2016年5月到8月,《大航海:芳名考》参加了上海外滩美术馆举办的“告诉我一个故事:地方性与叙事”展览。这件作品的灵感源自于一种八仙花属的“蓝色绣球花(Hydrangea Otaksa)”。艺术家以类“考据学”的方法介入到地理文化叙事当中,声称自己要“在大西洋中央寻找她的芳名”。而作品呈现的便是他们“考证”与“还原”出的一个现场(实为艺术现场)。整件作品包含录像、摄影、现成物、文本、喷绘与声音。由于隔着一圈玻璃,观众只能徘徊在场边,欣赏那些碎片化的“物证”。同时展场内循环播放着一段画外音,是关于“芳名考的故事线索。画外音围绕“蓝色绣球花”展开了一段文学性极强的叙述——“名字在人、植物、物件、地名间彼此附着,流转,沿着奇特的路径旅行,‘蓝色绣球花’由长崎越洋被引入欧洲大陆,进而铺满了法亚尔岛,一位日本女孩的名字正在世界各处的庭院开放……它所卷起的旁人过客之名及其留下的轨迹。在他们被遗忘湮没,化作表格的油墨与石碑的凹陷之前,将这次瞩目投向他们闪烁的生命时刻,如同念诵圣徒之名,146个圣约翰、91个圣彼得、43个圣保罗、24个圣多米尼克、1个圣罗纳德……”这件作品讲述了一名前往日本行医的荷兰商官在出海归国时遭遇天灾人祸而被永远驱逐出境的故事。而“Otaksa”这一花名,正是这位商官对他的日本妻子楠本泷的昵称。故事通过展出的“线索”来拼绘、虚构、想象,与历史事实混合在一起,不辨真假。

《大航海:芳名考》现场,录像、摄影、声音及综合材料,2016

《大航海:芳名考》局部

与其细究《芳名考》中的历史事实,不如将她视作一件感性的产物,她试图与观众发生某种审美上的碰撞。一方面,作品给出的详实细节让人几乎把她当成了知识传输,另一方面,展览中所运用的各种叙述修辞法却在不断提醒观者去注意那些可能是有意为之的虚构。事实上,郭熙的作品一直具备某种高超的戏仿能力,而这种能力恰恰与小说创作不谋而合。正如勒内·韦勒克与奥斯汀·沃伦合著的《文学理论》中在论及叙述性小说时指出的那样:

“文学总需要趣味,有一个结构和审美的意义,有一个整体的连贯性和效果。当然,它和生活之间必须要有可以认知的关系,但是,这种关系却是非常复杂的:生活可以被提高,被滑稽地模仿或对照。文学在任何时候都是为了某种特殊目的而从生活中选择出来的东西。”[3]

那么,什么才是“小说”呢?《文学理论》继续将叙述性小说分成了“传奇”和“小说”两种模式,并引用了C.Reeve在《传奇的发展》中对二者所作的区分:

“小说是真实生活和风俗世态的一幅图画,是产生小说的那个时代的一幅图画。传奇则是以玄妙的语言描写从未发生也似乎不可能发生的事情。”[4]

进而,“小说由非虚构性的叙述形式即书信、日记、回忆录或传记以及编年纪事或历史等一脉发展而来,因此可以说它是从文献资料中发展出来的,从文体风格上看,它强调有代表性的细节,强调狭义的‘模仿’。”[5]

郭熙创作的出众之处,并不在于用艺术模仿生活,而是用艺术模仿“模仿生活的”小说。这一点在他早期的作品《打字员之死》中便可见一斑。作品杜撰了一位名叫“龚立人”的打字员,他生活在清末民初,由于无法适应时代的变迁而在历史中陨灭。艺术家甚至将“龚立人”的传记放上了“维基百科”,并制作了一台类似遗物的打字机和伪造了一系列逻辑缜密的文献资料,举办了一次名为“打字员之死”的展览。有趣的是,在这件作品中,除了“龚立人”这个人并不存在,其余相关材料均取自历史事实,亦即采用“非虚构的形式”来创作虚构的故事。在这次创作中,郭熙的达达主义作风表现得更加明显。他以严谨的态度编织了一个玩笑式的谎言,并以此来挑战开放社会中所谓的“权威”。而这一谎言至今未被揭穿,又折射出了现实生活的某种荒谬意味。

“龚立人”传记,维基百科

龚立人照片

“打字员之死”展览现场

上海:二十一世纪民生美术馆,2015

由此可见,《大航海:芳名考》与《打字员之死》实有一脉相承之处。当然,或许是由于女艺术家张健伶的加入,《芳名考》褪去了一些反映在郭熙作品中的戏谑意味,取而代之的是优美的抒情色彩。然而,这或许只是修辞的转变,正如同小说中不同的语言风格与情感基调。在同一逻辑的框架之下,作品展现出了不同的风貌与气质。

《芳名考》中的叙述风格贯穿了“大航海”的宏大叙事。艺术家对所见所闻所感的描摹充满诗意,流连于文字美感所营造出的幻境。这恰如现代艺术小说,追求“以诗的精神来组织自己,追求‘自我反映’”。[6]同时,细节的逼真又有效地搭建起了真实与虚构的桥梁。例如作品中对数字的敏感,对人名、地名、时间的敏感等等。正如艺术家所言:

“航行的戏剧性来自邮轮这个微缩世界,我们珍视与乘客相遇的时刻,他们将成为一系列叙事性事件的潜在演员或参与者。我们希望通过旅行中时间的积累以及展览空间中神话、故事、档案、奇迹、证据的叠加来再度发明叙事的形式,并进一步跃入政治-经济现实的对话,更重要的则是与日常生活的感性对话。”

三、“大航海”中的人物与作者身份

人物是小说创作中不可或缺的一部分。“大航海”系列项目也将人物定义为见证86天航行“奇迹”的重要线索。“大航海”中涉及的人物纵横古今中外,他们有的为预言中的内容提供注脚(如伊夫·克莱因、亚瑟·克拉凡、杜尚、诗人列夫·托洛斯基、巴斯·简·阿德尔),有的成为航行中某次事件的“旁证”被记录在《航海志》中(“大航海”系列作品《一千次离别》意欲通过向大陆寄出一个个包裹的形式讲述航海中各色乘客的人生故事。同时,艺术家的航海日记也多次以各色人物命名,如《一个集邮的人》、《一个隐姓埋名的惯逃犯》、《一个饮弹的喜剧演员》等),有的直接成为了返航后的系列展览的主角(如《一个有小胡子的年轻人》、《一个倒错的人》等)。最引人注目的是,艺术家将自身也放在了“他人”的故事中,既是故事的讲述者,又称为其中的参与者。例如,在《大航海:蓝喉咙与五十玫瑰》中,艺术家为我们讲述了这样一个故事:当航船行驶到阿尔卡特拉斯岛[7]的时候,张健伶得知参观该景点的门票已经售罄,幸运的是她买到了一张临时计划有变的游客转让的门票,因而有幸遇见了一位名叫威廉·G·贝克的老囚犯。通过贝克先生的回忆录与在岛上六个小时的行走,艺术家写出了《蓝喉咙与五十玫瑰》,纪录了岛上居民的生存状态和曾经关押在此的囚犯留下的痕迹,并利用在岛上拍摄的486张照片为素材创作了摄影装置《蓝喉咙与五十玫瑰》。在这个故事中,艺术家充当了故事的见证者和叙述者,并以《艺术家书》和艺术作品的形式将个体经历浓缩其中。而在出行前的预言中,艺术家则多次充当了事件的主角:

“郭熙将打开昨天吃剩下的半袋奥利奥,他将惊讶地发现倒数第三片的奶油夹心变成了蓝色,他将疑惑地咬下一口,瞬间将领悟到整个世界的结构,蓝色的天空与大海被紧紧地甜蜜地夹在未知之间,上面是黑色的宇宙,下面是黑色的海底。奥利奥中间这层蓝色夹心正是人间。”[8]

还有更离奇的描述:

“郭熙和张健伶将在清晨的迷雾中发现谷歌地图中不存在的群岛,岛上流淌着丰饶的时间……”[9]

“第二十三天,在一气呵成的长镜头中,郭熙将出演一个垂钓的人,在背景中保持坚实的背影……”[10]

“第三十天,黄色飞船将再次掠过海面,卷起一阵海风。第七次排练时,眼看众人的鼻子酸起来,郭熙将飞身跃出船舷,从飞船上掀起一块黄色的甲板。”[11]

蓝喉咙与五十玫瑰,摄影装置

如此等等,不一而足。这些荒诞不经的表述,在内容上如梦呓般对想象进行了一番再演绎。而我们更应注意到,这些预言及其产生的作品具备一种自我意识明确的叙事策略。在《中国小说史略》中,鲁迅以作者“有意为小说”即自我意识的觉醒设定了唐以前轶传到唐宋“传奇小说”的分水岭[12]。在西方,“作者身份”之于作品或“叙事”也是后现代以来的文学和艺术共同关注的问题。罗兰·巴特在其著名的《写作的零度》一书中,提出作者应当抽离叙事,作为一名冷静、客观的旁观者,不带入一丝情感。福柯在他的著名论文《什么是作者》中,也排除了作者的话语地位。在福柯看来,“作者绝不是某种浪漫主义的创造性个体,也不只是可占有的著作权的承担者和享有者,作者是书中不需要再现的自我”。[13]然而,大航海并没有将艺术家(也是作者)的位置抽离出作品,而是积极地参与到故事建构中,成为“可再现的自我”。他们在整部作品中,与人物、情节和意识流共进退。“作者身份”贯穿在大航海的创作当中,而不再沦于再现的符号。

艺术既是一种虚构,也是一种现实。无论“作者已死”还是作者“介入”,都假定艺术与生活之间存在一个界限。实际上,“大航海”得以成立的前提便是要排除这种界限。而当我们意识到,作品的创作也是一种真实或是真实的一部分,就能理解大航海中的作者身份为何总是在虚构与真实之间切换,并且丝毫不影响整件作品的现实性。从小说的意义上,大航海实现了一种多元叙事,并且起到了它应有的积极作用。

四、故事拼图:“大航海”与“元小说”

“大航海”在虚构的形式上充满实验性,运用戏仿、拼贴、时空倒错、陌生化等扑朔迷离的形式,营造出一座“故事套故事”的迷宫。用艺术家自己的话来说,“大航海”犹如一场拼图游戏,只有最后一片落下去的时候,才能看到故事的全景。这种说法不由得让人与文学创作中的“元小说”联系在一起。

“元小说”的概念兴起于二十世纪六、七十年代,大体可以理解为“关于小说的小说”。美国批评家帕特里夏·沃在《元小说:自我意识小说理论与实践》中指出:“元小说指的是那些有自我意识的、系统地关注小说文本的人为性与虚构性,对小说和现实之间的关系提出反思和质疑的小说创作。元小说家在对小说文本的创作手法进行反思、批判时,不仅剖析了小说文本的基本结构要素,同时也探讨了对小说文本之外的现实世界虚拟的可能。”[14]

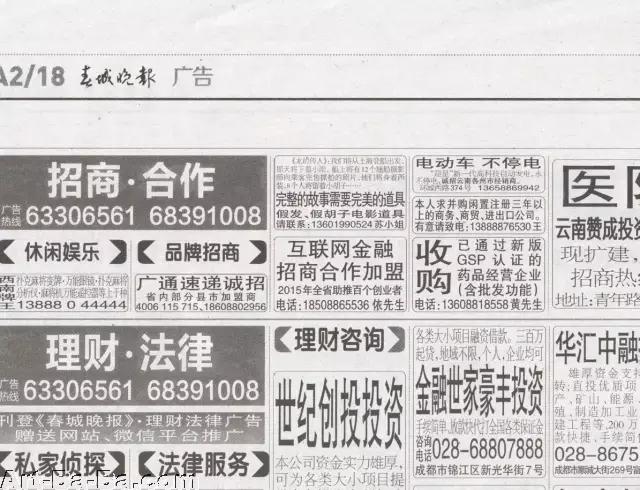

两位艺术家显然熟稔于后现代小说的各种叙事形式,并在文本之间探寻各种虚构的可能。结合“元小说式”的虚构模式,“大航海”时而竭力掩盖虚构,时而又有意暴露虚构,在诙谐中凸显讽喻意味。例如,在《一个有小胡子的年轻人》中,郭熙和张健伶声称他们遇见了第一则预言中提及的“留着小胡子的年轻人”: “这个意大利小伙子穿着水手服与耐克鞋,戴着一副紫色眼镜。穿越太平洋时的每一个午夜,年轻人下班后,带着他工作中使用的服装和道具走向镜头,成为徘徊在外甲板的幽灵水手……” 而如果我们追溯这个故事,则会找到这第一则预言发布于《春城晚报》的“广告”单元。在一个不起眼的小方框里,刊登了一则几乎无人能懂却又不易被察觉的“小广告”:

“《龙的传人》:我将从上海登船出发,那天将下着小雨,船上将有12个随船摄影师向乘客兜售抓拍的照片,他们将身着西装,8个人将留着小胡子……”

接着在下方以粗大字体写出:

“完整的故事需要完美的道具;假发、假胡子电影道具请联系:(此处隐去手机号)苏小姐。”

由此我们可以推理出,《一个有小胡子的年轻人》实际是以招募群众演员的方式实现的。《春城晚报》上的广告成了展览的“元小说”,而《龙的传人》这则预言则又成了这则广告的“元小说”。正是这种“故事套故事”的结构,让艺术家几乎把现实生活当成了游乐场,任何意想不到的现实媒介都能够成为他们创作的来源。

“大航海“第一则预言发布于《春城晚报》

《大航海:一个有小胡子的年轻人》,双屏影像装置,2015

OCAT上海馆展览现场

结语:“道成肉身”——“大航海”的真理价值

高士明在《影像生存:可视者的技术》一文中曾经指出:“毫无疑问,‘虚构/现场’也是一个现场。只是这个现场乃是‘无中生有’地虚构出来的一个杜撰情节,一个游戏之所。‘无中生有’正是虚构的本性……”[15]从某种意义上,“大航海”正是凭借“无中生有”编织出了一张无边的叙事之网。然而,虚构并不是小说的特属,可以说,当代艺术只要借助了再现的形式,都包含虚构的成分,何以“大航海”的虚构就更接近于小说(fiction)呢?其原因在于,传统意义上的艺术在虚构与真实之间都划有清晰的界限,再现作为媒介不是为了混淆观众,而恰恰是为了提醒观众。但“大航海”则反其道而行之,从预言发布会到各个展览的相关活动、讲座,他们一边对自己的所见所闻振振有词,一边又对作品呈现的真实性讳莫如深——这毫无疑问是一种策略,在其中,艺术家本人也参与到了作品当中,成为叙事的一部分,如同一本第一人称叙事的小说。没有一个小说家有责任告知读者,自己的作品中有哪些是真哪些是假,而如果哪位读者对小说的真实性提出质疑,便背离了小说的阅读经验。因此,“大航海”非但以小说的思维创作,更要求观众以小说的阅读方式来理解作品。

由此,大航海的真理价值,不在事实的真假,而在于这种虚构是否具有价值。这就要让我们回到“大航海”的创作开端,关于十二则预言的撰写与发布。或许有人会疑惑,为什么艺术家要采用“预言”的形式来开始这件作品而不是直接出海航行呢?

郭熙谈自己作品时,谈到自己对“道成肉身”一词特别感兴趣,他认为这是一种宇宙万物育真理生成的普遍方式。万物由鸿蒙中来,正如真理时常发端于预言、猜测与想象,继而以虚入实,去伪存真。基于此,他还举办了一次名为“上帝与网友”的展览见面会。在他的字典里,“上帝”与“网友”都具有某种“道”的意味。中国学者胡适阐释老子的“道”,认为道的概念太抽象微妙,而只有“无”的概念和属性,和“道”最为相像。[16]但基于这种概念所产生的结果,则往往是实存而难以颠覆:如延续了几千年的思想与意识形态,以及由此诞生的无数物质实体。艺术家以此追问人类文明的历史进程,并模仿“道生万物”的演变模式揭示了真理诞生的选择性传统。大航海中的十二个预言,也可理解为“道成肉身”的寓言——预言只有在尚未实现的时候才被称为预言,一旦实现了便是真理。而预言本身作为一种特殊的文体,并不存在于现世当中,而恰恰是现世的前生。郭熙与张健伶用预言开始他们的“大航海”计划,实则已经为整件作品搭建好了真理的空间,剩下的工作只是一次次的自圆其说而已。

在这一逻辑上,“大航海”可以说是一部自我赋权的百科全书。它在无边的虚构中“跨界”了艺术创作的各类媒介,体现了艺术学科与其他学科的交叉。但从本质上看,“大航海”其实是一种思维的跨界。费恩伯格在《艺术史:1940年至今天》一书中开宗明义地指出:“艺术家们通过创作来探索事物即将呈现的样子。他们对事物有着敏锐的直觉和洞察力,然而这种令人着迷的观点却无法用语言描述出来,因此他们试图通过艺术作品来呈现这些引人入胜的思想……艺术创作是一种思维方式。”[17] “大航海”正是将这种敏感性嵌入到了小说创作的思维当中。同样作为人文学科的艺术与文学,其实天然地具备许多共通点。然而,当今的观念艺术似乎轻易放逐了文学中的感性、叙事性、表现性与抒情性,走向极端理性而机械的方案研究。正因为此,“大航海”的文学性才显得弥足珍贵。作品从观念出发,却始终贯穿了情感的触动。它由内而外地迸发出力量,折射出现实生活的宿命感与悖谬感,同时亦赋予其美好的品质——如同艺术与人性本身。由此,“大航海”跳脱出了概念的牢笼,也不仅仅是一种想象力的修辞法,转而升华成一面镜子,照出每个人心中的“真实”。正是这样一部行动的小说,轻轻抚过人类文明的过去、现在与未来,转而松动了我们曾经紧紧攥在手中的“历史”。在“大航海”这部“小说”中,我们读到最后,或许就能看到两位艺术家向我们投来诡谲而温情的一笑,继而又消失在了无边无际的海洋中。

参考文献:

【美】勒内·韦勒克、奥斯汀·沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,南京:江苏教育出版社,2015

【美】J.弗兰克:《现代文学的空间形式》,载《斯瓦尼评论》,第53期,1945年

鲁迅:《中国小说史略》,上海:上海世纪出版社,2006

高士明:《行动的书——关于策展写作》,北京:金城出版社,2012

胡适:《中国哲学史大纲》, 上海:中华书局,2015年.

【美】费恩伯格著,陈颖、姚岚、郑念缇译:《艺术史:1940年至今天》,上海:上海社会科学院出版社,2014.

Waugh, Patricia, Metafiction: the theoryand practice of self-conscious fiction ( London&New York: Methuen, 1984)

[1]巴斯·简·阿德尔(Bas Jan Ader, 1942年出生,1975年消失),荷兰艺术家,从事观念艺术创作、行为表演、摄影与电影制作。1975年,他乘坐一艘横跨大西洋的船从美国前往英国,途中消失。三周以后人们在爱尔兰海滨发现了他当时乘坐的黄色小船,然而不久之后这艘被重新发现的小船又再次消失。

[2]亚瑟·克拉凡(Authur Cravan,1887年生于瑞士,1918年消失),达达主义代表人物。他声称自己有着多重身份:诗人、拳击手、造假者、王尔德的侄子、无自我的”自我鼓吹者” 、自我生命的真正作者。1918年,他驾船从墨西哥湾出发前往阿根廷与妻子(女诗人Mina Loy)相会,最后消失在了萨利纳克鲁岛。

[3]勒内·韦勒克、奥斯汀·沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,南京:江苏教育出版社,2015.第247页。

[4]同上,第252页。

[5]同上,第252-253页。

[6]这里的现代艺术小说指的是如《尤利西斯》、《夜林》、《达洛卫夫人》等叙事手法自成一体的纯文学创作。参见J.弗兰克:《现代文学的空间形式》(载《斯瓦尼评论》,第53期,1945年)。

[7]阿尔卡特拉斯岛,俗称“恶魔岛”,位于美国加州旧金山湾内的一座小岛。由于与陆地隔绝,被美国政府选为监狱建地,关押过不少重刑犯,于1963年废止。目前已成为旅游景点。

[8] “大航海”预言之二:《蓝色奥利奥》。

[9] “大航海”预言之五:《奥克诺斯群岛》。

[10] “大航海”预言之六:《克拉凡的手套》。

[11] “大航海”预言之十:《再次遇见飞翔的荷兰人》。

[12]鲁迅:《中国小说史略》,上海:上海世纪出版社,2006,第41页。原文提到:“小说亦如诗,至唐代而一变,虽尚不离于搜奇记逸,然叙述宛转……而尤显者乃在是时则始有意为小说。”

[13]转引自高士明:《行动的书——关于策展写作》,北京:金城出版社,2012,第166页。

[14] Waugh, Patricia, Metafiction: the theory and practice ofself-conscious fiction( London&New York: Methuen, 1984), p.3.

[15]高士明:《行动的书——关于策展写作》,第77页。

[16]参见胡适:《中国哲学史大纲》,上海:中华书局,2015年,第46页

[17]【美】费恩伯格著,陈颖、姚岚、郑念缇译:《艺术史:1940年至今天》,上海:上海社会科学院出版社,2014.第15页,“导论”。

附录:“大航海”重要事件回顾

2014年10月 举办“大航海预言发布会” 纽约:80WSE空间

2015年2月 “大航海”项目在《春城晚报》上发布了第一则预言

2015年3月1日 郭熙、张健伶二人从上海出发,乘坐歌诗达“大西洋号”启程

2015年5月26日 郭熙、张健伶二人结束86天海上航行,平安返回上海

2015年6月 《航海志》首展亮相新时线媒体艺术中心与威尼斯双年展中国馆合作的线上展“电子世界的民谣”

2015年8月 “大航海发布会”展览 上海:香格纳画廊

2015年9月 《大航海:红毛丹》、《大航海:蓝喉咙与五十玫瑰》、《大航海:一个铁石心肠的人》、《大航海:一个集邮者》及《第五则预言:奥克诺斯群岛》在西岸艺术博览会展出

《航海志》印刷成书,在展览中发布

2015年11月 《蓝喉咙与五十玫瑰》参加集美/阿尔勒国际摄影节《灰/刃/框/洋》单元展

2015年12月 《大航海》参加于OCAT上海馆开幕的“Y时代之歌”——青年艺术家群展,以物件和双屏影像装置打开了两个邮包:《#307一个有小胡子的年轻人》与《邮包#309水妖》

2016年5月 《大航海:芳名考》参加展览“告诉我一个故事——地方性与叙事”,上海:外滩美术馆

2016年7月 展览“大航海:一个倒错的人”于OCAT上海馆开幕

未来……“大航海”系列项目将持续以各种形式参展,敬请关注!

本文鸣谢:

杭州江南布衣艺术中心“想象力学实验室”

郭熙、张健伶两位艺术家的热心讲解与资料提供