来源:空白艺论

徐旷之 X 李振华

整个访谈通过微信完成,整理者:徐旷之。

时间2016年9月11日,文字稿完成于2016年9月21日。

关于这次对话的缘起我想有必要在此简单说明一下。这是一个很偶然的、颇具戏剧性的小故事。之前我在空白上发过一篇有关道滘艺术节的胡诌的文字,虽说是胡诌,但毕竟不同于当下所谓的批评家或策展人的论调。基于这篇文章以及其中存在的诸多问题,在品毓姐的促成之下,便有了我和振华老师的这次对话。对话是在微信上进行的,围绕双年展、中国当代艺术的现状、体制的搭建、艺术家的工作等问题我们展开了一场有意思的跨越空间的对谈,正如振华老师所说,这也是一种有趣的写作方式。在整理与校对的过程中,我们既欣喜于这种对话方式的有效性,同时也意识到一些问题诸如美术馆和艺术系统的建设、形式主义现象、艺术史的书写、艺术与哲学的关系、反思与批判的缺失等仍有待进一步讨论、拓展。因此,我和振华老师、品毓姐决定继续以微信线上的方式,针对以上话题展开新的对谈,今后会陆续在空白上刊出。这些文字呈现了我们对于当下的一些思考,尽管它们无法逃避最终沦为数字垃圾的命运,但是在此之前我还是要在空白上码出它们,仅此而已。

徐旷之:

国内现在流行的艺术节也好,双(三)年展也罢,主要借鉴了威尼斯双年展和卡塞尔文献展的运行模式。我们知道哈夫特曼为第一节卡塞尔文献展撰写导言时明确指出展览最主要的抱负在于巩固现代主义;同时,文献展政治动机也很明显,与当时西欧联盟的文化复兴进程密切相关。90年代国际上兴起的大量双年展都具有显而易见的目的性,比如1998年达喀尔双年展的秘书长雷米·萨格纳把展览力求达到的宗旨定义为让达喀尔成为泛非洲的中心。事实上,任何项目的策划都会有一个比较明确的意愿或者说目的,作为一个被媒体广泛报道的公共事件它的指向性是很明确的,即期许达到怎样的效果。一方面是对艺术的执着,另一方面是对利用艺术为其他议事日程服务的执著。那么,是否可以从这两个方面更加客观地去观察、分析道滘艺术节?或者更直白地说,包括道滘艺术节在内的众多国内双(三)年展项目(比如银川双年展、乌镇国际当代艺术展、CAFAM双年展等)是否渴望融入世界?获得国际认可?乃至指涉所谓的中国当代艺术合法化的问题?而对于主办方而言,他们想要的又是什么?改良社会?改善本地的城市面貌?

1895年,第一届威尼斯双年展的海报

第56届威尼斯双年展中国馆主题“民间未来”

李振华:

双年展的一个发源地就是威尼斯⑴,起初并没有大家想象的那么神圣,当时主要是一个应对万国博览会⑵模式下的艺术呈现,之后有了类似于国家馆⑶的概念,在今天看来政治上是非常不正确的。而二战时期国家馆和双年展又被纳粹⑷控制了一段时间,此后起起伏伏。今天我们看到的双年展的格局再次发生了新的变化:从非常少的外围项目发展到上百个外围项目,这种转变反应了当今艺术商业化的现实,而这种现实同时回应了三年展这个系统,比如说从主展览到国家馆的展览之间的关系,以及所呈现的艺术家和艺术项目的质量(内容)。其实现在主展览反倒没有国家馆让我觉得那么有趣。这反应出了双年展是一个动态的价值系统,这个价值系统有其自身的工作框架和方式。双年展本身是一个特殊的艺术系统。

关于道滘新艺术节。一开始主办方希望做一个“道滘双年展”,但是,对我来说这个双年展的根本(基础)不成立。如果我们讨论双年展的话,参照的系统一定是威尼斯双年展。即使我们不能做那么大的体量,但在体制的规制上应该是接近或者说是类似的。威双的经验已经非常成熟,可以直接拿过来为我们借鉴。在我看来,双年展首先是一个硬件体制和一个软件的机构建制的关系。

道滘艺术节新媒体建筑投影

于是在讨论中双年展被改成了艺术节,因为我觉得大家对双年展的需要或者说通常理解的是像威尼斯双年展,在中国的参照系统应该是上海双年展(始于1996年)。做一个双年展所投入的和它所能获得的情况可能非常不均衡。另外双年展除了硬件需要、软件体制,还有时间的问题。如果做一个双年展,只有一个月肯定是不行的,那么至少三个月以上或半年以上的展览周期。那么它作为一个双年展才能扩延其本身的艺术性和其中的意义,比如我们看到的卡塞尔文献展、威尼斯双年展都是三个月到半年的时间。

关于融入世界这个问题,如果说在17年以前,我第一次在英国的时候一定是有这个愿望的,但是在今天完全没有。世界是平的,艺术不分它来自于哪个地区。艺术更应该强调它在某一个地区的作用,所以说任何一个来自其他地区的人都可以在某一个地区相遇,然后进行他们的工作。那么这个工作者同样是把某个地区的文化和某些个人的特征带进来,我想这就是项目的目的。

中国当代艺术获不获得国际认可,首先是由中国国力决定的,其次是它的体制搭建来决定,比如说我们有多少美术馆能被国际承认为真正的美术馆呢?它有多少馆藏,它的program,它的专业程度,以及它的目标,国内有几个美术馆能做到呢?不论是私人美术馆,还是国家美术馆。

所以当中国的艺术体制不能被构建起来的时候,它也不会获得国际的认可。为什么MOMA(美国现代艺术博物馆)、古根海姆,还有TATE(英国泰特美术馆)他们都在试图建构一个关于中国当代艺术的标准?如大都会博物馆做的水墨展览就是试图去建构一个中国水墨艺术的标准。我觉得原因都在这儿,一方面我们说西方人不会懂我们,不应该由他们来定标准,可是我们自己又没有定标准的具体的硬件和软件系统,而最后标准只能由西方人定,这才是我们面临的最大的困境。

任何体制搭建之后都会衍生出艺术家如何对它做出回应的问题。如果没有这个体制,就不难理解为什么艺术家认为,参加威尼斯双年展和卡塞尔文献展才是他人生的最高峰,而不是参加上海双年展或其他国内的双年展,也肯定不是什么道滘新艺术节或其他地区性艺术节。这就是我们所面对的现实。因此地区性的建设永远是重要的,对我来说这是第一位的,而道滘这个项目正是我在试图搭建一个软件和硬件的体制。

道滘新艺术节一大半的艺术家来自西方,这些西方艺术家大部分是朋友。对我来说,与西方整体的语境接壤是非常重要的,如何让别人认识一个地区,其实并不是看你的广告做得如何,而是要看这些西方艺术家是否能够认可。如果我们假设地方体制是可以由来自地球上其他国家的人来构建的。那么自然就有可以被介入的可能性,同时也可以介入到别人的系统中——西方的艺术家、西方的策展人、西方的艺术机构等等。而他们的介入是非常必要的,能帮助我们传递一个国际的信息出去。只有国际的信息能够让我们这个项目获得国际化的身份。这也是品毓在帮我们做的工作中的核心重点。而跟公众的的关系、跟地区的关系,我觉得就是现场的遭遇。现场的遭遇是什么?它就是什么!然后我们可以通过这个遭遇来修订下一届艺术节的走向。

道滘艺术节策展人 Dr. Rachel Rits-Volloch 瑞秋•芮斯•沃洛荷

徐旷之:

您刚才提到通过西方当代艺术家或策展人的介入使道滘新艺术节获得一种国际身份,其实国内现在很多双年展和艺术节都采用了类似的方式,比如说乌镇国际当代艺术节、银川双年展和上海双年展等等,看上去都很“国际化”。但是否一个双年展有了这些国际上知名的艺术家参与或请一位西方人担当策展人的角色,挂上他们的名字,它就具备了国际身份?事实上这些项目并没有获得西方主流新闻和艺术媒体的关注,因此,这种国际身份的合法性在哪里?在某种程度上,这些项目倒像是为西方艺术家提供了一次次游历中国的机会。

今天中国的艺术家作为个体获得西方主流艺术界的认可是一个比较普遍存在的现象。相对而言,是否存在中国当代艺术领域或生态这样一个整体的概念?当提及这些问题的时候,我们的脑海里会想到什么?后殖民,还是借用萨义德的东方学这样一种批判?今天中国的艺术仍然处于一种西方主流艺术视野之外的边缘地带,正如您之前提到的大都会对中国水墨定义的尝试,这种做法在中国国内受到了强烈的批评,但我们自身又缺乏一种相对完善的价值评估系统,一种现代化的学科体系和建制。这不仅体现在当代艺术上,同样反映在中国古代艺术史的书写上。这种尴尬的处境既是历史的后遗症,也是当下中国自身的病症;既存在西方中心主义的问题,也是自身落后、封闭的结果。

李振华:

历史的遗留永远是一个很重要的因素。但是,无法获得别人重视的最终原因是我们并不具备自己的艺术史。在具备自己的艺术史之前,我们也不具备关于中国当代还是传统艺术的文献研究。其实文献研究的工作是一个更大范围的基础。再者,我们也不具备有系统的所谓中国现当代或者传统的收藏。如果拥有一定的收藏,比如说故宫以及一些传统机构(地方美术馆),它们有一定的地区性文物或字画等,别人还是会尊重的。

陈陈陈现场行为表演

我对中国当代艺术以及对某个项目的作用不会看那么重。面对中国当代艺术的现实,我更愿意关注很多艺术家作为个体是如何工作的。所以这次有很多驻地创作的项目,是完全打开的状态。例如有的艺术家选择开车来,有的艺术家选择坐火车,有的艺术家选择做飞机,至于他们怎么去体验、怎么去呈现这完全是一个自主的情况。这样的艺术家我们大概有十几个人,也包括一位德国艺术家Thomas Eller,有胡庆雁、曹雨、胡庆泰、张晓、陈霄、尚暾、吴珏辉、卢征远、李燎、陈陈陈等艺术家。任何项目都是有限制的,也都有它的自由度。如果有可能的话,尽量把这个自由度做到最大,把它的限制合理地规避。

只有回到非常具体的个人,我们才能真正的去讨论由这些个人所构建的整体环境是怎样的,以及这些个人的工作方法是不是能变成可复制的模板。这是我更关心的,如何完成艺术家最直接的生产关系,然后在这个生产关系里,给予一定的推进。

未完待续

注释:

⑴1893年4月19日,威尼斯市议会通过一项决议,决定策划一个意大利的艺术双年展他的发起人正是当时的市长里卡多·塞瓦提可,就这样在1894年4月22日第一界威尼斯双年展拉开了帷幕。到1980年第一届威尼斯建筑双年展开幕。截止到2016年,艺术双年展已举办了56届(2015年艺术双年展),建筑双年展已举办了15届(2016年建筑双年展)。&oq=1893年4月19日,威尼斯市议会通过一项决议,决定策划一个意大利的艺术双年展他的发起人正是当时的市长里卡多·塞瓦提可,就这样在1894年4月22日第一界威尼斯双年展拉开了帷幕。到1980年第一届威尼斯建筑双年展开幕。截止到2016年,艺术双年展已举办了56届(2015年艺术双年展),建筑双年展已举办了15届(2016年建筑双年展)。

⑵1851年,英国于伦敦海德公园 (Hyde Park) 举行万国工业博览会(Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations)。这场令英国人引以为傲的万国博览会,也是全世界第一场世界博览会。of all Nations)。这场令英国人引以为傲的万国博览会,也是全世界第一场世界博览会。

⑶威尼斯双年展历史上的第一座外国国家馆是1907年的比利时馆,由当时的比利时艺术总监Fieres-Gevaert教授主持。整个项目的内外部均由建筑师Leon Sneyers设计。

⑷1930-1942年之间,威尼斯双年展成为墨索里尼和法西斯时期的展览场所,并展出军事方面的艺术,此类文献请参阅有关第二次世界大战的资料。

徐旷之 X 李振华(二):艺术家要去挑战什么?这是他的自由!

徐旷之 X 李振华

整个访谈通过微信完成,整理者:徐旷之。

时间2016年9月11日,文字稿完成于2016年9月21日。

这篇文字是我与振华老师对话整理的第二部分,围绕着我对道滘新艺术节的某些质疑而展开,涉及了艺术史书写、文献整理;艺术体制运行过程中的协商、创作自由;在地性、社会介入等诸多问题,反思了当下艺术系统存在的一些问题和现象。其中,有关艺术史、美术馆建设等话题还有进一步拓展的空间,我们在未来的对话中会继续有针对性地深入。这些对话尽管并非严格意义上的学术写作,但却是基于自身经验认真思考的文字呈现,希望它们以及它们所反思的问题能够引起更多的关注。

徐旷之:

文献的整理是一个非常重要的工作。您之前一直在做中国录像艺术方面的研究,蜜蜂文库系列中的《文本》主要收录的就是关于这方面的文字。而您正在写的那本关于中国录像艺术的书也是在做这方面的尝试和努力。

李振华《文本》金城出版社

刚才谈话中提到的策展人如何与艺术家完成一次最直接的生产关系以及如何保证艺术家创作的自由性这点很有针对性。比如今年第三届CAFAM双年展提出了“空间协商”的主题,但在实际运行的时候,在艺术家坐下来与馆方协商讨论艺术方案的时候,我们能够明显的感受到馆方/策展方与艺术家存在的不平等关系。讨论更类似于家长式的训话,通过这种“协商”馆方实际上在强化自身的权力。在双年展的模式下策展人的权力是很大的,那么选择艺术作品的标准是什么?

国内的双(三)年展包括艺术节在内,在艺术家的选择上我们会看到很多不断重复的名字,这些基本上是已经被国内所谓艺术圈认可的或者是在商业上获得成功的艺术家。那么,道滘艺术节在选取作品的时候,它的标准是什么?或者说,您比较看重艺术家的哪些特质,有没有比较个人化的评判视角?

李振华:

选择艺术家本身也看体制的情况,以及给予艺术家怎样的自由度。绘画这部分也是需要的,这也是政府以及投入的机构需要去理解的一个版块。这个版块是由“ABI 当代艺术调查局”去做策展工作。他们的工作是基于文献研究的,小组成员包括姜俊、宋振熙、马楠等,还有很多人是杭州的以及从海外留学归来的,基本都是艺术史领域学习的年轻人。我更关心这个体制是如何被构建的,因此对于大家熟悉的人,是不是能做出一个不熟悉的展览?或者说在一个熟悉的展览中能不能理清一个线索?这是我看重的。

由我主导的媒体墙项目其实有过尝试,多以音视频表演为主。表演依据一个地方的情况而定,以此地的文物风情而做一些简单的音视频表演。当然,我希望在音视频之外呈现更多层次的东西。所以,在道滘选择了一个筹建于六十年代左右的粮库,以这个粮库为基准做这个项目。呈现了来自十几个国家31位艺术家的影像作品。同样也是一个音视频表演的现场和委托创作的主场地。

我想以此作为测试,尝试让展厅里的东西走到外面来。但这个“走到外面来”不只是为了让这些东西具有一种表演性,而是要让它叠加具有相对长度的时间性,再来看观众的反应,官方以及投资人的情况。如果这种尝试能够实现,也许我们可以把这个项目扩展得更有趣,扩展成一个更大型的,比如说利用地区建筑外立面而做的艺术节样式。正如我之前所说,我更在意它的体制结构是什么,所以我强调艺术节的特性,而不是双年展的特性。我也强调这个项目能不能介入到地方。所以从一开始这个艺术节就不仅仅为专业领域的人准备,而是为了公众准备的。

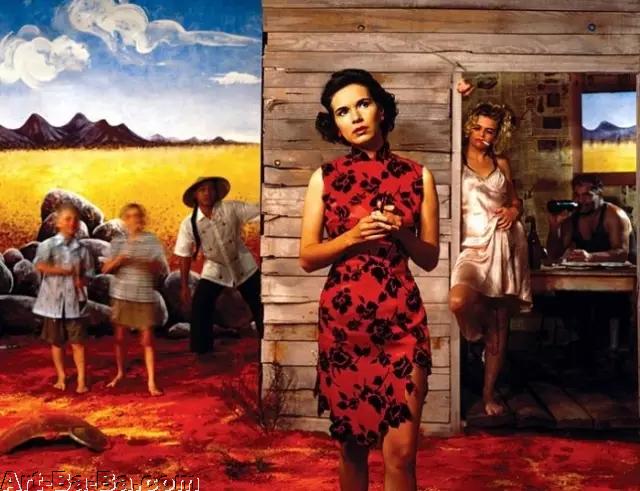

Tracey Moffatt,Something More,1989年

在作品的选择上,当然要考虑到是不是有一些大明星,是不是有一些所谓的好作品。但其实我更关心什么是好的作品,比如在外立面投影这个项目里的Tracey Moffatt,她是一个如此重要的录像的艺术家;此外还有像Patrycja German,可能是大家都不知道的一个波兰行为艺术家。从这个角度上讲,艺术节也呈现年轻艺术家的创作,像韩国艺术家Sinae Yoo等。

这里呈现的艺术家工作其实都指向了另外的一种将录像(单屏幕影像作品)呈现在户外空间的尝试。我不想过多的去探讨这些作品的艺术性如何在今天中国的艺术史里生效,毕竟我自己也正在写一本关于中国录像艺术的书。我想通过媒体墙这样的方式让作品完成它的扩延,并非是基于商业及政治需要,但当这些好的作品融汇在地区环境里,它是合适的。

委托创作的这部分也是我希望执行的。这个概念在去年我做的“第三届乌拉尔双年展”⑴上曾实践过,不运输任何一件作品,所有的作品都是在当地完成创作的,这样就实现了一个经济的循环,双年展的一部分经费被重新注入到当地的环境中,被注入到当地的经济循环中,以艺术的形式构成对当地的一种回馈。另外,艺术家创作的自由度也是我重视的,并没有任何保障或任何权限让我们更好的了解艺术家将要做什么,艺术家的情况都是保密的。我认为协商是需要一定的基础和理解力的。这是双方的事情,如果双方不能理解你的自由度和你所要挑战的目标,可能这些都不能成立。在今天要挑战什么呢?这是当代艺术里面最重要的一个议题。要挑战这个社会、要挑战政府、要挑战艺术系统、要挑战策展人,还是其他艺术家?或者你根本就不是对应的存在,你只挑战你自己。我觉得这都是艺术家的选择,也都应该成立。

对我来说,我在创造一种如何实现自由度或可能的自由度的方法,通过借助当地的,不管是资金还是政策上的支持,去协助艺术家实现更大程度的自由,以及帮助我自己和团队来完成一些看上去不太可能的事情。而不是像XXX双年展表面上谈一个姿态,或给出一个姿态。再如,政府层面的政治协商真的存在吗?那么这些该如何去推进?如果因为它不存在我们就逼着去做,而这些人根本没有这样的意识,也做不成。

我更关心的是,我们自己的开放度、协商情况,如果能够达到更好的结果,如果能够被复制,如果能够被别人学习,这将是一个好事。我认为一个好的东西是可以被学习和传播的。一但它被学习和传播,固有的体系、思维模式就会改变,我希望自己在这方面做努力。

徐旷之:

在道窖举办这样一个艺术节,不可避免地会和当地的受众、参与者产生一种互动的关系,展开某种层面的对话。那么在做这个艺术节之前,在策划的时候,你们是否将当地公众的审美和文化上的接受能力/水平纳入到艺术节本身的考量之中?是否对当地的社会生态进行比较深入的考察?在一个地区做这样一个艺术节,势必要考虑这个地方的历史、文化、独特的社会景观,以及它在当今中国社会中扮演的角色。对于中国人而言,东莞道滘曾是当代中国的“情色之都”,现在仍是世界的“血汗工厂”。对于“扫黄”、“外来人口”等等这些显而易见的、突出的社会问题,政府自然会刻意回避,那么策展方和艺术家是否会去关注?如果艺术家的作品触及这些敏感的话题,又如何协商?艺术家的自由度是否只是在不涉及政治、社会问题前提下的自由?

李振华:

艺术家要去挑战什么?这是他的自由!但是具体能否被呈现却是另外一个现实。不能因为现实不能呈现,就不去挑战。值得思考的是,如果挑战公共性,你的目的是什么呢?所以这便回到了如何去处理,如何做艺术的事情上。艺术家应该想明白他所挑战的这些,他企图完成的目标到底是什么?去挑战这个社会、反映社会的现实,是为什么?去挑战艺术史?是为什么。去挑战某些艺术家或艺术体制的权力?又是为什么。所有这些都值得深究。

但我认为你是有选择的,我希望你在谈一些情况时把“我们”去掉。你是不是能找到同你想法一致的共同体?如果找不到,那你所讲的问题就是你的个人愿望,那么你如何改善它?其实你是有选择的,就像我现在尝试搭建的这个艺术体制一样。我希望搭建的这个艺术体制在未来可以实现更大的扩展,也许以后可以做成十个并在全国推行,或者可以介入任何一个双年展,用已熟悉的工作方法来替代现在的情况。这些是我在考虑的事,在思考一件事的时候要思考它的原点。思考怎样在有限的情况下,首先去完成这个现有体制赋予你的一些权力和任务,同时要以最大的自由度来回应、创建、构造一个新的体制。我认为这个体制是由软性的人来构成的。换言之,在这个体系里面,谁是项目的执行人、谁是项目的艺术总监,他的方向是什么?谁是策展人、谁是研究员,然后再涉及到如何委托艺术家,如何协助艺术家,如何处理好艺术家所需要的众多因素。这些都是我所关心的,只有处理好这些问题,才能说在体制构建上稍微往前走了一点点。然后才能谈到一个更大范围的关于艺术现状的问题。

徐旷之:

那么是不是可以这样理解,您通过道滘新艺术节正在尝试构建一种全新的运行模式或体制结构。在这个模式下为艺术家尽可能提供一个相对自由的创作空间,至于艺术家能够呈现出什么样的作品,这是一个有待观察的结果。

李振华:

我觉得应该首先相信艺术家的工作。有时候我们会说这件作品是不好的,而那件作品是好的,这是非常主观的。我相信所有艺术家的工作,只要他能够把自己的工作源头以及他的动机、行动解释清楚,展现出来,并具有时间性,基本上我都是可以接受的。所有这些构建的因素,同时构成了它的语境和上下文关系,而这个新创作本身就具有它的合理性和合法性。

我想通过这种方法来反证,也就是说委托我们的主办方也好,地方政府也好,他们所要求的、他们认为有公众性的东西,第一是不是有公共性;第二是不是能够被别人阅读?如果我们创造的这些东西、我们试图完成的公众性超越了他们的预计,那么他们会导向哪里?我觉得这是一个选择题,换言之,我现在的工作是在创造一个选择的可能,通过新构建的方式,创造一个更容易被接受的情况,而这个更容易被接受的情况是由体制保障来完成的。通过体制保障、活跃地区的方式,是不是能获得别的东西?如果我们尝试之后去挑战双年展,那应该挑战什么?

《罗曼•西格纳:影像1975-1989和现在》展览海报

我认为任何事都需要非常实际的实践因素的堆砌,才能完成后面的进步的递进。这三年来我和Roman Signer合作发起了一个艺术项目《罗曼•西格纳:影像1975-1989和现在》⑵,通过联动三大美院(中央美术学院、中国美术学院、广州美术学院),去完善这个展览的巡回。对于我来说,体制构建就像这个项目,我试图告诉大家一个好的展览是可以巡回的,可以穿透到任何一个文化、地缘的关系,可以穿透教育系统,也可以穿透美术馆系统,无论在哪里它都是成立的。而我的工作是可以被复制、可以被传递的。一个好的想法、好的概念,不是因为保有它,它变得重要,而是在传播中它才重要。

无论是这样的巡展模式,还是未来艺术节或双年展的方向,我都希望能够构建新的模式。一个新模式与旧模式之间必然存在替代关系,这是一种升级的经济、升级的政治背后的东西。我们自然都会喜欢一个比过去更舒适的方式,但是任何事都存在着风险,这也将成为项目中的一部分。所有事不可能都成功,需要项目里存在一些不能被理解的部分,一些可能是失败的东西。这恰恰是这个艺术节得以展开实践的地方。

回到之前关于“在地性”以及如何介入当地情况的讨论。这是一个持续的工作,如我假设第一个艺术节是对一个地区的测试,那么可能第二届、第三届甚至第五届才能真正做到与当地的情况交融在一起。到那个时候,应该有一种反思的能力,反思顺势而为的方式是不是也存在问题?是不是需要同当地的某种趣味岔开关系?我们可能需要尝试提高当地的审美趣味或者引导,这实际上需要长期的教育,而长期的教育则需要具体的机构来推进。任何一个具体的机构都需要具体的硬件和具体的人去运作,如果我们想对在地的情况构成持续的影响力、构成持续的对话,势必将卷入到体制的搭建中去。在道滘新艺术节,在地的体制搭建会辐射到哪几个临时性机构,比如说道滘粮所、粤韵馆、XI当代艺术中心、东莞市民中心等。这些机构有可能会变成艺术节引导下的有倾向的文化机构,这可能是一个最理想的对当地的介入。

其实“在地性”这个问题很普遍存在于在地已有的艺术机构中。比如以中央美术学院美术馆为例,这样一个机构它有什么样的在地性呢?它的在地性和它的方向在哪里?如果在地性和方向不是它讨论的一个重点,那么它的重点是什么?所以这些问题都应该回到那些具体的、现实中熟悉的线索上来,只有反思这样的线索,才能更好的去探寻如何同陌生人打交道。事实上,现在人身处的熟人社会里这些沟通都还不够。

所有的这些都需要经历一定的时间,不管是中国当代艺术是否国际化,艺术家是不是具有这样的素质,研究者具不具有自己的方法,策展人具不具有某种特殊性,我觉得这些都需要时间。因为只有经历时间才能知道哪些东西是不是真的生效。任何短时间生效的事情都是值得怀疑的。但中国当下又处于一个快速旋转的现实。在这个快速的旋转中,你必须借助它的旋转,才能跟上频率,才能创造你希望创造的体制和创造出来的条件;如果你跟不上,首先这个体制本身就会将你隔绝在外。我现在所做的事情就是在试着训练自己跟上这个系统。

徐旷之:

在地性和艺术介入也是我比较关注的。但国内无论是官方、半官方的博物馆、艺术机构,还是民营、私人性质的美术馆、画廊等所做的展览也好,艺术项目也罢,绝大部分并没有把“在地性”作为它们考虑的重点,即便在宣传上提出这个概念,很多也没有时效性,不过是个幌子罢了,更不用说与当地居民开展平等的、互动的对话与交流。但相对而言,我觉得近两年民间兴起的很多小的非盈利独立艺术空间的一些实践更有趣一些,也更具有针对性和介入性。例如,我之前比较关注的深圳“握手302”这个艺术项目,他们在深圳白石洲这处快要拆迁的城中村租了一间出租屋,通过一些有创意的介入项目(《物恋白石洲》、《儿童游乐园》、“白鼠笔记/ Village Hack艺术驻场”等)吸引深圳的市民来到这里去了解和关注外来移民的生存困境,探讨“移民文化所带来的城市空间的变化”的社会议题。

诸如此类的独立空间项目还有很多,他们就像细小的根须尝试通过一些小活动逐渐融入到当地人的生活之中。相对于在重新搭建一个大规模的体制结构,这种小型的介入项目似乎更容易凸显出它的在地性,更具有活力和实践性。但是,另外一个问题就是他们的这些实践活动和当下的艺术生态似乎又没有发生太多的关系,也许这需要时间的沉淀。所以我个人觉得是否存在两种介入社会的模式?简单来说,有没有必要划分出主流/边缘或者体制内外这样两类不同的群体?

李振华:

其实对我来说,所有这些人的工作,非营利空间也好,再小的项目也罢,都是机构搭建。2014年我和徐渠、鞠白玉在798艺术区边缘的一座公寓楼内做了一个非常小的艺术机构——A307⑶,它涵盖包括驻留、驻地创作在内的各个方面,但是它只有一居室那么大。所以我觉得任何一个小事,都应该是一个机构搭建的形式。但并没有故意去区分什么是草根、什么是官方、什么是主流,恰恰因为它们都存在,才构成了这个艺术生态本身。艺术生态本身的影响力是伴随着艺术家而产生的。

任何一个未来的艺术家,假如他来自于这些非营利机构,那么他的创造力和他所能理解的价值系统、工作方法,都可能带动未来艺术的走向。任何事情都是交互产生的,也就是说,经验不管在任何时间,对那些年轻的、有希望做一些实验性的艺术家、研究者或策展人都会产生一个比较深远的影响。所以任何人和事情都必须经历时间,如果在足够长的时间中能够完成自我的循环,并存活下来,这就是非常难能可贵的。而所有这些机构搭建的情况,都在对当代艺术的转变产生着非常大的影响,或者说刺激着当代艺术的转变。

ICA(Institute of Contemporary Arts)

我有一个时期的工作和你很像,会思考很多关于这个系统的问题以及中国艺术要到哪里去。我第一次在英国ICA(Institute of Contemporary Arts)的时候就和馆长(Philip Dodd)聊到了很多。我想可能对他来说这个情况也是他在某个时刻经历的吧。他当时并没有给我一个特别正面的回应,但是在今天我的经验可以给你一个正面的回应。在我的工作线索上很多东西我都实际操作过、实际推进过,那么这个经验我认为也应该传递给别人。回到刚才说的,不管是机构搭建,还是艺术实践,这二十年的工作还是有一点点心得。但有一点心得并不是要去守着这个心得,而是尝试着继续推进当代艺术的可能性。那么怎么去推进呢?比如说,怎么去理解关于实验艺术在九十年代也就是我参与的那个时期出现的情况?今年十一月民生美术馆要推出一个有关《后感性》的研究性展览。我在那个时期的介入终于在今天被民营美术馆承认,可是这个承认重要吗?这个承认承认的是什么呢?它是一次权力划定,还是一个真正激发关于那个时期的实验性艺术在今天的可能性,或那个时期的实验艺术对后来产生了什么样的影响?

中国当代艺术是一个特别动态的关系,如何在动态的关系里找准那个点很重要。我们回望七八十年代那些实验性的艺术,在今天看来可能一点都不实验。可是放在历史时刻,它们就很重要。历史时刻的语境关系,它的上下文如何被解释?再次回到艺术史研究的文献整理上,如此才能生效。如果没有相关的文献整理以及各个方面资料的收集和分析,这些就都不成立。

其实我面对的最大的困境,是我在欧洲所看到的中国当代艺术这四十年真的成立吗?我觉得这是一个真正的大问题。它已经超越了别人是不是认定你,以及是不是欧洲或美国为轴心的当代话语问题、当代文化的现实,而是我们自身作为介入其中的人,责任是什么?在我工作开始的阶段,觉得记录是无意义的,我认为所有的工作都必将消失,这才是它的终点。但是在今天我为什么要去写一本关于录像艺术的书?我不能说它是一部艺术史,因为我觉得它还不够成熟,它应该是一份关于录像艺术的研究和分析的资料。我有必要将它归纳和整理出来,并希望它将来能够成为别人使用的一块砖、一片瓦,就足够了。

对于我,艺术是维系在脑中的一种思维的乐趣和知识的链接。一旦生成艺术品,这个艺术品就必将归于社会循环以及它所赋予的责任和利益关系。这显然不是艺术,但是,任何艺术品都有着某种精神性的存在,所以它是艺术的容器。当然,这个艺术的容器,可能自身也是一个非常虚无的东西。

徐旷之:

很多事情放在历史的视野中去看,可能最后都不过是一块砖、一片瓦,朱青生老师说自己就像是一个收垃圾的人,所做的工作不过是把中国当代艺术发生的事情像捡拾垃圾一样收集、分类、整理出来,为日后的研究提供一份材料。这些看似很基础的工作却是我们当下最缺少的。对于每一个对中国当代艺术感兴趣的、对自身所处的这个领域有责任意识的人而言,能够从自身做起,坚持下去便已经难得了,毕竟我们不能期待这个体制乃至更大的社会环境发生质的改变。

其实,包括做这个公号在内,很多事情我不过是从自身的经验或实践出发去总结一些东西,然后呈现给想要看的人或偶然间看到的人。当然,能够被看到,产生一些有效的交流就已经是一种回馈了。比如我们这次对话,当时在写文章的时候我并没有期待会有什么样的反馈,批评也好,赞同也罢。只是单纯地觉得,既然参与了这样一场发布会,有一些不同的想法,那么就写下来,仅此而已。但是很幸运的是,这篇文章促成了我和振华老师的这次对话,从您的经验中我学习到很多,也坚定了我一直以来的一些想法。不论是艺术创作、机构搭建,还是艺术史的书写,都需要有人真正坚持去做,所有这些都需要经过时间的淘洗与检验,尽管结果不是个人所能左右的,但在时间酵力下也许会产生意想不到的收获。

李振华:

一定是这样的,只要下功夫就会有结果。

我开始也不相信,但是越到后面,包括今天的工作都是得益于之前下的功夫在逐渐的生效。我觉得追问的能力是最重要的,比如对双年展的理解,五年前我曾经参与到德国卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心(ZKM)⑷组织的一个关于双年展的全球性的研究项目,它的leading professor是Beat Wyss⑸。从此我开始认真地去理解双年展的历史关系。

德国卡尔斯鲁厄艺术与媒体中心(ZKM)

这几年,每一届威尼斯双年展我都去参观,去深度的理解它讨论的主题、国家馆所构建的现实,以及这些艺术实践到底指向了什么。每个国家馆可能都代表着这个国家文化语境中的上下文关系,它在这样一个国际语境下是否依然成立?其实所有这些追问,只有在面对具体的艺术家、策展人、现场的时候,才能被验证。艺术的知识累积是一个非常漫长的过程,它需要通过不断的观看、思考、验证。反思如果把这个项目分配给你去做,你会做成什么样子?这些实践是特别有效的训练。当然,这些训练是提供给在这个方向上有愿望的人。

经过这些事情以后,有时候想想自己在前面十年的工作可能很努力,但还是会有特别患得患失的情况。这也可能是每个人都要经历的时刻。而今天,当自己已经有一定的影响力或者说小有能量的时候,能不能让自己和这个系统一起走得更远一点?当具体推进的时候,推动的又是什么?我经常会出现这样的困境,有时候我也会受到他人情绪的影响,比如某个合作者的不专业,那么自己怎么去应对?怎么平衡自己的内心?

如果走的方向是你所愿,这些困难都是可以被克服的,也是应该被克服的。追寻最希望去追寻的东西,而不仅仅是对应的存在。不应该是因为别人做这个我不高兴,或者别人做这个我很高兴。每个人的生命里都应该有一条主线,但需要自己去发现,发现自己能量的线索。有时候人需要静思,需要让自己从所有的琐碎事物里脱离出来,从种种对现实社会的不满中超脱出来,重新去看待自我的存在,自己将要去哪里?

知行合一,也并不期待别人能都理解,日久见人心。

注释:

⑴norealbody.com

⑵rscs2015.com

⑶a307.org

⑷zkm.de

⑸https://de.wikipedia.org/wiki/Beat_Wyss