来源:TANC艺术新闻中文版 黄强

在飞速变化的1930到1960年代,艺术中心从欧洲向纽约转移,这场浩大的席卷全美的艺术运动不仅是艺术思潮的演化,也是世界历史的一个缩影。英国皇家艺术学院(Royal Academy of Arts)与西班牙毕尔巴鄂古根海姆美术馆(Guggenheim Museum Bilbao)合作推出展览“抽象表现主义”(Abstract Expressionism),试图通过多重主题、多重材质和多重地域的方式,对抽象表现主义重新定义与解读。展览中数十位抽象表现主义艺术大师之间的合作、矛盾与对话,被记录在飞扬的笔触和厚重的色块里,又统一在对崇高性、单色实验和对人类存在的探索之中。

伦敦。时隔近60年,上世纪中叶在美国开创变革的抽象表现主义运动跨越大西洋再次来到伦敦。此次英国皇家艺术学院(Royal Academy of Arts)与毕尔巴鄂古根海姆美术馆(Guggenheim Museum Bilbao)合作推出的展览“抽象表现主义”(Abstract Expressionism),不仅搜罗汇聚了许多抽象表现主义运动中的代表性作品,更颇具野心地试图通过多重主题、多重材质和多重地域的方式,对其进行重新定义与解读。

▲ 波洛克《壁画》在展览现场,图片来源:Andy Rain / EPA

“在我们看到的约30位艺术家当中,有4位关键的先驱人物,他们的作品被放置在12个展馆布局的十字路口处,”本次展览合作策展人、艺术史家大卫·安法姆(David Anfam)介绍,“这4位先驱分别是杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)、马克·罗斯科(Mark Rothko)、威廉·德·库宁(Willem de Kooning)、克里福德·斯蒂尔(Clyfford Still)。”12个展馆布局的安排兼顾时间性与主题性,从“早期作品”到4位焦点艺术家,再到晚近的继承,展览探讨了“可视的黑暗”、“暴力印记”、“体势色彩”等抽象表现主义的共通图像语言。

▲ 李·克拉斯纳(Lee Krasner)《眼睛是第一个圆圈》(The Eye is the First Circle),1960年,图片来源:Robert Miller Gallery, New York

“我们从2013年开始策划这场展览,”皇家艺术学院当代艺术策展人伊迪丝·德维尼(Edith Devaney)在接受《艺术新闻/中文版》采访时说道,“当时谈论到对于抽象的新兴趣,很想举办一场新展览去涉足这些话题。英国上一次办抽象表现主义展已经是1959年的事情了,当时是在泰特。而现在正是以21世纪的眼光来重新审视抽象主义的好时机。”

▲ 1959年泰特不列颠美术馆展览“新美国绘画”(The New American Painting)开幕式,图片来源:TATE

欧洲的血缘

美国艺术能够和欧洲传统做一个了断吗?什么样的艺术才能够符合美国的新身份?在20世纪初期,这个新兴的富有国度在引领人们对于资本主义乌托邦世界幻想的同时,却被斥责为文化荒漠,缺乏精神和人文的元素。艺术家们最终也许承认了他们难以避免的欧洲血缘。

阿道夫·戈特利布(Adolph Gottlieb)曾经表示:“如果要远离传统,那也是出于知识,而非出于(国土的)纯洁。”1944年波洛克在回复关于美国艺术主题性的问题时也说道:“建立孤立的美国艺术的观点在1930年如此流行,却似乎很荒谬……”

抽象表现主义具有两大源头,是德国表现主义和欧洲抽象绘画的结合与继承体,尽管其中也常常能够看到其他欧洲绘画运动,例如立体主义与超现实主义的影子。在亚美尼亚裔画家阿希尔·戈尔基(Arshile Gorky)的油画作品《花磨坊的水流》(Water of the Flowery Mill)中,稀薄的油画颜料制造出一种类似于水彩的效果。

▲ 阿希尔·戈尔基《花磨坊的水流》,1944年,图片来源:The Metropolitan Museum of Art / Art Resource / Scala, Florence

戈尔基被认为是欧洲绘画与美国抽象表现主义之间的关键人物。他运用大胆的笔触将画家对主观构图的控制降到最低,而生物变形(Biomorphic)元素又让观众很容易联想到胡安·米罗(Joan Miró)或让·阿尔普(Jean Arp)的作品。戈尔基让颜料自然滴下的作法也为后来的抽象表现主义画家所采用。

波洛克1942年的绘画《男性与女性》(Male and Female)同样明显地受到米罗和毕加索的影响。画面左侧的女性以曲线和色块作为身体符号,右侧的男性则以数字和几何轮廓为象征。在画布的空余空间,波洛克施加了许多充满能量的五彩线条。

▲ 波洛克《男性与女性》,1942年,图片来源:The Pollock-Krasner Foundation ARS, NY and DACS, London

符号在未来戈特利布的绘画当中得以运用,却没有成为波洛克自己成熟风格语言的一部分。然而,这幅绘画角落中随意播撒的线条元素看似次要,却是波洛克引领“行动绘画”潮流的关键。

行动绘画:身体与能量

1943年,波洛克的巨幅油画《壁画》(Mural)横空出世,似乎也同时宣告了美国即将脱离经济大萧条和二战危机,迎来自身经济和文化的春天。《壁画》的巨幅尺寸令世人震惊,却也奠定了此后抽象表现主义艺术家对大尺寸的偏好。大卫·安法姆写道:“巨大的造型能量席卷包裹了一切。直率的涡卷形态、精巧的笔触、滴漏、泼洒、数字、破碎的渐淡笔法和不透明的颜料覆盖组成了一幅翩翩起舞的混合视觉图像……”

▲ 波洛克《壁画》,1943年,图片来源:Rebecca Vera-Martinez/The Pollock-Krasner Foundation

本次展览当中波洛克的两幅大型作品《壁画》与1952年的《蓝极》(Blue Pole)并置,是历史上空前并很可能绝后的一次大胆尝试。《蓝极》是波洛克成熟时期的代表作品,它拥有与《壁画》相似的巨大尺寸,材料上则更为多样:油画颜料、瓷漆与铝金属混合,形式上更自由。身体运动的体势在绘画中得到记录,使绘画突破了静止和孤立,从而与制作过程紧密结合起来,使得观众能够直观感受到绘画所蕴含的运动能量。波洛克对这幅绘画的灵感来自于他成长的美国西部海岸:广阔的连绵景象所形成的横向线条使他深深着迷。

▲ 波洛克《蓝极》,1952年,图片来源:The Pollock-Krasner Foundation ARS, NY and DACS, London

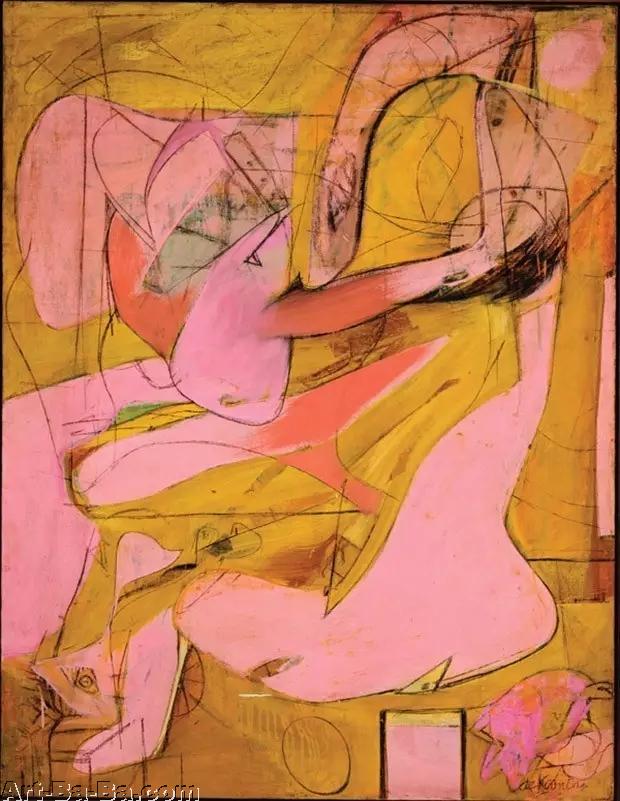

另一位行动派的大师,威廉·德·库宁则寓以绘画更多形象元素。策展人德维尼在接受采访时说道:“《粉色天使》(Pink Angels)是我在展览中最喜爱的绘画之一,它完全展示出德·库宁在形象与抽象之间的挣扎。毕加索是他主要的影响来源之一,而他曾经说过,好的画家需要描绘人的肉体,暗示了他需要回到文艺复兴的传统里去。他对尼德兰的经典大师的知识储备也很深刻。”

▲ 德·库宁《粉色天使》,1945年,图片来源:The Willem de Kooning Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York

德·库宁热衷于描绘女性的形体,以一种近乎解剖的形态,用杂乱的线条创造出半随机的人体,甚至曾因此招致患有厌女症的争议,例如1952年的《女人II》(Woman II)。

▲ 德·库宁《女人II》,1952年,图片来源:The Museum of Modern Art, New York / Scala, Florence

德·库宁绘画中的女性形象总是倾向于运用当时广告中所流行的女性嘴部图像模式进行处理。在与抽象表现主义团体保持紧密关系的同时,德·库宁保留了足够丰富的经典储备和个人体验,或许正是这样才成就了他在运动中的突出地位。

色块绘画:色彩的终极追求

尽管波洛克和德·库宁的行动派可能代表了人们对于抽象表现主义的最初印象,色块绘画却是与其并驾齐驱的一大流派。在马克·罗斯科的绘画中,巨大的画幅由简单的几个色块覆盖在单色背景之上,色块周围精致的晕染形成了强烈感染力。罗斯科一直坚持其绘画在展出时不使用画框和玻璃,且必须放置于较低的位置。这使得观众在这些绘画面前似乎可以走进一扇大门。

▲ 马克·罗斯科作品在展览现场,图片来源:Royal Academy of Arts

1956年的《黄色带》(Yellow Band)、1960年的《无题》(Untitled)等等皆让观众重新想起康德关于崇高的论述:意识经验由巨大、虚空、黑暗、孤独、寂静和无限所激发产生的感受。从许多方面来说,罗斯科的绘画就是崇高本身。

▲ 马克·罗斯科《No. 15》,1957年,图片来源:Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko ARS, NY and DACS, London

色块画派常常追求绘画的纯粹性,艾德·莱因哈德(Ad Reinhardt)就主张将所有无关绘画的元素统统逐出。他的《抽象绘画》乍看似乎是一幅全黑的画作,却实际上由许多方块组成,而它们都是非常深灰调的红色或者绿色,而非真正意义上的黑色。巴尼特·纽曼(Barnett Newman)的绘画则将精神性和宗教背景寓于形式上纯粹抽象的《尤利西斯》(Ulysses)、《亚当》(Adam)、《夏娃》(Eve)等画作当中。本次展览将艾德·莱因哈德与纽曼置于同一个展厅,也是一次大胆的全新阐释。“他们都曾经试图追寻对于绝对抽象的探索,但却经由了非常不同的方式,”德维尼说道,“他们互相憎恨,艾德·莱因哈德曾经将纽曼称为糟糕的学院派教授。”

▲ 艾德·莱因哈德《无题》,1966年,图片来源:MoMA

▲ 巴尼特·纽曼《亚当》,1951-1952年,图片来源:TATE

追求终极的色块画派与追求转瞬即逝的行动派并非完全分离,克利福德·斯蒂尔的绘画就以在大色块的背景之上添加随机的痕迹而闻名。作为展品的《PH-1123》《PH-605》《PH-247》显示出斯蒂尔对垂直性的迷恋,斯蒂尔曾经在1948年的杂志中说道,垂直的形象是“从土地中蓬勃而出的生命形体”。

▲ 克里福德·斯蒂尔《PH-950》,1950年,图片来源:The Clyfford Still Museum, Denver, CO

斯蒂尔抛弃具象绘画开始对于抽象的探索是在1930年代,早于波洛克和罗斯科等人。然而在运动的自始至终,克利福德都保持了一种局外人的身份,而因此在很长时间内没有收到公正的艺术史评价。

多样而统一的运动

此次展览献给克利福德·斯蒂尔的展馆规模十分庞大,将他置于抽象表现主义中心的做法也体现出策展人重新书写抽象表现主义的野心:它试图挑战过去纽约中心的艺术史书写方式,强调包括斯蒂尔、菲利普·加斯顿(Philip Guston)和波洛克等与西海岸文化有直接关联的艺术家。

▲ 展览“抽象表现主义”展出罕见的斯蒂尔画作,图片来源:Daniel Leal-Olivas / AFP / Getty

事实上,抽象表现主义融合了移民艺术家和美国多地的新文化,其影响力也远远不仅限于在绘画领域。此次展览的第10个展馆“纸上作品与摄影”就试图引入新的多材质资料,以表现随机性及新的构图理念在其他艺术形式上的运用。在过去,摄影对抽象表现主义的重要性常常被忽视,是因为直到60年代它都不被认为是一个合格的美术形式。在过去40年中,艺术史愈发意识到它的重要性。芭芭拉·摩根(Babara Morgon)在1940年的《纯粹能量与神经质者》(Pure Energy and Neurotic Man)将随机形成的运动光线与人的手的形象并置,创造出冲击性的视觉。而汉斯·卡拉汉(Hans Callahan)也以《水面的阳光》(Sunlight on Water)等作品持续寻找着日常生活当中的随机性。

▲ 汉斯·卡拉汉《水面的阳光》,1943年,图片来源:The Estate of Harry Callahan; Courtesy Pace / MacGill Gallery, New York

大卫·史密斯(David Smith)的雕塑可谓此次展览中的一大亮点,它们对于抽象表现主义所钟情的线条与符号进行了三维化的解读。策展人将史密斯的雕塑放在多个展馆的中间,“史密斯具有自身的个体性,没有被其他艺术家的工作方式劫走。但他作品的关注点和二维艺术家的关注点是共通的,”德维尼在接受《艺术新闻/中文版》采访时表示,“我们花了很长时间思考如何将这些雕塑放在合适的空间内,以形成他与不同二维艺术家的对话。”

▲ 大卫·史密斯《星笼》(Star Cage),1950年,图片来源:Estate of David Smith / DACS, London / VAGA, New York

在一个快速变化的1930到1960年代,随着艺术中心从欧洲向纽约的转移,这场浩大的席卷全美的艺术运动不仅是艺术思潮的演化,也是世界历史的一个缩影。展览中数十位艺术家之间的合作、矛盾与对话,被记录在飞扬的笔触和厚重的色块里,形成了多样的形态,却又统一在对崇高性、单色实验和抽象绘画中的人类存在等的探索当中。正如1950年斯蒂尔曾经说道:“它们不仅是绘画。它们是在恐惧的联合中互相混合的生与死。”(采访、撰文/黄强)

抽象表现主义

英国皇家艺术学院 | 展至2017年1月2日