来源:TANC艺术新闻中文版

“艺术越来越科技化,科技越来越艺术化,两者在山麓分手,有朝一日,将于山顶重逢。”法国作家福楼拜(Gustave Flaubert)在19世纪60年代留下的话语在当今世界得到应验。新媒体推动这一轮艺术与科学的融合,归为思考人的价值和“创新的实质”。在奥地利林茨电子艺术节、柏林转译媒体节以及北京媒体艺术双年展等国际性展览中“艺术与科技”的对话日益激烈,而这两者,是谁在下达指令,谁在探索未知事物?当我们热烈地谈及艺术科学的时候,世界又在一个新的起点。

似乎一夜之间,每个人都能涉谈几个科技领域及新媒体艺术领域的词汇,如VR(Virtual Reality,即虚拟现实模拟技术),AR(Augmented Reality,即增强现实技术)、交互(interactive)。推进这些异常活跃的单词现象的,也许又是社会寻求新增长点的阶段性需求。艺术与科学总在人类社会的实践发展中被迭代增强运用,推动并形成了诸多艺术科学热点。

▲ 2016年奥地利林茨电子艺术节(Ars Electronica)现场

艺术与科学产生交汇的年代久远,迭加作用于艺术科学领域构成艺术科学游民-艺术科学之城的奇妙关系的案例绕不开阿尔贝蒂(Leon Battista Alberti)、达芬奇(Leonardo da Vinci)等人,多类别的艺术与科学思想使彼时的佛罗伦萨成为了一座思想高山。

我们这个时代也具备了艺术科学相对活跃的区域,如:创立于1979年的奥地利林茨电子艺术节(Ars Electronica)、柏林转译媒体节(Transmediale)、西班牙瓦伦西亚的“艺术科学城”(Ciudad de las Artes y las Ciencias)、荷兰海牙的“今日艺术节”(Todays Art)。这些地区与主办者竭尽所能,在每一届的内容与议题上寻求突破,联络世界各地的艺术科学游民集结巡游于此,寻找一些潜在的、未被探讨的可能。

▲ 奥地利林茨电子艺术未来实验室(Arts Electronica Futureable),《人类身体:宇宙内部》(Human Bodies:The Universe Within),2015年

2014年今日艺术节的开幕式上演了日光焰火表演,由视觉艺术家奥诺· 迪尔克(Onno Dirker)与福瑞兹·潘(Frits Pen)合作完成。火药作为最古老的科技发明之一,至今仍在被艺术家采用。科技媒介与艺术媒介不存在新旧鸿沟,新媒体艺术的“新”更多地体现为“迭代更新”,往昔的基础结构依然存在,高科技应用与低科技应用也没有低矮之分,更多的是人对新旧逻辑的厌倦程度、使用能力与判别力。

▲ 视觉艺术家奥诺· 迪尔克与福瑞兹·潘合作的日光焰火,图片来源:Todays Art

而在今年7月举行的“北京媒体艺术双年展”中,就以“技术伦理”为主题探索近年来艺术与新媒体、科技结合之后在实践层面的新型合作关系。此次展览集合了国内外新媒体艺术创作的最新作品,以审视现有科技在实际应用中已经导致的伦理危机,并尝试探讨未来科技可能产生的新伦理问题。

▲“北京媒体艺术双年展”展览现场

由菲利普·德摩斯(Louis-Philippe Demers)和比尔·沃恩(Bill Vorn)共同制作的机器人表演《 Inferno:人机共舞 》成为北京媒体艺术双年展上操控与指令的典型案例。作品互动体验装置,将被安装于观众的身体之上,观众可以自由移动亦可将身体全部交由机器控制。表演中,机器不会引发人体的疼痛,而是调用了身体受惩罚的经验。在“地狱”般的体验中感受人与机器共舞,艺术家对人类技术文明的生存现状提出质疑 。

▲《 Inferno:人机共舞 》展览现场,菲利普·德摩斯和比尔·沃恩,图片来源:北京媒体艺术双年展

艺术家aaajiao(徐文恺)的创作线索之一是观察媒介的新陈代谢与处境。从2010年的上海个展“控制”到近期开幕的“电子遗留物”,从早期电子物一直讨论到“物品作为人的一种映射,可以通过物的刷新来反映人的状况。(aaajiao)”,他探讨人于现在,于不久的将来,无限接近于科幻文学中的“人造人”(Cyborg)物种。大量的无机电子物在为人的生活与工作提供捷径,同时,人也在经历逐渐丧失某些本能反应的阶段。他的新作《一个死亡的创新公司》则涉及其自身的创业经历,他以USB为接口向公众开放“新单位”公司的核心数据内容。艺术家通过这件作品反思:时隔多年之后,如今的“创新”依然是一种前瞻行为,抑或只是一个热门词汇?

▲ aaajiao,《一个死亡的创新公司》,2016年,图片来源:eventstructure.com

今年2月的柏林转译媒体节上,艺术家尼古拉斯·梅格雷(Nicholas Maigret)和贝特朗·格里莫(Bertrand Grimault)共同发起的一个研究项目《否创新》(DISNOVATION),探究机制、社会进程与创新的说意义。其中呈现的作品《无人机.2000》(DRONE.2000)于2014年首次发布,当时梅格雷组织了一场表演,使改装后的两架无人机笨拙地在空间中飞行,该型号的飞行器能被广泛使用,同时十分易于修改程序。艺术家提醒人们,军事的起源以及技术的运用已然成为了主流。当人们面临机器的自治,如何对抗不稳定性、脆弱性、以及控制这些机器自主行为的算法的潜在危险。信任,或是不信任机器的自主权不再是不着边际的设想,这是一个真实的现场。

▲ 吴珏辉,《比特宫-乌洛波洛斯》,展览现场

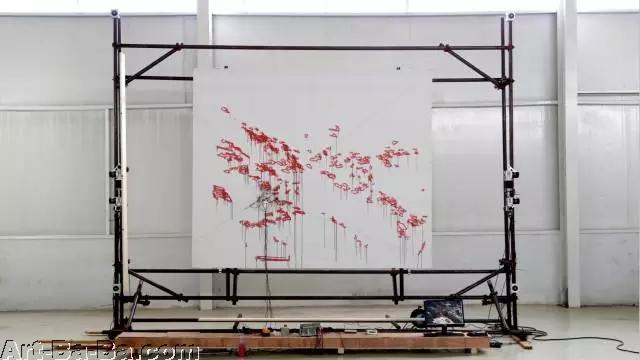

在新时线媒体艺术中心(CAC)9月开幕的“艺术&技术@”项目首展:“术问——刘小东、卡斯滕·尼古拉(Carsten Nicolai)、白南准(Nam June Paik)三人展”中,也以艺术与技术为探讨的主题。展览中刘小东为此次展览特别制作的机器绘画装置《失眠的重量》也备受关注。作为上世纪90年代中国后现实主义画家中的领军人物,刘小东首次运用数字技术,运用录像与机械装置创作新媒体作品,对他来说也是一次新的尝试和挑战。刘小东以机械操控的画笔,将由摄像头捕捉到的数据转译为纸上图像,并开始24小时不间断地作画,连续作画3个月。这件作品中,艺术家仿佛成为机器意识的化身,技术在此与艺术家共谋,开始了一场与无尽之不眠的博弈。

▲ 刘小东为创作《失眠的重量》测试中,图片来源:CAC

每一门学科都存在边界,艺术与科学因新媒体艺术而连结,新媒体艺术形成的起因之一是尝试性地使用艺术与科学边界扩张与溢出的内容。直到现在,它已逐渐独立形成另一门学科,重要的特征即是交互、混杂以与时效性。既然说到艺术与科学建立关系,那适时的分离关系也是回归各自学科本质,进行内部思考的必要行为。科学作为诸多高度专业化的集合在近15年内集中在互联网媒介迅速扩展,与公众开放连结,艺术继续以个体或协作的方式进行基于自身的研究与探索,如福楼拜(Gustave Flaubert)所言:“艺术越来越科技化,科技越来越艺术化,两者在山麓分手,有朝一日,将于山顶重逢。” 艺术与科学间的对话非常活跃,核心是需要不断地归位思考“艺术”与“科学”,谁在下达指令?谁在探索未知事物?当我们热烈地谈及艺术科学的时候,世界肯定又在一个起点上了。

▲ 尼古拉斯·梅格雷和贝特朗·格里莫,《无人机.2000》,2014年,图片来源:Flickr

《艺术新闻/中文版》采访了中国从事“艺术与科学”实践的数位艺术家,让他们谈谈新近创作、目前感兴趣的领域、创作中遇到的瓶颈,以及对他们而言,艺术、科学、技术三者的关系。( 撰文/三三德)

刘小东

▬

艺术家,工作生活于北京

第一次尝试新媒体互动艺术,我刚开始异想天开、不着四六,慢慢才踏实落地可操作,这是了解别人、了解机器、电脑工程的一个美妙过程。跟之前的绘画经历相比,远离绘画又慢慢从另一个层面回到了绘画。

其实我之前的创作也一直和工人农民或电影人合作,只是我一个人动笔画画而已,电脑工程师用编程等方式还原你的想法,像用数学方式推导出了你的感觉方式,真是不可思议。当然电脑或机器有它的长处和短处,我们互相让步,从而达到基本和谐。

科技有时会把艺术的胡思乱想量化出来,艺术有时会把科技搞得更有魅力。科技和艺术是兄妹关系吧。这个机器要画三个月。结果未知。但我想面对艺术是见仁见智的关系,是感知层面的幻化。手工不可能像机器一样每天24小时不停描画。我估计手工会快一点,但没有机器那么一丝不苟。

我设想每五年搞一次新媒体创作项目,这只是设想,还不知五年后什么样子。新媒体艺术创作更像是一个创作媒介。

缪晓春

▬

艺术家,中央美术学院副教授

1996年去德国的时候还是以传统绘画为主,期间看了很多展览:Bill Viola的作品、肯特里奇的动画印象很深,萌发了想做动态影像的想法。回到中国之后,我去了央美的摄影系。2003年学习软件玛雅,3D max,使做动态影像成为可能。其实,这在电影制作里已经有很长的历史,但作为艺术家的创作手段,还比较新。

任何艺术形态都跟某种技术手段联系在一起。跟电脑软件相比,绘画,雕塑也有技术,比如透视法、明暗法;我们今天认为的高技术,在若干年以后可能也会司空见惯。新的技术手段带来新的艺术风格,当时我用电脑软件的手段,对我来说也是一种推动,可以产生不一样的面貌。技术能够反推出一种新的风格。

之前的绘画经过几百年发展,风格更为多样;电脑绘画的时间只有几十年,还需要积累。目前的工作范围,还是以电脑和软件辅助的三维和算法绘画为主。新的技术手段对传统艺术样式产生影响。绘画现在很难往前走,出现新的艺术风格,电脑和软件可能是可能性;另一方面来讲,传统的绘画还是能往前走,找到不同于以前的方式;新的技术手段,先做到不同,再做到很好,要花很多时间。我经常与他人合作,尤其是在技术实现上,但也享受一个人构思的过程。

吴珏辉

▬

任教于中国美术学院跨媒体艺术学院

新的创作有一个关于生物科技方面的实验,比如细胞打印、生物芯片。我一直对这种感官刺激的、体验的东西特别感兴趣。

艺术家可以借用科技拓展思维,因为新媒体有很重要的一点它是一个想象力挖掘的过程。现实转瞬即逝,已经没有什么好期待的了,但你可能无限地去想象,你就会有期待,想象才会有期待。有时候瓶颈就是会感觉想象力还不够,就是为什么有些作品从最早有这个想法到后来你觉得可以开始动手让作品实现,这个过程可能会耗很长时间。

我从来不是以课题研究的方式来做创作的人,有时候如果那么按部就班,或者那么条理清晰地去确定这些事情,出来的东西最后的想象空间就非常有限。

作品构思的初期的时候肯定是我自己来想的,到这个大的概念我觉得已经说清楚的时候,团队会介入。UFO现在差不多有四五个人是固定的成员,他们的角色或者说有一些主要倾向,有些可能偏重于视觉方面的创作,有的可能偏重于实体装置。在共同价值取向比较吻合的情况下,保持差异性是最好的,这样才有互补性。

我们做的很多东西其实就是一个生产链,涉及到很多专业方向和环节,比如电子工程、机械工程、材料、软件编程。所以,无论是视觉创作还是声音创作,每一环节最后都要有人来实现,需要一个生态体系。有时候国内某些作品概念很好,但是你能明显感觉到完成度很低。

aaajiao

▬

媒体艺术家,工作生活于上海

目前我有一些小的个人项目在上海,探讨的是人对信息的消费,通过对网站的分析,发现其实在10多年内没有本质变化。明年的项目则会关注人在沉浸式环境,比如人在屏幕中游离的状态,人与机器、科技的共谋下的状况。

2006至2007年,科技和技术是一种媒介,成为新的传播手段;2009至2013年期间,科技成为了一个研究范围和研究对象;2013年开始,科技、艺术、人变得更加融合,素材日趋日常化、科技跟艺术家的关系更多是混杂在一起,产生很多创作和想法,不只关注科技本身,而是人。

目前是一个困难的时期,我关心的互联网文化,对社会的冲击,现象化的事情到了一个顶峰。不断在现象中找内容,本质的变化已经不大,怎么做下一个作品是比较关心的事情。

我的作品很多是团队参与的,处于工程和制作上的需要,因作品而异。概念疏导的时候,则需要不一样的艺术家的参与,这取决于最终呈现的需求。用大家的智慧,呈现出一件好的东西,讲明白一件事情。

国内外的艺术家在理念上没有大的区别,因为媒体艺术都是从大的全球化的角度出发,但在实践层面有很大不同,方法差异很大;比如,中国艺术家并不擅长沟通和系统工作,但从另一方面看,中国艺术家在某些主题时也会自成一体,显得比较特别。

刘昕

▬

美国麻省理工学院媒体实验室研究生

最近的项目一个是手机游戏,希望单纯利用时间做浸入式体验。另一个项目是在和自己的基因数据较劲,想写个“小说”。

技术方面在做很多纳米材料和加工的研究。创作方面这几年的兴趣都是在“情动”(affects), “身体”, “材料”上,还在挖掘技术发展对这个概念的影响和新的表现方式。

由于工程的学科背景,技术对我而言是非常基本的媒介,但我不希望自己被技术命题所限制,作品创作还是在对社会,文化以及自我进行探索。技术实践对我就像画家用笔,雕塑家用刀,更像是一门手艺。创作过程大部分时间都会遇到瓶颈,尤其是在一个作品阶段结束之际,对下一个项目既憧憬又怀疑。每次的新项目总希望不同于之前的,但是又怕随意拓展领域会失去方向。

艺术创作对我而言更像是课题研究后的“生理”反应,有时候作品的美感来源于其实用性和概念性,像是一个复杂数学公式所对应的几何模型。大部分是自己一个人创作,但如果有针对性的需要会找对应领域的专家请教,比如化学合成或者视频拍摄这类的技术细节。

实践层面上只要笃定做,国内的资源其实更灵活,尤其是加工以及资金上。国内外创作理念的差异比较大。技术应用崇拜以及对基础艺术,哲学理论的轻视是我感受到的问题。现在在MIT的环境里研究新型交互方式,学习到很多技术和设计方面的知识。未来的设想是在艺术家和科学家之间切换,找到一个平衡点,试着把技术拓展糅合到人的生理本能中。

陆扬

▬

媒体艺术家,工作生活于上海

一直以来我都对宗教、观念和科技比较有兴趣,比如脑科学和医学,这样可以从两方面理解世界。

我认为技术就是一种手段工具媒介,生在什么时代有哪些好用的工具就用哪些,比如古代人用笔画画;现在有电脑,如果想快速表达想法可以用这些新的设备传达,速度快很多。

目前在创作中碰到过的困难很多,比如没预算,没办法够到合适的技术媒介,想的比做的快太多。我觉得我这类作品没什么创作思维上的瓶颈,只有现实阻碍。因为能想到的太多了,完全来不及做啊,很多方案就这样搁置着,需要等待时机完成。我自己不对自己作品贴任何标签,这些作品只是我活在人间消磨时间的产物,然后正好这个时代有网络,我很多作品都放网上别人可以看到,我也做平面的,游戏,装置等等。

创作不分国界,实践上的话,有些国外技术靠谱点吧,以前在国内做的装置和程度很害怕开幕就坏了或者突然就运行不了了。后来和日本合作的一些装置和游戏程序等,从来没出现过任何问题。所以在中国做技术给我的阴影很大,没有安全感。

郭耀

▬

媒体艺术家,工作生活在奥地利林茨

目前正与艺术家张沐辰合作的一个叫《不在场证明》(Alibi)的作品,它假想一个于1986年成立的“锦鲤牌保健公司”,它专门为不同的动物量身定做健身器械。作品借助现代公司机制构建以仪器为主线索的历史性叙事。

感兴趣的领域一个是经典修辞学与互动媒体艺术之间的映射关联:借助传统修辞学分析媒体艺术作品,提供一定的参考性方法论。二是人、动物、科技之间的关系:借助商品化方式对动物的异化,从而映射人在科技变革中遭受的诸多影响。还有一个是人机界面的亲密性和诗性。我认为技术和艺术的关系就像是“水能载舟,亦能覆舟”,艺术和技术的合理配置需要透过不同语境调控把握。

创作过程中经常需要对每个环节排错,各种因素的干预会影响作品的进度。尤其是在有时间压力下的布展环节,新鲜的环境带来不确定因素,轻则折衷方案,重则无法呈现。同时,艺术作品借由科技传达实验性通常受到预算或团队的限制,难以完成可靠性测试,产品级别,可靠度强的作品甚少。相较传统艺术形式,新媒体艺术对展览机构与布展人员都是很大挑战。

艺术研究经常会被纳入交叉学科、概念发想、媒介表现手段方法等过程中,它让作品意涵能更加厚实,传达更加有针对性。借助科学或人文学科的研究方法,艺术家亦可获取更多资讯和灵感,并且突破学科的范畴去打破固定有的学科体系。如此一来,媒体艺术家完成一件作品往往也会触及到广泛的社会议题。

根据项目需求来定,倾向于少于三人的组合,之前合作的项目有软件工程师和机械工程师,往往是自己做出一个原型草样,再请他们来做分析和优化。作品呈现时,我会征求视觉艺术和用户体验设计领域的朋友的意见,他们往往可以对作品呈现提供新的线索。

国内媒体艺术展览比较少有稳定具有影响力的艺术节形态,缺少了媒体艺术美学研究,学术论坛和专题档案。相较同领域的日本或台湾,单是书籍出版引进翻译层面就可以显示出媒体艺术发展的断层。换句话说,艺术家创作过程中需要花费很高的成本来获取新鲜的养分。幽默和极客精神是一种驾驭感,在创客语境下的一种话语释放,及时抓到社会议题。(采访/蒋立言)