来源:凤凰艺术 文:姜俊

▲ 米兰圣母恩宠教堂

▲ 达芬奇《最后的晚餐》

在上一篇《剧场化的当代艺术博物馆,舞台化的新经济》中,我试图呈现出“体验性”这一概念无论在当代艺术的剧场化,还是体验经济中的核心价值。那么到底什么是这里所谓的体验性呢?为了讨论体验性的源流,我们首先援引一下贡布里希在《艺术的故事》中的案例:达芬奇在米兰圣母恩宠教堂(Santa Maria delle Grazie)的食堂中描绘的壁画《最后的晚餐》。通过这张画和空间,以及仪式共同营造的体验性我试图最后转向总体艺术(das Gesamtkunstwerk)。

在画册中我们往往只能看到这一幅绘画,而它所在的室内空间却无法被展现。它成了一张被割裂的单体图像。如果我们来到这一绘画的现场,那么很容易发现,这张画起到了一种空间扩充的作用。它如同是食堂北墙的延伸,画中的透视线在一个特定的观看角度上和真实空间中的透视线重合。配合食堂的建筑功能,绘画出自新约圣经中《马太福音》26章:耶稣在就义前最后和十二门徒的聚餐。他告诉他们,他将被其中一人出卖,然后餐桌上引起了一阵骚动。

▲ 在现场空间中的《最后的晚餐》

除此之外,我们还不能忘记人事的因素,如果还原到往昔教士的日常生活中去,那么教士们祷告、就餐所坐的长桌正好可以和壁画中的长桌平行,仿佛《新约》中的那一幕从已经消失的过去再次回到当下,而且是永远逗留在食堂的北墙上。教士们的仪式行为,每一次烛光下的就餐祷告,声音环绕大厅,耶稣和十二门徒隐蔽在昏暗和摇曳的灯光中,人事就自然而然地和周围的空间共同形成了一种感性气氛,映射到每个信徒的心中。教堂内部从祭坛画到建筑空间,从光线的营造到声音的共振,从仪式到祭司的用具,视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉便在此互相交织构成我们今天所谓的体验性,而这样的总体感性设置可以被认为是总体艺术。这样的体验性诉求正指涉着此岸的人和彼岸的神之间的互动关系,或者当下和过去的交错——另一种形态的穿越。绘画不能被孤立观看,而只是体验性设置中的一个环节。这一切都服务于当时的宗教信仰,即一种围绕在上帝周遭的意识形态(die Ideologie)。

▲ 西斯廷礼拜堂

同样在我之前的另一篇文章《艺术史的终结——最后的审判与圣经救赎》中,西斯廷礼拜堂内部的空间和图像也是为了对应神学大叙述而布置和安排的。它们共同设置了一个封闭的感性体验性空间,并配合各种宗教仪式展开。

那么西方艺术史中的中世纪和文艺复兴研究到底在做什么呢?从圣象画到建筑样式,从平面图到立面装饰,从《圣经》原典到委托合同,它展现了信仰塑造中的图像化过程,以及从感性体验到意义生成的经验得失。从以上帝为中心的中世纪,过渡到文艺复兴,以及信仰松动的巴洛克,艺术空间的戏剧效果也不断升级。如何通过视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉的配合来吸引和规划信众,它成为了检验艺术实践的圭臬。当我们把体验性放到圣象学的框架中讨论的时候,也正是说明了体验和意义,以及信仰,或者说意识形态控制之间的关联。

体验性是环抱观众的感性设置,它之所以区别于凌乱和碎片化的日常感性,那是因为它有着一个非常明确的导向,它希望控制或诱导观众,让他们更容易接受一种观念和想法。它必须要制造意义,为的是塑造一种信仰的共同体,或者打破观众的既定认识,产生沁人心脾的震颤效果。总之体验性必须使人记忆深刻。

▲ 德国哲学家狄尔泰

德国哲学家狄尔泰是第一个把体验性(das Erlebnis)带入哲学的理论家。他认为体验一定要在意向性(die Intentionalität)的要求下,去完成从感性到意义生成的过程。其中记忆(die Erinnerung)尤为重要,因为没有记忆的参与任何的感性信息都无法转化为理解。如果只是经历过,而没有留下记忆,便不属于体验,也就没有印象。继他之后另一位德国哲学家齐美尔认为,每一个体验都具有某种奇遇性/历险性(das Abenteuer),体验不是无意义的感官刺激,而是最后对于意义的再构筑。历险性虽然也是对惯常的打断,它不同于无意义的官能刺激,正是因为它通过打断开启了新的意义的连接,从而构成了新的生命整体性的塑造。

▲ 德国哲学家齐美尔

体验性一词最早出自于浪漫主义传统。体验(erleben)一词和生命(das Leben)息息相关,如上所述,只有共同参与记忆和塑造生命意义的感性过程才可以被理解为体验。从启蒙运动中诞生的工具理性最后在工业化中使得人变为资本积累的手段,整体的人成为了分裂的不完整的工业生产线上的一个部分,即马克思所谓的异化的人,卢卡奇所谓物化的人。19世纪中叶开始,欧洲一切的价值都在进入一个不稳定的重新定价的阶段。“上帝的死亡”导致了意义的真空,科学无法提供一种人的生命意义的庞大图景。齐美尔在《1870年以来德国生活和思想趋势》中写道:

“特有的现代情感:生活没有意义,我们在一种形成于初级阶段和手段的机制驱迫下四处奔忙,永远不可能把握构成生活报偿的终极和绝对。”

体验一词流行的19世纪60年正是激烈的工业化、机械化生产、劳动分工、城市化如火如荼的年代。伽达默尔对此写道:

“正如由于被工业革命所改造的文明复杂系统的弊端……所产生的体验缺乏(Erlebnisferne)和体验饥饿(Erlebnishunger),使体验一词在日常语言中得以流行……”

传统生活破裂,原来共同体中个体的人成为了城市化进程中无数千人一面的劳动单位。生活、生命、生存的意义发生了严重的危机。正是在这样的语境下,对于体验性的强调就是试图通过艺术的手段,通过审美去再造一个完整的人,有着感知明确生命意义能力的人。因此体验性背后拥有从浪漫主义传统继承下来的神秘主义和宗教性。

在艺术上对于这一问题的讨论一直持续到20世纪,一方面是劳动分工所导致的艺术门类的细分,艺术和生活的分离,形成了真正象牙塔式的艺术为艺术;另一方面又有着一种相反的力量,试图再次融合艺术和生活,通过艺术赋予生活以意义,恢复一个完整的人。稍后的马克思主义哲学家卢卡奇认为,在资本主义的个人主义时代,文艺的功能就是把人重新带回整体之中,试图在文学、戏剧、艺术、音乐中为破碎的人提供一种世界整体性的意义。在一个缺乏超越性的时代,为了逃脱生活的复杂和纷乱,人们开始追寻精神上的超验,审美体验这时变得尤为重要。

▲ 德国剧作家瓦格纳

▲ 戏剧画家Max Brückner 1894年为瓦格纳《诸神的黄昏》创作的舞台背景燃烧的

而这一体验性的脉络又可以映射在对于“总体艺术”(Gesamtkunstwerk)历史的把握上。总体艺术是一种结合各种艺术门类,融化艺术间的分科(今天所谓的跨学科,多媒体),最后形成视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉互相交织的感性统一体设置。它由Eusebius Trahndorff1827年首次提出,却被剧作家瓦格纳于19世纪50年代发扬光大,之后这一概念又被扩展到建筑和工艺设计领域。德国艺术史家Martin Wackernagel在1915年甚至把总体艺术这一概念追溯到巴洛克剧场、舞台和教堂建筑。

▲ 塔塞尔公馆,布鲁塞尔,1893-1894

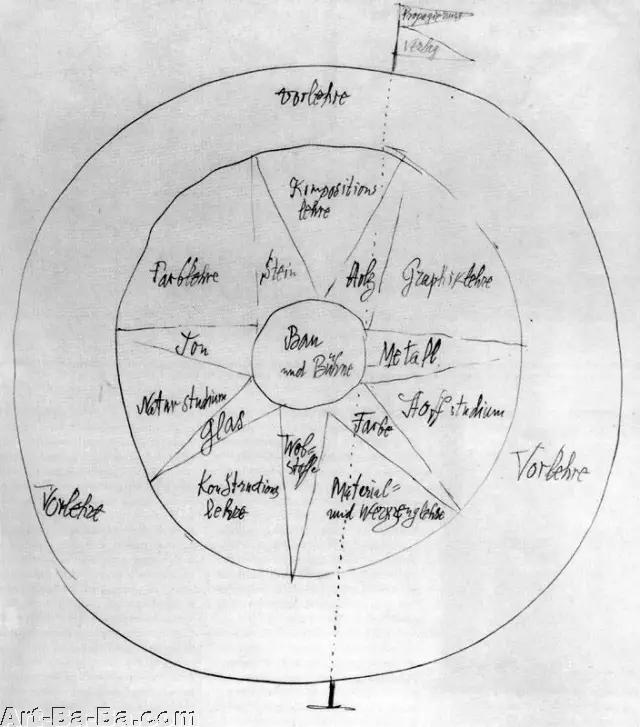

▲ 保罗-克利曾在1921年包豪斯的理念图中把建造(Bau)和舞台(Bühne)放在中心

和体验性一样总体艺术同样上承德国浪漫派传统,下接英国的美术工艺运动、法国的新艺术(Art Nouveau)、德国的青年风格(Jugendstil)、奥地利的分离派(Secession)以至于到20世纪的包豪斯。保罗-克利曾在1921年包豪斯的理念图中把建造(Bau)和舞台(Bühne)放在中心,指涉着一种手工艺的共同体。《十月》杂志的核心理论家Hal Foster写道:

“这场历史久远的运动,当年在整个欧洲盛行一时;它追求的是总体艺术作品的效果,即大至一座建筑物,小至一个烟灰缸,所有的东西都赋予繁杂的装饰;设计师尽最大的努力,在各种客体中刻印下自己的主体性,仿佛是要用这种精心装饰的物体,来抵抗工业化的物化进程。”

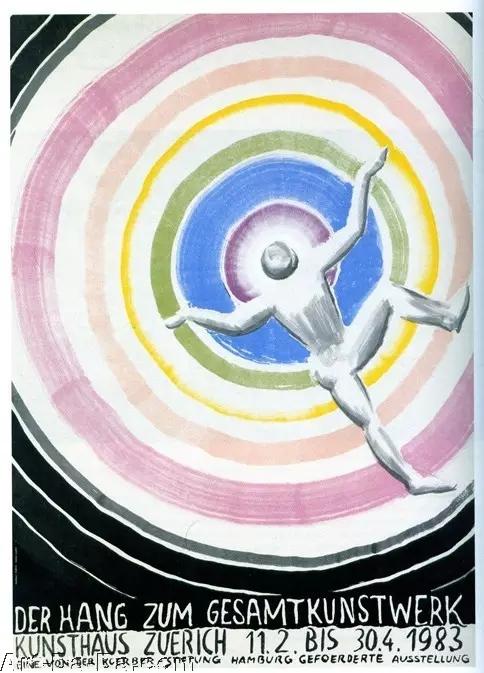

▲ Harald Seemann“总体艺术之癖,1800年以来的欧洲乌托邦”展览现场

Harald Seemann在1983年做了个展览“总体艺术之癖,1800年以来的欧洲乌托邦”讨论总体艺术和乌托邦200年来的关系。在每一个总体艺术作品的背后都包含了一种艺术介入和改造生活的总体乌托邦想象,它对于生命统一性的追求同样有着神学式的结构,即对于彼岸性价值的追求,无论它是何种原始性的精神、还是Foster所谓的个体化的主体性、还是国族主义的等等……作为癖好的总体艺术都有一种融合艺术、生活、政治和经济的企图,也就是说融合感性设置和生命意义。艺术家们如约瑟夫-波伊斯、安迪-霍沃尔、Roman Opałka都是把自己的生活现实投入到一种人工设定和规划中,以至于使得艺术作品和艺术家个人生活成为一种总体,以一种神话的方式展现出来。德国学者,兼艺术家Bazon Brock称其为“极权艺术”(Totalkunst),和“极权艺术家” (Totalkünstler),就如同汉娜-阿伦特称纳粹和斯大林主义为极权主义专政那样(die totalitär Herrschaft)。她认为极权和集权(authoritarianism)的区别在于,极权是用一种审美感性的装置直接去塑造一个社会。这样的审美感性和体验性合一共同营造了一种统一的信仰,使得整个社会从内到外都进入一体性(总体)框架,比如我们所熟知的纳粹美学和斯大林主义艺术。而集权只是在暴力上得以实施,无法形成极权主义这样从美学到政治高度的完美一致性。同样那些“极权艺术家”也努力的贯彻着自己生活和艺术作品的融合和同构。作为总体艺术的发源地,德国在二战后始终对于艺术和日常生活的一体化表示强烈的担心。

▲ 1937年纳粹建党日,灯光秀

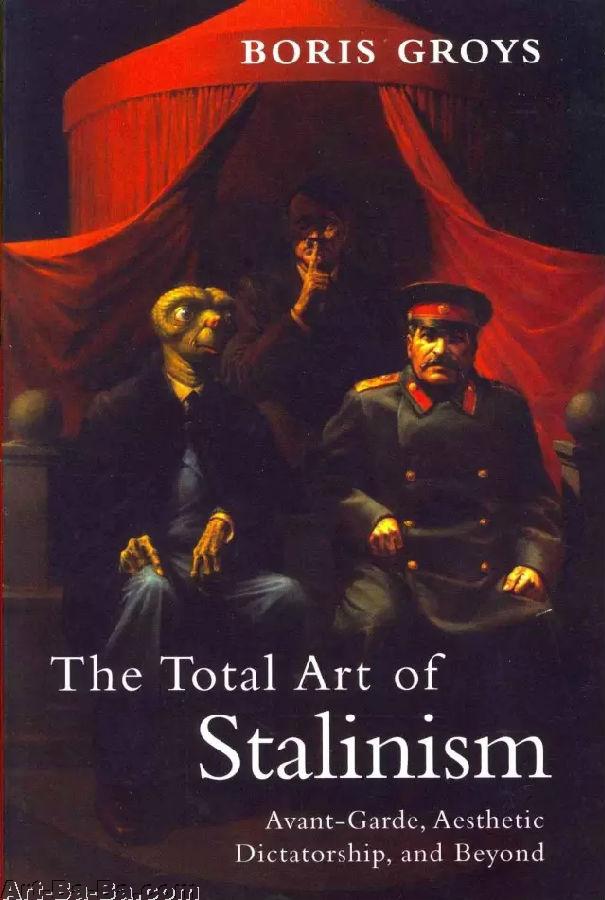

▲ Brios Groys《斯大林的总体艺术》

我之所以在此文开头用了天主教艺术所营造的体验性装置,并在概念史上强调了体验性和生命意义塑造之间的关系,正是希望勾勒出一条体验性装置-生命意义-信仰-意识形态操控的脉络。教堂作为一种隔绝于日常空间的神圣空间,特别是巴洛克教堂他从多重感官的共同配合中塑造了一种震颤人心的艺术效果,它指向着信仰,即一种从感性出发的意识形态控制,他要求观众被一起纳入上帝的世界之中。

当19世纪末,体验和总体艺术都是被用于抵抗工业社会异化的工具;20世纪人类伴随着总体艺术和政治乌托邦的联姻,它的确用艺术提供了一种共同体的精神链接,但同时单一性剥夺了人的自由,物极必反地滑向了专制主义的灾难;在20世纪后半叶,体验和总体艺术又随着70年代末的自由市场主义又和消费社会完美结合。今天总体艺术正进入一种前所未有的通货膨胀,在消费社会中它统合了感性体验和日常生活,构成了消费主义下无限畅想。我将在下一篇展开对于体验性-总体艺术-信仰-粉丝消费主义的讨论。