来源:当代艺术调查局

对谈时间:2013年9月2日 文本整理:毕蓉蓉

振华:能不能简要地讲一讲在国内和出国学习的经历,对你的艺术创作起到什么作用?

蓉蓉:在国内的时候,我本科读的是国画专业,研究生阶段选择了山水画,主要学习古典山水画。当时导师对我们的要求特别严格,大多数的时间都是在临摹古画和外出写生,除了毕业创作几乎没有参加过展览,因为大家都会认为自己的基本功还不够扎实。那个阶段的学习,有许多的法则要学,所以在自我表达的方面关注得非常少。

可能就是这个原因,使我在当时,特别渴望去一个不一样的环境学习。于是我把这个原因和渴望很直接地表述在了申请信中,没想到,非常顺利地就去了荷兰的Frank Mohr学院的绘画专业,开始了我的第二个研究生的课程。

在开学的第一天,每个人被要求在自己的工作室布置一个展览。当时我就只能把随身携带的几张写生稿贴上了墙。记得在做自我陈述时,我提到这些写生稿只是一些草稿,会考虑怎么把它们转换成最终创作。但是导师们却认为这些草稿(sketch)本身就已经是很美、很完整的作品了。他们对我的印象是,技法太好,希望我忘记自己的技法。接着就是开始问什么是我感兴趣的,为什么我要用这种方式来表达,有哪一些可能性。我觉得从第一天开始,我就对自己之前的作品或者说是草稿有了另外的认识,同时,一堆新提出来的问题又促使我去做很多新的探索。我觉得当时的这个新开端,并没有去改变我创作作品的手法,而是我的思考方式开始有了转变。

振华:我觉得这个过程挺有意思。就是你在海外的导师认为你的草稿是很好的艺术,很有趣,这个和我们在很多情况下理解艺术的现实是不一样的。比如说,我们对于一个小样,会考虑这个是不是能展出来,是不是作品还没有完成,会有这样的疑惑。

你觉得这是不是跟这几年的欧美的文化的动向有关系?他们是不是更偏向于展出文献?对他们来说,这是不是一个变化?艺术在今天,任何一个手稿,任何一个小的物件,如果说涉及到指向某个艺术作品的并非是一个完结的过程的时候,它可能都可以被当成艺术作品(最终作品的完成品)来展出。

蓉蓉:我能否从这个角度来回答,在国外的学习中更注重Personal(个人)这一面。个人的每一个过程的痕迹——被放大、被展示。在国内学习的时候,我感觉我们非常的注重精神,但是是一种被放大了的精神(宏大的,集体主义的),个人的很自我的精神是被隐藏了的。在国外的时候,大家一直在问你的兴趣什么,你为什么对它感兴趣,一切以“I”(我)来开头。我不知道是不是有在回答你刚才的问题。

振华:我觉得你回答的挺好的。我在想作品化的问题。因为在中国,我们很多时候在谈精神性,而方法是借助图像或是物件来延伸这一感受;在海外,好像除了在谈个人表达以外,他们对物件(object)特别关注。因为在中国对过程似乎不是很注重,或者说是不太注重一些思考过程、小样和小的工作细节,他更关注你作品最终的一个完成度,以及完成了什么。你觉得哪个文化语境更物质化?

毕蓉蓉:要看从什么角度来回答。我能从精神性的角度来回答吗?其实在我的学习中,我觉得中国古人非常注重这个过程。我们的书法,需要每个个体很多的体悟加入其中,表面看是一些线条,是一些构图,但是这是被加入了精神性的一种语言,对观众的要求也非常的高。

我的国画导师以前经常说,当你们每个阶段有了不同的成长之后,再去解读这些线条,你的感悟会是不一样的。比如说我的师兄会经常很得意地说,你对书法的体悟还不够,所以你是体验不到黄公望的线条的精道之处的。

我很同意在对待中国的艺术时,当然我指的是传统的艺术,精神性是最重要的,被体现出来的是一种很有共性的美学。个体的精神、体验,都是被融化在过程中,最后需要通过一种很简练的语言来传递出来。这样一种传递是很难以叙事的方式来呈现的。

在西方的学习中,当然我跳过了对西方传统绘画的学习,直接在那里学习在当代的语境中对绘画的表达方式(样式和方法)。因此,只能直接讨论在西方当代的文化语境中,我对他们的物质性的理解。我还是从精神性的角度来讨论,就像我之前提到了,在那里,大家天天在强调“我”、“我”、“我”,我对什么着迷,我用什么方式来表达,都是对自我的精神性的肯定,似乎不是很强调共性(宏大或是集体主义的共鸣)。因此,其他人要去体验我的“我”,就似乎很有必要去解读一些文献,一些过程,通过我的小样、草稿等。所以他们的方式就变的更叙事性,表现出来可能物质性更强。

作为艺术家,我觉得在之前的中国语境下,会觉得做作品是一件更沉重的事情,可能在之后的西方的语境下,则变成了一件很愉悦的,享受的一件事情。那振华你是怎么看的?

振华:其实这里物质性可以被转化为客观看待的问题,也就是如何通过物件找寻精神联系,中国画教育中的不一样,其实也是回归到每个画者内心的某种觉醒,只不过大家会在某种情况下会心一笑,而不是通过自己的叙事来解释如何到达这一结果。

振华:对我来说,大家有一种表象上的同一。比如当我们提到做录像或做装置的时候,很多时候,我们越来越难分出来,这是中国艺术家,还是西方艺术家做的。但是,你会从解释文本中发现差异。比如说读一段艺术家的话,中国艺术家会把这个问题写得很庞大,这是一个什么时代的,一个什么主义的。但是一个西方的艺术家可能会说,我希望这个事儿可能会与我的奶奶(私人的事情和人)有联系,可能我家的小狗就是这样看着我工作的。有趣的是,你从作品能表面地判断这种物质的同一化,但是里面这种讲故事的方式却是特别不一样的。回到我们刚才聊的,我问你物质化,但是你回答了很多精神性。我觉得很有趣。因为是不是我们也在谈宏大的问题,你作为艺术家更偏重哪一个呢?一个是你作品完整性,完成度,另一个是你的小故事在哪里?你的导师看到了你的草稿可以作为艺术,那么你自己的小故事在哪里呢?

蓉蓉:有很多小故事。比如说,我刚刚去荷兰念书的时候,我对同学的工作室经常充满兴趣,我会常常去他们的工作室去画一些场景的写生。对我来说,去他们那儿画画,更多的是去感受一个不一样的工作氛围,去了解他们的作品。当我之后看到这些写生的时候,往往会唤起我对这个艺术家的一个很深的回忆。当时的阳光,空气的味道,以及他那时正在创作的作品都会重现在我脑海中。

我去年(2012年)在法国做驻留的时候,同样经常会去一些艺术家的工作室写生,有时我对他们的一些小物品非常感兴趣。比如一对艺术家中的一位每天随身携带的小速写本,封面上贴满了各种从包装上剪下来的小标签,因为一直带着,旧旧的,特别有生活气息。然后我就问他们借过来,画下了他们的这个小本子。有时他们抽大麻,我喜欢这些晒干的大麻的造型,很美,我就借过一朵,随手画在了自己的速写本上了。在去年上海的Vanguard画廊的展览中,我就尝试把这些小画以及一些他们送给我的工作室里的小物品,一起和我现场的壁画创作结合起来。我希望观众看到,在一个完成的完整的壁画的背后,有很多小故事发生。之所以,我现在的创作是这样的,是我之前在很多地方游历,和在很多的艺术家工作室里写生有关系。

振华:在外滩十八的项目创作中,我们谈论的内容比较多,比如我们谈到一个光斑从窗户进来,在你的绘画上形成的空间关系;也谈到你拿着你的小草稿,天天在那里画画的日常活动,对于这个日常活动你是怎么看的?在你作品完成之后,你画画的日常活动也被投影在墙上,你觉得把你的这种日常活动告诉观众是必须的吗?

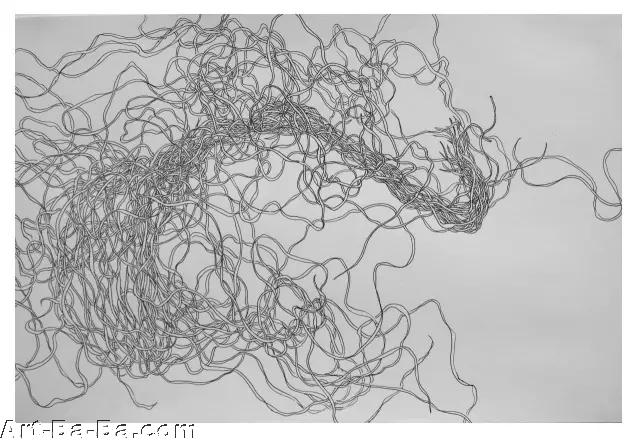

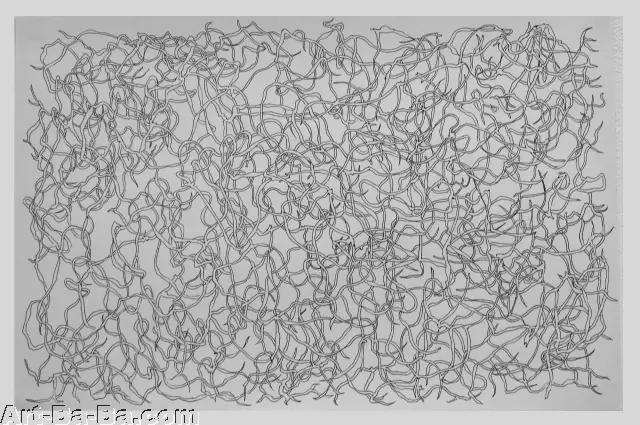

蓉蓉:我觉得挺重要的。因为在我自己的创作中,我画完,可能就不再这么关注这个结果了,而整个过程对我来说,特别重要,它是我日常生活中的一个部分,并且我天天在画的过程中想象着这个结果会是什么样的,每一天都在做新的决定,下一块应该往哪里生长,或是怎么生长。可能观众会对最终的画面比较感兴趣,但我如果能同时向他们展示整个过程,我觉得会更有意思。

振华:我看你的资料,你之前也做了挺多和空间有关的作品,另外还有一些小物件。我很喜欢那个木制的有绿色和白色的小物件。

蓉蓉:这个物件其实是从我的绘画中延伸出来的,换了一个材料去探索空间。我有时是在有意识地从各种角度去训练我自己的空间感。学习国画的时候,我对空间有一种认识,让我能从一种平面的角度去理解空间。但是我对真实空间的体积感也充满了很多好奇,所以去尝试用其他的材料去感受一下“体积”。

振华:这个小作品我个人挺喜欢,是因为里面有一个挺特殊的东西,就好像里面有一种绘画的明暗关系。

蓉蓉:绿色和白色的对比,会给你这个感受。我当时在做的时候,想让这些线条有悬浮起来的感觉,所以就把这一部分画成了绿色。

振华:你2010年有一个毕业创作,我这里来看,你是用纸剪的。这个好像和你之前的有明暗关系的小木条有点不太一样,也和更早的比如说透明墙的那件作品不一样。这件作品好像更偏平面。你是不是在毕业创作中,想和之前国内的学习找一个平衡点?

蓉蓉:个人而言,我其实没有在有意识地寻找平衡点。从我的资料里,你可以看到,我当时的毕业创作有两件作品,一件是在我工作室的壁画和在空间中的雕塑结合的作品,另外一件就是你刚才提到的在一个画廊空间中的纸本切割的装置作品。我做这件纸本的作品,是因为在半个学期之前,我去美国交换学习时,接触到了一些建筑学院的同学。在参观他们工作室的时候,我对他们的FabLab特别感兴趣,比如激光切割的细腻性,让我觉得这种手段能很好的和我的手工绘画的方式结合。之后回到荷兰的学校,就开始尝试怎么把我手绘的线稿用这用“生产”的方式放大拆散到空间中,也就是说换一种手段把我的绘画延伸到空间中。这件作品是我的第一次尝试。可能在照片中看会有误导,再加上纸这种材料很微妙,我前后放置它们,但在图片中,它们的前后关系会看起来并不明确,和之前上了颜色的木条很不一样。这件作品时间的空间感,是观众可以在我的作品内部穿梭,从这个角度去体验我的“绘画”的空间感。

关于新作

振华:在你这次展览的新作品中,是不是也会有这个形式的作品出现?

蓉蓉:对,但不是以装置的形式出现,而是一件平面的用机器切割的,能表现我的手工痕迹的作品,是一些很微妙的痕迹。这次的展览我是想让观众从不同的角度看到一些我的很个人化的一些痕迹。

振华:那么你的绘画和你的墙画,这两种物质(介质)有什么区别吗?

蓉蓉:对我来说区别不是很大,我的绘画和墙面的绘画,都是基于最初的素描,最初的对事物的观察和理解。用布面的、还是墙面的、还是在地面的,或是利用空间中的volume (体积),对我来说,都是一些不同的手段把我的观察和理解放大或者强调出来。媒介不一样,空间不一样,会对制作和思考有不同的要求,所以最后表现出来的感受会不一样。我会根据情况来选择一种媒介和空间来对话。

振华:你一直讲到这个volume,你怎么解释这个词的意思?

蓉蓉:它是一个体积,它不是一个平面。比如和绘画不一样,绘画内部的视觉错觉都是在一个平面上产生。但是在真实空间中,它既有表面(surface),也有体积(volume)。比如层次的概念在平面中和在体积中是不一样的。所以我在考虑将作品和空间进行对话的时候,利用volume对我来说是一个挑战。回到之前的一个问题,在这种情况下,绘画和墙上的绘画最大的不同是,身体性的体验是不一样的。

振华:很有意思。不管怎么样,volume是指一个量,特殊的一个量值。

蓉蓉:你觉得架上的和壁画有什么区别吗?

振华:我看问题有时候会跳开这个问题。谈论的问题,涉及的事可能和别的情况有关。比如它(绘画和墙画)的经济生产方式,它所产生的和观众的关系。绘画还是一个很经典化的东西,我们会把它放在相对高的一个位置去看。空间的绘画则是一个会把你卷进去的一种场,很不一样。

我挺惊讶的是会听到你说它们对你来说区别不大。因为那都是你,而从我的角度,从一个观察者的角度,每一个情况都会构成一个你的不同的时间阶段,你怎么去看,怎么去体验,怎么去做这个工作。比如说也有一些艺术家他们还是画在布面上,或是纸面上,但是把这些画在空间里放满,空间里没有任何留白。这就又是另一个概念。这种情况下,我们可能会问,为什么不直接画在墙上,非要画在布面上。这就有一个媒介上的提升,把它提升到另外一个语境和认知关系里。在看的时候,我们会产生一种不一样的感受。

蓉蓉:我刚才提到从个人的创作角度来说,它们对我来说是一样的,但确实架上和壁画是两个概念。包括壁画的临时性,这和架上绘画很不一样,但这让我觉得很有意思。这种临时性——让我觉得它不再是很个人化的一种物质,似乎没有一个人能真正的拥有它。从这个角度来说,当我将它们结合在一起的时候,让我觉得,我是在把一个很私人的物品和一个相对公众的物品进行结合。

振华:我觉得这里面存在一个问题,就是很难说这两者到底哪一个更公众。比如说,你把一张绘画放在一个公共场所更公众,还是放在美术馆更公众?公共场所很多情况下和美术馆不太一样。我们会有一些有效的或无用的公共性的情况。比如故意去掉它(作品)的光晕Aura,当它出现在公众视野中,变成一个不被识别的图像。或者将它放在一个特别经典化的空间里的时候,大家就会去膜拜它(同一图像),它的光晕Aura就会被夸大。甚至在它前面拉一根警戒绳,虽然还是在公共空间,但是物本身的身份却发生了变化。

回到你现在的新的工作上。你有一种作品,非常强调它的手工感,非常淡,非常的清雅,而另一类种,你则非常强调空间感和色块。当你将这两类并置在新的空间中的时候,这个冲突是你故意要表达的吗?

蓉蓉:没有,我并没有要强调这种冲突,我想让观众看到的是我创作的一个过程,一步接一步的,我往往会从你看到的这种比较淡的素描入手,这里面会有很多关注对象的或者说是直接描绘对象的一些细节。然后我可能将其细节抽取出来变成绘画,或放大、或变成色块、或变成线条,这时考虑的是这些色块之间或者是线条之间的一些细节问题,最初的对象在这个时候就不重要了。

当我在空间中直接绘画时,考虑的则是空间和色块关系的问题,这时我可能要跳出画面来看问题。所以这更多的是在展示一个思考的过程,也是尝试从不同的视角表达同一个对象的方法。

振华:你觉得观众会按照你的想法来思考吗?我们在一个很有限的空间里,发现有两种在风格上完全不一样的作品,它们似乎有些联系,但是在视觉上有很大反差。你怎么去处理这种关系?因为你不可能让观众按照你所设想的走两步,思考一下,然后读一段文字,再想想。你怎么从视觉的方法上解决这个问题?

蓉蓉:我觉得每个观众的解读方式都太不一样,不同的国家,不同的年龄,他们给我的反馈往往会非常不一样。既然这是我的一个很真实的创作和思考过程的展示,所以我觉得这里面存在着冲突并不是问题。观众从他们的角度去解读我的作品,去提问,或者能够进入到我的思考方式去解读我的作品,我觉得都会很有意思。

振华:我们再回到那个小木条的话题。你之前做过两次,你之后还会不会再做?我觉得有意思,你用一些非常细碎的线条,和你绘画中的一些线条有联系,体现出了空间和一种明暗关系。你有没有考虑再次尝试,或做或不做,为什么?

蓉蓉:我会再做。因为我在每个阶段都会去继续尝试以前做过的东西,但是之间相隔的时候会比较长,常常要等到我觉得是时候了,我能把这件作品做的更好了,或者能把它带到一个新的环境中去,我就会拿出来继续做。

比如现在正在创作的一张画,是继续我在去荷兰念书后的第一张色彩的绘画作品。那张色彩绘画之前,我主要探索的是黑白的水墨。但当时画完第一张色彩之后,我没有在继续创作同一系列的作品,对我来说,在同一阶段,不停的画同一系列的作品,好像比较困难。所以一直到现在,4年之后,我又接着当时的感受,继续尝试。

小木条这类空间中的雕塑,我不知道哪天又会拿出来继续做。

振华:你从荷兰回来几年了,有时也会担任一些教书的工作,这个在欧洲也很普遍,一方面担任教育的工作,一方面进行艺术创作。但是在中国还有一个比较特殊的情况,就是会有一些行政性的会议,管理机制上的问题。这些情况会不会对你现在的创作有影响。

蓉蓉:我只是兼职,只需要在上课的时候去上课,所以没有什么问题,非常自由。

振华:你在艺术创作上的变化,你觉得你还需要回到你当时学国画的状态吗?或者说当时的状态对你现在的创作有什么样的影响吗?

蓉蓉:我觉得这是一个自然的过程。之前环境发生了变化,接触了很多新的东西,让我给自己提出了很多新的问题,有很多东西还要不断地去尝试,所以让我把原来的东西暂时放在了一边。

我觉得其实以前学过的东西一直在影响我每个阶段的创作,包括我对事物的观察方法,对空间的理解。在作品中,对变化,对能量,对线条等等元素的理解,都是在以前的学习中形成的。现在我也不停的接触新的环境,比如说去驻留,都会带给我新的影响。

我觉得之前学习的,都会在我的每个下一步的创作中带来影响。

振华:我觉得你是一个特别强调体量,能量的人,对你来说,这与你的身体或者性别有关吗?

蓉蓉:性别,没有太大关系。但是身体可能有关系。因为我本身体积很小,能量也不太大,所以特别渴望去表达一些自己所不拥有的东西。

振华:我觉得你能量还是很足的,而这完全来自你的内在的力量。