来源:artnet 文:Rozalia Jovanovic

1990年代初的KW中庭

由DIS Collective策划的第9届柏林双年展(Berlin Biennale)将于6月4日开幕,届时众多如今备受期待的艺术家作品都将一一亮相,其中包括阿玛利亚·乌尔曼(Amalia Ulman)、约什·克莱恩(Josh Kline)、卡米尔·亨罗特(Camille Henrot)、利兹·费奇(Lizzie Fitch)与瑞恩·特雷卡廷(Ryan Trecartin)、克拉克利特·阿伦纳诺德查(Korakrit Arunanondchai)以及黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)。

柏林双年展由MoMA PS1现任馆长、MoMA特约首席策展人克劳斯·比森巴赫(Klaus Biesenbach)于1996年发起,是从比森巴赫此前联合创办的老牌艺术机构KW当代艺术学院(Kunst-Werke Institute for Contemporary Art ,KW)的基础上发展而来。

通过KW以及柏林双年展的工作,比森巴赫得以和第一批在柏林墙倒塌之后,这段最令人欢欣鼓舞的时期,来到这里的艺术家们形成亲密的合作,而他本人也在将柏林变为实验艺术圣地的过程中扮演了关键的角色,自此柏林在这一领域的地位一直保持至今。但是,在如今全球令人目眩神迷的各大双年展当中,相比光州(Gwangju)、马拉喀什(Marrakech)以及伊斯坦布尔,柏林双年展依然是同类当中最受期待的。

借着今年双年展的开幕之际,比森巴赫与artnet新闻分享了诸多故事,关于双年展的创办、混乱的开始(尽管参展名单包括了众多现在已是当代艺术明星的人物)、双年展前身KW的有趣历史以及双年展与当代艺术之间持续不断的关联性。

首届柏林双年展当中,曼弗雷德·帕尼斯在阿尔伯特·斯皮尔(希特勒的首席建筑师)的前工作室当中展出的木塔。

双年展对你意味着什么?

克劳斯·比森巴赫(以下简称“克劳斯"):我认为,在最好的情况下,双年展以及任何大型的艺术展览都可以将当下的当代艺术聚集在一起,并且以一种特定的语言和形式传递出某种内容或意义,或者是某个片段、运动,或是显现出一代人的鲜明特色。

DIS Collective(第9届柏林双年展策展人)的策展方式十分的后互联网和数字化,自信又具有批判性,我觉得这次的双年展捕捉到了当下从瑞恩·特雷卡廷(Ryan Trecartin)、卡米尔·亨罗特(Camille Henrot)到克拉克利特·阿伦纳诺德查(Korakrit Arunanondchai)、西蒙·丹尼(Simon Denny)以及英夫·霍伦(Yngve Holen)的这一代艺术家。这让人非常兴奋。DIS不仅仅将那些必须通过数字媒体才能完成的作品纳入了展览,也很自然地将社交媒体的参与性内容及其中的图视为一种额外的表达方式。这个双年展从某种程度上来说是有场域特定性(Site-specific),但更是具有时效性的。届时,在2016年的夏季,社会、政治以及艺术生活当中每日所会出现的各种问题、挑战以及机遇都会在这里出现。

这也是你在双年展或者文献展中所期待看见的:捕捉到属于时代的艺术,学术的价值超过单一作品的累积。更重要的是,它提出一个更大的视角,使你能够看到这个特定时代的某种态度、形式和方式。

相比那个时候,柏林双年展的精神是否发生了变化?

克劳斯:我反复在想,这次双年展是由艺术家组合DIS策划的,我想他们正在把双年展带回它的起点,即以艺术家为中心,前卫而具有实验性。

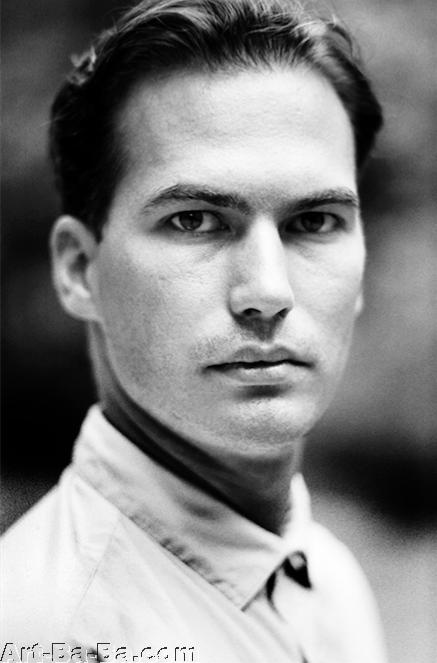

汉斯·乌尔里希·奥布里斯特,南希·斯佩克特与克劳斯·比森巴赫在首届柏林双年展。

图片:Courtesy of Sylvia Plachy

能和我说说,柏林双年展是如何创办的?

克劳斯:我1993年去了威尼斯双年展,也是我首次参观双年展。那时的双年展,其中有个板块叫做Aperto,主推更为新锐、年轻的艺术家。1995年,我们这些来自两德统一之后的艺术家和策展人都觉得我们应该一起参与这个展览,但是1995年的那届是一次非常保守的双年展,总监让·克莱尔(Jean Clair)的态度是:“我不做Aperto。"

所以,在没有年轻艺术家区块的情况下,我们只有自己动手。我们坐上了晚间的火车去了威尼斯,在当地的一家老歌剧院进行了一场72小时的行为艺术马拉松。最早的互联网大会之一也是在这家剧院发生的。那场行为艺术叫作柏林俱乐部(Club Berlin),参与者包括梅赛德斯·邦茨(Mercedes Bunz)、丹尼尔·普弗鲁姆(Daniel Pflumm)、莫妮卡·邦维奇妮(Monica Bonvicini)、丹·格拉汉姆(Dan Graham)、卡特里娜·希维尔丁(Katharina Sieverding)、安吉拉·布洛赫(Angela Bulloch)等众多艺术家。我们三天三夜不睡觉,影像、实验音乐、装置、讲座、行为艺术以及展映都与官方的双年展平行进行着。

结束后我们精疲力竭。我们想,我们其实可以在柏林更容易做到这些。想法就是这样诞生的。

一年之后的1996年,我邀请了慈善家以及收藏家,包括最重要的埃伯哈德·梅恩茨(Eberhard Mayntz)以及艾丽卡·霍夫曼(Erika Hoffmann)与雷蒙德·里尔赛(Raymond Learsy)。我们一起商议,说为什么不做一个柏林双年展。这是个彻头彻尾由我们自己创造出来的事情。我们要创立一个双年展。所以我们有了第一批支持者。

我们还有KW,这个我与亚历山大·宾斯旺德(Alexandra Binswander)、阿尔方索·鲁提格利亚诺(Alfonso Rutigliano)以及菲利普·冯·多尔灵(Philipp von Doering)一起创办的机构。由于当时还未修整,那里还只是个一塌糊涂的旧废墟。如果你看到当时的照片,它有点吓人。你认不出它的样子,你也绝对认不出那个正坐在建筑工地中间想要组织展览的人是我。

1997年,我们受邀参加了文献展(Documenta),项目的名字叫“混合工作室"(Hybrid Workspace)。它有点像“柏林俱乐部",但是更关注于表演与互联网,那个全红色的媒体建筑由建筑师艾克·贝克(Eike Becker)设计,看上去像个类似电视台工作室。艺术家克里斯托弗·施林根谢夫(Christoph Schlingensief)做了一个关于1960年代德国恐怖主义的表演,因为太过真实而被警察逮捕。让他再获自由的过程称得上是一场“真人秀"。

柏林双年展听起来太官方——虽然现在已经是官方的了。但是,如果你是一群年轻人的话,创办双年展有点夸夸其谈。但是我们这样做了。1998年,我们真的开启了首届柏林双年展。

托马斯·德芒德在首届柏林双年展上的作品

在一张照片里你可以看见,我正坐在建筑工地里。我们当时在找场地时遇到了大麻烦,后来还借用了位于勃兰登堡门的艺术学院旧楼(Akademie der Kunste)和邮政局大楼( Postfuhramt)。

我邀请了南希·斯佩克特(Nancy Spector)以及汉斯·乌尔里希·奥布里斯特(Hans Ulrich Obrist)与我一起商量柏林双年展的概念,建立一个团队,找艺术家。他们着实为此做出了巨大的贡献。但由于我自始至终是这个双年展的发起者,所以我必须对展览的实施、生产制作、费用、作品的安装以及排除一切意外的情况下让展览按时开幕,这些所有的事情负责。丹尼尔·贝斯特(Daniel Best)、乌尔里克·克莱梅尔(Ulrike Kremeier)以及非常年轻的简斯·霍夫曼(Jens Hoffmann,现任犹太博物馆副馆长)都是策展团队成员,都发挥了巨大作用。

我们将它叫做柏林/柏林,指的是东柏林/西柏林,也是新柏林/旧柏林。

卡斯滕·霍乐尔在首届柏林双年展上的滑梯

我们有着太多的艺术家和太多的想法要去实现,因此我们学会了最重要的事情就是要通过与那些90年代在柏林工作(不管是长期还是临时)的艺术家一起合作来完成这一切。这群艺术家包括:沃夫冈·蒂尔曼斯(Wolfgang Tillmans)、道格拉斯·哥顿(Douglas Gordon)、加布里埃尔·奥罗兹克(Gabriel Orozco)、奥利维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)、皮佩罗蒂·李斯特(Pipilotti Rist)、洛克利特·提拉万尼亚(Rirkrit Tiravanija)、安德烈·齐特尔(Andrea Zittel)、约翰·波克(John Bock)、里内克·迪科斯特拉(Rineke Dijkstra)、托马斯·德芒德(Thomas Demand)、艾尔姆格林与德拉格赛特(Elmgreen and Dragset)、多米尼克·冈萨雷斯-福尔斯特(Dominique Gonzalez-Foerster)、托马斯·赫什霍恩(Thomas Hirschhorn)、夏维尔·勒罗伊(Xavier Leroy)、曼弗雷德·佩尼斯(Manfred Pernice)、斯坦·道格拉斯(Stan Douglas)、莫妮卡·邦威其尼(Monica Bonvicini)、乌戈·罗迪尼(Ugo Rondinone)。

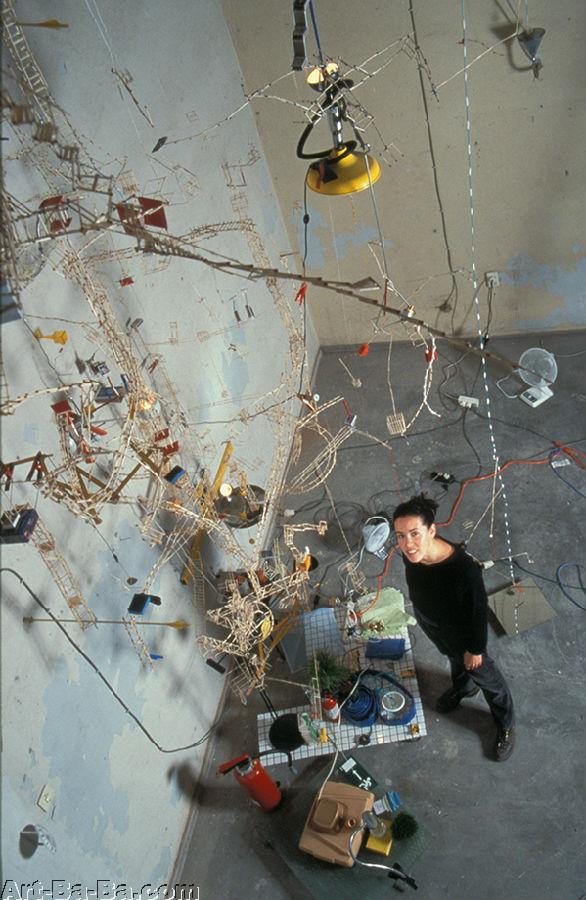

我们邀请了卡斯滕·霍乐尔(Carsten Holler)来做他的首个巨型滑梯,它从三楼穿入二楼,然后经过一个透明的管道穿出窗外再回到建筑里面。我还邀请了萨拉·施(Sarah Sze)。当时她刚搬到柏林住了半年,在阿尔伯特•斯皮尔(Alfred Speer,希特勒的首席建筑师)以前的工作室当中创作了一件大型作品,放在曼弗雷德•帕尼斯(Manfred Pernice)那座看上去惊艳却也十分脆弱的木塔边上,而当时那个空间就是个废墟。这个展览称得上是代表了一代人的展览。它为延续至今的柏林双年展奠定了基石。

那是个众所周知、现在看起来已经是传奇性的时代,人人都想来柏林不费钱就弄一个巨大的工作室、开俱乐部或者商店,探索各种可能性。结果是,首届柏林双年展得到了媒体广泛的关注和报道,到后来我们可以很容易地得到资助来制作那些大型的新作品。

你觉得柏林双年展与其他类似展览的不同之处是什么,比如威尼斯双年展?

威尼斯双年展是国家出资的展览,每个国家有自己国家的展馆。柏林双年展则是真正以艺术为主的国际性展览,而且很多艺术家都担任过策展人。莫里齐奥·卡特兰(Maurizio Cattelan)与马斯米拉诺·吉奥尼(Massimiliano Gioni)和阿里·萨博特尼克(Ali Subotnik)一起策划过一届,阿图尔·兹米耶夫斯基(Artur Żmijewski)策划过一届,是一次非常激进的艺术家宣言。

现在想起柏林双年展的时候,我会想到20年前、甚至KW25年以前的样子。它十分的草根,非常随意。那是一个通过实践来学习的团队。我觉得这是一种非同寻常的建立起一个机构的方式。它不是一个以国家展示为主题的双年展。我们想到的是后国家的概念,称之为“glocal"(全球的本土化),也就是全球化(global)与本土化(local)同时发生。这个词语现在经常出现,但是我们以前还因为这个词受到批评。

萨拉·施在首届柏林双年展上

柏林双年展从创办到现在发生了哪些变化?

双年展跳脱出了KW进行独立发展。KW和柏林双年展现在都是由国家出资资助的机构,但是在创办的时候并非如此。KW当时是一个非常独特的组织,那是只有在柏林墙倒塌之后那段时间才可以做的事情。

1990年我23岁,在东柏林的文化部做一份非正式的实习,它是另外一个德国、民主德国(GDR)的首都。我们被指派去完成一个大型的工业建筑,一个有着两个庭院和巴洛克式前庭的旧人造黄油工厂,我们在那里做了很多艺术家工作室,距离博物馆岛以及帕加马祭坛(Pergamon Altar)都是步行距离。

几个月之后,两德和并,社会主义的民主德国不复存在,所有的实习生都变成了“总监"——掌管着东柏林被遗弃的废墟却没有员工、没有预算、甚至没有合法使用建筑的合同的总监。作为策展人,为艺术家创造工作环境、筹集资金从一开始就是我工作的重要部分,我第一个筹集的目标就是找60吨煤来给工厂供暖,让所有工作室里的艺术家可以度过和我一起的第一个冬天。

当时我基本上是过了两年的流浪汉生活,没有电话,没有真正的住所,开始几个月都是在没有供暖甚至没有屋顶的废墟里,后来情况才慢慢步入正轨。

克劳斯·比森巴赫,1992年,“37个房间"展览期间

图片:Courtesy of Birgit Kleber

1992年的“37个房间"(37 rooms)是我们的第一个大型展览,当时就获得了不仅仅是柏林当地,甚至是全国和国际层面的认可。我邀请了37位策展人每个人来策划一个房间,地点包括教堂、厕所、地下室、一些店面和一个学校等等,策展人当中包括了现任双年展总监的加布利埃尔·霍恩(Gabriele Horn)。诸如菲利克斯·冈萨雷斯·托雷斯(Felix Gonzalez Torres)、南·戈尔丁( Nan Goldin)以及小野洋子这样的艺术家都有参与。那样的经历很棒,因为人人都想在柏林墙倒塌之后来柏林看看。所有人都想知道东柏林是什么样子,看看我们所在的旧历史中心区柏林米特(Mitte)区。这也造就了巨大的潜在兴趣点。我们在一周之内接待了3万名参观者,我们不得不向我们的邻居解释说,这并不是“新常态"。展览结束之后,东柏林又回复到了比以往甚至更平静的状态。

逐渐地,参与我们一起工作的艺术机构和艺术家变得越来越多,包括像琼·乔纳斯(Joan Jonas)、丹·格拉汉姆(Dan Graham)、约瑟夫·科苏斯(Joseph Kosuth)、卡瑟琳娜·希维尔丁(Katharina Sieverding)以及玛琳娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)等人。这就像邀请你最喜欢的艺术教授来一起工作、向他学习一样。

1990年代初,KW内破旧的庭院。

KW在双年展起步的阶段名声如何?

我认为当时的KW是一个着眼于国际、具有挑战意识的当代艺术机构,非常实验性,有时候具有政治挑衅,而且在没有预算和外界支持的情况下在一个废墟里从事各种活动。所以那些并不是柏林双年展立刻就想要表达的东西,我认为柏林双年展要代表的是整整一代在柏林生活和工作的艺术家。

所以,那是一个非常庞大而广泛的一代人,努力表现对艺术不一样的见解。双年展的展现方式非常实验性、注重多媒体和创新。第一次双年展几乎没有绘画,但是有很多行为艺术类的作品:约翰·波克、乔纳森·麦斯(Jonathan Mess)、克里斯托弗·,施林根谢夫、Honey Suckle Company,这在当时是很不寻常的。我们有着像守护者般的丹·格拉汉姆创建了Café Bravo,而缪西亚·普拉达(Miuccia Prada)亲自组织了开幕式,那是在建筑工地当中举办的一个非常华丽的活动。

这使KW成为了只关注于艺术,而不是关注于国家或者举办场馆的地方。它只与艺术和艺术家有关,而我认为并非所有的双年展都是如此。

首届柏林双年展

和我说说KW的历史吧。

KW开始于一处废弃的庭院内,是位于一家在柏林墙倒塌后便被空置的工厂里。前庭的建筑是彻底的废墟,由于没有屋顶,长在里面的树木直指天空。我记得我们第一次看到那里的时候,认为那儿不可能修复,但后来这个巴洛克风格的前庭却成为了重要的地标。柏林市政府将它作为这个区域的重要历史建筑之一。我们必须要拯救它。

总而言之,最初的几年是一段极具创造力的时光。1990-1991年期间,我们迅速的做展览。我们最早合作的艺术家之一是琼·乔纳斯。她和奥拉·罗森博格(Aura Rosenberg)以及约翰·米勒(John Miller),推着婴儿车里的孩子卡门,和一些同样来自纽约的艺术家一起来到了这个庭院。她是我在KW最早开始真正合作的艺术家之一,然后托尼·奥斯勒(Tony Oursler)、道格拉斯·戈顿、麦克·凯利、玛琳娜·阿布拉莫维奇都陆续展出了作品。我们与这些优秀的艺术家合作,不仅让他们在那里进行创作,还让他们讲课,谈论自己的艺术。

我们有自己的咖啡厅也有工作室。苏珊·桑坦格(Susan Sontag)与时尚设计师艾迪·斯里曼(Hedi Slimane)在楼里住了一段时间,而施林根谢夫曾在那里居住,他不仅有自己的电影院,还运营了一个将自己作为候选人的政党。

托马斯·德芒德与莫妮卡·邦维奇妮在后面有着工作室……Fischerspooner在那里驻地,并且在丹·格拉汉姆的玻璃亭子当中为Love Parade进行了传奇的表演。它更像是一个多门类的艺术家综合体,不分昼夜地举办活动。它是自发的并带有社交功能的双年展。通过与我们合作的艺术家,它很快就具有了国际影响力。

首届柏林双年展

我们有一家自己的俱乐部,叫Pogo,有着驻地音乐家和客座DJ。我们每个月都会在前庭举办一次大型晚宴,邀请在这里的所有人和他们的朋友们以及我们知道在柏林的朋友加入我们的聚餐,这样的夜晚没有尽头(或者是在Pogo的狂欢当中结束)……这里也是道格·阿提肯(Doug Aitken)遇见艾迪·斯里曼、塔林·西蒙(Taryn Simon)遇见乌多·吉特尔曼(Udo Kittelmann)、马康姆·麦克拉伦(Malcolm McLaren)遇见马修·巴尼(Matthew Barney)的地方。

直到我前往纽约之前,我都住在前庭里。每周一,我的公寓从晚上9点过后就是这个地区所有艺术家的开放式酒吧。它是安德烈·齐特尔设计的……午夜的时候,灯光亮起,所有人就得离开——第二天则会再次被新项目充满。

虽然那是一段既松散又相当开放的时光,但是,我认为那时候的柏林所代表的很多东西都是十分真实的。你真的可以毫无顾忌的开始做一些事情,然后义无反顾地做下去。

托比亚斯·雷伯格在首届柏林双年展上的作品

全世界都在举办双年展——沙迦、光州、马拉喀什、伊斯坦布尔等等——为什么柏林双年展依然有意义?

近些年来,越来越多的人开始关心当代艺术。至少看起来如此。当代艺术展览经常迎来破纪录的参观人数,但是我认为这其中有着误解。一方面,艺术被当作一种在玩乐时的彩色背景,给人提供非常浅显的快乐,但更为重要的是,很多新“艺术爱好者"(我很抱歉不得不用到这个糟糕的词,但是这样更可以明确说明问题)却把艺术市场与艺术、艺术界以及艺术史混为一谈。去艺博会和参观一场精心策划的展览完全是两码事。展览的组织者和艺术家非常关心展示的内容与方式,但他们并不关心作品是否能卖得出去,或者参观者是否可以带一件颜色鲜艳的中小型作品回家放在沙发后面,然后期待作品的价格能在两年内翻上五倍。

也许,这样大规模的展览也能促生为展览而创做的相关作品,并与其他具有相关性的作品一起展出。这些大型展览会聚集学术界的目光,而将当代艺术作为一种挑战和宣言呈现也具有公众关注度。它们还显示出艺术在我们的社会当中依然具有颠覆性。柏林就是这个时代最好的注解,它为那么多的艺术家提供了生活和工作的地方,而他们是最好的观众。

对你而言,现在的柏林双年展是不是被过度打磨修饰了?

我认为以它所承载的内容而言,它依旧是一个低预算的双年展,所以是非常即兴和草根的。这非常好。这就是柏林。人们觉得柏林会越来越精致、富有,但是并非如此。这是一座永远年轻(并且资金不足)的城市。

你现在在其中扮演什么样的角色?

作为KW和柏林双年展的发起者和创办总监,我觉得这取决于现在的策展人希望如何从我这里获得资源或者以往的举办经验。我很愿意与所有的策展人来分享我的资源。但是我认为,他们作出自己的决定才是最重要的,而他们也都是这样做的。

如果你创办了某些事情,那么潜台词就是你与之相关。就像有了孩子之后,不管你个人意愿如何,你永远都是孩子的父母。它是你人生的一部分,它也是柏林这座城市和柏林艺术圈发展史的一部分。但是你必须放手让它自由发展。

第9届双年展的核心是什么,或者说,它代表了哪一代艺术家?

这应该就是一个展览中任何文章、采访或者纪实的文字都不能捕捉到的那一部分。这也是我为什么觉得这样的展览有必要性。因为它本身就是一种媒介和语言。展览自身带有的学术体量和规模,使它拥有自己的语言,而除了艺术之外你无法用词汇或者其他任何东西进行表达。这种大规模的展示是有必要性的,而且支持这类展览也很重要的原因是,它在用“艺术的语言"说话:这是一种在时间、展览空间中、一对一地与观众产生作用而其他媒介所无法替代的语言。

译:Joe Zhu