来源:艺术界LEAP 文:鲁明军

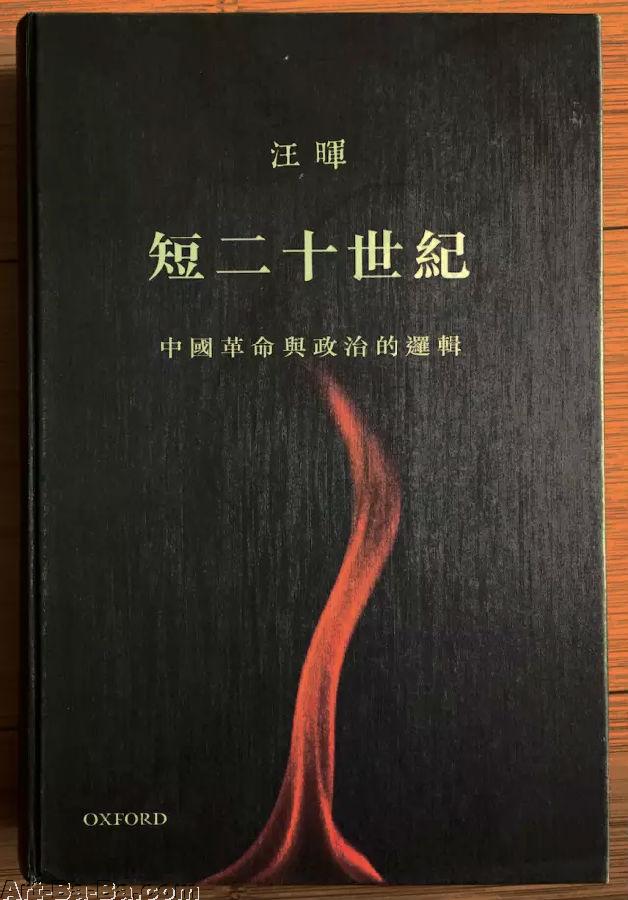

汪晖,《短二十世纪:中国革命与政治的逻辑》,香港牛津大学出版社,2015年

汪晖新著《短二十世纪:中国革命与政治的逻辑》(香港牛津大学出版社,2015)是一部论文集,汇辑了他关于二十世纪以来中国革命与政治过程的思考的十一篇文章。和霍布斯鲍姆不同,汪晖所谓的“短二十世纪”核心部分不是指从1914年一战爆发到1991年苏东解体为止,而是指自1911年辛亥革命前后至1970年代中期“文革”结束前后这一时段。按照他的叙述,“文革”的结束意味着革命的“终结”,从此进入了后革命的阶段。然而,在革命与后革命之间,既是断裂的,也是连续的,确切地说是一种连续中的断裂。基于这一认识和判断,全书围绕“辛亥革命”、“抗美援朝”、“六十年代”以及2008年以来的国家政治和社会/经济危机等几个重要的历史节点,展开他关于二十世纪中国革命和政治逻辑的论辩。

文集虽然是根据论述对象的时间来编排的,但不能忽视的一点是,若从写作的时间看,最早的一篇完成于2000年。而这篇文章是他1997年发表并后来引发左右之争的《当代中国的思想状况与现代性问题》一文的延续和再讨论。因此,这篇文章也是整部文集论述的起点之一,或者说是提供了一个基本的论域,而关于现代性的批判和政治的重申亦构成了其论述的一个隐性线索。诚如他所说的:“恰好是在现代性问题的视野中,中国问题与历史资本主义之间的密切联系才得以呈现出来,中国的历史遗产和现代性经验及其当代意义也才能获得尊重和理解。”在根本意义上,“现代性反思是一种解放运动,一种从历史目的论和历史决定论的思想方式中解放出来的运动”。这一论调则贯穿了整部文集。

汪建伟,《“…或者事件导致了每一个无效结果” No.29》(局部),2013年,布面丙烯、油画,158×200厘米×3联

在汪晖的论述中,所谓的“现代性反思”或“革命—政治的逻辑”指的是政治化、去政治化以及重新政治化三者之间的纠缠、冲突的枢纽和逻辑。这也是反复出现在二十世纪以来中国历史中的一个现象或主导趋势,其中包括革命与妥协、文化与政治、人民与霸权、自由与平等、自主与开放以及普遍与特殊、连续与断裂、保守与激进等之间的紧张和抵抗关系。当然,作者并不是为了揭示这样一个简单的二元框架,相反,他恰恰是要超越这一叙述模式,针对“去政治化”的困境,从而试图以“重新政治化”的方式和途径重建政治价值,激活我们的政治空间和政治生活。这样一种论述已经与主流历史叙事和“陈旧”的概念范畴拉开了一定的距离。

这其中,无论是政党的危机,还是国家的危机,抑或社会和经济的危机,都可以归结为现代性的危机或去政治化的危机。而这一危机意识最初源于作者关于90年代以来中国社会、政治和文化变化的思考。他深刻地指出,随着全面的市场化和资本主义的扩张,危机已经渗透到中国社会的各个层面。全球化不再是一个外在于中国社会的问题,而是一个内在的问题,恰恰是政治权力与市场安排的共谋,制造了新的社会贫困和不公。正是这一点触发了他重新思考近代和现代历史的机会,也触发了他重新创造性地理解社会主义遗产的讨论。于是,他将视角置于整个二十世纪,一方面是想表明这种危机实际也是一种历史的危机,且这一危机自上个世纪初就已经出现了;另一方面,也是更重要的是,为了揭示内在于这一危机之中的抵抗与政治化的可能,譬如对于群众路线的重申,无疑是对于阶级政治的消失、代表性政治与普遍利益脱节的一种抵御和抗拒;另如他所谓的“跨体系社会”,所针对的正是全球化背景下超越国家、民族、区域等传统范畴的跨国资本体系,由此提供一个由不同文化、不同族群、不同区域通过交往、传播和并存而形成的相互关联的社会和文化形态。当然,“亚洲的觉醒”作为讨论的起始,其实背后隐含着一个区域性的自觉。需要提醒的一点是,在某种意义上,这本书也是作者于2010年在香港牛津大学出版社出版的另一部文集《亚洲视野:中国历史的叙述》的一个延续,除了部分观念重合之外,二者都是从“亚洲”谈起的。显然,这样的视角本身就带有一种政治的意识和态度。

汪建伟,《脏物 No.23》,2015年,布面丙烯、油画,300×219.5厘米

汪晖认为,二十世纪就是一个预言。在文集《自序》的开头,他援引了鲁迅《坟·文化偏至论》中的一段话,对十九世纪与二十世纪做了一个区分。如果说在鲁迅这里,作为“二十世纪”的对立面的“十九世纪”并非指涉此前的中国历史,而是由法国革命和英国革命所开创的历史时代的话,那么在汪晖的叙述中,“二十世纪中国的大部分变革内容本身就是十九世纪的延伸和衍生,且内在地包含了其对立面和否定物”。因此,“反思二十世纪的文化与政治遗产,并不意味着要回到那些已经过时的实践,而是发掘其蕴含着普遍性和未来的潜力。这些被压抑的潜力亦提示我们,回到十九世纪的旧政治并不是我们的出路”。而此时,一旦跳出文本来看,不难发现也正是在写作前后,以作者为代表的所谓“新左派”或“批判的知识分子”群体对于新自由主义与国家权力相互配合运作的社会和文化专制主义、全球化及其背后的霸权和不平等体系的检讨和质询(包括本书)本身便构成了一种批判的力量,进而塑造一个新的政治主体。在这个意义上,很难说这是一部二十世纪中国革命史,因为作者本身就在他的叙述之中,而这样一种看似自我的“历史化”,似乎更接近一种批判性的叙事和建构。

文/鲁明军