来源:艺术世界

采访手记

我最近一次看双飞艺术中心的现场表演是去年在 BANK 画廊的“资本展”上。当时他们在现场用点钞机清点一摞一摞的双飞币。那天他们给我的印象是,说的不好听一点,有点像走穴的艺人,我看不到他们对自己表演行为本身的专注和执念,似乎一边在演,一边自己都已经在怀疑着自己。

这和他们早期时的集体创作不同,那时的歌词(《当代买卖》和《不问路在何方》)中,直指作为年轻艺术家初涉艺术圈江湖的迷茫困惑和痛楚,那样的表达是真切的,在荒诞夸张搞笑的表演之下的无奈情绪,观者是可以代入和体会的。

还记得第一次看这几个 MV 时,老张(张培力老师)和一位外国艺术人士也都在场。张老师似乎半开玩笑地羞于承认自己作为严肃认真的艺术家,带出的学生怎么会做出这样夸张莫名的作品,而那位外国人士则礼貌地说,这让他想到自己年轻时候组过的摇滚乐队。或许,只有年轻时旺盛的荷尔蒙才会做出这样疯狂又无意义的行径吧。

然后,不知道从哪一天开始,“双飞”就突然火了。好像突然间,谁都知道“双飞”是谁,干什么的。在我看来,“双飞”成员们本身对这一点其实是完全不在意的。他们并没有要向世人展示“艺术是什么”的包袱,作为个体他们自己也都还一直在探索。

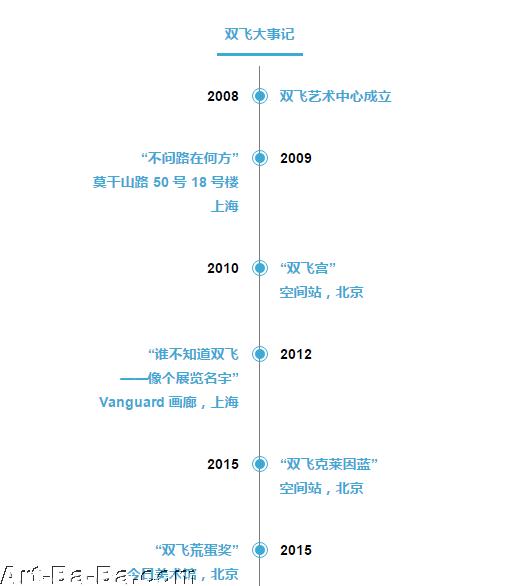

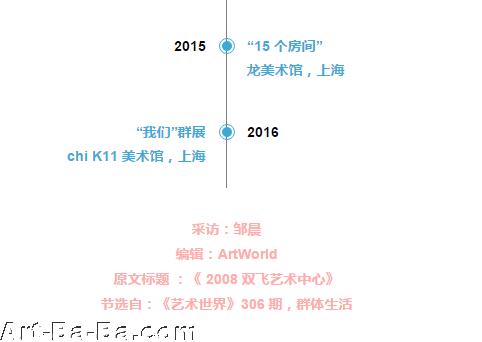

“双飞”成员从最初刚毕业对成为艺术家的道路看不到方向,到今天,以风格鲜明的艺术小组身份被梳理载入当代艺术主流媒体的专题讨论(群体生活,《艺术世界》306 期),只用了不过短短 8 年时间。而在这 8 年时间里,“双飞”成员们的个人生活也都在不知不觉中发生了变化:有因为爱情而南下深圳的孙慧源,有因为其他成员都有了自己的生活而对杭州也不再留恋继而北上的林科。

年轻时代的群居生活一去不复返了,成员们也都陆续步入了结婚生子的前中年生活。缅怀青春也好,还有些对艺术的不甘放弃或是对平凡生活的逃离也好,这群已经不再那么年轻的大男孩们如何看待双飞艺术中心今天自身的创作和处境呢?

▲“双飞”成员

ArtWorld:最近在忙什么?

李明:我最近在空虚。

张乐华:最近我在喝啤酒,买了很多很贵的酒,然后舍不得喝。

黄丽芽:我最近在玩德州。

孙慧源:刚从水疗出来,搞了个大保健。

李富春:年后搭了个木头花园给之之(女儿)过夏天。

杨峻岭:最近在隐身。

ArtWorld:一句话介绍/描述:“双飞”到底是什么。

林科:“双飞”是一个堂号,一个帮派。

崔绍翰:“双飞”相当于是放弃了反清复明梦想的天地会。

慧源:“双飞”是一群一失足成千古流芳的英雄。

黄立芽:“双飞”是高潮后的虚无。

李明:“双飞”是不能放下的乡愁,是漂泊在外乡的临时客栈,我希望我们不断地把临时拖拉得更长,更黏。“双飞”就是一张被嚼碎的口香糖铺满的床,我们在索然无味的口感中寻找下一轮的刺激。

▲《双飞拯救全世界》,大声展 ,2012

ArtWorld:回顾一下“双飞”成立的源起?时间,原因,谁先提出?成立之初的目的是什么?

张乐华:2008 年毕业前后那会,大家还都一起混在滨江的时候,那段时间大家一起去邵一工作室玩。他说起:“你看中国的非盈利艺术机构就只有北京的某一个和上海的比翼艺术中心。”我们就接茬说:“那我们杭州也要有一个非盈利艺术机构,那就叫双飞艺术中心好了。”当时没有明确的目的和分工,只是说我们一起去做一些事情,但是以一个艺术机构来给自己冠名,好像很酷。那时大家经常试图聊艺术但又聊不起来,想出来的方案也都很 low。后来我们就觉得,既然聊不了,但是人都聚在一起,那为什么不一起就去做点事情。所以当时我们做的第一件作品就是《夜游动物园》(注:《夜游动物园》是一件录像作品,记录了“双飞”在酒足饭饱后想去杭州的动物园抓猴子,之后却被动物园的保安叔叔抓了。)

ArtWorld:“双飞”的人数一直都是九个男生吗?中间有没有人加入或退出过?

张乐华:一直是九个男的,没有变过。

ArtWorld:“双飞”真正意义上第一次以小组的身份参加正式的展览是什么时候?

张乐华:2009 年在 M50 的个展“不问路在何方”,由比利安娜策展。场地现在是新时线媒体艺术中心(CAC)的空间。当时还只是个仓库。

ArtWorld:“双飞”为什么会形成搞怪无厘头荒诞的风格?

李明:那时候大家都还挺调皮的吧,好奇心很重,想调皮点和社会接触接触。

ArtWorld:“双飞”是从什么时候,或者说因什么事件,或哪件作品而开始火起来的?有没有一个节点?

李明:还真忘记了,没有做过编年记事。模模糊糊里记得应该是 2011 年“双飞”去威尼斯之后吧。正面、负面的评价很多,值得一提的事情是,现在的观众接受度变高了,“双飞”粉也越来越多,而且越来越年轻化,这意味着我们离前卫已经有些距离了,要开始警惕。

张乐华:重要的事情挺多的,但对我们来说,其实每一步都是以无所谓的态度在做。很多事情都是到了现场才决定。那些事儿做完了就跟我们“双飞”聚了一次会一样,就烟消云散了。当很多人和媒体在讨论的时候,其实我们已经回到自己的生活里去了。我们也就是以旁人的态度来看一下。所以说“双飞”并没有什么优越的存在感。“双飞”一直是以否定的姿态在做事的。外部看上去好像我们变有名了,但其实我们没有觉得自己非常怎么样。哪怕参加了“15 个房间”这样挺重要的展览,好像也没什么不一样。这种和个人荣耀不一样,因为这些荣耀往往是发生得莫名其妙的。你会觉得这件事是在只有九个人被召唤在一起时才可能发生的事情。

▲《奶之纯爱》,“15 个房间”展,2015

ArtWorld:“双飞”的具体工作方式是怎样的?你们会每年给自己定作品和展览计划以保持曝光率吗?还是现在主动来找你们做展的比较多,然后你们再根据邀请而讨论方案?

崔绍翰:双飞目前还是一种相对放松的状态,这和创立初期变化不大。展览邀请发过来的时候,大家会通过邮件互相告知,会有两三个人对话题有感觉,继而迅速作出提案。一个很有趣的现象是,大家一般不会否对方的方案,我们帮助提案者做灵感的延伸和发展。当然,也会有人承担必要的压力,这种压力来自于与展方的沟通,妥协,对抗,也有在作品创作和布展过程中的具体工作。现在一般来自外界的邀请比较多,谁顺手谁接。同时我们也在酝酿今年新的 MV。MV 是延续和放大“双飞”精神的法宝。

▲“双飞” 6 周年纪念钞(零朵),正面,2014

▲“双飞” 6 周年纪念钞(零朵),背面,2014

ArtWorld:能不能讲一下每个人主要都负责什么?

崔绍翰:分工是根据事情来的,看事情在哪儿发生。会有相应的人负责和跟进。一个事情出来之后一般我们会有两三个人提案,一般我们通过很快的。有一个人说了方案之后,其他人通常会拍手叫好。

张乐华:各种细节都是要在发生的时候有人去做的。剩下的人经常就是演员,或参与讨论。哪怕他在讨论的时候一句话也不说,那也是一个功能。

ArtWorld:“双飞”现在有画廊代理吗?

张乐华:有,是北京的空间站。因为付晓东帮我们做了很多事情,所以我们把作品的销售权给了她。上海这边没有画廊,一般是项目合作,项目里的作品再委托给谁卖。

ArtWorld:作品有在卖吗?

张乐华:标志性的作品,像是我们的最后一个 MV《拯救全世界》会卖得比较多。其他的基本上零零碎碎地卖过一个两个的。基本上是没有卖。但是我们有施勇,他全面性地把“双飞”的作品收藏了一遍。

▲《双飞拯救全世界》,MV 剧照,2012

ArtWorld:“双飞”成员现在基本上都有小孩了,这样新的生活状态对你们的创作有什么样的影响吗?

李明:有些时间上的影响,家庭会有些限制吧。一些事情不太敢乱来了,人也会收敛很多,意味着我们需要更理性的看待一个“男性组合”。

崔绍翰:“双飞”的每个成员都是很具体和越来越靠谱的,可是大家在一起的时候总是还可以特别妖,特别野,这种好玩的东西是多年积累下来的。

ArtWorld:“双飞”太太团们怎么看“双飞”?

张乐华:我的太太并不待见“双飞”,她觉得有不道德的行径。

崔绍翰:我的太太比欧洲人放松一点,她觉得有不道德行径的时候别说我是她老公就行。

李明:我老婆支持的。

黄丽芽:我老婆支持我的,但是不能在别的女生面前漏JJ。

孙慧源:我太太觉得“双飞”所有人都很帅,在做很有教育意义的事情。当然了,我最帅,帅裂苍穹!

李富春:凑(臭)不要脸!

ArtWorld:“双飞”存在的意义和价值是什么?

李明:存在,坚持存在就有意义,如果意义没有标准和正确与否的话。“双飞”的存在(9 个兄弟情谊的身体),以抱团取暖的方式在激流中获得坚持的勇气。不得不说这是以身体情感与全球资本博弈。可能会输,输也精彩。

ArtWorld:是什么把“双飞”成员联系到一起?

杨峻岭:是寂寞。

▲“双飞克莱因蓝”展览现场,2015

ArtWorld:“双飞”成员之间会因为哪些事情产生分歧和不和吗?

崔绍翰:“双飞”内部的矛盾不多。矛盾出来的时候,我都会脑补一盏聚光灯射在那个人的头顶,或者一个巨大的霓虹灯在这个人的身后。写着三个大字“很在乎”。其实这种表态更像是一种相互情感的传递,就像猩猩互相帮忙抓虱子一样。其实很想笑场但你得跟大家一起把戏演完,因为对现在来说,越来越没问题了。制造一些扭力挺好。

ArtWorld:作为一个艺术小组,“双飞”有没有想过要转型?还是只要继续维持现在的无厘头即兴风格和曝光率就是存在的价值了?

李明:不知道其他人怎么想的,我无所谓的,能一起玩就行。大家不会去约定一种“‘双飞’要怎么样”这种宣言,通常是人和人相处的情感产物。我觉得需要用发展的眼光来看“双飞”,青春期过了就过去了,“双飞”的标签又不一定是“猛”“疯”“裸体”,自己可以改的呀。群体里每个人的看法都还是不统一的,这也是“双飞”一直比较松的原因吧。

崔绍翰:我对“双飞”最担心的就是它越来越没问题。就像裸体这件事情,身体在“双飞”这个载体下可以如何被运用?在“双飞克莱因蓝”(2015)表演的时候还是经历了一些内部情绪和政治,如果将来没了这些应该会挺乏味。

张乐华:“双飞”对问题的解决方式总是不理性的,成员之间的组织方式也一直都是很涣散。现在“双飞”的事儿多了,我们个人的事情也越来越多,所以我们真的在讨论的机会就越来越少了。双飞这套玩意儿看起来也做到头了。我们的体力、动力、能量也已经越来越不适合做在场型表演,越来越珍贵也越来越稀少。我个人的考虑是“双飞”在这样的情况下怎么再继续往下走,怎样可以持续生产更多作品。但是这种困惑也只是我个人的困惑,因为这种状态已经持续了好几年,但是“双飞”也都还一直存在。

▲《双飞 108 次死》,表演,上海 chi K11 美术馆,2016

ArtWorld:如果“双飞”有一天解散了,你会觉得遗憾吗?

黄丽芽 :当然不会。解散了大家还是很好的兄弟啊。因为我们对“双飞”根本就没有什么期许或期望,也没有看得特别重。所以不管“双飞”以后解散还是干嘛,或是能做多久,起码在我心中都不重要,不太看重。我相信团队里很多其他成员应该也不看重。因为大家在一起团队做东西的时候很明显地可以看出来,和个人创作时候的状态是很不一样的。是很放松的。

李明:肯定会呢。会很遗憾吧。

崔绍翰:不会解散。

张乐华:我现在已经不知道什么标志着解散。

林科:会遗憾。

双飞艺术中心

成员:崔绍翰、黄丽芽、李富春、李明、林科、孙慧源、王亮、杨俊岭、张乐华

双飞艺术中心的性质为纯商业、自娱他乐、盈利意淫性质的机构,该机构长期接受各大艺术性、非艺术性展览开幕式、闭幕式的表演活动,不定期面向社会大众进行双飞土比搞怪秀,定期组织小制作等展览项目,不定期接受非艺术家驻留项目,定期在土比咖啡俱乐部内举办秀色宴。