来源:Frieze

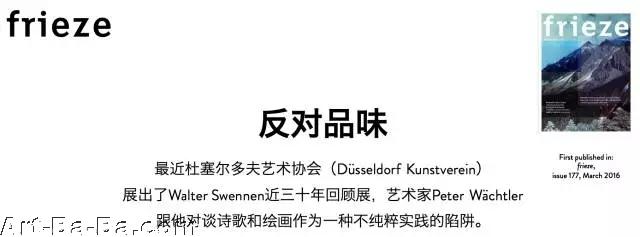

《无题》(1946) , 1983, 纸上油画与漆画,1.5 m × 1 m

图片惠允:艺术家及Xavier Hufkens,布鲁塞尔;摄影:HV工作室,布鲁塞尔

PETER WÄCHTLER

你对于最近在杜塞尔多夫艺术协会(Düsseldorf Kunstverein)办展的经历有什么体会?

WALTER SWENNEN

展览包括了从1980年代初期至今的作品,我很高兴看到自己不同时期的作品混在一起展出。连我自己都说不出哪张作品是哪一年的,真的。很奇怪!

PW 所以,是不是每张单独作品之间的区分变模糊了;在某个节点上它们都变成了一个巨大作品的其中一部分?

WS 也不是,我作品还是有区分的,一种图像与绘画之间的矛盾一直存在。在六十和七十年代,我更多的注意力在文字上,但是是图像意义上的文字——字体。我对翻译的问题也很感兴趣。八十年代初,我有了一个大工作室,于是我用大张的纸在上面画一些词。用这么身体的方式去写字真有趣。渐渐地,我清楚意识到图和词本质上是一回事——它们都属于文学领域。真正的对立不是图与词之间的对立,而是图与词作为一个整体与绘画之间的对立。

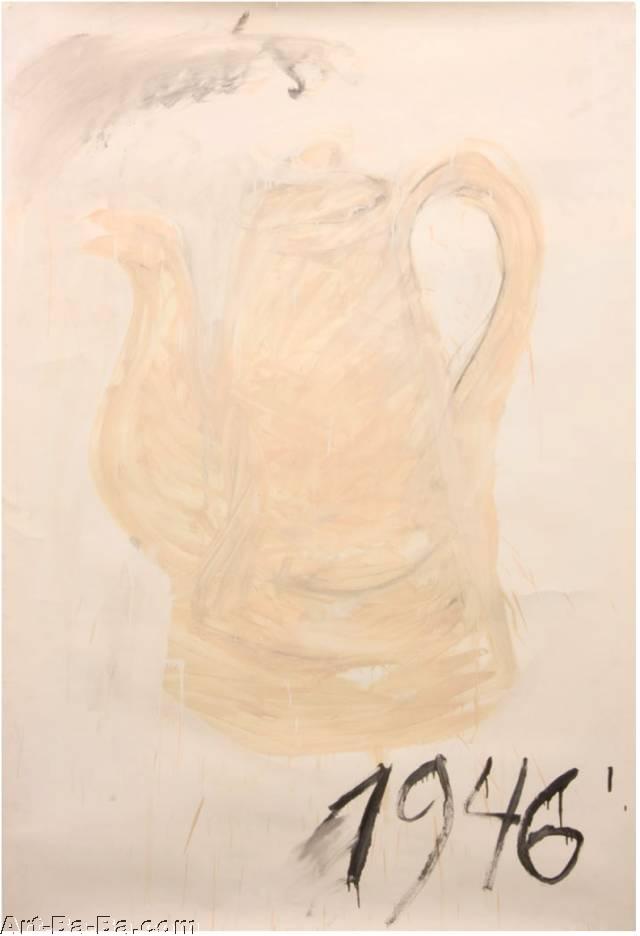

《无题(啤酒)(无题,熊)》,1996,木面油画,1.3 m × 1 m

图片惠允:艺术家及Xavier Hufkens,布鲁塞尔;摄影:HV工作室,布鲁塞尔

PW 在新闻稿中——不管是你2013年在布鲁塞尔WIELS艺术中心的回顾展还是杜塞尔多夫艺术协会展——都提到你过去曾经写作但是停止了。这难免会让人想到你转向了一种更直接,更身体的媒介——同时保持着一种一般画家所不具备的知识分子光环。

WS 对我来说,一开始确实是诗歌。那时有马拉美,然后大概1965年前后,“垮掉的一代”诗人——金斯堡、卡鲁亚克等的作品译介到法语圈。正如马拉美宣称的:诗歌跟你想说什么无关。一开始我没什么要说的,我只是在尝试抒情,但那是错误的。然后,逐渐地,我开始对于一种具体的诗产生了兴趣:视觉诗(calligrammes)。此外我还认为马塞尔·布达埃尔(Marcel Broodthaers)的作品——我认识他本人——应该更多地归入诗歌范畴。他自己也会承认,他对于图像的兴趣大于绘画;事实上,他真这么说过:“我对塞尚和他的苹果不感兴趣。”

PW 你声称自己没什么想说的——那么你在八十年代初转向绘画之后情况有改变么?

WS 没有,绝对没有。我很高兴自己变成一名画家因为我想艺术家不需要说话。而且,其实我从六十年代开始就在画画,私下里学。

PW 你不再写诗了么?

WS 不了,我也不再读诗。我从来也很少看文学——除了犯罪小说和卡夫卡,还有一点点的斯宾诺莎。我小时候特别爱好哲学。我曾经有一个德国女朋友,她后来让我看我16岁时写的一封信:我对未来的规划是当一名哲学家——一名独立哲学家,而不是学院派。然后,为了维持生活,我可以当一名画家卖画。这对我来说真是很好的规划。不过我花了很长时间来实现它。我是一个很害羞的人——所以并不真的能混艺术圈,当然这有部分是我自己的错——所以我感到非常孤立,创作也很少得到反馈,尽管我认为这也是件好事。还有,我没有固定风格,这对于画廊和藏家来说是个问题。

PW 是的,但是你1992年在纽约 Nicole Klagsbrun 画廊办了个展,2015年在 Gladstone 画廊(纽约)办展,2013年在 WIELS 艺术中心又办了回顾展。所以,关于你说自己比较孤立的情况是怎样得到改观的呢?

WS 直到在 WIELS 办展之前,我都没意识到原来我在年轻一代画家中的影响力。他们又没有跑来跟我说——我猜大概是因为我看着不太好接近。所以,对我来说,办那个展是一次揭示。我从八十年代开始就认识画廊家 Xavier Hufkens,他一直想展我的东西,但是他是一个很有分寸感的人,所以从来也没有正式问我。他一直等着,直到WIELS展结束后,我说:“Xavier,好吧,我会跟你合作。”所以,现在我终于有了一家代理画廊,但这真的跟 WIELS 展本身没太大关系——主要是我。我厌倦了一直孤军奋战,我需要一家好的画廊。

《无题(此日期前最佳)》,1984,油画,漆画,布面, 1.9 × 2 m 图片惠允:艺术家及Xavier Hufkens ,布鲁塞尔;摄影:HV工作室,布鲁塞尔

然后,Barbara Gladstone 来拜访我——她有时候会去布鲁塞尔,她在那儿也有一家画廊——我们喝了很多咖啡,她说:“你有没有在纽约办过展览呢?”这么多年过去了,能够跟纽约的大画廊合作还是很让人愉快的。我终于明白了像皇帝一样活着的滋味。 我真想每周当一天皇帝!

PW 想起你的杜塞尔多夫艺术协会展,我很喜欢里面的“无人之境”,充满了字母和非常平白的图像。同时,还有一种感觉,画这些画的人对主题很熟悉。比如,当我看到你画的上面有“1946”年字样的咖啡杯,感觉非常直接、具体——同时,又可以引发许多种联想。

WS 有时候别人问我:“你有没有逛商店收集那些老漫画或者类似的东西?”我不会啊。我不收集任何东西。我在碰——一本漫画,或者一幅我画的草图——因为在我看来它们和其他来源的图像都是处在同一水平的。你知道一个法语词 Système D 么?这意味着一个人走一步看一步,顺手拈来。五十年代在法国,战后,有一阵子缺乏艺术创作的工具和材料,所以艺术家们有什么就用什么。

PW 你的创作也有点Système D么?

WS 是的,因为是关于过程的。我做一点东西,然后对自己说:“好吧,今天够了,已经很晚了。”不过,到第二天,我会继续做。它就在画布上自行发生。这就是即兴—— 一种缓慢的即兴。

PW 是即兴的,但是也包含了一些清晰的审美元素——比如,毫无疑问,画中的骑士就是个骑士。所以,这些元素并不一定需要 Système D——但你还是把它们纳入了这个即兴系统,而且这是个非常吸引人的动作。你这么做是要防止这些主题变得过于符号化么,是要对文化发表这样那样的评论么?

《闪电战》,2015 ,布面丙烯, 1.5 × 1.7 m

图片惠允:艺术家及Gladstone画廊,布鲁塞尔,纽约

WS 在《狮子王》(2002)中,带着王冠的狮子是照本宣科地画的,但还是服从于整个画面的凌乱感。在法语里有一个说法,contre son goût(反对品味),我确实是反着自己的品味来的——不仅是反对“好的品味”,也是一种对什么都不感冒的态度,我认为这是个优点。要反着自己的品味来画画是很难的。不过绘画一直以来都很难。在伦敦的英国国家美术馆,我最近第一次亲眼看到康斯特布尔的原作。我以前一直觉得他就是个菠菜专家——只是不同色调的绿,绿,绿。但是如果亲眼看他的画作,还是会被迷倒。还有提香的《戴安娜与阿卡同》(1556-59)。图还是那幅图,但是假如你站在画面靠左大约一米的地方,你一定会看到戴安娜的红裙悬在一条线上。这幅画探索了红色的各种可能性。最终,我想:所有这些画家们都过着一种双重生活,图像是他们的合法伴侣,而绘画才是他们的情人。作为画家,你会注意到提香的红或者康斯特布尔的群青,你可以站在那儿看很长时间。

PW 我有时候也喜欢看见一幅经典被复制——比如,一张老的明信片被挂在什么地方。但是,当我去美术馆看真迹时,我经常会觉得东西太多了:我无法面对原作。我试图对它作出比真实更多的反应,或者我希望自己这样。

WS 我能理解你所说的,不过,我还是会想看,像乌切诺的《圣罗马诺之战》(1438-40)这样的作品的原作。那是一幅巨大的画,就像看宽银幕电影一样,马背上的士兵扛着长矛——所以它看着看着也会变得很抽象。

PW 似乎有决定意义的是每次只看一张这样的大师杰作。你的 WIELS 展里面我最喜欢的部分是它尽管有超过100件作品,但我没有感到受轰炸。好像你让人们以一种不太累的方式去观察你的画作,但同时又不是无知或缺乏敏感的方式。

WS 在 WIELS 也是用了一种打乱的方式,但是有一定的时间线,而且分部分展览——比如八十年代早期的大幅纸上作品。我最喜欢杜塞尔多夫艺术协会展的部分是这些纸上作品被挂在油画中间展示。这样你能更好地看到我是如何创作的,我认为。

PW 在玻璃橱窗中展出的笔记和草图相当于告诉人们你的画并不真的“仅此而已”。它们相当于在说:“他也在思考他的创作,”这个我个人觉得有点问题。

《喂鱼》,2015,布面油画、丙烯,100 × 80 cm

图片惠允:艺术家及Gladstone画廊,布鲁塞尔,纽约

WS 其实,那些草图最开始跟画没有一点关系。我从我的孩子七十年代上学时开始画的。在那之前,我是只夜猫,基本上都是下午很晚才起身去工作室。不过突然有一天,我早上九点就到那儿了。我是个艺术家,但在那之前我还是一名天主教徒,什么都不干是一种罪。于是我想,那我就用钢笔做点什么吧。我就开始瞎画,就像你在手机上一 样。我画的时候都没看那张纸,等到一页画满之后,我把它放在桌子底下的盒子里。这其实是种禅修:你在做,但是你的注意力不在于做什么。在一周,一个月之后,你打开盒子,发现里面有三五十幅连你自己都没看过的画。有些很糟糕;有些蛮有趣。我称之为我的“堆肥”。有时候,有些细节让我想到:“是啊,把它画成画会很有趣的。” 我做这件事做了大概十年,每天早晨;这是一个练习,也是一种消磨时间的方法【笑】。

PW 这样一种例行公事跟绘画是什么关系呢?

WS Mario Merz 有一张1980年的作品,作品背后有这么一行字:la pittura è lunga e ve- loce——“画画也慢,也快”。问题是如何处理这种矛盾。如果你清楚知道你要画什么,你都有计划了只差去实施——就很无聊,但是你一整天都会被占满。我认为对于马格利特晚期生活来说这变得很重要。他在1928,29年之前画的都是很奇异,有点抽象的东西——而且他以比较快的速度画出来。但是后来他受了一些损友的影响——诗人【笑】,于是基本开始创作图像,而不是绘画。我的意思是那就变成了一种填色练习——给事 先设计好的东西上色。作品题目变得很重要,然后你会觉得它成了一种双重笑话:一个是文字笑话,另一个是图像笑话。我想个中原因是马格利特其实是一个非常忧郁的人,他需要找到一种比较学院的绘画方式,可以让他忙活一整天不去想那些负面的事情。只要人忙起来,脑子里就不会有那么多小九九跑来跑去。

PW 你可不可以试着进一步说明创作图像和绘画之间的区别?

WS 绘画这个概念在我看来依然很奇怪;它是一种很不纯的东西。永远存在着一种与再现之间的冲突。恰恰是因为这个冲突我才浪费了这么多时间去听那些关于绘画主题的讲座。我还读了好多美学的书,还有艺术哲学,但都很让人沮丧,因为在美学那里,作为 一个哲学分支,绘画通常被约化为一种感知的对象。这也许给美学开了个好头,但是却给艺术开了个坏头——感知的对象,要知道,是一个物理性的东西,并且是真的有人把它“做”了出来。

PW 摄影和复制是怎么参与其中的呢?

《缺陷(故障)》,2015,布面油画、丙烯,60 × 70 cm 图片惠允:艺术家及Xavier Hufkens,布鲁塞尔;摄影:HV工作室,布鲁塞尔

WS 你可以,比如,把九张大小不同的画以同样大小印在纸上。所以,这就是一种谎言,因为你不是在看画,你是在看扁平的图像。

PW 这对于某些画来说是好事——它们看起来更好看了。

WS 是的,但这并不意味着进步,因为整个绘画进程都将被引向朝着在复制中更好看的方向发展。比如,它可能会导致画家采取劣等的用色——比如,只用洋红,因为洋红易于印刷。画家就是这么聪明!

PW 所以,你希望人们近距离看你的画么?

《荣誉徽章》,2005,木面油画,50 × 60 cm

图片惠允:艺术家及Xavier Hufkens,布鲁塞尔

WS 当然,因为我就是这样发现绘画的本质的。六七岁的时候,我妈带我去看花朵主题的画,很无聊——我真讨厌花!于是我凑近去看,然后我发现我看到的不再是花,或者任何图像,而是厚厚的颜料笔触。我为此着迷。我妈认为是我眼睛出了问题还带我去看医生,结果发现,我还真的有近视。

PW 那你是怎么开始你自己的绘画创作的呢?

WS 六十年代初,我还是一名青少年时挺受 Jean-Paul Riopelle 的影响,当时我在巴黎看了他的展览。他用画刀来画画,和第一个教我画画的艺术家一样。那时候,用画刀创作通常被认为是媚俗,但它的好处是你可以用非常不正统的方式来画画。我喜欢用那些你没法完全控制的工具——比如浆糊刷或扫帚之类的。

PW 是不是因为用你无法完全掌控的东西就能有点即兴?

WS 是的,但也是建立在一些想法的基础上。假如,你能清楚地看到你的画由两个部分组成——背景和主体——那画就是死的。必须有第三种元素:你要找到跟那两种东西不一样的东西。两种太简单了。

《狮子王》,2002,金属面油画,60 × 50 cm

图片惠允:艺术家及Nicolas Krupp,布鲁塞尔

PW 所以,你的作品里总是有三种元素?

WS 是的,这是我给自己发明的实用规则。有时,我已经注意到还差第三种元素,但是我不知道它是什么,我会花很长时间,直到它碰巧出现。当我自己一个人在工作室的时候,我经常对自己数:“一、二、三。”

Peter Wächtler,艺术家,工作生活在比利时布鲁塞尔和德国柏林。他的展览“喇叭的秘密”正在美国芝加哥文艺复兴协会举办,持续至4月3日。今年下半年,他还将在英国伦敦 Chisenhale 画廊以及比利时根特KIOSK画廊举办个展。

Walter Swennen,艺术家,工作生活在比利时布鲁塞尔。2015年他分别在美国纽约 Gladstone 画廊,德国杜塞尔多夫艺术协会举办了个展。Swennen 的作品参加了德国慕尼黑 Brandhorst 博物馆举办的“绘画2.0:信息时代的表达”展,该展将持续至4月30日,以及巴西圣保罗世界当代艺术博物馆的“……的重要性”(The Importance of Being…)展览,该展将从4月11日持续至11月1日。

翻译:梁幸仪

PUBLISHED IN: FRIEZE NO. 177 MARCH 2016