来源:艺术-小说 文:陆兴华

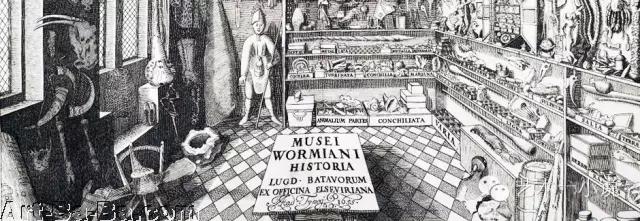

The World at Home: Curiosity Collecting in the First Age of Globalisation, c. 1550-1750

1-陪葬品、文物与艺术作品作为纪念物:博物馆/公共美术馆作为纪念空间

哲学家和历史学家卜米安(Krzysztof Pomian,1990)将公共美术馆分成四种:传统守护式、革命式、全赠式和商业式。[1]

大英博物馆是商业式的美术馆的先驱。它购买了斯隆爵士(Sir Hans Sloane)的个人收藏。这一做法为后世立下了一个伟大的先例。

1749年,英国医生和收藏家斯隆爵士立下遗嘱:为了更好地推广自然知识,他想要在去世后让人把藏品保持在一起。1753年去世时,他嘱咐家属将十万英镑价值的藏品作价两万出卖给了公共托管机构。通过向全国发彩票之后,这家机构终于募到买下藏品和展厅的钱。基蒙.斯隆后来称1759年开放的大英博物馆为“关于世界的知识的十八世纪状态的几乎名至实归的百科全书和关于十七、十八世纪的启蒙的信息港”。[2]

艺术品收藏之冠名作为个人或家庭的纪念,是现代的特殊产物,开始于十八世纪末。在古代,纪念用的陪葬品是专留给那一边的世界的。在现代世界,陪葬品却都留给活人看了。这是因为,十八世纪中叶,欧洲在启蒙思想的影响下,人们对死者的世俗纪念显得越来越重要,墓地和葬室开始流行,成为在俗世处理死亡的仪式场地。可以说,也正是从此时开始,美术馆成为葬地的另选。死被世俗化之后,艺术才被神圣化。美术馆成为追求此世不朽的地方。它是一个在俗世中思考无时间的价值的沉思之地了。[3]观众是前来瞻仰的,而这一行为成为被交易的对象,有钱人看中了这种身后的坟头的热闹,愿意购买这样的陵园。捐赠美术馆的冲动主要出自此处。所以,也可以说,经营得红火的画廊其实很像花圈店。而大型美术馆则像八宝山公墓。诡吊的是,这是必要条件:有了它们,才有了艺术展示。

纽约大都会博物馆的莱曼侧馆(The Robert Lehman Wing),就是一座在1970年代盖的透明金字塔,也就是说,一人们喜欢前去轧闹猛的公墓:在其中,时间和生命被悬置,观众仿佛在参观那一边的世界。由贝聿铭设计的卢浮宫的透明金字塔,更是一个美术馆成为葬地的更经典证明。这两个例子都揭示了现代美术馆的一个隐藏的功能:美术馆是开放的、供人参观的陵墓,展览陈列的是位于生和死之间的墓区里的陪葬品;艺术品是作为陪葬品被陈列的。

通过收藏、陈列和展示就这样带进了纪念的层面--为后来的美术馆/博物馆捐赠打开了大门:使捐赠可见,间接地,参观者是前来瞻仰原收藏者的了。可以说,有钱人的收藏捐赠是在购买后代观众的这种瞻仰。

这也是今天公共美术馆为什么很难公共的主要原因。这是纪念的政治:总有一个到底为谁的问题。各种意愿在其中战斗,而每一次纪念都在篡改档案,是对起源的增补,败坏当初的用心,德里达在《档案发烧》中说。观众对美术馆的使用,改变了美术馆的性质。

2-激活博物馆和美术馆的两大功能

(1)采集还是收藏?

1991年,人类学家奥汉隆(Michael O’Hanlon)的基于其十年前(1979-1981)在新几内亚高地瓦基西北部展开的三年民族学田野工作的伦敦“天堂”展,展现了他于1986年和1990年的两次回访中由采集文化制品所触发的很多方法论上的纠结和反思。他在展览中加入好多层的人类学/民俗学反思,保证了他为伦敦的人类博物馆(the Museum of Mankind ,作为当时的大英博物馆的民俗学部)所采集的展品在文化上的更大的可识别度,更显示他在采集和展示过程中的人类学方法论自觉和反思,是策展工作的很好样板。

奥汉隆要我们真正看空采集过程。[4]他示范了如何将收藏拉长成为正在采集的无法被完成的过程:在采集中去重新发现关于藏品的知识,一层层地增加人类学家对于被展示的文化器物的敏感性,使物品在原住地的语用关系一层层地被揭露出来。同时,奥汉隆的经验还向我们证明,民族志式田野工作从一开始就必须与展览制作相结合,才能卓有成效:展览的召唤在先,田野工作这才真实和深入,研究方法论才被迫有创造性。他向我们证明,是展览这一决断引发了后续的采集、收藏过程,才使后者的方法论受到多方责疑,并将这种责疑带到展览上,在观众面前重演,促使展览成为对研究的再研究,也使观众平等地走进学术性的争议中,无法置身事外。

奥汉隆认为,这个新几内亚部落其实本身已“在其政治的很大部分中都体现为如何积累物品,然后向其他部落展示” (1993: 12), 他们自己就已很懂采集和展示(我们文明人的收藏倒很可能是一种已僵死的采集,只是在将文化器物往价值或价格系统里塞)。反过来,人类学家和策展人首先可能还得向原住民学习如何做展览才对!将原始的文化制品展示到欧洲,这就远远不只是将异族的文化财富展到另一个文化中,被收集的制品完全可以成为文化特使,告诉我们所谓的展示到底是什么意思。这完全是交互、对等的交流,而不是被扣留的文物或人质的展示。是魔法和仪式使原住民的展示隐在了他们的日常生活中,而策展人的展览构思也只是有缺陷的魔法和仪式而已。

在可能不得不向原始部落学习如何展览的景况下,奥汉隆的策略是,集齐一整个可挪移的文化器物的保留剧目,采集从瓦基部落的个人装饰,、衣服、织袋到武器的一整个集合,来填补伦敦的人类博物馆里的大洋洲目前的展藏里的那些空档,将展示的主要任务定位在打消人们在这个时代里对于新几内亚人民的陈见,而不是进一步向欧洲观众提供原始部落的文化的相异性。为此,他在将展品整体运往伦敦前在部落内先展出,先让原住民来评论这个展览,仿佛是先请老练的高手来把关一样。

在听取原住民对预展的评论时,奥汉隆注意到,文化制品的技术和社会细节只有在制作和使用中才能显现,哪怕田野工作都不一定能够识破,只有在采集过程中才能够被发现( 63)。而制品往往还与一些禁忌实践如战争和仪式相关,是对于本地文化中的那些被压抑的因素的再发现。而在这个过程中,收藏者和策展人只是起到文化掮客的作用,偏到任何一方去作出评断,都是不明智的。也就是说,展览反而悬置了策展人的文化理解中的个人决断。人类学家或策展人被挤到了一个像吸血鬼那样的位置上,成为二种文化之外的第三者,一个僵尸或难民。

(2)美术馆导览中的文化斗争

卡屈尔(Tamar Katriel)在《表现过去》一书中以以色列的一些拓荒者博物馆的策展工作为基础,讨论了如何在博物馆/美术馆中的更积极地运用民俗学/民族志方法的一系列问题。她主张用故事与物品交织的方式,去激活展览话语,通过导览员的不断受召和介入,使观众带进来的本地话语能与展览中的主人叙述之间达到积极的互动,使导览员与观众在物品的展示面前展开即兴互动表演,从而使墙壁说话(making the walls speak)。[5]这同时会使那些庸常的展品变得迷人,从而使参观者与美术馆的过去相连接:使展场成为剧场,使观众成为其中的主演,将展场当作自己的剧本的表演场地。这样,展场就成了一个建构新意义的公共场地,客观地强迫每一个观众去面对博物馆/美术馆展览制作中带有的意识形态和政治层面(Katriel 1997: 2)”。.

指导卡屈尔所倡议的那种导览的那条最基本的实践原则是:从不同的故事开始,让观众带着矛盾心理去寻根,在无法定夺的心理紧张中,去“加入以色列社会对于共享的历史之构想和讨论过去的各种方式之选择的更大的文化斗争之中”。[6]这样,博物馆/美术馆的导览员和观众之间的对手戏,就成为剧场演出、现场讨论会和身体冲突所促成的公共事件,使一个旅游和教育现场突然变得神圣起来,被迫成为公共空间。

而博物馆/公共美术馆本来就应该这样来 “阐明并带着想象力地发挥语言和叙述的展示之功能,从另一方面展示与物品陈示关联的具体性和本真性和权威性的”。[7]

而展品是发动记忆的装置,首先会在导览员的个人经验上触发故事,或在各美术馆的导览员共同积累、分享的各种故事的集合里再生产出新的故事。被触发的各种新的故事有助于加速参观者在博物馆/美术馆内的视觉和肌肉运动。这是从故事到行动的一环: 决不让看只发生在看之中。导览员可以像导演那样地控制这些故事的进展,在视觉和肢体上引导观众。他们必须“有一种机构化的控制权,来左右参与者与展品之间的互动”。[8]

核心的展品是要使它们所代表的象征系统重新物质化(rematerialize),为导览员和参观者之间的故事讲述提供铺垫。

3-展品陈列方式的演变及其遗留问题

(1)分类学/类型学式陈列

英国牛津的皮特·利弗斯博物馆(ThePitt Rivers Museum,成立于1884年)最早将其展品分为前-历史和民俗两部分, 再根据形式和功能来分类,比如分开狩猎工具与武器。这成为后来的博物馆广泛使用的一种陈列分类模型。

Display case from the Pitt Rivers Museum© Pitt Rivers Museum, University of Oxford

可是,这种陈列类型一般会暗示文化进化和发展的顺序,会武断地往下形成子系列和子集,我们的艺术史比如说,就是被这样的子系列和子集统治着了。在展出某一方向上的细微的发展和变化时,展览一般会从简到繁,企图去证明这些物品的进化是与宏观上的种族及其文化的发展同步的。这种做法后面隐含的哲学辩解在今天当然是有极大的问题的,我们都还未揭开它来讨论呢。如果破掉这种指导方针,展览却又会没有节奏和高潮。怎么办?

而且,这样的物品陈列总还倾向于将物质生产等同于文化,其取舍、进退和显隐的法则,完全依赖于我们在这时代对于技术发展的理解,而我们当正从模拟时代走进数码时代,美术馆/博物馆的一半以上已漂在互联网上。而且,从利弗斯博物馆到大英博物馆这些现代博物馆/美术馆的表率们,都仍一直在将文化的发展的顶峰设在维多利亚时代,到今天仍未扭过来,这显然也有极大的问题。到今天,博物馆/公共美术馆还未找到一种新的展示哲学来替换这一旧的展览哲学。哪里才是我们来客观地定位每一个以类型式陈示为主的展览的历史坐标的那个立足点呢?

不过,类型陈列的优点是,它能让观看者一眼就能够看清世界各地的技术和艺术的传统。这隐含了:观众其实总是这样的,希望一眼打尽,不愿细看。观众本来就是将美术馆和博物馆当作这样的助看器的?也许需要上文所讨论的卡屈尔的导览方式,来激活观众先,才能开始我们更积极和进攻性的展示策略?

这种流行的类型学式展示的目标,还总在鼓励这样的手法:将人类艺术、手工和工业的大量的微小转变清晰地、切成一点一滴地呈现出来,总想暗示其如何从一穷二白的开端发展,一细一细步地终于发展到了文明社会的高级精致和强大的工艺顶峰的。在公共美术馆里,每一个展览都在寻求这一我们臆断想的艺术史中的细微发展过程中的小碎步、小节拍,没出息却得意洋洋地要将自己误认到这个莫须有的艺术发展史里的某一个小窟窿之中。

总之,今天的博物馆和美术馆仍陷在以19世纪的进化论为代表的文化的发展主义眼光中。它们在其职能和公共性角度上难免都会在今天进入深深的困境。在数码化时代,这种博物馆/美术馆哲学、这种看世界的历史性视野,已是守株待兔,我们应该如何与之彻底划清界线,逃离它的毒性呢?

(2)实地生活群体展示法

这一方法最早用在1893年举行的芝加哥世博会上。其中,定制、展出了自然主义式的文化活动场景,用活人加上文化制品、文物, 来形成一个真实生活场景这一做法,后来被一再搬用。

1893 Chicago World's Fair Russian Furs Exhibit

1893.Javanese Gamelan Orchestra and Topeng masked dancers perform at the Chicago World's Fair

这种生活群体展示法是要用人的行动来活动地、实时地、肉身地展示文物,将采集来的生活制品一起展出,并置,用标签来连接,在表演者的演出中形成一种日常生活的连贯场景。

过去,风俗画传统上就在家庭中被这样与人并放的。风俗画家在创作时预设了这种在流动的家庭起居间里的摆放,也考虑到与家庭搬迁相关的运输的方便。它们是中产阶级家庭的活道具。

(3)建立栖居地、历史陈示室

这是要迎合观众的怀旧,在不得不忍受工业世界对我们的现实的祛魅的同时,也用过去的实物空间,来给参观者提供一点儿小安慰:用当代技术来复原一些民俗和边远地区的风貌,带给我们自己安慰、安宁和永恒感。

这一传统陈示方法简化了观众的观察过程。不过,浅尝辄止地了解自然、过去和他者,反正也是现代人最落胃的态度,也须被适当地尊重。也许当代观众要的就只是几分钟的沉浸,多了,他们就会反胃。基于前面讨论导览时我们所下的结论,我们可以说,如果观众的看不被激活,现有的陈示方式就都是消极和被动的,许多的展览本身就先需要另外一场展览先来被打倒、逆转,才有意义。一个展览也极有可能是像一场好莱坞大片那样的景观幻影,如德波、戈达尔和齐泽克向我们指出的那样,需要我们将其押入异轨。策展人在采集和导览之间应该有很多下手的机会,来将一个一本正经的展览放到一场所面对观众的流动批斗会上。这总是可以在下一刻开始的。策展的意图就是用来被打破的。策划意图只是先立一下靶子,策展人应该自己攻击得自己最致命,才及格。展览的意义生产是增补式的:后面的每一种评论和解释,都在立刻更改策展的原意图。展览的起点在当前这一刻。

(4)艺术展示中的白立方/抽象匣子

与博物馆空间比,艺术展示空间就相对稀疏、不对称、有张力。这一当代艺术展览仍习惯于使用的现代主义态度,转而影响了博物馆和公共美术馆的展示方式。

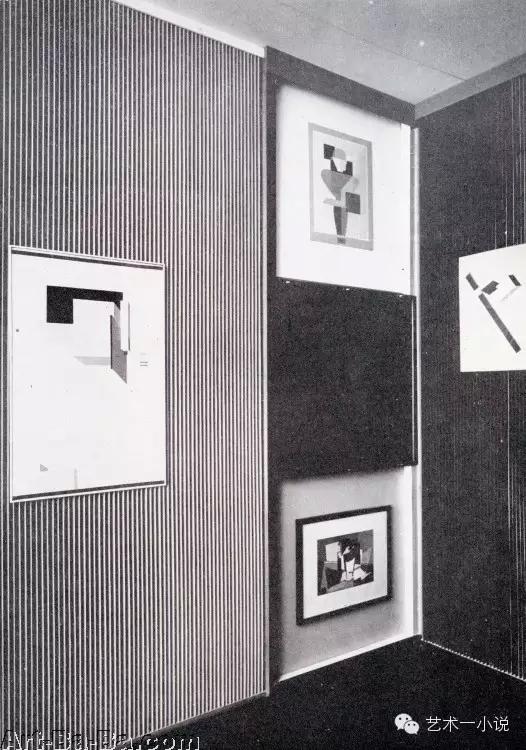

El Lissitzky, Abstract Cabinet, 1927–28

二十世纪艺术先锋派的展示往往通过空间设计来使观众积极介入。苏联时代的艺术家利塞斯基( El Lissitzky)的抽象匣子,是为1928年的德累斯顿国际艺术展和1927年至1928年的汉诺威的大地美术馆(Landesmuseum)设计的。他的目标是要改造观看者对于展品的体验,使他们从被动地观看转向积极地介入,在尖锐的设计的帮助下:先形成一个抽象匣子。这种闪烁的抽象匣子的设计效果,是通过行走的观众主体与从墙上被直角地被投射的两边都被涂成黑、白色而实现的直线之间的汇合,来达到。[9]

(4)通过场地装修来重新定义展示空间,也成为今天美术馆营造新的常用手段。这同时能帮助重新定义内部空间、光线入口、隐影布置和构成。

美术馆的装修翻新使新与旧关联。“翻新”这一说法来自建筑师柯能(Jo Coenen,2010)关于建筑中的连续和翻新的讨论。上文提到的二十世纪末大英博物馆的翻新,就是著名的例子。

(5)临时与永久展览之间的交错,使当代艺术展览成了古老美术馆的宣传工具

当代艺术对美术馆的干预,如赫斯特(Damien Hirst)对大英博物馆厅启蒙厅(国王图书馆)的干预,创造出了在古老的展示空间里呈现和观看大师之作的新方式。赫斯特的丰饶之角(Cornucopia)项目用了一排排的结网喷绘(spin-painted)的塑料骷髅装在大英博物馆的启蒙时代厅也就是国王的图书馆(2008年)的第163个书架上。这就是一个居高临下地来改造展览空间的一个很好的例子。这等于解放出了美术馆空间,供公众来观看。

(6)展品/藏品的可见性

公共美术馆主动开辟动态窗口,让观众不但看到当期展览的内容,也能实时地看到其所有的库藏,甚至也把艺术作品修复过程呈现给观众。今天,在网上达到公共美术馆的收藏的透明(甚至抽屉化),已是当务之急。公共美术馆未来在网下做到的,将必须是将所有的藏品都放进全透明的玻璃格子里,而在网上它今天就应该全裸。

Cornucopia, Damien Hirst 《丰饶之角》。2008

Damien Hirst explores the symbolism of the skull and the futility of decorating plastic skulls in an attempt to make death more palatable. Curator Colin McEwan discusses skull imagery in Meso-American cultures, where the skull alludes to both death and life.

[1] Pomian, K. (1990) [1987], Collectors and Curiosities. Paris andVenice, 1500–1800, Cambridge: Polity.

[2] Sloan, K. , ‘“Aimed at Universality and Belonging to the Nation”:The Enlightenment and the British Museum’, in K. Sloan (ed), Enlightenment:Discovering the World in the Eighteenth Century, Washington, DC: SmithsonianInstitution/British Museum, 2003, p14.

[3] Duncan, C., Civilizing Rituals. Inside Public Art Museums, Londonand New York: Routledge,1995, p. 84.

[4] O’Hanlon, M., Paradise. Portraying the New Guinea Highlands,London: British Museum Press., 1993, p.63.

[5]Tamar Katriel,Performing the Past: A Study of Israeli Settlement Museums, Routledge, 1997, p.2-4.

[6]同上,11页。

[7] 22页。

[8] 142-43页。

[9] Milner, J., El Lissitzky. Design, Woodbridge: Antique CollectorsClub. 2009年,p.30.

金锋工作室编辑