来源:上河卓远文化 文:鲁明军

龚剑在奥赛美术馆▲

折返,为了通往一种绘画的主体机制

文 | 鲁明军

八年前,博而励画廊举办了龚剑的个展“人民公园”(北京,2008)。展出的作品大多描绘的是公园里的雕塑、树木等各种日常景观。之后没多久,他突然易辙,转向有关文字与图像、视觉与叙事的绘画实验。直到2014年,他又回到了公园题材。两年多后,他完成了以“从拜赞庭小区到东湖公园”为主题的四个系列作品:“公园雕像”、“看这棵灰色的树”、“为一棵树所作的肖像”和“阳台”。

龚剑《看这棵灰色的树》▲

龚剑《为一棵树所作的肖像》▲

之所以“公园”这个题材反复引起他的兴趣,离不开他的日常经验,“拜赞庭小区”其实就是他住的地方,而“东湖公园”则是他经常散步的地方。此外,“公园”也是通向其观念和认知系统的一个入口。作为一个“反现代性的现代性”产物,“公园”不是贵族、精英或少数人的专享,它的闲暇本质和阶级属性反过来恰好构成了对于现代生活机制的一种无声抵御。相信人们看到“从拜赞庭小区到东湖公园”这个题目,自然会想到鲁迅的名篇《从百草园到三味书屋》,事实上,这一句法的援用本身便含有龚剑对于鲁迅这一历史上“反现代性的现代性”的象征的致意,而“公园雕像”系列之一“左翼作家的雕像”也渗透着这一观念自觉。

龚剑《左翼作家的雕像》▲

相比以往,一个明显的变化是,龚剑似乎变得越来越“保守”,甚至越来越“古典”,兴许,是看腻了那些所谓的“当代”游戏,现如今那些标新立异的花样,已经引不起他太大的兴致,而他丰富的经历也可以佐证这一点。早年,他做过某知名刊物的编辑,对时政的热情在那个时候就已经是一种职业养成,无论对新自由主义的不满和对“公知”的厌恶,还是对“左派”的同情,特别是对他眼中的一切愚蠢言论和行径的愤怒和嘲讽,看上去和消极、虚无并不乏精英心态的他有很大反差,但也尽显他好疑、刻薄的一面,有一度,他还有一个奇怪的自我定位,叫“客观犬儒派”,据说也是为了反驳盲目地将他划为左派阵营的那些人。在这期间,他和李继开一同还组建了非营利空间“扬子江论坛”,维持的时间不长,但先后策划组织了李燎、鄢醒、宋拓、梁硕等十余位年轻艺术家的实验项目……2014年前后,他卸下了这些“包袱”,全心投入到绘画中。

* * *

就题材和观念而言,“从拜赞庭小区到东湖公园”与2008年的“人民公园”之间显然有着一定的关联,曾经描绘过的雕塑、树木等母题也再次出现在画面中,但是,若从绘画手法乃至整个语言系统看,二者完全不同,甚至可以说,最初的切入点上就有分歧。如果抛开经验,“人民公园”更侧重感知与态度,而“从拜赞庭小区到东湖公园”系列则是依循绘画史的路径,甚至回到早期现代主义及其之前,选择以绘画最基本的语言要素作为入口。在此基础上,他一方面通过反复观察和思考史上经典作品的细节,汲取技法和形式上的营养,另一方面,诸如福柯、夏皮罗(Meyer Schapiro)、T.J.克拉克(T.J.Clark)、乔纳森·克拉里(Jonathan Crary) 等艺术史家、学者的著述也在不断提示和启发他,从而对于绘画语言机制有了更深的体会和理解。

和大多艺术家一样,龚剑也是借助照片画画,但对他来说,摄影不再是一个单纯的辅助工具,照片也不只是物象的纪录和形象的参照,他关心的是作为一种观看机制,摄影是如何作用于绘画的。事实上,早在摄影发明之初,安格尔就曾提出:“绘画与摄影能否首尾相接地联系起来?能否把它们合并、交叉、重迭、编织,使它们相互超越和相互激励呢?”在某种意义上,可以说龚剑的实践是回到了19世纪的一个命题。他虽然用的不是数码相机,也不认为自己是古典主义、现实主义或印象派,但如果重新检视一百多年前摄影与绘画的关系,发现二者不单纯是一种竞争关系,同时,就像17世纪荷兰画家借助“暗箱”一样,19世纪的画家们也已意识到同样可以借助摄影,而更重要在于,透过摄影,他们开始意识到一种新的观看机制,而这样一种观看机制又反过来更深地影响并作用于他们的绘画。

Auguste Belloc摄影作品▲

库尔贝《世界的起源》▲

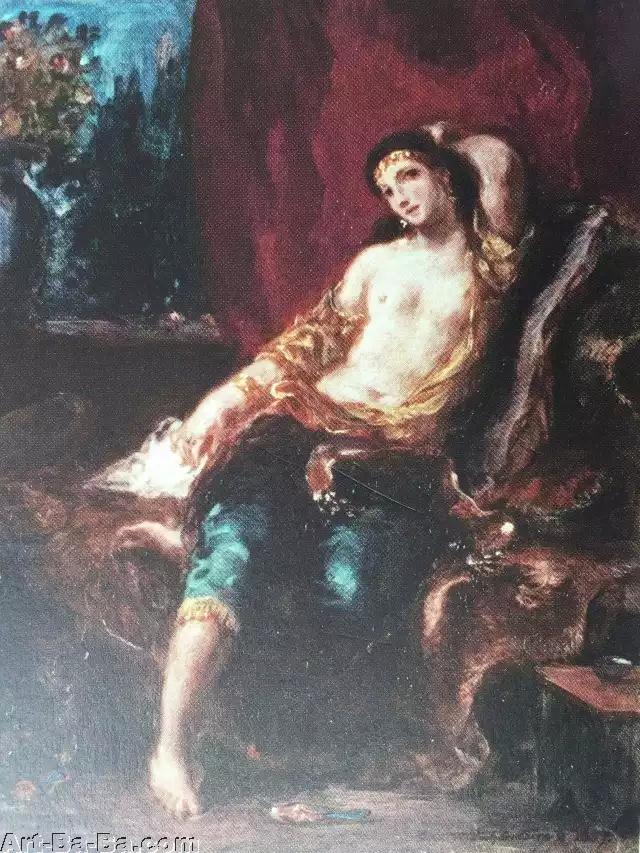

德拉克洛瓦的《宫女》▲

马奈《草地上的午餐》▲

克拉里一再提示我们,重要的不在于绘画是否借助摄影,而是在于它们可能共享的观看和认知的方式。这不但涉及画面的构图和造型,还关乎光影系统和整个视觉结构的安排。只有这样,我们也才能理解库尔贝的《世界的起源》、德拉克洛瓦的《宫女》等,即使无法确认其是否分别借鉴了奥古斯特·贝劳克(Auguste Belloc)和尤根·德瑞(Eugene Durieu)的摄影作品,也至少表明,二者具有同样的观看世界的方式。福柯敏锐地发现了马奈的《奥林匹亚》、《吹短笛的少年》以及《草地上的午餐》中外光介入画面的问题,但我怀疑这是否与早期摄影的曝光机制或多或少也有着一定的关系呢?反过来,印象派诉诸复杂的色彩关系,从另一个角度讲是不是也是为了挑战当时尚处在黑白阶段的摄影呢?另如塞尚的《坐在黄色扶手椅上的塞尚夫人》与加布瑞·劳珀(Gabriel Loppe)同类题材的摄影作品《妈妈格兰德和玛格丽特》(Maman Grand and Marguerite),看上去只是造型上有一定的相似度,但亦如克拉里所说的,在麦布里奇的摄影实验与塞尚的绘画《松石图》之间,实际还暗含着同一种观看的时间性,对于塞尚来说,这一时间性不仅体现在构图中,也体现在与之相应的色彩变化中。

塞尚《坐在黄色扶手椅上的塞尚夫人》▲

Gabriel Loppe《Maman Grand and Marguerite》▲

20世纪以降,随着绘画与摄影的交互式实践被艺术的严格规则所否定,摄影变成了职业的“拍”照片和“提供”照片,绘画则随着抽象艺术和现成品(包括极简主义)等所谓“反形象”(本质上是反对摄影术扮演着重要角色的大众文化和工业化的资本主义社会)、“反绘画”潮流的出现,与摄影的距离变得越来越远。60年代以来,随着形象在波普和超写实主义中的回归,摄影再度进入绘画,以至于后来出现大量借助摄影、投影仪及图片软件的绘画作品,反之摄影作品中也融入很多绘画的形式元素。但此时,整个方式和逻辑已经截然不同于19世纪。

龚剑试图通过自己的实践重新思考摄影与绘画的关系,而且,他也是自觉地回到了19世纪摄影与绘画最初的暧昧状态中。说到外光进入画面,最典型的是“看这棵灰色的树”和“为一棵树所做的肖像”这两个系列作品,不论处理手法,还是视觉认知,皆不乏与马奈的暗合之处。图像底本来自照片,照片内容是他在夜间随意拍摄的树的某个局部,闪光灯形成的强光,放大了树与背景之间的反差。如果说在照片底本中还存在着丰富的层次的话,那么到了画布上的时候,他几乎抽掉了背景,全部涂成隐约泛红的黑色,并简化了前景和中景之间的空间层次。这一简化不仅体现在造型上,也体现在色彩和光影关系中,比如“看这棵灰色的树”中,在强光的照射下,树枝的色彩被抽离为一个色系。此时,画面的纵深结构与其说是描绘对象本身所具有的,不如说是由这一外来的光线所建构的。随之,观者的感知也被这一光影结构所改变。

就此,我们不妨回到绘画的基本形式要素——笔触,作为分析的起点。很明显,在靠近观者最近的部分,因为光线最强,且由于大胆使用白色颜料,所以看上去笔触消融在其中,更接近轮廓式的造型方式。而越往后,涂绘的笔触——他自认为是一种笔意——逐渐变得依稀可辨,甚至还有一种未完成感——这当然也是由于他一遍画完导致的。于是,笔触的层次也形成了一个纵深的结构,而画面也因此释放出触觉和视觉两种不同的感官方式。套用沃尔夫林的说法,轮廓指向触觉,涂绘建构视觉。这也可以用来解释为什么我们在面对龚剑画面的时候,高光下的树枝释放出一种金属般的质感或触感,且与背景显得“格格不入”,而中景部分则与背景构成了一个有机的视觉整体。可见在逻辑上,前后两种不同的视觉感知结构亦恰好回应了马奈《草地上的午餐》中两个不同的光源系统。只是,马奈画中的光与笔触方式是一体的,在龚剑这里,光反而构成了对于笔触系统的一种干扰——因为在强光下,画面的纵深不可避免地被其“单一”的形式粗暴地压平。

莫奈《白杨树》▲

有意思的是,无论“看这棵灰色的树”,还是“为一棵树所作的肖像”,画面中所撷取的局部皆只有树枝和天空。不过,画面题材和色系的单一化,也可能意味着它是一张更大的画的一个局部或单元。也就是说,画中树枝的伸展和蔓延并不影响画面的视觉机制。这让他想起莫奈的《白杨树》和蒙德里安的《月光下的树》,不仅题材相同,而且画中的树也同样没有局限在画布之内。后来,蒙德里安也画过《灰色的树》,除了树的概貌以外,整个树枝结构已经被抽象化了。因此,这里也像是处在具象与抽象之间的一个灰色地带,但更重要在于,它暗示了画布外不可见的实际上也正是画中可见的部分,可见的与不可见的在这里是可以互相替代的。这也可以说明,为什么龚剑同一系列中的每张画看上去是“一样”的(当然图像底本的差别就已经决定了它们之间是有区别的),因为它们之间还潜在着可见的与不可见的这样一层虚拟的关系。龚剑说,在画的过程中,他还想到了瑞典诗人特朗斯特罗姆的一首诗《联系》,这个系列的标题就是取自其中的一句。“看这棵灰色的树。天空/通过它的纤维流入大地——/大地狂饮后只留下一朵/干瘪的云。被盗的宇宙/拧入盘错的树根,拧成/苍翠。这短暂的自由瞬息/溢出我们的躯体,旋转着/穿过命运女神的血液前进。”诗的寓意吸引了龚剑,想想,树作为天地之间的一种连接,这是一种什么样的意象呢?然而,他并没有以画注诗,诗只是作为一种想象的提示。值得一提的是,特朗斯特罗姆复古的修辞,也契合了龚剑“保守”或“古典”的一面。之所以画面中没有出现土地,只有树枝和天空,龚剑认为,是由于土地和树枝的连接是可见的,而与天空的连接是不可见的,于是,通过一种整体性的视觉建构,他将这一不可见的连接变得可见起来。不过在此,这一可见的不可见并非只是限于文本层面,它也同时体现在摄影机制中。

肉眼在夜间是看不见镜头中的树枝的,恰是由于闪光灯,树枝才变得可见,进而通过胶片上的化学反应实现成像。即是说,画面中的树枝并非我们眼中所见,而是摄影机所见。这里的观看主体不是拍摄者,而是摄影机本身。在这一点上,它和暗箱一样,“观察者(或拍摄者)和观看器械的运作实际是分离的”,它“不是一个简单呆板的机械器具,也不是多年以来需要改进的技术条件,而是属于一个更大、更严密的知识系统和观察主体系统”,此时,“观察者只是一个不具实形的观察世界的客观性如何以机械而超验的方式重现的见证者”。龚剑的实验无疑将此推向一个明确而极端的地步。当他选择在夜间拍摄的时候,已经将观察者与观察技术分离开来,由此所形成的图像实际是源于观察技术本身,而不是观察者或拍摄者。何况,图像中这个现实本身就是不存在的,也是永远不可见的。由此可见,在绘画的转译过程中,其实含括着多重的不可见的视觉层次和主体结构。

* * *

然而,也正是在这一过程中,龚剑不仅对摄影机主体与观察者或艺术家主体开始有所区分,并将前者的主体性逐渐让渡给了后者。“阳台”系列便巧妙地暗示了这一区分。

它原本是应某个以“未完成的作品”为主题的展览专门创作的,但“未完成”本身是一个现代主义及其之前的概念,当代其实不存在这样的提法,因为很难判断一件作品完成与否,作品本身就处在一个变动和延异的状态中。当然,龚剑也没有把“未完成”作为重心,他想的更多的是画面的观看机制与马奈同名作品之间的关系。马奈画面中“阳台”上的三个人从不同的方向望着外面,龚剑假设自己是站在马奈“阳台”上左边的那个人物,然后,他将自己眼中“所见”“如实”地描绘出来。按照福柯的说法,画中人物的目光与画外之间隐含着一个不可见的视觉结构,龚剑的“阳台”实际上是将这一不可见的部分变得可见,这一点和“灰色的树”无疑具有一定的同构性。那么,这里“他”看到了什么呢?画面描绘的是他站在自家阳台上所看到的一片建筑,可以分为前景、后景两个部分,前景是完成的部分,他用了非常写实的手法,看上去几乎和照片没有区别,而后景,只是逸笔草草勾勒了一个简单的轮廓。在我看来,这样一种区别本身所暗示的正是摄影机和艺术家两个不同主体的分隔。而且,这样一种前后景的虚实分离也恰好对应了马奈《阳台》中窗户内外之间所形成的虚实关系。

龚剑《阳台》▲

马奈《阳台》▲

不同的是,在“公园雕塑”这个系列中,龚剑已经明显地将主体重心转移到观察者或艺术家这里,并围绕视觉性及其与观念话语之间暧昧而又紧张的关系,试图通向一种“新”的主体机制。说到对于视觉性本身的兴趣,可以追溯至他2012年的一件作品《三十个动词》。在30张等大(每张56x70cm)的画布上,艺术家分别反复书写一个如打、抓、操、跑、跳、吃、喝、坐、翻等这样的单字动词。三十个单字都具有明确的社会针对性,而反复的书写本身则是一种带有强烈失控感、压迫性和抗拒意识的复杂情绪的极端体验,并以此剔除绘画的经验。表面看,这似乎是一种观念性的尝试,但最终形成的画面更像是一种视觉性实验,它呈现了一种含混的、模糊的、不稳定的观看。而且,这还不仅是视觉的,在观者眼中,画面似乎被敷了一层薄膜,从而将观看本身置于视觉与触觉之间的一种不确定的恍惚中。但是,到了“公园雕塑”这里,整个逻辑似乎是被颠倒了。如果说在《三十个动词》中,视觉性是被观念性实验带出来的,而且他是有意地在剔除绘画经验,那么到了“公园雕塑”这里,他的起点不再是某个观念,而是绘画及其视觉性,观念反而是被带出来,或者说被卷入其中的。关键还在于,此时他的目的也不是带出什么观念,而在于视觉性是如何干扰观念的介入的。

龚剑《女神No.4》▲

事实上,在图像选择之初,“公园雕塑”这一系列作品便带有明确的视觉性和观念性意识。当第一眼面对画面的时候,其“背离”正常观看经验的视角(比如斜仰视)、包括雕塑与背景两个母题之间的突兀感,便将我们带进一个视觉漩涡中。这一特别的视角遵循的依然是摄影成像机制及其单点透视原理,或按他自己的说法,就是一种最朴素的“写实绘画”,但不难发现,在绘制的过程中,他并没有严格遵循照片底本,而是进行了很多微妙的主观性处理,尤其体现在色彩与光影的部署中。比如《女神No.4》,画面的色彩基调虽然依赖于照片底本,但照片本身的像素系统无法满足向画布的正常过渡,因此,他会根据拍摄时的物理时间和此刻绘画的时间,进行必要的虚拟和改造,从色层分解到笔触排布,可以说完全是基于一种理性的分析和认知,相当于重塑了图像。因此,它既不真实——描绘的对象就是照片,又要通过细微的处理凸显一种异样的真实感,但这种真实感所对应的不是照片,而是所拍的实景。这一点,明显是受莫奈、修拉等印象派画家的启发。而且,的确就像克拉里所说的,修拉其实是在理性地制造光晕或印象,龚剑也不认为、更不相信印象派画家是凭借印象画画的。问题是,这个时候绘画主体又是如何形成的呢?

如前面所言,似乎图片一旦转向绘画,主体就自然地让渡给了艺术家,但实际上,艺术家不是主体,照片也不是主体。借用拉康的说法,他/她在观看的时候被观看,拍摄的时候被拍摄,主体就这样被定位在一个双重位置上。因此,图像不仅是我所见,同时,我也在图像之中。也就是说,主体也在物体的关切之中,且由它的光或凝视而成像。在“看这棵灰色的树”中,龚剑一开始就将主体机制推到了一个极端,全然让渡给了照相机本身,进而,他又将此观看机制作为一个对象或物,转译到画布上。在这个转译过程中,绘画本身又是一重观看关系,但是在这重观看关系中,无论是作为对象的第一重观看,还是作为绘画者的艺术家,都无法单独构成主体,主体是在二者所构成的一个观看世界中。于是,关于观看(确切地说是一种反观看)的观看便构成了画面的主体性机制。而这也意味着它与“公园雕塑”系列还是有着很大的区别。

“看这棵灰色的树”系列的照片底本是以一种彻底的方式诉诸摄影机本身作为主体的一面,“公园雕塑” 取景和拍摄虽然也是依赖于相似的观看机制,但不同的是,摄影机不再是绝对的主体,而且,图像的内容在此作为一种观念开始介入画面,一直延续到绘画转译的阶段,并与其视觉结构之间形成了一种极其微妙的敌友关系。也就是说,这里同样存在着两重观看关系,但不像“看这棵灰色的树”那么“单纯”。到了绘画转译这个阶段,“公园雕塑”的侧重点也明显有别于“看这棵灰色的树”。首先,照片底本的“写实性”与绘画的理性建构之间便产生了一种紧张感;其次,画面的主体性机制也是在作为物的照片与艺术家之间形成的,即物在艺术家的眼中,艺术家也在物当中;最后,问题还在于,此处艺术家本身就是照片的主体性要素之一——这一点和“看这棵灰色的树”的照片底本有所区别,所以,当艺术家向画布转译的时候,它所描绘的实际上是具有双重自我的一张照片。若从这个角度看,这里所谓的紧张感其实也包含着一层艺术家自我的修正和调适。

龚剑《天鹅NO.4》▲

视觉性构成了对于观念性的一种干扰,或者说龚剑是有意地通过这样的方式削弱观念,那么,这些观念到底是什么呢?事实上,无论是雕像本身,还是“鲁迅”、“天鹅”、“女神”这些形象或符号及其与“公园”背景的关系,作为画面的中心母题,都涵有诸多有关历史和现实、政治和文化的意义。这里的“鲁迅”是80年代以前的公共雕塑风格,还带有强烈的装饰感和纪念碑的色彩,“天鹅”的这样一种造型属于80年代的审美趣味,貌似山寨版的亨利摩尔风格,而“女神”则像是伪迪士尼和假罗马的一个合体,应该系新世纪以后的产物。透过这一变化,我们也可看出20世纪下半叶以来大众美学和社会文化的时代变迁,而龚剑的这一行为本身也被赋予了些许历史重访的意味。这样一种时间性也体现在“女神”系列作品之间。若仔细观察,可以看到《女神No.3》画面中远处树木后面的脚手架,还有堆在地上的沙石,房子窗户中露出的建筑工人用的杯子等,然而到了《女神No.4》,整个建筑工地不见了,原来堆放垃圾的地方也变成了草坪,于是,雕塑和环境关系的变化便成了其观念参数之一。“天鹅”系列也是如此,图像母题的差别本身便构成了一个时间的维度。另外,前面也已提到,因为是在不同的时间拍摄的,所以画面的光线、色彩的基调原本就不同,经过艺术家理性的建构,从而形成了一种仿佛莫奈“干草垛”系列似的视觉的时间性。此时,同一系列作品之间的区别便取决于这三重时间性的不同叠合及其所呈现出的不同面目。

视觉性的凸显自然地迫使观念退后。也许,这是龚剑希望自己回到作为一个画家的本分和认同中。就像马奈一样,若按T.J.克拉克的解释,其绘画的确不乏对于当时巴黎社会变革及其阶级区隔的反思意识,但是龚剑相信,这些并非马奈绘画的起因、动机,和最终的目的。至少对他而言,渗透在马奈画面中的“出神的凝视”或“正在消失的凝视”这些视觉特质和认知方式才是他真正感兴趣的。当然,他的实践无意“重蹈马奈的覆辙”,因为在他这里,潜在的“敌人”已经不再是凝视的消失,而是强大的观念支配机制。所以,他也并不是彻底抽离或祛除观念,而是沿着近似19世纪的方式和逻辑,诉诸“正在退后的观念”这一实践,通往一种“新”的绘画主体机制。

至此,我们似乎才能真正理解为什么龚剑选择以“从拜赞庭小区到东湖公园”作为主题,因为其本身便暗含着一个“退后”的意思。毫无疑问,“从拜赞庭小区到东湖公园”是一个日常生活的概念。诚如克拉里所说的:“20世纪大部分时间里,不论表面上还是实际上,工作和休闲的领域、公共的和私人的领域之间都保持了一定程度的区别和分离。……尽管日常生活中往往存在着压抑人的习惯,但对大部分人来说,日常生活质地分明,形形色色的程序交织在尚未被管理的时间和空间里。”然而在今天,“24/7”提醒我们,即便是这部分尚未被管理的时间和空间,也已被纳入管理的系统中。也就是说,在龚剑的叙事中,“从拜赞庭小区到东湖公园”实际是那些尚未被资本主义所吞噬的日常时间和空间,这也是他为什么要以鲁迅的“从百草园到三味书屋”作为句法的因由所在。因为,这一句法的“退后”或“折返”,本身即是对于日常生活经验的一种自省。吊诡的是,此时“退后”或“折返”本身也是一种观念。

* * *

1435年,年仅31岁的阿尔贝蒂(Leone Battista Alberti)出版了西方艺术史上第一部绘画理论著作《论绘画》。全书分为三卷。第一卷系统梳理了透视法的原理,第二卷分别从轮廓、构图和明暗三个角度阐述了绘画的形式法则,第三卷则侧重于绘画内容和主题的讨论。此后,无论是形式/风格论,还是图像学,乃至视觉文化,几乎所有主宰19世纪以来人们关于绘画(史)的认知模式或多或少都可以在阿尔贝蒂的这部名著中找到根源。也因此,迄今它依然值得我们不断地重访。

在新作中,龚剑放弃了此前的观念话语,而是折返至早期现代主义及其之前的语言机制,以绘画的方式重新思考和探问视觉、形式、观念及其关系这一绘画最基本的问题。在某种意义上,他是自觉地回到了最原初的阿尔贝蒂命题。当然,龚剑的实践并不单纯是对于阿尔贝蒂理论及其所对应的文艺复兴绘画的重新思考,他的画面中还浓缩了诸多已然被历史化了的阿尔贝蒂命题,包括古典主义、现实主义、现代主义以及后结构主义等不同知识框架下的观看视角和分析进路。

循此可以看出,在龚剑这里,阿尔贝蒂所谓的“透视法”引申出来的是绘画的视觉性或观看机制,包括摄影与绘画之间复杂的关系;其所谓的形式,不仅关乎轮廓/涂绘、构图和明暗/光影,还涉及到具象与抽象、深度与表面及虚空与实在等问题;至于绘画的主题,除了图像母题以及与之相应的观念和象征以外,还包括当代与历史、艺术与社会、视觉与叙事及经验与知识等相互交织的各种问题。只是,这些在理论文本中条理分明的参数和维度,到了龚剑这里并非如此清晰,毕竟,面对如此庞杂的经验和知识,一个人的消化能力是有限的,所以,它更像一个混杂的、立体的网络,在持续的、变化的运作和测试中,意在形成一种带有一定“自我指涉性”和“自反性”的主体机制。不消说,这一绘画实践本身也是对其个人日常生活的一次重新确认。