来源:佩斯北京

2016年6月,北京尤伦斯当代艺术中心(UCCA)将举办展览“劳森伯格在中国”,以丰富的作品和文献回溯31年前的劳森伯格中国个展及其影响。而2016年3月至5月,佩斯香港也为劳森伯格举办了其香港首次个展,将这位艺术大师的作品带到中国。

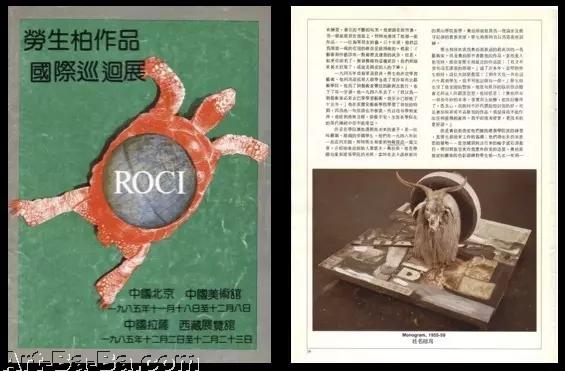

1985年的“劳生柏作品国际巡回展”一度被视为对中国当代艺术影响最大的展览之一。这个在中国美术馆举办的国际展览使当时已受到西方现代主义艺术思潮影响的中国当代艺术界有机会对西方先锋观念有了切身的体验,直接影响了黄永砯、吴山专、宋冬等一大批后来成名的艺术家。

栗宪庭曾在2008年撰文回忆那次展览:“来参观展览的艺术家把展厅挤得满满的,而且整个展览期间参观的人络绎不绝,虽不能说空前绝后,但在我的记忆里也是中国美术馆少有的盛况。对于中国观众来说,在经历了70多年的写实主义审美教育之后,劳森柏的个展确实给中国艺术界带来一次不小的地震。”

劳森伯格是现当代艺术史中无法避开的人物。他持续创作出一系列探索艺术极限、探讨艺术定义的作品。1953年,他擦掉了德·库宁的一幅素描,通过“擦除”这个“反”绘画的行为去创作艺术品,呼应了自杜尚起关于艺术品首先是观念还是物品的讨论。而1955年,他将自己睡过的床作为画布挥洒颜料,打破了艺术和生活的界限。这些开创性的作品也成为了战后现代艺术史上的代表作。

31年后,重谈劳森伯格必定要面对新的历史语境和坐标,而劳森伯格对文化生产体系、对艺术本身的审视依然有着当下的现实意义。艺术家曾称自己“行动在艺术和生活的间隙间”,他长达半个多世纪旺盛的创造力也许正来源于这狭窄又广袤的“间隙”。

Robert Rauschenberg 2005 Photo: Irving Penn © The Irving Penn Foundation

行动的诗学:劳森伯格,与中国

文/鲁明军

1985年,劳森伯格先后在中国举办两次个展。特别是在中国美术馆的展览,一度被视为对中国当代艺术影响最大的展览之一。一个重要的原因是,此前国内对于西方当代艺术的认识更多来自画册,但是这个展览至少让不少新潮美术运动的参与者和旁观者对于当代艺术的现场都有了一次切身的体验,而不再止于文本或道听途说。

事实上,当时国内艺术家和批评家们对劳森伯格的艺术及其艺术史意义普遍也没有一个清晰的认识,更多人只是限于形式上的感觉和借鉴。也有像黄永砯、吴山专这样的艺术家,不仅有深刻的体认,而且还巧妙地与自身经验结合起来加以尝试。比如,黄永砯就觉得劳森伯格的“艺术品可以用任何材料,在任何地方,为任何目的,任何归宿”的看法,与庄子所谓的“道在蝼蚁,在秭稗,在瓦甓,在屎溺”并无二致[1];吴山专区分艺术现实与社会现实,进而反对将意识形态作为判断艺术的标准,与劳森伯格的观点亦不乏暗合之处。而且,即便只是停留在形式层面,它也已释放出足够的活力、能量和刺激。

1985年,中国艺术家徐冰在中国美术馆参观“劳森伯格作品国际巡回展”。Photo courtesy Xu Bing Studio Inc.

在这个意义上,是否真的理解似乎变得不再重要,重要的是,劳森伯格的中国之行本身构成了一个具有启蒙色彩的事件。这个事件后来引起了极大的争议,它涉及到劳森伯格中国之行的动机和目的。可是直到今天,他为什么选择来中国做展览似乎依然是个谜。另外据说,早在1982年,劳森伯格就到过中国,他去了安徽,考察了泾县宣纸厂的手工造纸技术,还创作了作品,遗憾的是,当时国内对此没有任何报道和讨论。[2]对于这一行动,美国艺术史家凯瑟琳·克拉夫特(Catherine Craft)的表述是:1976年,劳森伯格在华盛顿的美国国家美术馆举行了大型回顾展,在这期间,他产生了一个大胆的想法,能不能在世界各地举办展览,“劳森伯格海外文化交流”(简称ROCI)项目就是在这样一个偶然的契机中产生的。

从1985年至1991年,ROCI项目的足迹遍布北美、南美以及欧洲、亚洲,劳森伯格先后在墨西哥、智利、委内瑞拉、中国、日本、古巴、苏联、德国和马来西亚举办展览,与此同时,他在创作中也汲取了不同地方的经验和资源。[3]正是这样一种方式,加之又处在冷战的背景之下,ROCI自然被解读为美国的一种文化战略。看得出来,他所选择的大多展区都是“敏感”地带,本身就带有一种意识形态的色彩。也难怪,一些批评者视其为一种帝国主义的扩张。不过,资料显示劳森伯格此行并没有接受任何外来资助,而是从自己的收藏品中选出部分出售,以提供他海外文化交流的资金支持[4]。

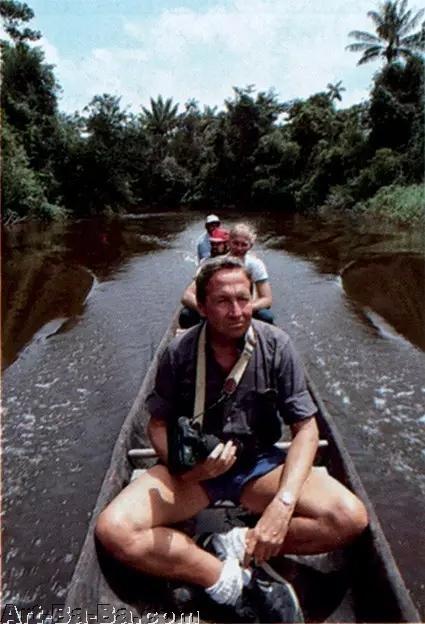

劳森伯格1985年到访委内瑞拉。Photo: Terry Van Brunt

因此,可以肯定的一点是,从一开始,它就不是一个国家或政府举动,而完全是一个个人行为。只不过,由于冷战的背景,它不可避免地被卷入意识形态的话语中。当然,劳森伯格自身也不是没有政治态度。

上世纪60年代,正当左翼思潮风起云涌之时,劳森伯格并非无视这些,他同情民权运动,也极力反对越战。但尽管如此,他很少创作具有鲜明政治立场的作品。他曾经说过:“一旦你能记住一幅作品,而且能精确地在脑海中重构这幅画,那么,这幅画就死了!”[5]这其实也说明,劳森伯格在创作中无意传达一种明确的观念和态度,他真正关心的还是艺术语言和生活经验的变化。

1953年,劳森伯格有一个“狂妄”的举动,他试图通过擦掉德·库宁的画创作一幅新画。德·库宁一开始并不同意,但最终还是答应了。出乎意料的是,这后来成了艺术史上的一个经典案例,当然主要是由于德·库宁作为抽象表现主义的代表,使得这一行为本身被广泛地理解为一种象征性的“弑父”姿态。

事实是,劳森伯格的初衷无意冒犯德·库宁,对于德·库宁,他还是心存敬意和仰慕之情,但是,这一行为包括其艺术语言,不仅将德·库宁或抽象表现主义作为创作材料,更重要在于,擦拭这一行为或方式本身所具有的颠覆性和断裂感——当然,行动作为一种语言其实和抽象表现主义(尤其是波洛克的行动绘画)还是有着一定的连续性。约翰·凯奇敏锐地发现了它和杜尚、达达主义的关系,它也因此被视为“后现代主义”的一个里程碑。

Robert Rauschenberg, Erased de Kooning Drawing, 1953

旧金山 SFMOMA 馆藏

© Robert Rauschenberg Foundation / Licensed by VAGA, New York, NY; photo: Ben Blackwell

不过,“后现代主义”似乎迄今依然是一个模糊的、不确定的概念或定义,更多的艺术史家宁可将其归为“波普艺术”(或“新达达主义”)的范畴。在此我们姑且将抽象表现主义视为他们(包括极简主义)的敌人,其间最为明显的变化还是体现在艺术与生活之间的关系中。

1959年,劳森伯格宣称:“绘画既关乎艺术,也关乎生活。二者缺一不可。”而他则像是“在两者的间隙间行动”[6]。在他这里,绘画与装置已经融为一体。他大胆利用和借助各种技术,通过丝网印刷、拼贴、表演等手法,将日常生活的元素注入到艺术实践中。

虽然这不是劳森伯格的首创,二战期间毕加索、乔治·布拉克(Geoges Braque)早就尝试过了,但劳森伯格无疑是一个集大成者。亦如他所说的:“一双袜子,并不比木头、钉子、松脂、油彩和织物的构图效果差。”[7]此时,判断艺术的标准也不再是封闭的、自足的形式主义原理,不再是某种既定的、并相对开放的行动或观念法则,而是我们对于作品的观感是否和在日常生活中的所见同样有趣。艺术与大众的边界由此变得模糊不清。就像他的摄影作品一样,取景全部来自日常生活,但他并不在意冲洗质量,也从不修剪照片,他只关心其能否成为一种构造现实的手段。从某种意义上说,也是他开创了艺术家拥抱消费生活的先例。

Robert Rauschenberg, Bed, 1955

纽约 MoMA 馆藏

© 2015 Robert Rauschenberg Foundation / Licensed by VAGA, New York, NY

Robert Rauschenberg, Black Market, 1961

Museum Ludwig馆藏

© Robert Rauschenberg Foundation and U.L.A.E./Licensed by VAGA, New York, NY

在哈尔·福斯特(Hal Foster)看来,和极简主义一道,波普艺术突破了晚期现代主义美学的秩序,并推动了一种新的前卫主义。特别是系列化的(重复)生产使得它比任何世俗内容都更能够“指出物在日常生活之中的存在模式,指认出物背后所隐藏的体系性及文化工业”。尽管抽象否认再现,向系列性的屈服也是逐步抽象化的基础,但真正颠覆和取代再现模式的不是抽象,而是重复——至少是最有效地催毁了它。但这里的重复不再是一种形式和图像的秩序,而是技术生产。[8]

对于劳森伯格而言,艺术与生活的关系不仅仅是简单地体现在挪用现成物、取材现实生活经验这样一个层面上,它所针对的是一种高度技术化的文化方式及其生产系统。在这一点上,他完全不顾已然成熟的艺术系统的要求,而是通过肆无忌惮的尝试和行动,构成了对于既有系统和标准的一种挑战。挑战本身最终还是不可避免地被吸纳为体制的一部分,但至少它以一种批判的目光或反思的路径,回应或表征了一个时代文化政治的变化。

而今,劳森伯格的中国之行这一事件早已成为历史。全球化背景下,反思这一行为的动机似乎也没有多大的意义,至少对于今天的艺术系统和生产方式而言,它提供不了任何建设性的方案。但是,如果抛开简单的意识形态的怀疑和猜测,单从艺术家个人行为的角度看,还是不乏值得讨论的问题。

劳森伯格针对的是文化工业,但是最终还是要回到艺术系统和艺术史去检验,甚至可以说,后者才是他真正的目的,也只有这一点,才可以解释他为什么会选择去擦拭德·库宁的绘画,才能理解他不远万里来到中国、日本、马来西亚这样的地方去做展览,因为他需要能量,需要在不同的生活经验中汲取创作营养和释放想象力的空间。

1985年于中国举办的“劳生柏作品国际巡回展”展览图录内页。

劳森伯格基本无视艺术系统的变化和要求,他旺盛的创造力和意志力,以及庞大的作品数量和旗帜鲜明的反美学态度表明,艺术市场和观众的接受度似乎不是他关注的重心。当然,这本身就是对艺术系统的一种挑战。说到底,艺术家不是为系统服务的,也不必过于依赖系统,相反,他不应为系统所限,恰恰要超越系统的束缚。

这似乎也是近些年来类似他这种创作方式和作品形态再次流行于年轻艺术家群体中的原因之一,在所谓“后波普”,包括部分“后贫穷”和“后网络”艺术中都有不同程度的体现,甚至还有像仇晓飞这样的年轻艺术家通过重探绘画、物质与意识的关系向他致敬[9]。

仇晓飞作品《金色男孩(双关语) - 罗伯特 劳申伯格》

2013年仇晓飞个展“劳申伯格说,拐杖总比画杖长”展览现场

问题在于,互联网带来的艺术的非物质化虽然替换了物质形态,但思维逻辑并没有本质上的改变;虽然很多年轻艺术家同样针对的是顽固的、精致的或所谓的被商业化了的艺术体系,可一旦流行起来,还是不可避免地转化为一种新的惯例和被消费的对象,对于原本强大的系统依然构不成任何威胁。这无疑是一个悖论,也是一种宿命。

然而,如果去掉了意识形态,抛开了艺术系统,对于今天而言,劳森伯格的艺术还剩下什么呢?我想,可能还是要回到他(包括贾斯珀·琼斯)自己的核心命题,即如何面对艺术与生活的关系,或者说,艺术如何放弃“自我”,进而面对活生生的现实经验。

贾斯珀·琼斯拍镜头下的劳森伯格,1956年

© Jasper Johns / Licensed by VAGA, New York

他说:“我不想让我的个性在我的作品中体现出来,我希望我的绘画是生活的反映,你的自我视觉化是你的环境的反映”,而“当绘画(尽管有构图和色彩等)作为对立于一件纪念品或者一种安排,表现为一个事实或一种无法逃避时,它总是最强烈的”[10]。这种反映不是传统意义上的现实主义——也有人将其归为“新现实主义”,他关注的是生活的复杂性,通过图像以及图像共存的偶然性,传递这种复杂性。

诚如前面所言,无论是回到一种现成物、印刷、拼贴或绘画—装置的作品形态,还是以一种野蛮的行为抵御艺术系统的侵蚀,在今天,这些都已经成为一种惯例、模式,或是作为系统的一部分。唯一可能撕裂这个封闭、顽固的惯例和系统的只有重新面对生活及其复杂性。这当然不是一种形式,也不是一种审美,而是关乎我们对于生活的态度和对于日常经验的感觉和认知,关乎我们如何在艺术与生活的间隙中诉诸一种行动的诗学。

文中注释:

[1] 转引自吴美纯编:《当代艺术与本土文化:黄永砯》,福州:福建美术出版社,2003,第27页。

[2] 黄洁:《你知道劳森伯格1982年就到安徽做过作品吗?》,“中国当代艺术文献库”微信号,2016年3月2日。

[3] 克拉夫特:《罗伯特·劳森伯格》(费顿·焦点艺术家丛书),秦文华译,桂林:广西美术出版社,2014,第136-137页。

[4] 转引自克拉夫特:《罗伯特·劳森伯格》, 第140页。

[5] 参见克拉夫特:《罗伯特·劳森伯格》, 第5页。

[6] 同上。

[7] 同上。

[8] 哈尔·福斯特:《实在的回归:世纪末的前卫艺术》(The Return of the Real : The Avant-Garde at the End of the Century),杨娟娟译,南京:江苏凤凰美术出版社,2015,第74-77页。

[9] 参见“ 劳森伯格说,拐杖总比画杖长:仇晓飞个展”(2013年9月,北京公社)相关信息,http://www.beijingcommune.com/CnExhibitionNew.aspx?ID=105.

[10] 转引自皮力:《从行动到观念:晚期现代主义艺术理论的转型》,台北:典藏出版,2015,第133-134页。

Robert Rauschenberg

2016.03.21 - 2016.05.12

佩斯香港

香港中环皇后大道中30号娱乐行15楼C