来源:红砖美术馆 文:余小蕙

艺术家黄永砅

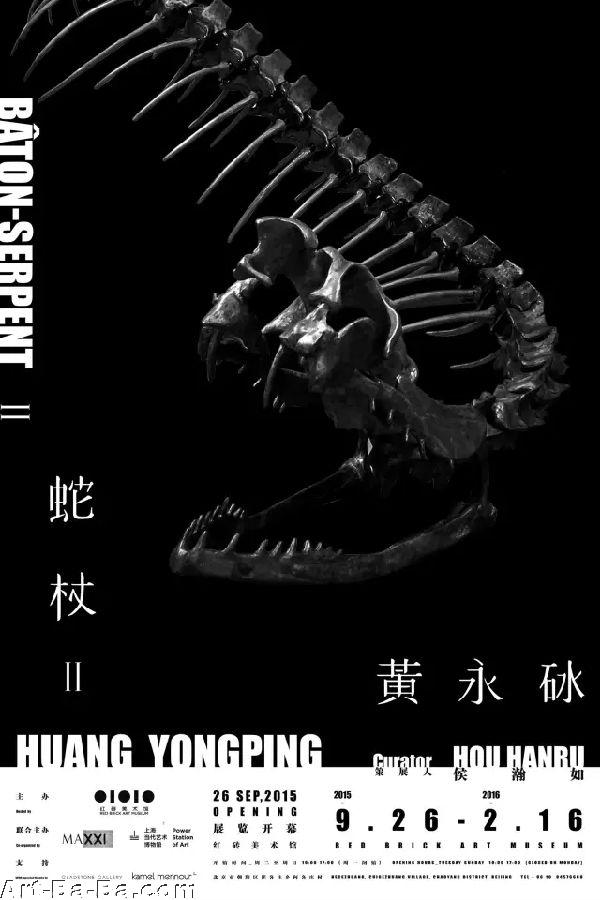

《蛇杖》 铝 2014

由策展人侯瀚如策划的“蛇杖II-黄永砅国际巡回展”目前正在红砖美术馆展出。

“蛇杖”计划最初是为位于西方宗教首都罗马的意大利国立二十一世纪美术馆 MAXXI 所构思。黄永砅通过对犹太教和基督教共同使用的经书《出埃及记》里一则故事——关于上帝在带领人民逃亡、陷入绝望之中的摩西面前展现祂的力量——进行一种转化式的阅读和呈现,同时调动不同的宗教象征符号,让它们彼此共存和互动, 由此勾勒出一幅受宗教冲突驱动的世界图像。

来到北京红砖美术馆,“蛇杖II“呈现全然不同的崭新样貌。这项新计划包括第一次展览的几件核心作品,并加入其他作品。黄永砅的焦点不再是宗教对抗,而是将靶子转移到本土和全球社会权力关系重组的主要动机:领土争执。“分区”成了使用和改变红砖美术馆的空间结构,也因此,其文化和政治意义的新策略。受到最近关于“防空识别区”的国际谈判的启发——此一事件加剧了全球秩序重组的进程——黄永砅将美术馆变成一座新的“世界剧场”,在其中,拟人化的动物以不同形象出现——只有骨架、没有皮肉的蛇;疯牛和羊;身首异处的马、鸟、鹿、野猪、野牛和狮子等等——描绘着一幅幅马戏团、战争、毁灭、末日和流亡的场景……

对话黄永砅:如果有一个“宗教怪物”的话……

访谈人:余小蕙

余:今年巴黎蓬皮杜中心隆重庆祝“大地魔术师”25周年,这项展览如今被视为里程碑,开启了当代艺术界全球化时代的帷幕。对你来说,今年同样具有25周年的意义:1989年你为了参加“大地魔术师”而离开中国,并因中国局势紧张而暂留法国,竟就此长久定居了下来。回首以往,你怎么看这25年的境遇?

黄:6月30日,蓬皮杜中心关于纪念“大地魔术师25周年”的展览,谈不上隆重,我感觉争议还是存在的。历史变革经常就这样发生了,回头很难确认它是因为在某一点上,某个具体展览,某个个人身上。对于马尔丹(Jean-Hubert Martin)来说,就他策划人生涯中,“大地魔术师”展无疑是最重要的,对于艺术家来说,难说这个展览对他艺术生涯至关重要,这一点我是直言不讳。那一天晚上,Jean-Hubert邀请一些朋友在他家开私人庆祝酒会,他说在巴黎的Monumenta目前七人中有五人都是89年参加“大地魔术师”展览:基弗(Anselm Kiefer)、波尔坦斯基(Christian Boltanski)、布罕(Daniel Buren)、卡巴可夫(Ilya Kabakov),正巧那天《解放报》公布了Monumenta 2016的消息_。那天Daniel Buren 没出现,我知道他是批评这个展览的。1989年当我在巴黎拉维列特大厅(Grand Halle de la Villette)布展时,他采访了四十位艺术家──那也是我第一次见到他。他问艺术家:“您认为您出现在这样的背景环境中有什么意义?”他后来总结当时的情况,“大多数西方艺术家回答不知道,有些人则认为他们对重大问题看得很清楚,他们反对这一展览,批评展览的哲学理念,不过,他们又说,即使对展览有保留意见,他们高质量的工作还是值得被展出,不管背景环境如何,他们都不受控制。非西方艺术家通常没有这样含混不清,他们很自豪被邀请到著名的巴黎,他们借这个机会成为‘魔术师’。西方艺术家虽然拒绝这个名称,但还是无可奈何被冠以这个名称_。”我已经记不得当时是怎样回答这个问题的(但肯定一如往常地“含糊不清”,也不会天真地显露出“自豪”)。事实上我后来的发展从借用这一高层次的西方平台是分不开的,还不是指单纯那个展览的具体背景,这与因这个展览在西方第一次露面并变得很著名的黑人艺术家Frédéric Bruly Bouabré不一样,他当时已66岁,他的日记式小图画已经定型并被认可,而我当时才35岁,在中国的艺术工作正远离我,我面临着一个全新的环境,一切从“零”开始。

《首领》 动物标本、金属、布 2012

余:2000年你才首度再次返回中国,换言之,长达十年间,你的创作语境主要在西方(还包括韩国和日本),这对你创作上的思考与表达起了什么样的作用?

黄:是的,从1989到1999年的十年里,我基本是在欧洲、美国、日本、南韩和耶路撒冷这样的西方圈子里活动,也一改我1989年在厦门工作室的工作状态,而变成旅行艺术家的工作室,一种后工作室状态:世界就是一个大工作室。从一个展览到另一个展览,从一个地方到另一个地方,我又把这种方式称之为“打游击”或“冷枪手”──打一枪,换一个地方并变换“枪法”。许多主题和关注点迎面而来:比方说,全球性和地方性,东方、西方、移民、宗教冲突、殖民主义历史、古代和现代等等。十年中做了五十个展览,五十件作品,许多作品是临时性的,展过摧毁。

余:那么2000年之后,你不断往返中国,不论参加展览、制作作品或教学、开讲座,这对你的创作又起了哪些实质上的影响?

黄:2000年我在巴黎十年后第一次返回中国做短暂逗留,此后我频繁地穿梭两地,如果就我的工作,以1989年作为在中国和移居法国后的分期,那么2000年以后的工作事实上是对这种简单地按地域来划分的否定。就像我们测量一个岛屿的边界,应该是在它涨潮,还是退潮?或是说它的边界是完全不可测的?因为所有的岛屿都是潜在地连在一起的。中国近十多年来的经济迅猛发展,把自己变成一个“世界工厂”,2002年我在北京的一个计划就直接命名为“世界工厂”,但它实际上是从一个法文单词“机器”MACHINE 而来, MA-CHINE, MA “我的” ,CHINE “中国”,那件作品说的是关于经济全球化的寓言。

《羊祸》 牛皮、羊皮、竹、木、铁 1996

余:你现在很多作品在中国制造,资金来自西方(因为在西方展出),中国人工和材料的便宜,是否让你的想像更肆无忌惮,创作尺寸愈来愈庞大?

黄:十多年来我的大部分作品其实与中国那个“世界工厂”是不能分开的。经济全球化的另一个象徵物就是标准件的“集装箱”。从2001到2010年我有三十个大小集装箱的作品从中国运到西方,集装箱已经不光是来指涉工业产品、商品和贸易,当代艺术也深陷其中。所有的作品都必须可分解组装,大小尺寸必须适合以集装箱的大小,并便于远程运输。这不是说当代艺术已蜕变为适应经济贸易的方式,而应该看作是顺应不可逆转的经济全球化,使艺术成为另一种跨国的努力:即不是中国(尽管是在中国制作,中国的工人和原材料)也不是西方(尽管是用西方的资金,和展览在西方),这些都是作为一种“第三方艺术”的努力。

余:你在构思新作或一项展览时,展览的时间、展地的背景都是你考量的重要因素。这次在罗马二十一世纪美术馆(MAXXI)的展出,你从哪些角度来思考这座美术馆以及罗马这个城市?你如何决定与这些背景产生什么样的对话?

黄:一般而言,所有展览计划分两大类型:一种是单件作品在一个群展里,另一种是多件作品在一个个展里,所有这些都是在一些非常具体的时间、展地背景(包括一般而言的历史背景,具体到场地大小)以及我个人精力的分配和展览的预算等等考量。MAXXI 美术馆的空间虽然复杂但不乏魅力,一个狭长弯曲阶梯状的展览空间,使线性的参观路线变得多样化。当然,罗马这个城市的历史背景也吸引我,2007年我在纽约Barbara Gladstone 画廊的计划“从P到C”,就是引用古罗马斗兽场来对照今日帝国。但这次展览是今年继法国南特(Nantes)个展之后,为了使两个相近的个展拉开距离,我必须调度一些以前不同时间内创作的东西以构成一个整体,无疑这次展览围绕著宗教和不同宗教之间游走的经验汇集有关。

《Ehi Ehi Sina Sina》 木材、铜、机械马达 2000-2006

余:天主教圣地梵蒂冈就位在罗马,你却一开始就与天主教周旋了起来:在美术馆入口置放了伊斯兰教的宣礼塔,展厅一开始是一只巨大的藏传佛教转经筒,你在罗马召唤世界不同宗教的用意为何?

黄:这使我想起1986年在意大利阿西西(Assisi)第一次世界不同宗教首领祷告和平大会的新闻照片,达赖喇嘛身穿黄袍坐在白衣保罗教皇身边和其他宗教领袖在一起。我们今天称之为不同宗教其实只有一个称之为宗教的东西,其他只不过是服装道具的不同,德勒兹(Gilles Deleuze)在研究尼采《敌基督》时曾经写到:“基督既不是犹太人也不是基督徒,而是佛教徒;距离达赖喇嘛比教皇更近。”(《尼采和哲学》)在这个展厅里,如果有一个“宗教怪物”的话,它以一个正在被放倒、或正在被竖起可“两可”的“宣礼塔”开始,中间砥柱是一个不断旋转的“转经筒”或是一个巨大的“狼牙棒”,到一条蛇骨的尾巴是一根拐杖而结束,因为所谓的圣地只不过是圈养一些怪物或巨兽。

《千手观音》 铸铁、钢架、各种物品 1997-2012

余:在今天地缘政治的特殊语境中,宗教或以宗教为名的文化成了冲突的藉口和导火线。你1996年作品《三步九迹》,就直接将伊斯兰教、佛教和基督教三个宗教和95年巴黎街头恐怖事件的要素──垃圾桶联系在一起。又如转经筒,你刚才提到也像 “狼牙棒”,是祈祷法器也可以是武器,而藏传佛教不免令人想到西藏的民族冲突与政治抗争。请问你对宗教,比较是著重在哲学性、历史性的思考,或也关注它与时下地缘政治的纠葛?

黄:《三步九迹》虽然不在这次展览中出现,但它以模型和草图的形式出现在一个长54米长条展柜里,它起着贯穿其他在场和不在场作品的作用。“三步九迹”是一种中国传统道教仪式中的“禹步”。常识中,两脚一步只有两迹,除非跛脚加上拐杖,这使我产生一种“三足并行”的意象,佛教、基督教、伊斯兰教在世界大陆上跛行的意象。这关键是“三足”一个东西,比如“三足虫”,如果世界上有一千种不同的宗教,那就是一条“千足虫”。这还不是一般意义上的互相影响的问题,这几乎是“并置”和不断地“改宗”,像岩石穹顶清真寺中的巨石,它既是希伯来的亚伯拉罕捆绑儿子献祭的地方,也是穆罕默德“夜行”的起点。或是像德勒兹所说,“基督……非佛教环境下的佛陀之鸟”(《尼采和哲学》)。至于所谓的地缘政治、民族冲突,政治抗争,都只是一些表象。

余:若你认为宗教不过是一个“怪物”,请问这世界上还有哪些“怪物”存在?你和宗教与其他这些“怪物”之间的关系?归根结底,你的宗教观为何?

黄:在一个“人类的动物园”里(借用殖民时代的一个语词),所有的怪物被特别地保护,艺术本身也逃不出“怪物”的命运。当怪物愈来愈稀少,愈来愈脆弱,“人类动物园”也就愈大愈精致。不要去问信仰的问题,尤其对泛神论者或同时又是无神论者而言。

《工地》 铝、布料、金属组件 2007

余:这次展览主要结合近年来的作品而成,例如横放的宣礼塔是2009年為伊斯坦布尔双年展所构思制作,针对了当时土耳其的特殊语境,时空转移下如今在罗马基督教的语境中展出,你怎么看作品在不同展地背景的意义?这是你从一开始就刻意用含糊不确、模棱两可,来让作品意义具极大的开放性(换言之,多少在你的设想之中),或是作品因为机缘、偶然而自己增生、释放不同意义?

黃:我的方法和“就地创作”不一样;就地创作几乎是不可移动的,因為其意义被特殊语境所锁定,这无非判定一件作品的死亡──就是死亡本身也是移动的。在我的“行脚布袋”里,或我的“工具箱”里,装有各种各样的东西:沙子、宣礼塔、葫芦……沙子(《沙的银行或银行的沙》),但沙子也非上海所独有;宣礼塔也可以跟土耳其没有关系,巴黎、日内瓦、青岛也可以看到宣礼塔;葫芦也非中国所特有,在丢勒版画《书斋中的圣哲罗姆》的右上角就有一个巨大的葫芦……

余:宣礼塔横放在地面,基督教祈祷椅是你从二手店买来的或是从教堂流出来,而且残破待修,你呈现的其实是一幅宗教破败的画面……

黄:何为“破败” ?经常是因为无人光顾而导致破败。我觉得称之为“残留物”比较好,就像有人称欧洲的四大残留:英国的贵族院、普鲁士的总参谋部、法兰西学院、梵蒂冈。而残留物经常是金碧辉煌,游客芸芸……

余:你似乎长久以来对“残留物”特别感兴趣,例如今年夏天在法国南特的个展“蜕”,几乎所有作品,不论是《蛇蜕》、《达芬奇的八匹马》、本拉登最后的藏身地《阿伯塔巴德》,甚至更早之前以“消化”、“呕吐”作为表现手法的作品,几乎都与“残留物”的概念有关。请问对你来说,“残留物” 具有哪些层面的象徵和意义?“残留物”对我们思索和分析世界的蜕变和现状有什么帮助?

黄:我们喜欢引用威廉·福克纳(William Faulkner)《修女安魂曲》中的一段名言“过去永远不死,它甚至不会过去” 。我们通过“残留物”来认识今天的世界,我们本身也将成为残留物,只不过是残留时间的不同,从瞬间到几千年。

《马戏团》 木头、竹子、动物标本、树脂、钢、线和布 2012

余:这次展览一个很长的展柜,陈列了你过去许多作品的草图、模型、手稿、册页,这些可说是你作品实现之前,构思、酝酿过程的记录与痕迹;你将这个展柜命名为“残留物”。你是有系统地在收集这些创作痕迹吗?展出这些物品的用意(我们彷彿闯入艺术家的脑子或工作室里了……)?

黄:展柜的东西可以说只是“千分之一”,当然你不能从计量上去理解,“千分之一”是用来说明“残留物”是不可计数的,那是和纸字篓、垃圾桶联系在一起的,与销毁、更改、抹去相联系。对艺术家来说唯一可保留的只是“遗忘”。

余:这次个展名称为“蛇杖”,自然令人想到圣经《出埃及记》中耶和华让摩西将杖丢在地上变成蛇、伸手一抓变成杖来证明神迹的故事。事实上这并不是你第一次使用圣经的典故或意象,请谈谈你和圣经的关系?什么时候开始对圣经感兴趣?平时如何读和理解圣经?

黄:所有的题目都是有意无意的圈套,这个圈套就是人们想要了解更多的欲望,就像提问题。特别是在作品本身看上去晦涩不清,题目就被人误认为指路牌,在艺术中经常是先有指路牌,然后再修路,或是说,在无路的地方放上一个路牌。我读圣经就像我早年读维特根斯坦的《逻辑哲学论》,我被书中的编码所吸引,比方说,“3.324 因此很容易发生最基本的混淆(整个哲学就是充满这种混淆)”, “5.6331 因为视野没有这样的形式……”,在圣经裡,比方说“创 3-1, 3-4” “出4-2, 3-4”,“但 1-7” “马19-24”等等,是片断,无以计数的片断吸引我,唯有类似哲学和诗才可能因片断而存在。

余:那么你对事物的观读和理解是否也都是从捕捉“片断”来切入?你怎么看待和使用这些“片断”?

黄:片断也就是我以前认为的“碎片式”的了解,甚至比“完整”的认识更可靠,问题是“完整”对于一个人的有限性和短暂性来说几乎是不可及,也就是说完全无意义。片断是脚注,你完全可以忽视正文,只是提取脚注。

《蛇杖》 铝 2014

余:谈谈“蛇”吧……你似乎对蛇很著迷,近来常以蛇为作品形象。这次个展也有一些蛇,包括一条巨蛇骨架蜿蜒横亘于展厅上空。请问你喜欢蛇哪些特质?蛇具有哪些象徵意义 ? 在这次展览发挥哪些作用?

黄:不存在“对蛇的着迷”。只是蛇的“家族”极其庞大,超乎我们的想像:小至土里的蚯蚓、人肠中的蛔虫,大至神话中的云中潜龙。蛇、活蛇、蛇标本、蛇骨、蛇皮、蛇蜕—万物都是药。在我的作品中,《95佛手》有四只手握著小白花蛇,它是从中药铺找到的;清热解毒,蛇小到直径三毫米,长度只有15厘米。1993年我在美国俄亥俄(Ohio)的《人蛇计划》中甚至没有蛇的形象,只是那些组织国际间偷渡的人被称之为“人蛇”中的蛇头。2000年在法国阿维尼翁(Avignon)教皇大厅中的圣米歇尔修道院,铺了青花黄龙地砖,在圣米歇尔雕像头上悬挂一条由蛇皮做成的梯子,这是关于“蛇龙之争”。2009年在纽约Barbara Gladstone 画廊中的《蛇塔》像个小建筑,蛇的肋骨类似教堂建筑中的穹拱,观众进入蛇的腹部,螺旋上升直至头部。在这次展厅里,那条蛇(蛇骨)与那块红布的关係。(红布的一面吸引一串“头领”,另一面吸引或排斥一条蛇。)同时那条蛇正在蜕变为一根拐杖,或是相反。我们可以买一条小活蛇,把它煮熟,把肉剃净,研究它的骨骼结构,头部分七块骨头组成,下顎骨中间可以分开。所以蛇的嘴可以张得很大,“蛇吞象”是可能的,所有的骨骼都是可以分开的,靠皮的张力和弹性来维持。当然,作品中“蛇”的含义和象徵的追问在所难免,这也是我上面所提到的陷阱。现代艺术的传统曾经反对“象徵”,所谓“白色即是白色”,它不代表什么。当然我们完全不必理会它的教条。在圣经开始的《创世纪》和结束的《启示录》中,蛇的形象却代表著“邪恶”。既然世界的“创造”离不开“邪恶”,那么我们就对邪恶有了另外一种新的看法。对我的作品而言,“蛇”的出现,它既没有所谓的第一次和最后一次,它像时间的不变和延绵一样。

《布加拉什》 玻璃钢、混凝土、动物标本、模型直升机、警报器 2012

余:我对你工作室满壁的藏书印象深刻,你似乎博览群书,对哲学理论尤其感兴趣。不论早期写的文章或是现在册页里头关于作品的笔记,都显示你的抽象思维功底深厚,作品蕴含的概念和思路,就像德勒兹所提出的“块茎”理论一样,充满异质多样、滋生蔓延的连结。有趣的是,你的作品却一点也不抽象,不仅有形有体,甚至以鲜明巨大、堪称奇观的形象出现,而且你至今完全自己动手,若是由工人制作也是自己做设计图,在尺寸、材料的每一个细节严格把关,你曾说过,艺术家终究是个手工匠。能否谈谈你如何看待这两者之间的关系?为什么你那么在意自己动手做?为什么近年来不论是《方舟》、《乌贼》、《海蛇》、《蛇蜕》或是这次在MAXXI 展出的宣礼塔、转经筒或蛇杖,似乎愈来愈具象,而且尺寸经常巨大无比?

黄:一个人可以学习如何思考,但毕竟还算不上哲学家。哲学家这一“自然抄写员”,而且一直是名副其实的抄写员,也终究是另一种手工匠人。二十世纪艺术史有一种冲动,就是从一种手工匠人(画或做)到另一种手工匠人(写或说),比方说早期观念艺术、某些极少主义…… 这是我所要回避的。艺术家工作就像鸟造巢穴,蜘蛛织网,至于“大小”完全是自身的限制。蜘蛛结网只能在一棵树叉的两个枝之间,它不可能在一条河的两岸之间……