来源:雅昌艺术网

2015年9月8日,一本历时三年编著的艺术家深度个案书籍《关于——耿建翌》发布。作为中国美术学院跨媒体艺术学院出品的“感受力”系列丛书第一辑,《关于——耿建翌》特邀了凯伦•史密斯(Karen Smith)、皮力等国内外学者就耿建翌的艺术创作脉络与其问题意识进行研究与撰文。本文作者为徐震,为雅昌专栏收录的《关于——耿建翌》一书“口述”部分第六篇文章。

采访时间:2014年8月2日晚

采访者:刘畑

受访者:徐震(艺术家,“没顶公司”创立者,与耿建翌相识于1997年)

采访地点:上海某酒店大堂

徐震(以下简称为“徐”):

1997年我们在上海做完一个展览,因为杨振中是老耿的学生嘛,所以就一起去杭州玩,然后就认识了,当时和培力、老耿一起认识的。

刘畑(以下简称为“刘”):是什么展览?

徐:“晋元路310号”,1997年3月。老耿没参加,是我们年轻艺术家,好多人都是第一次做展览。像认识前辈一样地去杭州认识的。

刘:当时觉得老耿是什么感觉?

徐:之前不认识他,但是也看过很多他们做的活动,包括作品,包括老耿组织的“45度为理由”、“11月26日作为理由”等展览。这些都是在当时为数不多的艺术活动中,特别是南方很重要的几个人组织的、很先锋的活动,所以一直觉得老耿是前辈。当然到今天也是这样觉得,他们的精神、要求、态度,还是给人很坚挺的感觉。

刘:那是什么时候开始比较密切地有交往和合作?

徐:认识之后因为性格大家都比较爽气,所以合作都挺好。比如“art-ba-ba”有一阶段的两三年是“江南布衣”作为赞助方,老耿他们自己的一个工作室作为委托方。那时候还没有正式设立“想象力学”,是“想象力学”的前身,名字还没有起,但是工作室已经在工作了。那一段时间里面合作特别密切。但是其实之前大家都是很好的朋友,上海杭州也近,所以每年总要碰几次。

江南布衣艺术中心赞助"Art-Ba-Ba"期间网站页面

“失眠”展览海报 上海比翼艺术空间

由江南布衣艺术中心赞助 2008

老耿还是比较好沟通的人,而且我们也并不是把老耿作为一种师长、老师来看,其实还是一个比自己年龄大的朋友,感觉很快就混熟了。大家一起做展览,组织展览,比如杭州那个“出事了”的展览等等,也一起互相参与讨论一些项目事情,也一起出去玩、旅游,会一起做很多事。也聊艺术,包括你的兴趣爱好,或者最近的事情,除了朋友交流之外也是一种信息沟通交流。

刘:老耿对你有影响吗?

徐:有,就是我前面说的这种精神性的、坚持性的东西,非常有影响。我是很早就意识到老耿作为一个前辈对于我们后辈的影响。但是很多人意识到其实还是从老耿在上海“民生”(现代美术馆)的展览里,我周围有很多朋友去看,你会发觉他们对这个事情的看法开始转变,对老耿有很明确的一些看法了,也开始意识到有些东西由于老耿这样的人在坚持变得还是很重要,这些都是我自己亲眼看到的。

刘 :我觉得这个挺有意思,你再说得具体一点,比如原先的态度是什么样的?

徐:中国当代艺术的变化经过很多争强好胜、斗勇;材料上、做法上;包括从理想主义到现在的市场化,所以到了90年代末期、2000年之后,大家开始进入了一种类似“眼球经济”的偏景观类创作的价值观衡量,很多人在追求。老耿的很多创作正好不是这个类型的,他们那一代人里其实商业化是很浓郁的。老耿一方面还是在做自己想做的事情,并没有为这些东西为动;第二方面,他的风格并没有太大的变化,至少没有那么张牙舞爪。我记得有很长的一个阶段,很多人没有过多地提到老耿。虽然我们不一样,我们牛嘛,我们盯着几个很牛的人,觉得这样就可以了。这几个人都不是很在乎外界是不是关心你。或者外界很关心你,你觉得无所谓;外界不关心你,你也觉得无所谓。所以我觉得老耿、老吴(吴山专)和我— 我觉得我也挺自豪的,我们都是这样的人。

老耿在“民生”的展览一做出之后,我是有意在观察:这帮人到底能不能明白这样牛的不得了艺术家。出乎我意料的是,的确有很多人是真的觉得挺好的。当中的确有很多人之前聊起,会问老耿这几年在做什么,好像不知道他在做什么。但看完这个展览之后大家都觉得厉害,而且大家觉得很厉害的地方跟我想象的也都比较接近,是一个整体的感觉。所以他是很典型的中国这一代艺术家的缩影:他身上有很明显的、很强硬的以个人化去强调的东西,尽管大家会说那是那个的年代理想主义的东西。但是我们先不说内容,就先说他有一种个人非常明确的要求:由于这种要求,通过时间产生的深度,有一种无畏的东西。不是说我们今天缺,才来讨论它的价值,而是说老耿本身就是不在乎外人缺不缺或者需不需要我。他就是这样子存在的一种东西。可能对我来说,这个是非常重要的。

刘:当时1997年认识老耿以后,是通过什么事情感受到他的这种特点?

徐:其实他的人也是这样的,并不是说他的创作,我觉得我们说得更多的还是人。他这人其实就这样,他有他倔的地方,有他非常明确的、也许从另外一个角度看来是不合理或者不满。但是就他来说,他就是要这样。他很像一种“耍无赖”,说我就要那样,但他其实就是坚持下来或者说撑下来形成一个饱满的、完整的人。

刘:你觉得是一种固执吗?

徐:首先,它肯定是一种固执,包括我们在内,很多人如果有这种性格首先就是有这种固执的。然后我觉得是一种尊严,一种自我的要求:我如果不能这样活着,那活着就没有意义—属于是有点这样的,所以我觉得这是要求。

刘:另一方面,老耿又好像是一个柔和、很温和的人。

徐:对,很照顾年轻人。我觉得不矛盾:他在想承担的、想去做的事情上面是非常强硬的,在日常生活中老耿是很随和的。

刘:老耿到今天跟我们,包括跟更小的学生,都还是处在大朋友的那种状态。

徐:对。

刘:所以对你来说,老耿他的存在是不是有点像“我其实本来也想这么做,但是有一个人这么做的时候,我再这么做会更有力量”?

徐:肯定有,特别是在你年轻的时候。当你还不知道、不明确自己的性格,可能有些东西还没有形成,还没有那么清醒的时候,有这样的前辈,有时候你会觉得很幸运,你会在某一个阶段有这样的人在,看到了会觉得是一种激励,我觉得很好。

刘:我可不可以理解这个影响是在“如何”做事情,或者说态度上。

徐:我觉得是态度,你可以去问问80年代的那批小孩是不是也有接受到老耿的这一点。我感觉我周围很多人被老耿这一方面影响是很大的,可能每一代人看到的跟上一代人接受的影响不一样。

刘:那你的创作和作品方面会受老耿的影响吗?

徐:现在看来很明确受到的影响不明显,但是因为关系很近,这种处理事情的方式、处理作品的方式,肯定在某一阶段是受到过影响,肯定是学习的。

刘:能不能具体说一下学习到的?

徐:当你没有接受太多信息的时候,有几个已经开始这样做的人,他对于你增进当代艺术的了解肯定是起到很大作用的。至于说哪一块,有时候不是说某一个细节,可能就是混熟了,对当代艺术有感觉了。

刘:或者我换一个说法,你最欣赏的老耿做东西的手法是什么样的,用你的话会怎么来说它?

徐:很平淡、平静的地方,有一些真实的东西被他做出来了。这是我理解的他的一个特点。比如我们比翼艺术中心做过老耿一个展览叫“没用了”,我们全程参与,帮他找人、把家里没用的东西快递过来。其实当时听了这个方案之后不会觉得这个作品有多怎么样,就觉得信任,觉得是没有问题的。果然做出来之后,它造成的观感和这堆东西存在的价值,和原先的想象完全不一样。

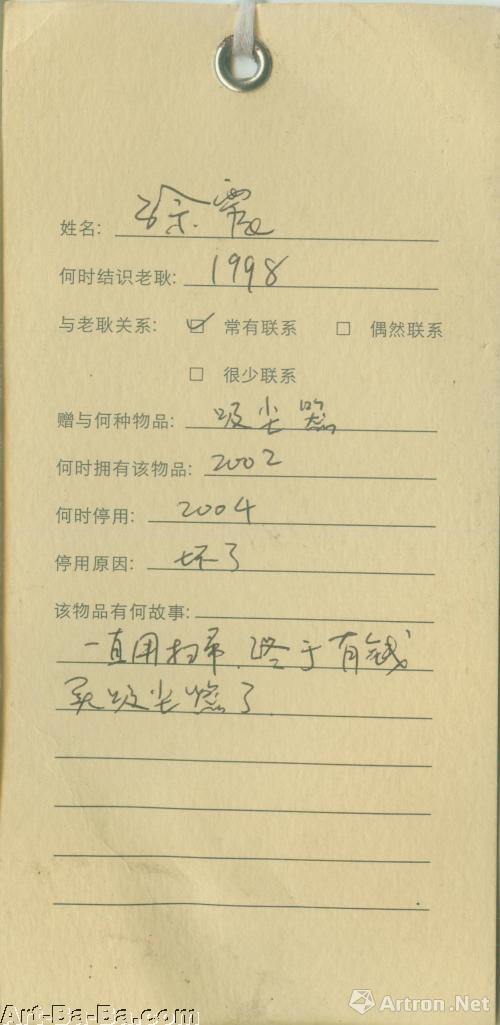

《没用了》(2004)之徐震 —— 吸尘器

刘:时间其实会让作品不一样,《没用了》某种程度上做的时候是为了将来准备,有时候像一个发酵的做法。

徐:对,所以这都是一种很好的品质。

刘:另一个,老耿很可能在一个群展上出一个作品,大家觉得这个不太起眼,但是民生那个展览整个气场很足、系统搭建起来很完整。我就开玩笑,老耿这个是“意识形状”:他每次做一小块,最后拼出来,原则是不违背自己内心的想法。

徐:这个有点神化了,不是违背,我觉得老耿也是在找。而且我认为好的创作者是:知道那里有东西就可以了,不用去了。我觉得老耿、老吴都有这种。而次一级的作者是要去、拿过来;我觉得高一级的是不用去,就说一句“那里有东西就可以了”。我觉得老耿就属于这种层面的。

刘:这个说得好。我的意思是,因为他每次都是很敏感的状态,可能无法言表,但是在感受符不符合我的想法、没法忍受不符合的事情的时候,渐渐地把每一件事情拼在一起反而形成了一种明确的“想法”。

徐:没有,所有的艺术家都是这样的,差的艺术家也是因为他这样形成的一个整体感觉。

刘:但是有些艺术家很多时候是为了权宜之计。

徐:这个不能这样说。所谓的“权宜之计”,不能用道德层面来衡量哪一个权宜之计更高级,我们只能从技术层面来衡量哪一个权宜之计更高级。所以从这个层面来说是没有区别的,所有的艺术家都是权宜之计,老耿也是权宜之计,不能说解决一个问题跟解决一个心态是不同的权宜之计,这都是权宜之计。解决一个问题也是权宜之计,解决一个内心的需求也是权宜之计。所以,我觉得这个没有区别。

刘:这个话题我们继续掰一掰,有一种情况可能是这样的:我为了打赢这场战役可以不择手段,可能是处在这种状态,但是有些人虽然要打赢这场战役,但是更看重的是另外一种东西,不是做违背自己的想法但是能导致胜利的。

徐:你这个假设不对的,里面有太多的不对等的东西,就按照你这个假设我来回答,只能回答出你要的答案。(笑)我想,老耿要求的是一种平等性,不要去通过贬低别人去抬高他,我觉得这是没有必要的事情。我前面说了,老耿是一种很高级的人,很多问题不用在他这里讨论。我们看上去一个人很能讨论,其实是因为讨论双方一样低级,互相离得近,所以有很多共同语言。其实很多人很难去讨论,是因为他比较高,和外界没有关系,人家也不想媚俗给你们,人家按照自己这样活着,跟你们有什么关系?老耿就是这种人。

刘:这个我是同意的。我们换一个角度,你觉得老耿和其他的艺术家最大的区别是什么?

徐:就是能从平淡里面所提取到的真实性的强度是很罕见的。虽然很多人都会从这种角度去创作,因为创作角度都是共享的,你也可以画山,我也可以画山;但是他就是这种角度,属于强度比较大。或者说,形成了一种很个人、很明确的风格性的东西,不管是视觉风格,还是方法上的风格。

刘:你会怎么解读他的作品?

徐:对作品本身的看法,可能要从上下文来看:当时这个作品诞生的语境是什么,这个艺术家为什么这样去选择,肯定是有前后文语境的。如果脱离这些,我们可能只能说这个作品“不错”。所以我觉得还是上下文的关系,比如“黄山会议”老耿叫人家填表格,对比表格的轻松和荒谬性,那种笔触所带来的悲情的、带有人文热情的、抽象表现主义的等等就相对来说显得虚假了。

刘:你有没有特别喜欢哪一件,从个人角度来说。

徐:可能还是 “表格”系列,第二个就是“书”系列的,用各种方式把颜料倒进去产生颜色。其实很多作品我都挺喜欢的。

刘:你这两个特别喜欢是在什么点上?

徐:这两个它很“轻”,它的痕迹感很少,很难得。

刘:不会特别苦大仇深的那种很辛苦、挥汗如雨的。

徐:老耿充分地利用了现成品的关系。我叫你填表格,表格跟接纳者之间的关系是现成的。他只是调了很小很小一点点,甚至于没调,稍微转换了一点关系,就把一个很好的作品给做出来了。这是我说的痕迹很少。

《没用了》(2004)之徐震 —— 吸尘器

刘:就像把那边桌上的东西拿过来了一下,就做出来一件很漂亮的事情。

徐:对的。我好像记得有些人说这是“点子艺术”,但对我来说没有任何说服力。

刘:为什么?

徐:我没有那么多的 “流派” 必须 “正宗” 的观念,我属于有点乱搞的,只要你搞得好就行。

刘:你会觉得有所谓的 “点子艺术”这个东西吗?

徐:所以我现在没搞清楚什么叫“点子艺术”。首先,“点子”,哪一个作品不是点子呢?

刘:这种“点子”的状态就好像没有积累,突然蹦出来一个想法,就它了。

徐:很难说的,所有的创作都是忽然蹦出来的。

刘:“点”的对应是什么?是“线”。(笑)

徐:多做几个点就成线了,你连续的几个点子艺术都是线了嘛。从我个人来说无所谓的,“点子艺术”换今天的话说,文艺青年是做点子艺术的,因为文艺青年做两下觉得艺术太累了,就不搞了。拍拍脑子今天做两个方案,过两天觉得无法生存,也没有地方让我展览,发现原来这种浪漫、艺术性的东西是如此残酷,这种叫点子艺术我们承认。

刘:换一个角度,如果那种一辈子只干一件事情、就在这个重复的点上,这个是不是也是“点子”⋯⋯

徐:所以我对“点子艺术”不是很认同,它不具备实际说服意义,因为都是点的艺术。你要追求一个姑娘,你要想一个办法,这不是点子吗?你要去参加一个展览,你要想一个方案,这不是一样吗?可能一个方案不过,再想一个,不行就再想一个⋯⋯因为我耐心比你强,我想了四个或者五个,难道我就比你更 “点子”吗?不见得。

刘:但我想这个跟刚才纠结的那个问题有一定的关系,可能提“点子艺术”的那个人,他其实心里面想的还有一种是类似“坚持艺术”等等。

徐:我现在觉得很多事情都是说出来的,你如果不说出来,也许你也就这样。我说你是点子,也许你就是点子;我说你是坚持,也许你就是坚持。只要你明确自己的兴趣,你管它呢,别人说是点子就是点子,无所谓的。

刘:你一直对话语是有怀疑和排斥的?

徐:没有,我其实不怀疑话语,因为没有话语不成方圆,但是我一直说不能“只是这样”,因为会进步的,你怎么知道你前面等的不是我呢?当然我也不能很肯定说你前面等的一定是我,这个东西是一种可能性而已。或者是一种假设,我觉得人还是要学会假设,如果不去假设,生活太无聊了。

刘:好的。回到老耿这儿,合作的事情中有没有哪些是比较典型的?

徐:首先,这是一种荣幸,高素质的人群可以在一起合作。具体的就跟正常合作很像,当然大家合作得还是很愉快的。因为我是很倔的、原则性很强的人;老耿也是很倔的、原则性很强的人。两种这样的人在一起,有时候会有第三个人、第四个人,却没有什么太大问题。这个事情是扩张性的,而不是互相妥协型的。

刘:有没有碰到过两种“倔”冲突?

徐:好像目前为止没有。

刘:那很完美。

徐:也不是说完美,没有什么大冲突,小冲突也就忘了⋯⋯

刘:小冲突也把它当加法来做了,大家都是往上加“正”的东西。

徐:因为大家价值观都比较接近,目标也比较接近,都不是特别在乎自身个人的利益,这点很重要,大家有公心,所以就不会有大矛盾。哪怕你不认同我也没关系。

刘:反正是为了结果,不是为了“我”。那么如果让你特别正面地、直接地去说,假设有一个人突然问你觉得老耿是一个什么样的人,你会怎么来说?

徐:很牛的人。要让我说是很牛的人多不容易啊!没有几个很牛的人的。

刘:如果用描述性的,不是形容性的。

徐:老耿是一个特立独行的人。很多人是“特殊”或者“特别”,但是“特立独行”是很难的。

刘:很多人号称能这样,其实很难。

徐:不是说说的,人家老耿不说的。因为我属于比较顶着,比较硬一点的个性。老耿的“硬”不像我表面上的硬,老耿更多还是内在的坚持。当然我也内在坚持,但是我表面上有时候还是会流露出来,张牙舞爪一点。当然大家可能处理事情角度不同,所以会用不同的方式。老耿也不能叫内敛,但是老耿也不谦虚,对不对,也不是那种刻意谦虚、虚伪型的,他也不装,就是很特立独行。你问我的话,我跟老耿很多地方是比较像的,性格上面大家还是有很多呼应的地方,我们见面都没什么废话的:(他)“徐,来帮个忙”,(我)“没问题”。大家都属于义气型的。

刘:了解,不会玩什么虚的。

徐:我觉得他也很讨厌“装”,我也很讨厌“装”的那种。

刘:那扯开一个话题,你有没有想过为什么那么多搞艺术的人都会让人觉得很“装”呢?

徐:艺术是一个“装”的行业,所谓“装”就是有台面上和台面下的,艺术是要划分阶级的,只有通过“我比你好”、“你比我差”才能证明这个东西是在发展的。我觉得这个不是问题。但是有些是日常行为的“装”,装过了就是虚伪,累不累?不是不会装,其实我们都很会装,但是没必要的。“装”对艺术来说是没问题的,艺术有时候是完全需要的,只有“装”才能发展,当代艺术是有这种可比性,所以一部分是需要这样的。但是我们不太喜欢人“装”,人是平等的。

刘:有一次老陆(陆兴华)说你徐震像三分钟在台上,我就演个三分钟大反派,三分钟结束以后就结束了,但我这三分钟要百分之百的大反派。

徐:其实这跟人的性格有关,我不太喜欢在很多人前面,就有点像上课去灌输什么东西,我一直认为这种感受是个人的,我很难去向外叙述。比如说我跟你在聊天,你会发觉跟超过三个人以上聊天是完全不一样的内容,为什么,因为人多我不知道你要听什么,我们还是很照顾别人的感受。我们俩一聊天其实几句话,我就知道我们沟通的一种节奏或者沟通的上限下限,你知道我们可以谈到什么地方,人一多,你没有办法掌握这种东西,但是我又不是不管别人感受的,这其实也是一种对文化的理解。为什么我说我跟老耿有些地方比较相像,老耿也不喜欢在公开场合辩论、说教。

刘:你说到灌输,你怎么看老耿的教学?

徐:我对他教学不了解。

刘:2008年“四季”展览时候他说过一句话,我印象很深:“艺术可以学,但不可以教。”

徐:对,我觉得艺术不可以教,所以我为什么不愿意上课,就是这个原因,我觉得教你们、骗自己,不是说情感上无法接受,是技术上我都不能接受。艺术是可以鼓励的,“你这样做不错”,但前提是先要有“你”,才有“我”来鼓励你,不能是我跟你说 “这个方向不错,你去做”,我是很不相信这种东西的。至少你先有五六个方向,我可以了解。为什么?艺术有时候是要有误区才能成长的,它跟可能数学这种理科不一样,艺术甚至有时候是要把自己扔到很“笨”的程度,你才能挺进一点点,而且经常是这样的。

刘 :那你会怎么看老耿早期的那些绘画的东西,比如说《第二状态》、《灯光下的两个人》。

徐:很好,我觉得其实跟他后期是一样的。第一,他是选择不同的形式来创作。第二,那几个大头(《第二状态》),是当时处在“绘画对他的影响”的情况下的创作,不是他选择绘画来创作。大家其实在那个阶段都是一个惯性,都在拿绘画当作工具,很正常,也不要说他有没有对于形式的觉醒或者选择媒体上的觉醒,我们不要谈这个。整个社会、整个行业都在这样去做的时候,他用了这种常规的形式去创作,我觉得是这种心态。

刘:那时候可能不会想太多。

徐:不会想太多,不会想是不是跳出来用另外一个形式,其实就是一个同学画了这个,我去画那个,就这样。我们每个人都有这样的状态。

刘:今天大家可能会说这个事情会用哪种材料,这个更适合用影像、这个事情要平面。

徐 :肯定是有,但是大多数人是瞎扯,连对这个形式的把握和直觉都没有,完全是时髦型的。“这个用录像”、“那个用绘画”、“那个用行为”⋯⋯很多人是瞎扯。换句话说,今天做艺术,门槛低了。也不是说原来好,但我觉得做这个东西还是要有一个素质要求,不能说什么人都来弄,还是要有一种感知:因为它很复杂,所以要有感知、要有情怀、要有一定的知识背景、也要有欲望,有些时候还需要有谋略,它是很综合的事。但是这个行业又是不清楚的一个行业、晕糊糊的一个行业,不是说像数学1+1=2能推出来,这玩意儿推不准。

刘:所以你觉得做艺术的“素质要求”它是什么呢?

徐:这个就跟一个电脑一样,有软件、硬件的。比如说,至少不是色盲。这还不够,还得敏感。得对形式产生的情感变化要敏感,得对这种所谓的古典美学的套路敏感,得对事物敏感。而且也要对每一个时代的艺术所产生的形式的要求敏感,要对自己这个时代有可能需要什么素质的东西敏感。而不是说对历史很了解了,对艺术史很了解,就觉得我这个素质绝对能当艺术家了。不见得,你未必能当今天的艺术家。因为今天面向的是未来,所以你不知道未来需要什么。

刘:你在艺术这个观点上是不是算一个天才论?

徐:不是天才论,我属于“摸着石头过河”的论调,但是摸着石头过河,你得比河高。不是天才论,还是有一些入门的要求。

刘:很形象。那怎么看后来老耿在“想象力学”的框架下做的这些东西?

徐:很好,我觉得和他的创作是一样的。如果是别人来做,我会觉得这种东西有点偏口号,形式包装得比较漂亮,偏舆论、语言游戏。但是老耿来做我就不会这样想,就是有信心,这就是一个很牛的人对另外一个很牛的人的信心嘛。

刘:再具体一点,怎么理解 “月食”或者 “课堂”?

徐:老耿一直在关注一些“关系”,我觉得已经不是一个创作的范畴,老耿这个人对各种可能性产生的关系,各种东西碰撞出来的关系,他有他的敏感。所以“月食”、“课堂”,“想象力学实验室”上面做的展览,尽管大家都是做展览,但是你把几根线串起来,他其实还是在敏感于这些关系产生的(效果),一是对关系的敏感,二是对关系产生的东西的一种敏感。

刘:可能一方面也是对现有的艺术创作的想象力开发的能力,他有一点点的怀疑。

徐:对,肯定是这样,所有的创作者到了一定的阶段,会厌倦或者会怀疑他曾经非常信赖的方法或者方法论,以及试图去得到灵感的某些角度,都会怀疑的,这很正常,我觉得这才是一个负责的创作者。

刘:有点像是说我们在一个不在现有的、通常理解的艺术的范围内的一些事情上,比如说做菜⋯⋯

徐:我觉得做菜对老耿来说就是一个艺术的项目。

刘:但是不在现有的通常理解的“艺术”范畴内,在这个前提下在其他一些事情上去找。就像先到“外面”,然后再回来,迂回一下,其实最后还是为了这个行当一直关心的事情。

徐:没有,我觉得老耿就想走出去,不想回来的。或者说他就在做他自己想做的事情,不存在走出去和回来。其实你回到我前面说的,老耿不是那种循规蹈矩的人,不是大家觉得这个事情厉害他就去做的这种人,他是去做自己认为厉害的事情的这种人。所以他做这个,从我的角度来说,完全能理解,而且他肯定有他自己的道理。一次看不懂,你就等;两次看不懂,你再等。也许他失败了,也没问题。这样的天才有个把失败也是人类的荣幸,我觉得没问题。

其实老耿在创作中流露出的是一种人性,或者说人性中肆意妄为的东西。艺术史对他来说是无所谓的,困不住他的,这种东西对他不重要。别忘了这种区别可是非常大的,它直接取决于你为什么工作,所以老耿更偏“玩”一点。

刘:像你说的,如果心里面想着艺术史,某一个作品,不管是针对艺术史或者想要进入艺术史,都成为一些⋯⋯

徐:对,于是就不会放入太多自我的东西,这种时候他的自我也会变成一种被动接受的自我。

刘:这个还是刚才说的那个“点子”?

徐:也不能说点子。就是一个是为“这个”工作,一个是为 “那个”工作。真的可能是教育的结果。有些人就是喜欢诉诸经典、做规律性的东西,他觉得安全;有些人就会觉得应该释放人性,我爱干吗就干吗。但是两种都有好有坏,老耿那种过度,就会变成一个玩家;另一种过度,就会容易变得单调。

刘:你刚才说了一个词“安全”,我觉得挺有意思,为什么会说另一种方式安全?

徐:因为你要去某种系统的标准或者要求中,说明这个系统其实是种“册封系统”。但是你自己要玩的话,这个标准没有人定的。你面临的是一个孤独的漫长的过程,你赢了也没人知道,你自己高兴就可以。

刘:你觉得你自己也是在这样的状态?

徐:对,但是很多人认为我是靠外部册封系统,其实不是,一个是被迫的,一个是乐趣,还是不一样的。

刘:跟我编这个书的张骋有一个说法,老耿的作品看上去很酷,但是其实又很润。

徐:对,这个“润”就是我说的这个东西,你只有玩起来了才会润,“算”是算不出来的。这就是我们经常说的艺术家点石成金的那一步,就是这个“润”。因为它不是以一种绝对性的标准和要求来完成的,它是退回来的,它是有缺陷的,而这种缺陷往往就落到了人性的上面。

刘:你说的这个“人性”和我们通常说的“人性”是区分开的。

徐:不一样,我说的“人性”其实就是一种真实的东西,所以我刚才会补一句说它是有缺点的。

刘:我们通常说的人性其实是理想化的。

徐:对,那是“人应该有的”一些。我们这里说的人性偏向于真实的,你不高兴或者你有缺陷、内心阴暗,都真实地投射在创作的动作中。

刘:这个里面,艺术家会碰到一个困难,就是“想不想成为一个独一无二的人”,这个诱惑非常大吧?

徐:其实是个伪命题,因为每个人都是独一无二的,只是你在表达过程当中怎么表现出这种独一无二。所以这种命题不用过多地考虑,甚至这种命题不是三四十岁之前应该考虑的。有些人二十岁、三十岁就“独一无二”了;有些人可能积累到四五十岁才开始觉得我“可以”独一无二。所以这个问题也是一个伪命题,同时对于有些人来说是个比较危险的命题,你很容易为了“独一无二”去工作,但是艺术的确一开始就要求你有个性,所以很多人很容易拿捏不住的。

刘:这里面就有技巧性的点。

徐:这就回到我前面说的,摸着石头过河你得比河高,这个也是直觉上的素质。过不去就不要过去,很多人觉得应该怎么。其实做艺术家,更多的就是这种对鸡零狗碎的东西的处理。比如对有些问题的道德取舍,有些问题是需要勇敢的,有些问题需要笨一点,有些问题是需要一根筋的⋯⋯有些困难的时候需要你一根筋的,而大多数人有困难的时候是变得像一个超市老板一样很“精”⋯⋯全是这种问题,很少有艺术家真的输在想法上。

刘:可能你要很聪明地做一件事情是容易的,但是你要很笨地做一件事情是挺难的。

徐:要看什么事情,反正从我的角度来说都是提倡把事情简单化,不要搞得太复杂。到最后就是一招和两招的区别,或者一招和半招的区别。跟下围棋很像,尽管我不会下,但是最后高手就是比你简单一点点。

刘:那么你说的“一根筋”是什么意思?

徐:有些问题不要想得太复杂,答案在很远的地方,不要想去抄近路。我跟老陆有些言论几乎是一模一样,老陆肯定经常说多读书、一本书读三十遍,像我这样多读书什么问题都能解决。我也经常跟艺术家说,很简单的,每天坐着想方案,每天做绘画,每天做雕塑,90%的问题全部在这个过程当中没了。我觉得你平时都矫揉造作的,没到有火候的时候,跟我有什么好谈的。我每天扔多少时间在这里面,你又扔多少时间?跟老陆说的一模一样的,老陆说我每天多少时间看书,其他人跟我谈什么谈,一样的。

刘:你觉得老耿是这样来做事情的吗?

徐:我相信老耿有很长一段时间是这样的。

刘:尤其是弄那些书、虫子咬出的边缘,包括做胶片的那些东西。

《神圣的边沿》蜡纸、原书页 1997

“无知”展览现场上海民生现代美术馆 2012

徐:对,应该这样的。

刘:有点像农民去耕地。

徐:对,我们都是这样的。因为这个地只有像农民一样耕才能耕好,没有别的。大家都只希望明天太阳好一点,或者下星期下场雨,是不行的。这块地方既然叫“地”,那只有一种叫“农民”的东西、用这个方法去耕它,没有别的方法。

刘:认识老耿快二十年了,印象里面有没有深的故事或者事情,或者他说的话,或者某些场景之类的闪光点。

徐:没有,这是一个很健康的相处过程,没有特别,都是很正常、很平静的。我跟他隔一段时间会聊很多,我们因为没有什么顾忌的东西,我们基本上什么都聊,老耿现在也不太出来,他也很好奇很多事情,我就把我知道的跟他多介绍一点。

其实我们很多东西都并没有变化,只是处理的事情在变化,我们自身的态度没有什么太大变化。上次跟卢杰也在说,我这十几年没有什么太大变化,因为没有停过。一直在工作,你就没有时间去总结、感伤、发挥情怀,什么都没有,就是很冷静地工作。我理解的老耿跟我们都是很像的,当然人生的某些阶段会有一些态度上的变化,其实工作节奏都没有什么太大变化,因为它就是每天。所以你骗不了自己,每天都这个样子,不工作也难受,你没事干。你也不像一个小孩,十几岁会去激励自己一点东西,到我这个年龄不用去激励自己,已经养成一种很好的习惯。

所以每天基本上是这样的状态。你要考虑很多东西,你要学习,你要想一些方案。当然,也要安排一定时间来管理。其实从一个创作者的角度来说,最大的工作是要给自己腾出时间,这个是主要的工作。

刘:这个腾出时间是说“闲”吗?

徐:不管是闲还是忙,你要为自己腾出时间,让自己把有目的性的东西尽可能做掉之后,你还有时间。我觉得老耿也有这种想法,创作是等待一种— 或者说是控制偶然性的结果,你当然不相信这种东西,但是你不得不承认这种东西。所以主观来说你会希望它是“控制”的结果,而不是天上只掉了一个馅饼,第二个馅饼永远不掉下来了。

刘:是不是换一个角度,如果你没有留出这个时间的话,偶然性是不可能进来的?

徐:不知道,因为你只会选择一种工作方式,有些人不会这样工作。我们自己从这样的工作节奏当中得到好处了,你充实,知道你有结果,全是因为这样。

刘:你说自己跟老耿很像的地方,我自己的感觉,有一个是关于正确性的问题,几乎一直是绝对地怀疑。

徐:对,包括我们连自己都怀疑,所以怎么可能不怀疑别人呢。

刘:能不能稍微解读一下你对正确的怀疑,包括你理解的老耿他对正确性的怀疑?

徐:我们进入了很有次序的,已经被规定好的世界,你不禁会问凭什么是这个样子?当然你也不知道你会怎么样,但是你就还是会问凭什么会这样子,这种下意识的意识是很强的,老耿也是很强的。

刘:问了“凭什么”的下一步是?

徐:下一步你不知道,一般来说不会知道的。但是这是一种原始冲劲,很多东西都建立在这种冲动上面。

刘:我的意思是问了“凭什么”后,那么会转化出什么?

徐:所以你会去创作,你会去质问,由于质问产生的一些结果⋯⋯

刘:可能你一般不是用一个思考的状态,而是去用“做”一些事情的状态。

徐:我觉得做就是思考。不是说你坐在那儿想就是思考— 去做就是思考,或者说你决定去做,我让别人去做,都是这种思考的结果。

刘:我的意思就是,其实你不是用“思考”的结果去“做”,而是有点像做的过程就等于我们通常说的思考。就像问了一个问题:河有多深—是跳下去,用这个方式来“思考”。

徐:这个是创作方法的问题,有些人就是我这样的创作方式,有些人是那样的创作方式。

刘:就像老耿做那种穿衣服的分解,他其实就是把特别普通的事情提高到一个特别有正确性的层面,但是其实他最终是要反对正确性本身,它可能不在这个穿衣服这个事情上体现,或者说也体现在穿衣服这个事情上,但其实体现在更多方方面面你更习以为常的地方。

徐:差不多。

刘:记得老吴(吴山专)有一次说老耿“不劳碌”的感觉,他又说他自己,包括你都有一种“奔命”的感觉。

徐:我知道,他经常跟我说。但我倒觉得这个无所谓,因为每个人存在,也可以说,各种状态都是“在路上”。倒不是说用你比我辛苦或者你比我轻松,来判断这种东西的区别。因为必然你得到什么的确就会在某些方面失去什么,这个是相辅相成的,所以我对这个没有任何的预判。老吴一直觉得老耿更优雅。是,从这个庸俗的层面来说,老耿是比我们要优雅,这个没问题的。

刘:也不是他的某一个特性。

徐:我们这一面比他屌丝么,不说明什么特点。所以我说他是一个质量很高的人。

刘:我知道你的意思。最后我们说一下关于“莫名”这个东西。你,包括老吴,包括老耿,其实在某种程度上都会谈,或者做的方向里面包含这个东西,莫名其妙的“莫名”。

徐:因为我们根本不管别人。也会有人说你们是不是过于骄傲之类的,但是我觉得这不是骄傲,这是一种权利。跟别人没有关系的事,我就一朵花长出来不是为了给别人看的呀,别人觉得它好看那是别人的事情,跟花没关系。花就是“我有生命力”、“我要从土里长出来”。可能某种程度上,我们这种人控制得不好会有侵略性,因为你占领了某个空间,就势必会有人失去空间。但是我们这些人应该说都是高质量的人,还是会在这个边缘的时候为别人考虑很多,为整个社会考虑很多,有可能侵占到别人的时候会考虑很多。所以我们也会很敏感于跟他人是没有关系的,他人喜欢不喜欢我们根本没有任何问题的,我们不会把这种喜不喜欢划入我们的评判标准来衡量。这种时候就是一个“莫名”的时候:我就连我自己都不在乎,创作当然能长得很好。它不是为了表现这个层面的自我,作品更多的是跟艺术家在一起成长,它某种程度上是长出来的一种东西,艺术家是一个养料,那个是结果。艺术家就是“药渣”。

刘:你会在创作上追求“莫名”的状态吗?

徐:这是对结果的要求之一。就像有些人觉得画好看点就可以了,你会觉得好看点肯定不行的,肯定要加点什么东西。那加什么东西,那这些人会加各自不同的东西,有些人觉得一定要有批判性,有些人觉得一定要有文化,这就是每个人加的东西不一样。

刘:你会加什么?

徐 :可能大多数情况来说,会强调一种差异性,一种不那么容易被理解或者不需要被去理解的某些点。这种点其实也是一种拓展,要看具体创作,创作并不是我想干什么我就去做一个,创作有时候没这种想法,就是“点子艺术”点得多了么。老耿也一样,也是一种,一拍脑袋,这种想法很好玩,直接就去试,也是这样的人。

刘:你觉得他对“莫名”会有追求吗?

徐:我觉得我们这些人不是对这些东西有追求,而是认为这些东西只要我们做了,它就会在。这是很明显的,要追求的事情我已经觉得好多年没做了,以前会有“追求”,觉得自己不够,后来发现不用这样去考虑问题。

刘:这个状态的转变是怎么发生的?

徐:就是你自信嘛,或者过度自信嘛。(笑)

耿建翌,1962年8月出生于河南郑州,1985年毕业于浙江美术学院油画系,现任教于中国美术学院跨媒体艺术学院,主持“基本视觉研究所”。

感受力丛书 第一辑《关于——耿建翌》

编委主任:许江

编委(按中文姓氏笔画排序):孙歌 孙周兴 张颂仁 邱志杰 范景中 陈嘉映 高士明 曹意强 大卫•约瑟里特(David Joselit) 贝尔纳•斯蒂格勒(Bernard Stiegler)

主编:高士明

学术编辑:刘畑 张骋

作者(按中文姓氏笔画排序):包德贞(Jeanne Boden) 皮力 凯伦•史密斯(Karen Smith)刘畑 郑波 葛思谛(Paul Gladston)

译者:宫林林 唐晓林 丰静帆

受访者:郑胜天 张培力 王强 吴山专 邱志杰 王功新 施勇 杨振中 邵一 徐震 张鼎 劳伦斯(Lorenz Helbling) 范厉 沈立功 蒋竹韵 胡笳 王长存

采访:刘畑 张骋 李晟曌

录音整理与校订:张骋 刘畑 方超巧 每位受访者

装帧设计:偏飞设计事务所