来源:画刊杂志

编者按:于渺,现任OCAT当代艺术中心西安馆学术及公共项目策划人。她正忙于《从大街到白盒子,再离开……:中国当代艺术中的流通介入实践》的写作计划。这份提案刚刚获得了“CCAA中国当代艺术奖第五届评论奖”。除此之外,她的另一个关于艺术家庄辉的个案写作项目也在进行之中。本期《画刊》就两个提案涉及的相关问题以及当代艺术写作的诸多面向对于渺进行了访谈。

《画刊》:你这次CCAA获奖的写作项目,题目是“从大街到白盒子,再离开……中国当代艺术中的流通介入实践”,这里的白盒子是一个比喻吗?

于渺:原来写的题目比较简单,就是“中国当代艺术的流通实践”。后来觉得加点意象吧,可能更加吸引人一些,不过挺绕嘴的。

《画刊》:你提案里说的流通和传播之间是一个什么样的关系?

于渺:你非常准确地捕捉到了流通带有的传播属性。是的,这里的流通的确包括媒体的传播,但不是全部。流通是从经济领域中借来的概念,指的是商品、劳动力和资本在市场体系中通过价值交换产生的流动。传媒世界里文字和图像的传播,我认为也是一种流通。汉语中的“流通”更偏重经济层面的意思,但是英语中的circulation更具有普遍意义。所以,流通不是一个通过学理构建出来的抽象概念,而是有着非常真实的经济和社会的基础,涉及到很多具体的人和事情。中国社会的市场力量从上世纪80年代萌芽,90年代侵入整个社会肌理,到后来融入全球化体系,这30多年的历程可以说是流通方式演变的历史。流通的前提是网络的形成, 流通本身也在不断生成新的地域的和全球的网络。这些网络包括传媒、商品行销渠道、物流系统、大型商品交易博览会,以及人际关系等等。全球艺术体系就是多个网络的复合。所谓“当代性”和这些网络的兴起有着内在联系。但是这种力量并不是一下子渗透到艺术里的,“八五”美术运动并没有涉及这类议题。最早对市场的流动性有意识的艺术家是吴山专,他托熟人从家乡舟山老家低价批发了一堆虾贩到“89现代艺术大展”上卖,他是真的当生意来做的,但是卖了一会儿就被官方带走了。 后来他的实践中一直有一条线索是反思商品市场,全球艺术市场和博物馆中的物流循环系统之间的联系, 他本人也在劳动力、中间商、观光客、买者和卖者之间不断转变。他可以说是最早把艺术家和市场机制的关系纳入思考和实践的艺术家。

这个研究首先是个从上世纪90年代至今的历史性的梳理。90年代,艺术家开始对正在形成中的商业和媒体的流通网络进行认知、想象,挪用、介入、模拟,以及自我重组。流通网络的形成和流通的本身产生了那些政治。这个过程中,艺术家对于艺术价值和自我价值的认知又是如何变化的?可以说这个课题的提出不仅是对90年代至今当代艺术实践的观察,更是融合了对于中国社会的观察。我的研究目前正在推进的是90年代的部分。我一直对90年代感兴趣,因为我觉得中国的90年代是在世界当代艺术的发展历程中非常独特的时期。那时候,艺术展览体系和艺术市场尚未形成,大量从事当代艺术的艺术家们处在体制外的野生状态。他们是教师、编辑、广告人、工人,甚至是无业盲流,其身份和工作状态与今天日趋“职业化”的当代艺术家大相径庭。他们受到展览空间匮乏、政治审查、资金和个人身份合理性等种种限制,纷纷转向各种“非展览空间”寻找展示机会,在仓库、楼房地下室、工厂以及购物中心、展销会、麦当劳、夜总会、立交桥下等空间都做展览。更有意思的是, 一些艺术家还挪用报纸、信件、明信片、挂历、广告、传真、快递等大众媒介。这些媒介不仅仅是公共展览渠道,本身也是一种社会网络,能给艺术家带来更多参与社会流通的机会。一些艺术家利用这些媒介有意识地突破艺术圈子的局限,去达到更广泛的社会传播。

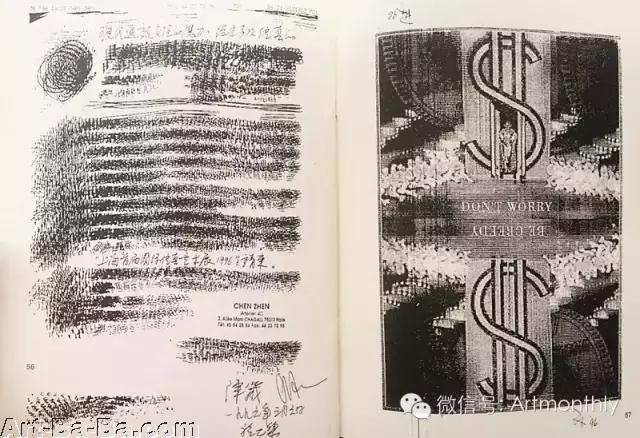

1996年传真展“让我们来谈谈金钱”陈箴的作品

《画刊》:可以举几个例子吗?

于渺:比如说王友身曾经利用《北京青年报》的平台和网络在上世纪90年代做了一系列纸上展览。《北京青年报》原来是共青团市委的机关报,是拥有经典权力形象的传统媒体。90年代初,报社进行了成功的市场化转型,扩大发行渠道,发行量达到40万份。本来就有权力背景,再加上市场化成功带来了新的文化资本,《北京青年报》的社会影响是巨大的。1994年,作为美术编辑的王友身利用职务之便开辟了当代艺术专版, 邀请了顾德新、汪建伟、王广义等艺术家创作作品刊登在上面。他们提交的很多作品不仅相当个人化,而且对社会有很多批判性的思考。再比如,1999年的《一表人材》项目,张大力和朱发东等艺术家在北京国际展览中心散发自己编印的小报。他们不希望自己以边缘的身份远离社会,也不想做只给艺术家看的地下展览。他们从当时的商业小报、传单和街头广告中得到灵感,向社会推广自己的工作和艺术理念。进入2000年以后, 地产项目遍地开花,一些艺术家把自己的作品寄生在地产印刷品和出版物上。 1996年的“传真展”也很有意思,那是加拿大艺术家Hank Bull和施勇等四位上海艺术家共同策划的,主题叫“让我们来谈谈钱”。他们把传真既作为全球通讯媒体,也作为艺术家自我组织的方式, 更是一种艺术媒介。 在华山美校的展厅里展示这些传真的时候, 徐震去看了,当时他还没毕业, 这个展览对于后来他参与策划“超市展”也是有影响的。

《画刊》:你说的徐震利用超市是指《香格纳超市》吗?

于渺:不是,《香格纳超市》是徐震2007年做的作品。我说的是1999年徐震、杨振中和飞苹果一起策划的“超市展”,可以算作是《香格纳超市》的历史渊源。 他们在一家上海的购物中心里租了一个店面,改造成一个临时超市,前面的空间卖参展艺术家制作的小商品,后面的展场空间展览装置和影像作品。 “超市展”不仅仅是上世纪90年代大量利用非展览空间的展览之一,更是艺术家的一次全面调动营销、买卖、管理等各个商业环节的流通实践。从商场里的超市到以画廊命名的超市,从艺术家对消费社会的介入到对艺术市场的思考,艺术家的阵地是从社会参与转移到了美术馆吗?今天,大多数人们知道的都是《香格纳超市》,但是很少有人知道曾经的“超市展”。

1999年“超市展”的入口

《画刊》:这个东西背后的一连串的历史背景被割裂了。

于渺:对,是一个被宣传和被屏蔽的过程。《香格纳超市》这个作品为什么我们都知道?是通过画廊、艺博会、机构展览以及各种艺术媒体的传播。它以前的展是一种野生的状态,当时还没有艺术媒体运作这个事。《新民晚报》倒是报道了一下,说这种艺术不伦不类。

《画刊》:你提案中提到一种转向, 是一种什么样的转向?

于渺:我在对上世纪90年代艺术进行观察的时候,同时也一边观察一边想2000年之后,尤其是2008年至今的当代艺术,进行比照阅读。随着艺术家在艺术体制内的角色逐渐地明确和稳定,他们的社会角色是不是越发单一化,越发被封闭在艺术圈里了?价值的评估体系是不是越来越依赖艺术圈内部的批评家?这样的转向反映了一个什么样的历史境遇的变化?对此的反思能给我们带来哪些可以落实于当下的行动?

《画刊》:现在的这种市场化、圈子化的艺术系统是不是束缚了艺术家的表达?

于渺:很多伟大的现当代艺术都是反抗艺术体制的结果。体制的价值评判可以成就一些人的事业,也可以束缚我们的想象力。如果说上世纪90年代的“野生状态”是当时的社会境遇使然,而现在时代变了,那么艺术家是不是应该在内心的某个角落保持某种“野生精神”? 在不断的思考中偏离成功和主流,不断给自己和社会的思维惯性提出问题,甚至制造麻烦?

1996年传真展“让我们来谈谈金钱”丁乙的作品

《画刊》:你在提案里提到了当代艺术今天机制化和市场化的困境,具体指的是什么?

于渺:资本的强大和无所不包是每个人面临的困境。上世纪90年代的社会领域的流通和传播其实带有很大的乌托邦成分,但是2000年以后的网络和流通性跟资本越走越近。另外, 近年来反思艺术体制也成为一种新的艺术惯例,这种惯例带有一种悖论性的东西,艺术家和批评家在批判体制和市场, 又暗地对资本的权力充满神往, 这是否又落入自己批判的陷阱中?当然, 还有老一代艺术家功成名就,获得了认可后,缺少持续的问题意识,缺少理性的反思。生活安逸了,大量精力消耗在出席艺术界的开幕式和晚宴上,没有有力的作品再拿出来。所以我觉得,成功之后依然保持一种自我放逐的野生状态还是有必要的。

《画刊》:相较于上世纪60年代出生的艺术家成名后遇到的这些问题。现在新的年轻的艺术家又是另外一种状况,他们普遍有更为强烈的市场目标感,这和当时的情况又不一样。

于渺:你说的这个我有同感。年轻艺术家的创作生涯过于职业化是个值得警醒的问题。 很多年轻人从中学直接进入美院,毕业后去伦敦纽约的艺术院校游学,假期去看各大双年展,做出很多特别像双年展的作品。在艺术圈的Party里出入多了,自然会有人注意你,有一家机构给你做展览,其他人就会跟上来,反正大量策展人都没有时间和耐心做自己的研究,艺术界里的跟风是一件保险又没有成本的事儿。一些年轻艺术家就像进入大气的平流层一样,从纽约飞到威尼斯飞到上海,平稳得很,可以跟下面的气流完全不发生关系,也不影响各自的成功。我把他们叫做“平流层艺术家”。有时候我想,某些年轻人真的没有混过社会,不知道普通百姓是怎么过日子,也不在乎当代艺术的气泡外面的社会是怎么运转的。人生经历扁平,作品就只关注自己和艺术小圈子,相当封闭。同时批评家也有自己的问题。 之所以我们有年轻艺术家太商业的印象,也许正是因为我们看到的艺术家都是通过市场和市场赞助的媒体筛选出来的,而我们自己并没有真正去做功课,与更多的艺术家进行深入的交流。即使那些成名的艺术家,我们又真正了解他们多少?虽然我得的是艺术评论奖,但我没有把自己当成艺术批评家,也不认为自己是艺术圈里的人;虽然在艺术机构工作,我一直与当代艺术的圈子特别是商业画廊保持距离。这种“不入流”蛮好,保证我不让艺术圈的利益和人情遮蔽了视角,也不想让当下流行的艺术话语影响自己的判断。用自己的视角去观看是最有价值的。

1994年8月25日《北京青年报》画廊版,上有汪建伟的涉及方案“室内电视天井”

《画刊》:你在写作过程中遇到的最大的困难是什么?

于渺:我的最大的挑战还是如何在不同的历史阶段,根据不同的具体语境去定义“流通”。现在我是研究的初期,不想轻率下结论。还要大量地采访艺术家,希望一些论点自然地生长出来, 而不是自己先有一个判断,然后用语言技巧去圆这个判断,那不是严谨的研究。有一个艺术家对我说他做的这个作品就有流通的元素。我说你不要让我的概念影响了你,这个概念有自己的合理性是因为它根植于具体的历史语境,不能被无限泛化。我还是想继续与艺术家广泛交流,收集材料,让我的论点获得更多的现实土壤。任何研究都有研究者的预设,但是预设要和现实碰撞后得出的火星才有价值。

《画刊》:你怎么看待艺术理论和艺术实践的关系?

于渺:上世纪70年代之后的西方艺术界的艺术批评越发理论化,哲学上的转向直接地影响艺术评论。批评家将拉康等人的理论模型与艺术模型紧密结合起来。这些理论提供了认知艺术的新的视角,但是也使得某些评论家不再深入关注艺术家的实践,而是去拿艺术家的作品僵硬地对应理论,去证明理论的合理性,无形中将艺术家的实践沦为理论的注脚。今天,大量的中国学者在推介、翻译西方理论资源,这是重要并且值得尊敬的工作。 但是,作为艺术史的书写者,我更希望以艺术家个体的实践来丰富这些思想资源,思考这些理论如何在一个个鲜活的艺术现场里被延展,甚至被修订。毕竟,人,才是历史的行动主体,而不是理论。

《画刊》:除了CCAA这个写作项目,我知道你目前还在做庄辉的个案研究,你在进行这两个并行项目的时候有什么样的体会?

于渺:对,现在我在同时进行两本书的写作,其中一本是艺术家庄辉的个案写作, 是新世纪艺术基金会资助的当代艺术家个案系列中的一本。 当你真正进入每个艺术家人生历程的时候,就会意识到那些惯常的历史宏大叙事都有粗陋之处。个案研究的重要就在于让我们看到每个艺术家作为个体的丰富性和差异性。我想我现在进行的写作是处于艺术评论和艺术史学术写作之间的交叠地带。不管怎样,写作是一切实践的根本,还是要先写出来再吆喝。

《画刊》:强调一个历史语境,在一个大的文化框架里思考艺术。

于渺:是的。不管写展评还是写史论的长文,我都是有历史意识的。我喜欢去找当下的现象背后的历史渊源。另外,我也不想把艺术家单放在当代艺术30年短短的发展框架中思考,而是试图把艺术家的实践放在更深远的历史空间,寻找与20世纪以来的文化史有什么样的交织。以庄辉为例子,这种交织可能开始于他出生以前的民国时代,那时候的民间摄影术通过他父亲的摄影实践对他后来的艺术工作有着潜移默化的影响。另外,我也特别关注艺术家实践中跟现有的宏大历史框架有哪些“不合牙”的地方。一种什么都能套进去的叙事,肯定有问题,所谓的“不合牙”才是历史的鲜活之处,一定要把这其中的必然性和偶然性挖掘出来。