来源:艺术界LEAP 文:梁健华

徐坦,《匀速,变速,1》,1992年日用品、地方食品、电动(旋转)装置、娱乐和新闻的录像,1500×1200厘米

梁健华

在1993年,徐坦正式加入“大尾象”艺术小组。“大尾象”成员之间并不存在一个具体的艺术主张,只是基于赞同新的艺术形式而走在一起。某种意义上,组成“大尾象”,除了成员间相似的立场外,还包含了聚拢有限资源的作用。

在这个阶段里,有时候立场比具体的艺术主张更为重要。选择做什么样的艺术先于怎么做。广州这个当时的经济重镇,经济发展在个人身上以具体的生活内容反映出来:“富人”开始在眼前出现,人们开始吃宵夜、去酒吧喝酒。晚上回家看翡翠台(香港电视台)剧集等。个人对世界的接触是在每天具体接触中逐渐建立的,而不是事先被赋予了一种方式进而产生理解。

在面对大量涌入的信息时,徐坦形容自己有一种“眩晕”感。可以想象的是,这种眩晕来自于对周围试图重新进行把握时产生的乏力感。要试图建立理解的话,就需要各种辅助工具。如何重新建立一个令人信服的理解结构,即使在今天共识仍不多。

徐坦,《新秩序》,1994年,幻灯投影、军用摩托车、塑料模特、建筑模板、生活垃圾、床垫、充气小船,尺寸可变

在1994年的作品《新秩序》里,徐坦用幻灯片在作品里罗列了30个句子和20多张相关图片。里面轮流展示“如果耶稣基督出生在胡志明市”,“刘德华,殖民地的文化英雄”这样的短语。这些句子既是问题,也混合着徐坦试图理解周围变化时作出的各种论断。但这些判断并不是严实的结论,它们恶作剧式地拼接着各种互不相干的词汇,包含着各种灵光乍现的想法。虽然这里面不排除宏大叙事的嫌疑,但不同于同时期其他艺术家那些关心社会的作品,徐坦工作里对世界的关注,显得更为细节和具体。也显示出他直接面对日常事务的倾向。我们还不能以经典意义上的概念艺术去理解他的工作,因为他在作品里更多是试图表达自己对世界的看法,特别是表达如何理解在身边发生的各种变化。

这意味着他的作品并非完全站在艺术自身的角度去提出一些美学尝试,而是通过作品形式让艺术家以一个观察者的角度进入生活——作品是徐坦介入生活的一种媒介,它自身并没有成为目标。需要说明的是,这种参与的愿望与后来出现的关系美学、社会介入类型的艺术不同:它是由一种把文化看作一个整体的认知方式带出来的。

“所以我觉得‘孝’这个词,孝顺,

表面上解释就是说,儿女要对老一辈人口,对父母,对长辈好,

但是我觉得这是一个表面的说法,真正的意思呢,‘孝’的真正的意思是我们要延续自己的血脉,

就是说对我们来讲,对于我们中国人来讲,要延续血脉,

比孩子要对长辈好要重要得多,

这个是‘孝’真正的含义,表面的情况就是儿孙要对长辈好,”

摘录自“社会植物学”项目中的作品《可视性言说的写作:关于种-种子,血脉-不朽,和孝-Eudaimonia》

这种创作的驱动力一直贯穿在徐坦的工作中。他以艺术家的身份作为掩护,对周围生活的主动思考,一开始有着天然的优势。因为在“创作一件作品”作为理由的掩盖下,有趣的想法(对周围的生活提出意见)可以制造一种美学体验,也可以掩盖这些想法是否有价值这样的质疑。

徐坦在作品《问题》里,花费一年时间研究了关于《国际法》在实施过程中的情况。利用在当中发现的一个逻辑悖论,构成了作品。他在这一年里通过阅读、研究、写作,试图建立对问题的持续关注,并建立一些靠得住的看法。此刻,我们重新审视后来的关键词项目,不难发现,驱动力来自:想知道来自哪里。

《问题-1》,1996年,6立方土、5部幻灯投影、60张幻灯片、4名农民工现场工作(将土垒成一座玛雅金字塔的形状,然后开始不断切割,直到变成平地,持续6小时),1500×1500厘米

徐坦试图从理解是如何建立起来的层面,观察人们在日常生活里所持有的那些观念,在此时此刻的构成是什么——在认识世界过程中所体现出的民主,即:每个人在慎重思考过后,是都可以对事物发表看法的——而这些认识是先于学科论证之前就展开了的,徐坦对之进行的审慎研究,为其作品提供了厚度。

在早期的关键词项目中,徐坦采访了不同背景的人,在分析采访内容之后,筛选出相应的关键词。这些关键词通常是在访谈过程中反复出现,或者与采访对象相关的敏感词汇。它们集中在受访者所关心的议题,如“工资”、“婚姻”、“自由”、“保障”等。这些具体的价值判断在最大程度上避免了现有知识系统的诠释,成为一个产出认识的出发点。

这样的工作随即带来一个问题:艺术家是否可以加入到生产概念的游戏当中去?显然,他是希望加入到概念生产里去的,但不同于依靠严谨论证方法的学科研究,徐坦始终认为,在学科之间,存在着一个灰色地带(也许是艺术家得以涉足的地方),这个地带不仅仅是维特根斯坦所说的“不可言说的领域”,还是由于科学论证因其自身局限之外,尚无法涉足的区域。艺术家在这里的反复审视,寻找出有启发性的认识,这些认识是否能最终成为被认可的知识,也许并不重要,重要的是,它们提示出了更多进行理解的角度。在这样的尝试中,作品的栖身之所不仅仅是在那些展厅的白盒子里——有可能是在艺术家的访谈和艺术家的研究里。

《“科云”的词》,出版物,2010年

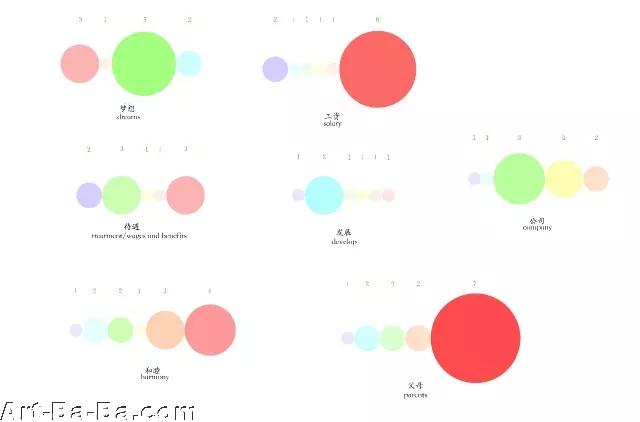

2009年,徐坦在青岛的科云公司实施项目。采访17名员工后,整理出115个高频词,并再组织23名员工进行讨论,让他们选择不同颜色的彩笔在这些关键词里划出自己关注的词,最后得出关注率较高的27个词。徐坦与参与员工交流对所关注关键词的看法,以及对所选色彩象征性的看法。选择频率最高的十个词依次是“父母”、“和睦”、“家人”、“福利”、“工资”、“公司”、“孩子”、“家庭”、“旅游”、“梦想”。

早在2010年的出版物《“科云”的词》里面,徐坦2009年在青岛科云公司实施的“关键词学校”项目以艺术家书的方式完成了作品呈现。他让受访者对自己所选的关键词标上不同的色彩,并将色彩和词汇之间的关系进行了视觉化的表现。与之前的《关键词词典》一样,这里仍存在一个对研究现场进行再现的方式——对于艺术家和 参与研讨的人来说,作品就发生在了对关键词的讨论当中。

《“科云”的词》,出版物,2010年

在2010年后,统计词汇的出现频率,不再占有重要位置。通过反复观看采访视频,寻找隐藏于其中的意义,开始成为其主要的艺术工作方式。徐坦在以往的项目中着重于寻找关键词。在徐坦对受访者的观察中,被选择的关键词起着一种类似注释的作用。关键词之间的对峙,揭示了受访者头脑中隐秘起来的意识,这些意识潜在包含着各种未被言明的价值判断。徐坦并没有明确定义它们,在项目“社会植物学”里,徐坦就开始尝试给出自己的判断——正如上文所述,在这些艺术项目中生产出来的认识,都不是专业学科中明确的知识——他对关键词所作出的判断,来自于反复审视后的发现,如同一种解题式的探寻。

对应于这样的艺术工作方式,徐坦发明了一种“视频写作”的形式,即徐坦面对镜头口述他的认识。相对于标准学术论文,“视频写作”携带着声音的情绪、镜头中的情境。艺术家所陈述的认识不是论断的观点。传统意义上的写作,在出版机制的制约、遴选下,文章显得具有可信度;在没有电视机的时代,广播中的声音充当了与出版业同等重要的公众媒体;电视出现后,可以通过视觉在传播媒介中看到画面情境。为了保证公信力,电视渠道正式的信息发布,都被要求保持公正独立。然而,电视和广播仍没有替代出版,成为正式的传播知识的渠道——纪录片承担了部分传播知识的功能,但它受媒介本身所限,不能展示论证过程。尽管如此,我们仍能通过视频记录,在其中发现各种有价值判断的认识。这些价值判断都不是由学科方法来界定的,而是通过与日常经验对照后,直接进入我们的价值系统里。

徐坦2013年发起的“社会植物学”项目中影像作品《可视性言说的写作》截图

同一个词在不同的情绪和不同的语境里说出来的时候,它的意义是不一样的。徐坦在镜头前的陈述,其语气、周围环境和语境会影响陈述出的意义。在情境中陈述认识,让“视频写作”介于严肃表述和日常口语之间。当它们和艺术家的采访视频并置在一起的时候,两者之间又互为说明,构筑了一个可以对日常重新展开智力活动的空间。

到此,徐坦针对关键词项目,给出了一个完整的工作结构:确立研究范围——采访——寻找关键词——通过反复观看采访视频和回访,寻找有启发性的认识。在这个方式里,徐坦的工作并不是一种标准的社会介入式创作,尽管他面向的是生活中各种事物,但他不寻求对社会产生直接影响。他更感兴趣的是在这些未被学科书写的地方,寻找各种节点,又在节点间构筑起一个介入生活的平台——那么在这样的结构里,通常所认为的那个掌控作品的、无所不能的艺术家主体,就只有在与他人相遇时才得以安身。作品展现的,则是徐坦与受访者、一起研究的学者,共同展开的智力活动——认知活动本身成为艺术对象。