来源:凤凰艺术

作者:Jerry Saltz

黛博拉·卡斯的雕塑作品“OY/YO”。照片:艾迪安·弗洛沙德/两棵树管理公司。

在布鲁克林和曼哈顿大桥之间的一座小公园内,黛博拉·卡斯的雕塑作品“OY/YO”就树立在公园最显眼的位置——给人以无尽的庄严宏伟之感,也是惠特曼、哈特·克莱恩等众多人的美国梦的标志。雕塑作品以多元化的语言诉说着雕刻家的内心世界——这是将美国波普艺术家罗伯特·印第安纳(Robert Indiana)的字符作品“LOVE”和“I”巧妙地融合在一起了吗?纽约。当你在曼哈顿看到YO这个词时,一股发自内心的颤栗感油然而生;这一瞬间,你也许才会意识到,这其实就是布鲁克林OY一词的变形——这两行简单的词语连接起东西两座不同的城市,如同罗盘指明方向一般,这两行词语也指明了两座城市的不同之处。就如同身处纽约,随处可以欣赏到各类方言俚语演绎的美国歌曲。你可能会说,怎么以前从没注意到这些?心中各种感叹!

在这个时代,越来越多的公共空间被开发为私人庭院,还能够听到纽约的方言小调,看到完美的公共雕塑作品,快乐就这么简简单单的来了。

纽约,高线公园。照片:西尔万·索内/盖蒂图片社。

时过境迁,现在的高线公园极为整齐洁净,高高架起的铁路线延伸开来,经过切尔西西部的肉类加工区,以及十几年前私人出资翻新的哈德逊园区,然而我却十分厌烦这一历史性转变。在我看来,这些历史性转变趋势可归纳如下:开发商出资将公共空间私有化,向代用品转变;单调、方便、洁净的成人操场,配着标准化的环境设施,放着昏昏沉沉的轻音乐;空空荡荡的城市,遍布着笔直的人行道、人造的鸟窝、各类装饰品、休息站和小点心,到处都是规范的代表。

然而,作为一位艺术评论家,我不得不承认,拉希德·约翰逊(Rashid Johnson)那看起来就如同监狱或黄油厂似得黄色雕塑,高线公园中的艾德里安·维拉·尔罗哈斯(Adrián Villar Rojas)玛雅人“废墟”水泥雕塑,去年夏天卡拉·沃克创造的狮身人面像,以及黛博拉·卡斯的温馨雕塑,这些纽约几十年内最好的城市公共艺术作品,都是得益于公共空间的半私有化——事实上,公用空间的半私有化解决了公共艺术作品展出的种种困难。解决方式?将公共艺术展出的的策划组织工作交由艺术界内部自主完成,而不再依靠法官、正课、官员、建筑师或商人们完成这项工作。当前的时代,金钱与艺术已达到前所未有的融合。在这样的时代,公共空间的半私有化就显得格外有用了——这意味着,出资出力做成了这些重大公共艺术项目的策展人和投资者,看似不为人熟知;事实上,他们所建造的公用艺术项目早就遍布大街小巷了。其实,这也是我所厌烦的一个现象。

这些我所厌烦的文化力量已然成为新公共艺术黄金时代的中流砥柱,我应该怎么做呢?我一直认为非常重要的公共艺术,但也许并不不算什么。

为研究这一困境,创造良好公共艺术的文化力量看似已不复存在,我们从高线公园开始谈起,它完全代表了这一困境的特征,这也许能以比喻或反驳的方式,揭露我的观点。

自2009年6月高线公园开放以来,已承载超2700万游客,每年游客量超过600万人次,高线公园是纽约最受欢迎的文化景点——大热门。越来越多的人来到高线公园游览,而不再热衷于参观现代艺术博物馆。高线公园是一座小型、设施便利的城市自然主题公园。尽管该公园如此受欢迎,但身处其中,我却觉得十分恐惧,如同在被困于一座人工自然之中,到处是狭窄的人行道,废墟中的浪漫,对我而言,高线公园就是公共空间私有化的败笔典型,公共空间私有化使其成为一座吵闹、忙碌、矫揉造作、花费巨大的操场,随处展现的都是策展人和大众的喜好。

像大多数迁徙至此的纽约人一样,我爱这座城市,爱纽约人的疯狂和混乱。但于我而言,高线公园却从未真正成为纽约的一部分。它就如同一座永不关闭的监狱;保护性的监禁着来此的游客,展示着人工的高架线路,以及那些照本宣科的建筑和外观。游览高线公园就像是志愿观看一场主角昏迷的木偶剧一般。但令我更不可思议的是,游览高线公园就好比将游客置于切尔西艺术画廊之上,但都未能使游客深入了解其中奥妙之处。这种新游乐式文化建筑设计使人们患上了歇斯底里盲,即只让人们看到高线公园优秀的设计和特点,而忽略这所城市的特点。除非是为了取景或拍照,我不知道哪个纽约人会像游览其它公园那样,造访高线公园。然而这些都不重要;重要的是开发商和建筑师都喜欢这类风格,也许高线公园的附近,很快也会建起类似的地方。

托马斯·赫斯维克的作品,55号码头。照片:55号码头/赫斯维克工作室。

接下来谈道的是,高线公园南端的“55号码头”以及北端的Culture Shed中心。这两处公共艺术文化场所都是典型的合成空间代表。“55号码头”是由巴里·迪勒、黛安·冯·弗斯滕伯格等人出资建造而成,由英国建筑师托马斯·赫斯维克设计创作。赫斯维克如同众多同类建筑师一样,自封为“雕塑设计师”。赫斯维克的“55号码头”基本上就是翻新的“54俱乐部”。“55号码头”将是一座浮动的梦幻岛,码头将采用郁郁葱葱的起伏景观,位于蘑菇形混凝土柱之上,其内剧场可容纳700人次观众,装饰也没什么特色。

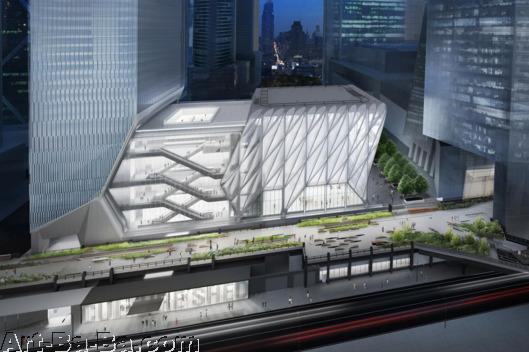

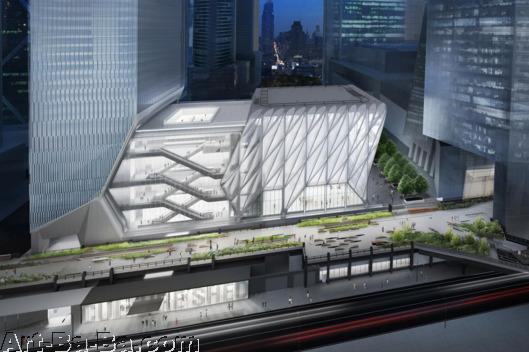

然而与高线公园另一端的Culture Shed中心(纽约史上最没内涵的大型建筑项目)相比,“55号码头”就不算什么了。该中心位于哈德逊园区附近,曾被评为去年曼哈顿最佳文化景点。该中心设计公司为Diller Scofidio + Renfro,它也是批评家历山德拉·兰格(Alexandra Lange)所说的“诡异建筑设计师”之一,也曾参与林肯中心公园的设计。与此同时,高线公园的设计公司之一也正是他们。由此可见,开发商很喜爱这类设计师。

Culture Shed中心。照片:洛克威尔集团。

老实说,Culture Shed中心是我最厌烦的建筑设计,其内配套设施极为全面。中心内设有表演中心、展览中心、剧院和视频中心,配有两座非常大的建筑。总之很难定义其整体设计风格,特别是从Diller Scofidio + Renfro公司角度来观察,该中心的设计图纸毫无特色,但这个公司却总在说,一切都在进步。事实上,Culture Shed中心和现代艺术博物馆一样,根本没人知道这些建筑的特色是什么。设计图纸常常很粗略、不清晰、甚至不完整,但永远是整齐的软件绘图,线条交错、装饰性的飞机标志可能根本不在设计之中,永远都有熙熙攘攘的人流,看起来就好像是在设计购物中心。其中一处设计的占地17万平方英尺,另一处占地20万平方英尺。这到底是多大?大约是7个新惠特尼展览馆大小。大多数地方看起来都很高大、臃肿和空旷,看着更像是阿布扎比的风格,而非纽约。

私人化公共空间的痛苦之源在于,它的设计过于安静、缓慢、奇想、静止、风格不同、没有目标。这里没有留给人们沉默的地方。这些空间只是为了人们消磨时光而建,给人们带来热闹和刺激,一切都是按照编辑好的步骤运作。身处其中不是为了享受,而是被其束缚,退化成为纯粹的观众,如同困于牢笼之中,这里没有想象和情感。走在高线公园内,或穿梭于游人之中,或坐于长椅之上,让我觉得麻木昏沉,与周围环境格格不入,这就是另一个封闭的规划系统——马素·麦克鲁汉(Marshall McLuhan)称其为“伺服机构”。这让我毛骨悚然!这些新公共项目的建立和维护费用都非常昂贵——这也是基于设计者相信,这些项目会创造足够的经济价值,以支撑这些项目的运行,使其日复一日的为人们提供娱乐。当观众减少,这种周期性富足就会消退,这些曾经带来娱乐的项目,也就会成为“废墟”。

“55号码头”和Culture Shed中心所呈现的本应是新自由主义、平等、开放,而不是阶级、金钱、特权、或精英主义。然而,现实却恰恰相反。后者才是这些文化景点的主旋律,美妙的景观、建筑特色、良好视野、剧场影院等等这些,只是伪装而已。

卡拉·沃克作品“神奇的糖宝宝”。照片:理查德·德鲁/柯尔维斯。

我当然知道,这座城市之中,我所喜爱的很多公众事物都是基于备受争论的政治、社会或个人经济之上建造而成。我都能接受这些,因为现代生活就是如此矛盾。

以中央公园为例,虽然和纽约其他地方一样,中央公园也是人工建造而成,我却仍有身处自然之中的感觉。我喜欢在中央公园内游荡,在人群中独处,随意坐在路边草坪上。我能感受到这所城市的韵律所在。本能的流露,感受着另一种生活,时间好像都停了下来,现在、过去、记忆和未来都涌上心头。我好像认识自己,又好象不认识。我觉得我的心灵得到了洗涤。我在广场、城市中心、花园等其它公共场所也有类似感受。甚至在百老汇的交通岛上,我也有这相同的感受。重要的是,任何时间内,在这些场所中的任何地方,我都能待上一整天:黎明、黄昏、半夜、会友、祈愿、独处、寻找自我或迷失自我。

然而,这些都成为了过去。新兴的多元化公园只在白天开放。这些地方在夜里就毫无乐趣所言了。人们不会在这里胡思乱想、谈恋爱、写作、工作或烦恼。如果夜间有人来此,那也是出席那些定时定点的娱乐活动,或是工作人员来保养维修。无论白天黑夜,我都能在中央公园独自漫步数个小时,可以让我在生活出现个人危机、感情危机或工作危机的时候,寻找到内心的平静。我走在67街的坡道上,想起了我过去的恋人,想到我们曾经的亲密接触,想到她和我分手的场景,想到我曾经痛苦。在看过医生或探访过病人后,我们应该在公园这种地方缓和情绪吗?你可能很难想像可以在高线公园、Culture Shed中心或55号码头这类地方,释放内心情感。我曾坐在汤谱金森广场公园,因失眠而独自骑行,自怨自艾、感到害怕,想找寻一种放空自己的方式。我在这些地方治愈自己,让我可以沉浸于内心世界之中,却又不敢到彻头彻尾的孤单。现在,这些地方都已不复存在。

公共艺术回归到人们的视野中来。于我而言,艺术使事物复杂化。就像我所说,我讨厌高线公园,它使我陷入两难的困境。我真的喜欢高线公园之中的公共艺术项目,策展人塞西莉亚·阿莱玛尼(Cecilia Alemani)是该项目的整体规划设计师。换而言之,糟糕的公共空间是发展设计的来源,这与现代生活相矛盾。这涉及到了我内心永恒的矛盾点。一方面,我深信公共艺术应该是公共领域的一部分,艺术也应该可以为门外汉所欣赏。而另一方面,近二十年来最好的公共艺术却是由私人资助建造而成。甚至几乎所有重要的公共艺术,从本质而言,都是由同一位策展人、艺术组织或业内人士选出。事实证明,我爱共公共艺术,但却不是这种公开选出的公共艺术。高线公园正是公开选出的公共艺术。

回顾下纽约过去20年内的优秀艺术作品。座落在洛克菲勒中心前方的杰夫·坤斯(Jeff Koons)的作品“小狗”,我深信它甚至能让奥萨马·本·拉登都平静下来;座落在联合广场的洛博·普罗伊特(Rob Pruitt)的作品,安迪·沃霍尔纪念碑,必将永垂不朽;位于60街的萨拉·施(Sarah Sze)地下空间,如同纽约城下的巨蟹星云。所有这些公共艺术品或是由私人资助,或是由某位“专家”挑选出来,不是政客、建筑师或开发商,也不是公众。我认为其中最好的是,卡拉·沃克(Kara Walker)的作品糖制雕塑,该作品讽刺了布鲁克林多米诺糖厂奴役工人的做法。这是对公共艺术的反驳,简而言之:沃克的糖塑作品主要出资方就是该糖厂厂主,沃伦特斯家族,而资助该糖塑艺术品也是该厂的营销策略。

理查德·塞拉站于作品《倾斜之弧》的前侧,拍摄于1985年。照片:罗伯特·R·麦克尔罗伊/盖蒂图片社

作为一名艺术评论家,我必须探寻,我们是如何来到这个奇怪的地方的。我认为,所有糟糕的公共艺术和由此而来的这个新建的公共空间可以追溯至1979年和政府服务管理局(GSA)专员理查德·塞拉设计的《倾斜之弧》(Tilted Arc)。

1981年,这件用弯曲的钢铁制成的巨型雕塑被放置在纽约联邦广场(Federal Plaza)。《倾斜之弧》标志着公共雕塑新时代的出现、其他市政大楼以之相比将相形见绌等等这些想法从未成为现实。事实是,造价高达17.5万美元的《倾斜之弧》甫一完成便遭到了来自工人、法官、律师、公务员、政客和其他在这栋建筑工作的人的嘲笑——他们认为这只是一条巨大的锈铁。公众的不满逐渐积累起来,以致在1984年,罗纳德·里根任命了一名官员,监督《倾斜之弧》公开听证会的进行。这件艺术品的命运,也许也是公共艺术的命运在那时已经被确定下来了。在艺术世界组织集会、签名向政府请愿、发起抗议并发表社论时,《纽约邮报》起到了推波助澜的作用。

该听证会在1984年3月6日到8日进行,180位各界人士在关于《倾斜之弧》的去留问题上各抒己见。超过120人支持保留这件雕塑,包括时任现代艺术博物馆馆长威廉·鲁宾,鲁宾认为《倾斜之弧》是“一件拥有巨大艺术价值的作品”。只有58人支持将之拆除。然而,这场争论在媒体上被报道为穷苦、深受困扰的工人与富有、傲慢的艺术世界的较量。1985年,一位法官作出裁决,要求将之拆除。又经过了数年后,在1989年3月15日的夜晚,《倾斜之弧》被拆除并运到了马里兰州的一个仓库,现在,这件雕塑仍留在那里。

自此,事情越来越糟。《倾斜之弧》引发反传统艺术情绪,同年,文化战争开始。从政客到美国参议院都采取了相应的行动。连小报都参与其中。打着削减预算和公共利益的幌子,共和党采取反对措施,控诉全美教育协会,以及像罗伯特·梅普尔索普、凯伦·芬利和安德里亚·塞拉诺等艺术家,称其作为接受公共基金资助的专业艺术家,却在公共场所表演污秽行为。那些文化战士想要非专业人士组成的委员会选择艺术。真是外行人。艺术界迅速团结在一起,但是,说实话,那时它已经被艾滋病和不间断的活动家进攻了十年。因此,虽然巧妙地捍卫麻坡和其他的艺术家,但涉及公共艺术post·Serra时人们采取了一个完全妥协的策略:让公共艺术和官僚主义结合在一起。这导致第二个也是最后的失败——一个至今人们仍记忆犹新的失败。

在移除《倾斜之弧》的指令下达后的第二年,布朗克斯雕塑家约翰·哈恩(John Ahearn)受邀在布朗克斯警察局门前创作三件青铜雕塑作品。对于艺术家艾亨受邀的默许,最终导致了项目失败。为了避免塞拉灾难重演,公共艺术机构和其他活动人士都在积极帮助,改变大委员会为布朗克斯委员会选择艺术家的方式。艾亨一派包括警察代表、文化事务部成员、布朗克斯博物馆馆长、当地政治家、艺术家、社区领袖和其他委员会成员。除此之外,还规定,该委员会是“有色化”,并且要“与社区一起协作”。此次对官僚主义的妥协是公共文化灾难的主要因素。

1991年9月,哈恩的三座雕塑落成。每一个雕塑都形象生动,流光溢彩,生机勃勃。其中一个是滑旱冰的黑人女孩,还有一个黑人拿着一个音箱,还有一个是戴头巾的西班牙孩子带着一只狗。哈恩真实地描绘了社区人们的生活。然而在这些作品正式揭幕之前,《纽约邮报》以标题“反黑人”大肆进行报道。“他们认为这是可能的。尽管哈恩是一个积极分子,定期与社区的成员合作,甚至之前与当地居民共同创作雕塑,并且在附近住过多年。但他仍然被说成是老套守旧的反动分子。作品中的那个男人被形容为“一个拿着音箱的无能的肥胖懒汉”;这个男孩被称为“瘾君子与狗”。哈恩被认为是一个种族主义者。对手声称,他应该塑造马丁·路德·金的雕像或穿着毕业礼服的孩子们。与之前长达10年的《倾斜之弧》缠斗不同,这次哈恩迅速惨败。哈恩被称为“漠视非裔社区”“是第三世界的白人艺术家”。一个政治家这样评论他的失败,“因为他不是黑人,就这么简单。”这真是一团糟。哈恩的作品仅仅摆放了五天就被移除了。直到1999年,市长鲁道夫·朱利安尼还能听到热心听众抱怨,布鲁克林博物馆竟然资助一位创作圣母玛利亚画像的黑人艺术家。哈恩作品现在永久安放在长岛的苏格拉底雕塑公园。

因此,艺术与公众之间的信任在这20年的下降使得开发商、建筑师和企业家有机可乘。最具有讽刺意味的是,有多少新的公共空间一直受到两个最大的美学运动(1990年代末和21世纪初)影响:装置艺术及更具影响的关系美学。他们以非常有趣风格闻名,以公众品味为主导,混合的组合设置,多屏幕,大制作推广设计理论,夸张的剧院艺术风格。

这个故事让我们理解作家格伦·奥布莱恩意思,他挖苦道:“我一直认为,应对建筑师们进行一场纽伦堡审判,但现在我相信,开发商也应该受到指责,因为他们背离了自然特色。”

至于我,虽然艺术是基于悖论,我仍然不同意此观点。我宁愿没有这些新空间,即使这意味着失去任何与他们相合的艺术。这就是化腐朽为神奇之处。

(尚智编译)