来源:先进辑刊 文:王基宇

赤脚

2005/行为,影像,图片

“行为艺术”在中国日常语言中是个用于嘲笑的修辞。而以艺术史或“艺术语言分析”来切入所谓的行为艺术作品,更是要把笑话经营成骗局。刘成瑞被称为一位行为艺术家,但他跟一位德国飞行员或东欧女人的历史处境完全风马牛不相及,艺术家首先是人,只有去理解其性命处境,才能经验到作品是怎样生成的。对于一个用一生来谋划作品的艺术家,作为观众不打破自己的日常时间,作为评论者不打破自己的艺术史时间,我们的认识怎会落到实处?我们怎能确定自己在谈艺术而非谈生意?

与其他被称为“行为艺术家”的高手们不同,刘成瑞非常注意将自己置入作品的方式,即其本人在作品中的位置与身份。在作品《十年》中,他是一个牧区支教老师;《窄门》中他是一个皮条客;《还有羽毛》与《馒头日记》中,他是一个监狱里的囚犯;《山》中,他是大车司机王占魁、乡镇政府干事党星军等12人的朋友;《修鞋铺》中,他是实习鞋匠。而所有这些身份都不是在图像中的扮演或象征,他真的给牧区小学上了一年美术课,他真的基于友谊拉皮条,他真的因犯罪而入狱半年,他真的与家乡十二个基层职业的朋友长期交往,他真的向修鞋师傅雷代全系统学习了修鞋技艺并在开张后赚到了劳动所得,这些都是作品中此时此地此在的真实身份。

修鞋 2012/行为

刘成瑞把自己的作品严格区分为现场作品与非现场作品,他认为这两者决不能混淆;上面提到的都算其非现场的作品,而现场作品指的是以艺术家身份在美术馆中出场时做的行动表演。2008年其作品《移土》得奖并参加威尼斯双年展后,他被艺术体制吸纳,成为了被承认的艺术家,成为了在印刷品上被规定好身份并被系统裹挟的作品生产者;但他的创作直觉完全地察觉到“艺术家”的创作自由是被宽恕出来的,在他此后的人生中,“艺术家的自由”将完全遮蔽“人的自由”——也就是支教老师的自由、鞋匠的自由、王占魁的朋友的自由、甚至囚犯所特有的自由。

现场与非现场作品的区分看似纠结“艺术语言”,实际上这个现场是美术馆的现场,是艺术体制的现场,在一个青海青年的经验中,这个所谓“现场”的背后充满了可疑的悬空。就像作为南京青年的PK14乐队在作品《1984二》中向中文世界发出的疑问——

“其实我本来想问的是/

你怎么可以如此轻易地相信/

其实我本来想问的是/

你怎么可以如此轻易地把自己交给陌生的世界?”

刘成瑞的区分意味着哪怕有一天世上所有美术馆被铲平,艺术这个词被抹去,当代艺术家被判有罪全都枪毙,他一部分作品中的诗意仍然能够降落在一块坚实的土地上,成为人们德性生活的一部分。

我是树林

2012/行为,图片,影像(15分31秒)

中国人经历了许多形而上的灾难,担忧又一次失去诗意,又一次失去真实的生活。

作为人灵魂活动的忧虑与紧张,将促成朝向大德的性命决断,而艺术家的生命谋划往往处于多重张力之中。刘成瑞的早期作品都是在家乡青海完成,青海作为古代游牧文化与定居文化的博弈区,一直处于中国现代化、都市化进程的边缘,工业经济、都市文化、高等教育至今不发达,在这种境况下选择朝向“现代艺术”、“先锋艺术”,实际上是非常奇怪的。栗宪庭先生在其经典文本《重要的不是艺术》中判定“85美术新潮”不是现代艺术运动,因为中国没有完整的现代社会基础。而就算与85新潮十年以后的青海相比,北京乃至内陆任何一个有美术高等教育机构的省市,都可以说简直现代化地令人膜拜了。如果85新潮都不算现代艺术运动,那刘成瑞的创作算什么?“前卫”、“先锋”的艺术形式被置于“落后地域”的青年身上究竟是为了什么?是栗先生《重》文所说的民族使命般的“思想解放”?还是为了呼应威尼斯双年展的人类学(或许作为一种研究野人的学问)转向?

在现代艺术的内部追问意义终归是死胡同,所以这里要跑跑题,绕个远路。

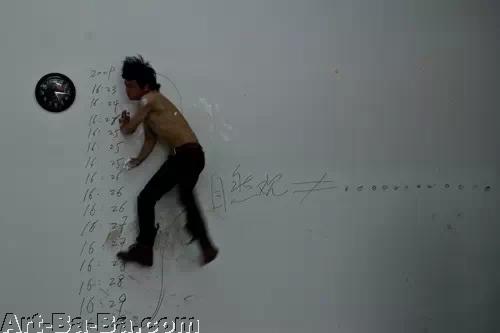

墙

2009/行为,影像

柏拉图在《理想国》中对希腊城市文明有个悲观的退化论描述,简单地说就是强调卓越德性的荣誉制会由于英雄们的老化而下降为垄断守财寡头制,寡头制的继承人们又会被玩伴教坏,城邦又转变为热衷消费享乐的民主制,丰富多彩的民主制逐步会变得言辞泛滥,这样只有言论最刺激最激进的货色才会引起注意,政客只有许诺被培养的欲望过剩的市民会有更多消费才会上台,但言论大胆的政客上任后马上将面临经济危机,市民的欲望无法被满足,统治者又不愿下台,于是只能改用武力压服大众,这就变成了人民和统治者都睡不好觉的最糟糕的僭主制。

现代艺术是西方城市文明从寡头制即贵族共和朝向民主进程的一部分,其所标榜的个性张扬与事实上艺术家的自我凸显在初期是协调的,但民主制下信息泛滥到一定程度,自我凸显就将压倒顺乎自然的个性张扬,人们无暇在海量作品中细细品味,只有最刺激最激烈的举动会引人注意。如果说有着自残与险境传统的行为艺术具有相对于绘画、雕塑的先锋性,那么这种先锋性也被同期城市文明的政治所分享;艺术与政治将越发刺激偏激,携手走向充满怨恨的僭主制新时代。

钱穆对清代士人的败坏有这样的反思。从明代开始,都市化进程就明显打断了知识人与土地的联系,分工细化与都市消费生活让官方理学强调的“彻上彻下”沦为抽象空谈。而清代除了农村社会资源进一步被都市吸纳,学术风气更有“怪诞化”的特点。这些群落割裂与碎片化的趋势,使清末的中国社会无法进行组织和动员,直到新中国之前都一直陷于四分五裂的颓势。

来自都市化进程边缘的刘成瑞就处于这样的历史持续撕裂之中。为什么平常说一个人莫名其妙就会嘲笑TA“你这是行为艺术吧”,“行为艺术”已经成了都市文化怪诞化的代表,这与广义上文化艺术整体的碎片化、泛滥化俱进。艺术家对先锋艺术的期待本是成为现代文明不可或缺的一部分,到最后却是一帮脱离实际的都市文化人被资本耍的团团转,小教派一般陷入无根据的玄想或歪门邪道的毁三观刺激。

十年

2006/行为,装置(照片、头发),彩色数码微喷/尺寸可变

身处城市文明边缘的刘成瑞被民主化的言说大潮席卷,作为公民必须说点什么,但言说已经泛滥。他曾为自己重新命名为“刮子”,应有三层意义:其语音在青海方言中是傻子的意思,这个声音被他人的每次唤起都是来自家乡的提醒,要保持某种愚蠢的清醒;文字的“刮”又为舌与刀组成,只有舌头被刀割伤才能奉上裂开的讲辞;作为匠人劳动工具的“刮子”,刮掉多余的部分,让器物表面形成平坦的秩序。这个自我命名无疑是朝向那个现代文明的神秘中心的,地方上的混混也有起绰号的,但带三层意思这种就太文艺了。

言辞已经泛滥的时代,说什么都不重要的时代,“刮子”在作品《移土》中说出了土,他用口舌之柔软将被抛弃的土地移入现代城市文明的美术馆,以肉身象形蚯蚓,“上食埃土,下饮黄泉”,用粉笔在地上书写每次出口的时间——土移到屋里,也移到了命里。

《移土》是朝向土地打开,《还有羽毛》则是朝向天空打开。鸽子飞过监狱操场,带着地上从未有过的速度,还给囚犯们带来了礼物,把人心从囚笼接到空中去了;宋徽宗的《瑞鹤图》,也并非让人单看仙鹤,是引人民抬头仰望,把鹤身后的天空展开出来。人心中若没有天空显现,哪来的“天子”?哪来的“天命”?哪来的“自强不息”?哪来的“孟达天池”?

《修鞋铺》中选择修鞋技艺,也是要在艺术中缝合脚踏的实际土地和劳作时日,只有在这样的德性生活中,才有闲暇看清一条条鱼的面孔。要是在伦敦,那些鱼的面孔绝不会显现,那里只有泡在防腐剂里的不安。

刘成瑞作品中的意图很容易识别,就是要重建出一个今天的“彻上彻下”(甚至在最早的作品《赤脚》中就能发现这个双重朝向)。悬空的艺术如何落实回地上众生的命里,不断退化向僭主制的都市文化如何与基层、与边缘、与乡村感通。青海人的酒宴说不清楚就只能假借“行为艺术”来说;其作品的凸显虽然也有自残与险境的因素,但刺激之后让尘埃落定的终是劳动与交往、天空与土地。

(王基宇:《先进》主编,“阎王爷之怒”乐队中阮演奏员,“宗庙读书会”主事人,文化评论作者)