作者:鲁明军 来源:中国艺术批评家网

摘要:随着数字时代的来临和网络媒介的兴起,既有的知识方式及其话语结构又面临着一次新的危机和挑战。本文分别通过对博客、微博和微信三种不同网络媒介与当代艺术批评实践的内在关系的比较分析和深入讨论,意在探触“微叙事”这一新媒介所依赖的知识机制及其运作逻辑,同时对其予以必要的反省和检讨。

一百多年前的中国,之所以西风压倒东风,新学取代旧学,一个很重要的原因,是出版业的兴起。曹聚仁在《文坛五十年》中曾经说过:“一部近代文化史,从侧面看去正是一部印刷机器发达史。”因此,以往的历史叙事习惯将启蒙/救亡归之于个别精英士人,如今看来,从甲午到辛亥,短短不到二十年的时间内,一个沉积了三千余年的制度和思想体系之所以被新文化彻底覆盖,还有一个不可忽视的因素就是知识媒介及其内在机制的更替和变化[ 参见沈洁:《“新学猖狂”与启蒙的生意》,见:《读书》,2013年第10期,第106-112页。]。

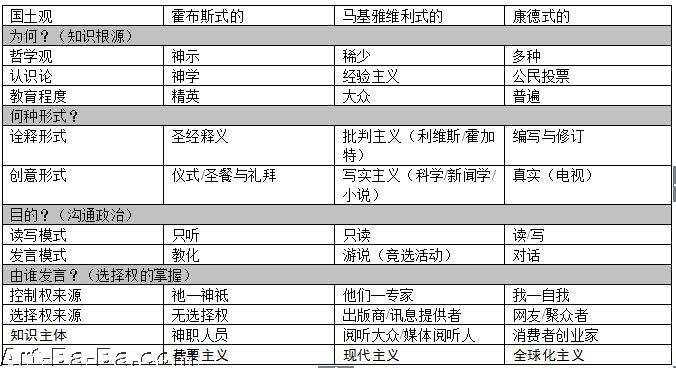

然而,一百年后,随着数字时代的来临和网络媒介的兴起,既有的知识机制及其话语结构又面临着一次新的危机和挑战[ 约翰·哈特利(John Hartley)在《全民书写运动》一书中以表格的方式揭示了不同历史时期的知识媒介及其运作机制。

上表尽管主要针对的是西方,但正如前面所言,从上个世纪初——甚至更早——开始,已经不存在一个绝对自足的中国,特别是90年代以来,全球化的浪潮已经几乎抹平了文化上的种种差异,知识生产机制的同构化已经成为不可逆转的趋势和事实。几乎可以说,全球已经共享着同一种知识媒介——网络。因此,我们至少可以肯定的是,表格最后一列对于中国语境并不乏针对性。参见氏著:《全民书写运动》,郑百雅译,简妙如审定,台北:漫游者事业文化股份有限公司,2012,第45-46页。]。甚至有人说,在今天数字化媒介已然成为一种新的宗教和信仰[ 格罗伊斯(Boris Groys):《走向公众》,苏伟等译,北京:金城出版社,2012,第197页。],因为它不仅只是一种知识方式,而是几乎渗透了所有人的日常生活经验,可以说它吞噬了我们以往熟悉的所有时间和空间,取而代之的是一种由光线—速度所决定的时间和空间,保罗·维希留称其为“速度层”,即两种介质之间的“界面”。在维希留看来,“界面所呈现的场景深度都是时间深度所构成的效果”,而所谓“实况时间的现在,就是一种加速之后展露于屏幕界面上的现在”。由此可见,网络认知机制的建立最终还是归之于“速度的解放”。在这里,“速度不只是让我们更舒适快捷地移动,更重要的是它改变了我们观看与构思世界的方式”[ 保罗·维希留(Paul Virilio):《消失的美学》导读,台北:扬智文化,2001,第4-6页。]。而此时,如果要问什么是“当代”,而且非要一个答案的话,我想,没有比压缩了时间与空间的这个“界面”更恰切的了[ 因为,首先对于“当代”而言,则不存在所谓的古代、近代、现代之分。“当代”是一种认知方式,一种理解角度。譬如,一个古代的遗物,或一个现代事件,如果赋予它一个当代的场域或理解方式,它便不再是古代或现代,而是当代。甚至不需要任何技术转化,古代在当代也是成立的。因此,传统与现代之间是一种连续的关系,而它们与当代之间,则是一种断裂的关系,二者之间既可以产生关联,也可以不发生任何关联,它们之间并没有一个必然的逻辑。所以,有别于“现代”的是,所谓的“当代”不再是一个封闭的线性化的历时叙事,而是一个开放的共时性的话语实践。

其次,在空间的维度上“现代”与“当代”之间同样存在着巨大差异。无论全球化,还是本土化,无论西方中心主义,还是后殖民主义,实际上都是对一种空间位阶和不平等的事实反思的结果。也就是说,全球化与反全球化,西方中心主义与反西方中心主义本质上并无二致,前提是承认这样一种不平等的事实。然而,对于“当代”而言,则不存在所谓的中心与边缘、全球与本土之别,而是一种同一层面上的差异性存在。因此,这里并无空间上的位阶与不平等,只有平等的差异和不同,它事实上已然消解了“中心vs边缘”、“全球vs本土”诸如此类的现代二元叙事。]。

真正的改变始自博客的兴起。其最明显的一个变化是,它不再像以往的纸媒还持守着某种专业的标准和相对精英的方式,而是转向一种自由、平等的全民写作——尽管有时候也会遭遇后台编辑的删贴或强制处理。更重要的是,它更具时效性和现实针对性,因为不需要投稿、编审等漫长的过程,可以随时发表,即兴争论。

尽管艺术批评在此略显边缘,但其整个话语方式和知识机制同样植根于其中。换句话说,经由艺术批评这一视角和理路,我们也能揭示和看清这一知识的系统性转向。如果历史地看,《美术》、《美术思潮》、《中国美术报》及《江苏画刊》等纸媒在80年代以来的艺术批评实践中实际上扮演着同样重要的角色。所以,如果认为90年代批评的危机在于策展人的兴起的话,那么近年来,知识媒介的变化带给批评的挑战无疑更具颠覆性,它的意义甚至不亚于一百余年前的出版和印刷业。而且,网媒本身还在不断地更新和升级。

博客固然压缩了批评和沟通的时空,从而将其演化为一个单纯的界面行为,但它并非完全抛弃纸媒时代的严肃写作。因此,论文一经博客发表,所有人随时可以跟贴回帖,展开评论和交流,而且也可以撰写长文及时回应,将争论引向深入。比如2009-2010年间,围绕“艺术与资本”(主要是王林vs吕澎)、“意派”(高名潞、鲍栋、王南溟、程美信等曾撰文讨论)及“改造历史”、“金酸梅奖”等展览、话题的争论等等主要还是通过相对严肃的长篇论述在博客上展开的,其间虽有纸媒介入,但公众的聚焦点还是在网络和博客。时至今日,不少纸媒还是不同程度地依赖于转载网文。

当然,曾经纸媒也是争论的主要阵地,比如80年代关于“形式美”的争论及90年代的“意义大讨论”都是在《美术》、《江苏画刊》等纸媒上展开的,今天,博客虽然“取代”了纸媒,但除了压缩时空、参与和受众面更为广泛(比如转载功能就远远大于纸媒)及成本低以外,就写作和争论本身而言,并没有实质性的变化。如果有区别的话,网媒的写作或许更显随意,也更易挑起论战。而且,相对来说,意识形态对于网媒的管控比纸媒要松一点,也为更加“自由”的发言提供了平台。尤其值得一提的是,同样是匿名写作,网媒比纸媒更具发挥的空间和社会效应,而且匿名本身实际上也是一种网媒游戏。所以,对于匿名者真实身份的猜测自然成了其中不可或缺的部分。某种意义上,这也是2011年前后“一杯生普洱”及其在豆瓣博客上的批评写作成为讨论焦点的因由所在。虽然缺乏严谨的学术分析和论证,但其独到的观察的确触及了一些大多人不敢正视或有意回避的问题。譬如就王林与吕澎关于“艺术与资本”的争论,“一杯生普洱”认为其实质在于:“吕澎的官商合作,完全取消了王林的幻觉。王林原来以为,自‘中国经验’之后,和买办机制抗衡的是自己,虽然没有甜头,但毕竟是个标帜,现在吕澎的出现,则将这个幻觉颠覆了。‘中国经验’被简化成了‘溪山清远’,院士艺术家们也开始投靠,结果王林成了光杆司令。”[ 一杯生普洱:《他们说,王林不是没有yuan则,他的yuan则是圆的》,见:“豆瓣网”,http://www.douban.com/note/202065453/。]这显然不再是以往争论的焦点即资本与反资本这样一种简单的二元对立逻辑所能理清的,它甚至暗示我们:任何试图以西方现代社会的那套制度、规则和标准去解释中国社会的人情、面子、习俗以及江湖、利益,都可能是徒劳的。

当然,这其中不可回避的一个因素是,几乎所有的网媒都是由资本主导的,所以它最终还是诉诸点击率和注意力。这使得严肃的批评写作和理论研究在这个过程中愈加显得艰难而逐渐趋于边缘,而各种更能吸引眼球和激起公众参与的(无聊)争论也自然更受媒体的推崇和热捧。

2

如果说上个世纪末我们对网络世界的想象是《黑客帝国》中所描述的场景:生活周遭的五光十色都是虚拟的、不真实的符号操控,真实反而是黑暗冰冷的电脑主机,与无止境的0/1程式语言。而Facebook的兴起,标志着现代“大叙事”的危机之后,无数建立于不同空间和不同时间的后现代“小叙事”也面临着危机并将消失,取而代之的是不断扩张的电传“微叙事”。它超越了虚拟/真实的想象,不再局限于文字、话语或论述的叙事,而是声音、影像乃至触觉的电传叙事,而这样一种叙事所建构的生活方式,本身就内含着真实的社会关系、人际网络、集体书写、知识分享和文化创新,及各式各样的可能性[ 简妙如:《导论:数位时代的文化素养》,见约翰·哈特利:《全民书写运动》,第ⅷ页;保罗·维希留:《消失的美学》导读,第26页。]。

2011年前后,源自美国社交网媒Facebook和Twitter的新浪微博成为艺术圈和批评界新的交流阵地。所谓“微”,一方面指人际非正式交流所需的写作风格,另一方面是指人们所写的讯息变短了[ 克利斯多福·强森:《微写作》,吴硕禹译,台北:漫游者事业文化股份有限公司,2013,第42页。]。不消说,微博比博客更具革命性和颠覆感。它不仅松动了既有的知识运作机制,且彻底改变了写作方式和日常经验。

克利斯多福·强森(Christopher Johnson)认为,如果说长篇文章的写作是为了维持文章的连贯性的话,并且持续掌握读者的注意力的话,那么,微写作是为了抓住对方瞬间的注意力,快速地传达信息内容。因此,精简表述是最重要的原则。不过,它也并非新的产物。准确地说,它源自19世纪以来大众传播媒体的更新。且长期以来,它一直隶属于诗人、广告撰稿人、商品命名者、政治演说撰稿者,以及其他使用微型语言活动的人。今天,它让所有人都可以成为诗人。而人类社会自古就是以速度政权为基础的竞赛性共处,差别在于,如果在以往你我都只是这场文字竞赛的观众的话,今天我们则都成了这场比赛的一员[ 克利斯多福·强森:《微写作》,第10-13页;保罗·维希留:《消失的美学》导读,第18-19页。]。

然而,从另一个角度看,它也可以说是现代主义的产物。因为现代主义的一大目标就是将少数简单元素的沟通效力扩至极致。比如立体派画家用几何圆形创作风景与肖像画,威廉·卡洛斯·威廉斯(William Carlos Williams)用简单的只字片语及零星的意象写诗,等等[ 克利斯多福·强森:《微写作》,第21页。]。不同的是,如果诗和现代主义都还有诉诸永恒和形而上学的可能的话,那么,微博则完全是一种碎片化、瞬时性的写作实践,因为它很快就会被新的信息所覆盖和替代,瞬即产生,又瞬即消失,不断地出发,又不断地自我离弃,消逝于速度的虚空取代了终结于地平线的永恒和形而上学,表演本身就是终点和目的[ 保罗·维希留:《消失的美学》导读,第19页。]。

与此同时,这样一种实践也导致写作者身份的多重化或既有身份边界的模糊化。无论艺术家,还是批评家,都热衷于微博上的公共讨论,如吕澎、王林、朱其等批评家在微博上讨论公共事件远远超过对于艺术的关注,俨然是一副公共知识分子的形象。与之相应的是,今天的艺术实践本身也在利用网媒,网媒甚至成了艺术实践本身,或是其中的一部分。格罗伊斯曾敏锐地指出:“如今,如果一位艺术家的活动设法跨越艺术界,那么,他采取的方式开始与政客、体育英雄、恐怖分子、电影明星以及大大小小的名流们所采取的方式如出一辙:通过媒体。换言之,艺术家变成了艺术作品。当从艺术界向政治领域的转变成为可能时,这种转变首先是一个关于艺术家与图片生产之间定位的变化:艺术家不再是图片的制造者,而本身成为一幅图画。”[ 格罗伊斯:《走向公众》,第39页。]

当然,这也不是什么新东西。事实上,它“最初还是由上个世纪60-70年代的激进、新前卫的观念艺术所开启的。如果没有这些艺术家在先前所作的艺术的减法,这些社会网络的审美哲学的兴起是不可能的,它们也不可能向广大的民众开放”[ 格罗伊斯:《走向公众》,第149页。]。今年3月至5月两个月来,深夜中的望京街道,不时就会冒出一个裸奔的男子,或骑着小摩托、或扛着十字架、或抱着充气人模……因其频频被路人拍照发上网,“裸奔哥”成了网络红人和热议对象。这是年轻艺术家厉槟源在实施其行为作品。一开始,他并没有声明这是艺术,只是意在引起微博的关注和海量转发,直到5月份媒体介入,他才明确这是一件作品,并停止裸奔。8月24日,由崔灿灿策划的《我有病——厉槟源个展》在杨画廊开幕。在整个过程中,网媒传播及其引发的舆论事件无疑是作品/展览重要的推力和因素……就此而言,艾未未无疑是典范中的典范,近年来其大部分作品如《借钱》(2011)、《奶粉国》(2013)等都是借助媒体制造事件。或着说,他自己本身就是作品,已无须借助媒体。所以,今天,“我们已经无法将网络上的照片、视频和文章与所谓的观念或后观念艺术区分开”[ 格罗伊斯:《走向公众》,第149页。]。

可以说,“微实践”已经成为当代艺术最普遍也是最易生效的一种语言方式。它决定了批评无法跳脱同样的网媒系统。在这个意义上,我们也已经很难清晰地界定王林、吕澎等批评家在微博上的发言到底是批评写作还是艺术实践,抑或是一种公共表演。此时,网络为各种实践及身份之间的“平等”交汇提供了一个有效的界面。另如,今年年初,有两位批评家从微博争论到约架,直至演化为一场网络事件……毫无疑问,这些实践和行为已远远超出了以往的批评写作经验系统,甚至可以说,事件本身取代了批评而成了主体。关键在于,它因此极大程度地获取了注意力和关注度。

就写作本身而言,微博只有140个字,因此对不少人来说,这也是一个新的挑战。甚至有人认为,某种意义上这似乎又回到了修辞学的传统。2010年,推特上的“只有在你想让读者知道你是一个优雅高尚的人的时候,才把‘周末’当作动词使用”[ 克利斯多福·强森:《微写作》,第295页。]这句话恰切地诠释了微博写作。而诸如“酱紫”(这样子)、“肿么了”(怎么了)、“rpwt”(人品问题)、“有爱”(对某种物品很喜欢)、“鸭梨”(压力)、“SB”(傻逼)及各种“卖萌表情”等微博用语包括句式则明显不同于传统的话语秩序,甚至有意地对后者构成了一种挑衅和反叛。换句话说,微博写作就是要从专业写作中将自己解放出来。前不久,微博上一个名为“三线评论员”的网友以一种诙谐有趣的笔调分析、描述了王兴伟作品《无题(红花绿草女人No.1)》的。他是这样写的:

画中女子斜坐在草地上,体态臃肿,但手臂显得软弱,头发粗糙,像是一位农村姑娘,这位姑娘在当地肯定是村花,得到丈夫的爱戴,吃得很多,但不下地干活。她的动作僵硬,似乎刚刚摔倒的样子,神情腼腆而无助。画面上下两条向左下倾斜的平行线,让人感觉女子要想往下滑的冲动,这种冲动可能不是身体上的,而是因为月经来了,这种现象伴随着画面下方一大片红色的提示而更加强烈。这位女子僵坐在草地上,一动不动,很是怕经血打脏了自己白白的连衣裙,这连衣裙是进城才买的,是丈夫在工地顶着烈日打工攒下来的血汗钱,本想穿一件漂亮的裙子找一个餐馆服务员的工作,而遭到老板的调戏后孤身一人去逛公园。带来的水果李子也随之掉在了地上,这个李子才是关键的东西,作者故意让头、乳房、膝盖形成一根有方向的弧线,而这个方向正好是指向一个黄绿色的李子,这颗李子代表了女子的思乡之情。在乡下,丈夫在外打工,村里的二娃为了夺取女子的芳心,常把家里院子李子树上最大最甜的李子送给此女子。此时女子坐在这里,感受着温暖的经血慢慢沁出,打脏了白裙子而不知所措,这时他想起了二娃,想起了那些有人偎依的夜晚。丈夫买的白裙子脏了,而李子又让她想起了二娃。

最后这位女子回到了村里,离开了这个容易摔倒的城市,她把在城里的经历告诉了二娃,二娃是个很聪明的人,他画了一张画送给了这位女子,因为二娃没去过公园,只从女子口中听到了绿色的草地,红色的花。[ “三线评论员”新浪微博,见:http://weibo.com/p/1005053522754502/weibo?from=page_100505_home&wvr=5.1&mod=weibomore#3606242561610922。]

这一生动的叙述彻底颠覆了既有的关于王兴伟作品的认知和理解。关键在于,这样一种叙事背后或多或少潜在着流行网络的公共事件(比如民工、偷情等)的痕迹和影子。而且有意思的是,他的叙事还是建立在相对自足的形式分析的基础之上,并没有完全脱离艺术史的维度。难怪王兴伟自己在微博上回应说这是“一篇学术性很强的文章”。

微博看似简化了正文的部分,放大了跟贴回帖特别是转发的功能,但实际上并没有完全碎片化,并没有回避长篇大论即长微博的存在。而且,如果说博客还是在期待更多的交流的话,微博则通过@他人还具有一个“强迫”交流的功能——除非被对方拉入黑名单。因此,大多时候,微博不再是纯粹的一对一的交流和争论,而更像是一种混战,甚至还有粉丝团的助阵。在这个意义上,它极尽可能地放大了其公共(表演)性。这也是与近两年更为流行的网络媒介——微信的差别所在。

3

准确地说,微信是微博的升级版。它沿袭了微博的诸多功能,但并不面向公众,而仅只局限在朋友圈内,所以更具私人性,也自然少了表演的成份。如果说微博弱化了批评家、艺术家及公共知识分子等多重身份之间的边界的话,那么在微信圈内,已经无所谓身份,甚至可以认为它彻底抽离或颠覆了身份的界定,只是朋友。在这个意义上,它更像茶馆闲谈或学术沙龙。但是,除非私信群聊,微信讨论至少在朋友圈内还是透明的开放的。所以,它也不是绝对私密化的。

事实表明,微信圈内极少出现和发生严肃的学术讨论,更多时候,只是一种信息和资源的分享。比如很多展览,即使无法现场体验,也能从朋友的图片和视频分享中看出些许眉目。一个月前,笔者和几个朋友还围绕安塞姆·弗兰克的《万物有灵》在微信朋友圈内进行了一次相对比较严肃的讨论,如下图所示。

可以看出,微信朋友圈中很少有针锋相对的争论发生,即便有也是彬彬有礼、客客气气,自然也就不会出现像微博中因争论引发约架这样的事件。同时我们也发现,所有的对话、讨论都是即兴表述,更多还是局限在观点的传达而不是为了将问题引向更深的维度和层次。在这个意义上,这样一种“微写作”(包括与之相对的“轻阅读”)又像是一种表演。而在我看来,正是这一知识媒介的运作机制决定了其无法展开深入的分析和论证。

吊诡的是,大多人在讨论中所援引的知识资源基本都是来自另一个知识媒介即长期阅读和思考的积累,仅靠网媒还是无法满足我们对知识及相关问题的深度思索和论述。无意义的海量资讯还是无法取代流传数百年甚至上千年的经典著述。更加吊诡的是,这样一种所谓的自由的交流和写作依然摆脱不了资本的控制。“用传统马克思主义的话语来说,大型的信息交流技术公司控制着互联网的物质基础和虚拟现实的生产手段,硬件决定一切。互联网通过这种方式提供给我们一种有趣的组合:资本主义的硬件和共产主义的软件。千百万的所谓‘内容生产者’将他们生产的内容放在互联网上发表,他们得不到任何报偿,内容常常不是知识工作所生产,而是来自于操作键盘的手工劳作。而利润则归控制虚拟生产的物质手段的大公司所有。因此,它不是非物质性的,相反,它恰恰是彻底物质性的”。[ 格罗伊斯:《走向公众》,第163-164页。]

实际上,这也是种种“微叙事”逻辑今天所面临的困境所在。时至今日,日常体验、轻度介入与延异生长的“微叙事”已然构成了当代艺术的一种普遍实践方式和话语机制。但这一原本以反景观为目的的微实践和“关系美学”(波瑞奥德[Nicolas Bourriaud]),最终又沦为一道新的美学景观。格罗伊斯所谓的“弱普遍主义”、“弱图像”试图凸显其在强大的大众文化包围中所含有的异质性力量,然而在今天,能见度较低的“弱图像”非但没有成为异质性力量,反而成为受控于资本与市场的大众文化或“强图像”的一部分。媒介的发现和变化的确给我们带来了很多可能性,但也不能回避的是,它毕竟是一种介质,或一种手段,因此,自然会招来“概念化的”、“去感性的”、“小情趣的”、“不落地的”、“平庸的”、“无聊的”、“均质的”、“重复的”、“保守的”诸如此类的诟病和质疑(比如近两年国内关于“青年艺术”的论争便是围绕相关话题展开的)。而异质性的匮乏及其脆弱性与瞬间感业已成为微叙事的普遍症状。

麦克卢汉的名言是:“媒介即信息”。而在格罗伊斯看来,这样的说法已经过时,在今天,更准确的说法应该是“信息即媒介”。也即是说,不是媒介生产信息,而是信息在生产媒介。艺术家们实践的确不得不依赖各种形式的媒介,但显然,对个别艺术家而言,既有的那套媒介决定论对他们在逐渐地或已然失效。比如徐震/没顶公司(包括艾未未),我们很难根据艺术史和当下的经验定义或区分其作品的媒介性,恰恰是因为他们摆脱了媒介的束缚,反而具有生产新的媒介的可能。因此,他们并未迷失于“微叙事”及其内在的秩序,相反,恰恰是基于一种系统性的自觉,通过一种感性的力量构成了对普遍均质的“微叙事”及其话语秩序的检讨与批判。与80、90年代的口号和符号式批判不同,这是一种症状式的介入或内在于生产机制的抵抗。

网媒改变了我们的批评写作与话语方式,而且我们也相信今天并不存在一个安然的书斋等待我们在关键的时候全身而退。可即便如此,我们也不能放弃对于微写作这一主流的知识方式本身的警惕和反省。当然,目前流行坊间的诸如尼古拉·卡尔的《网络让我们变笨?》、马克·伯里昂的《最笨的时代》及玛基·杰克森的《分心》等,包括最近王蒙的《触屏时代的心智灾难》这样的精英姿态及其批判还是显得言过其实,甚至有些危言耸听。不过,我们还是应该清醒地意识到,对于相关问题予以深度研究和系统考察的必要性和迫切感。唯其如此,我们才会对这种知识机制本身有所自觉和检讨。从这个意义上说,内在于“微叙事”界面的“取代”、“替代”、“僭位”以及“速度的暴力”或许才是这个时代知识机制真正的危机所在。