文/伊恩·华莱士 译/王立秋 来源:“空白诗社”微信公众号

如今,在西德卡塞尔举行的当代艺术文献展已为人们所熟知。人们满怀期待地等待和接受它们,当然有时它们也会引起争议。在确立(它合乎)历史之预言与(它在)当下之合法性的声誉的情况下,它们已经成为围绕当代艺术的意识形态以及美学话语的一个焦点。1987年夏天,卡塞尔主办了第八届文献展。但1955年夏天在卡塞尔举行的第一届文献展,不必然被认为是这一系列的开端。它仅仅被称作“文献展:二十世纪的艺术”(而不被称作第一届卡塞尔文献展),而这个标题本身,就涵盖了这一系列计划的抱负。它举办于一年的中点、十年的中期、世纪的中期,把自身定位为过去与未来之间的一个支点。它有意识地使当代艺术在它的发展过程中历史化,并与此同时,对此后的所有此类展览产生影响。[1]但首先,第一届文献展的构想与实行,明确了德国(的艺术定位),特别是1945到1955年这十年(在此期间,德国参与并赢得了为合法化而进行的斗争),到1955年至1965年这十年(这时抽象艺术或多或少获得了至高无上的地位,此后抽象的霸权在美国波普艺术和更加激进的政治潮流的影响下被打破)。

个别的一些人承认,激发第一届文献展的那种紧急的刺激和迫切感,在于这样一个事实,即为战后德国艺术的新情景做出一个确定陈述的时机成熟了。在见证了1954年夏天威尼斯双年展的成功,并在哈夫特曼第一部研究现代艺术的著作《二十世纪的绘画》(Painting in the Twentieth Century)(这本书后来成为第一届文献展计划的纲要)在同一年出版之后,第一届文献展的主要组织者阿诺德·博德(Arnold Bode)和维尔纳·哈夫特曼(Werner Haftmann)提出了文献展的构想[2]。这一历史机遇是在这样的时机中到来的:这时,一些政治的和美学的潮流,需要得到某种公共的呈现,和一个有利于人们做出判断的,公共的论坛。

第一届文献展的最主要的抱负,为其组织者,特别是哈夫特曼所述(他为展览目录写了一个导论):首先,它要巩固现代主义,在1933年到1945年国家社会主义政权统治期间的中断之后,向德国的回归;其次,它要重新阐释德国的现代主义者,特别是抽象主义者,把他们纳入战后欧洲文化与政治生活的主流。这点,是通过借助抽象艺术与自我、创造之自由和国际主义的语言之间的关联,对抽象艺术的表现的和救赎的力量的激烈的理性化来完成的。而这次展览带来的第三个,很可能是在计划之外的后果,在于抽象艺术被等同于20世纪50年代期间不可逆转地把西德拉进西方资本主义轨道的,新兴的消费文化的设计的母题(design motif)。

为现代主义在德国的回归奠定基础,花了从1945年到1955年整整十年的时间。[3]这一发展(过程)分为多个阶段,而文献展的重要性与其说是它启动了这一进程,不如说在于,它具化并巩固了这一进程。在这些环境中,制造这样一段历史的意识形态的冲动,其意谓绝不仅仅是在更广泛的,国际的,或至少是欧洲的发展的语境中,恢复和赞颂战前的德国现代主义传统。它是有政治动机的,具体而言,它是和与西欧联盟(这是1953年后以决定性多数形成波恩政府的康拉德·阿登纳和基督教民主党[CDU]所追求的目标)的政治目标密切相关的那个文化复兴进程的一部分。文献展也是一种对民族根源,以及历史和传统在此(文化复兴)进程中所扮演的角色的承认。这就是它(即文献展)(扮演的)特定的意识形态角色,而抽象艺术的地位则是其核心。

后来常设的文献展的名声,是完全建立在它对当代发展的总结之上的。但1955最初的那次文献展,则扮演了一个独特的历史角色。和后来的展览不一样,第一届文献展试图,从哈夫特曼的书——这本书或多或少地形成了文献展计划的现成的大纲——的角度,系统地恢复和清算(这倒不必然是一次彻底的清算)从1905年到二十世纪五十年代的现代艺术史。它是一次历史的建构,以从纳粹造成的“颓废”之污辱中(当纳粹在1937年到1938年期间在德国城市巡回展出的,给许多人留下深刻印象的那场以“颓废艺术[EntarteteKunst, 或Degenerate Art]”为题的展览中,把现代主义呈现为颓废艺术的时候,它就沾染上了颓废的污迹),复兴现代主义艺术,特别是抽象艺术和表现主义传统为目标。现代艺术与“非日耳曼性(un-Germanness)”之间的关联,依然是反现代主义的问题式,和纳粹文化政策在德国公共领域的,直到战后才得到解决的遗产。在法西斯主义者不得不在他们以一种政治上正确的学院现实主义的形式“改造”德国文化的努力中系统地贬低现代主义的同时,第一次文献展的组织者们,也不得不推翻这段历史。他们不得不把被中断的,德国现代主义的历史,重新放到本真的历史的位置上去。然而,文献展的组织者们依然处在去纳粹化计划和“集体罪行”概念的失败的阴影中,他们不能为现代主义的敌人命名。它仅仅被压制为一种缺席,一种依然在此后的一切事物上投下阴影的缺席(的存在)。[4]

就纳粹的文化政策与他们的政治政策的低程度的分离(即二者在很大程度上说是重合的)而言,在整个战后初期,纳粹政权计划的反现代主义依然对大众对视觉艺术的文化态度有着潜在影响。反现代主义也得到保守主义的(主要是宗教的),诸如富有影响力的慕尼黑艺术批评家汉斯·塞德迈尔(Hans Sedlmayr)此类的理论家的辩护,后者在他1948年出版的题为《危机中的艺术:失去的中心》(Art in Crisis: The Lost Centre)中论道,现代主义的“艺术畸形”反映了“极度颓废的症候”。[5]尽管精神的丧失和颓废的主题也为进步主义批评家所共享,但是,塞德迈尔的语言和态度,却保留了法西斯主义的恶毒反动的味道,而《失去的中心》是由1941年到1944年期间(作者)在维也纳课堂上的讲义改写而来的这一事实亦非巧合。(我们)必须在为赛德迈尔和其他与他类似的人所代表的流行态度的面向上理解文献展的组织者们出于新的需要和阐释,从“颓废”中复兴战前德国现代主义之历史,把它重建为战后时期的本真的德国文化的使命。

因此,当下与历史的关系,是一个吊诡的矛盾。文献展的组织者们不得不在唤起记忆的同时压制它。而且,尽管在促进政治与军事宣传中公开起作用的纳粹艺术,在去纳粹化的斗争中,大部分被没收了,但是,仍然存在许多地位崇高、能干的艺术家——他们曾经因他们创作的象征性的雕塑,而在纳粹的文化计划中赢得一席之地——和无数以无害的和非常流行的热门主题获得声誉的艺术家。第一届文献展的现代主义的事业做出了这样的规定,即,那些纳粹用来取代现代主义者的艺术家,将被排除在展览之外,他们因此而被谴遭受某种形式的遗忘。

除西区的保守主义者和反现代主义者之外,还存在另一个,甚至更成问题的,渲染与文献展组织者试图重建的那段历史的关系的因素。这就是中左社会主义共识的存在,这种共识,直到二十世纪五十年代早期,都还一直是西德的政治和文化观的一个重要元素。一般来说,这一共识支持我们可以称之为一种主动的反法西斯主义的回忆(这种回忆,是通过社会主义的现实主义的形式,和对政治主题的强调,来记录的)的东西。尽管对创作之自由假定了一种自由主义的态度,但是,此类干涉主义的艺术形式的支持者,却指责抽象主义者回避政治介入的必要性,逃避在战后的艺术中对过去做出主动的描述。[6]大多数魏玛时期重要的反法西斯主义的艺术家(主要是社会主义的现实主义者——其中凯绥·珂勒惠支(Kathe Kollwitz)最为重要)被排除在第一次文献展的历史全景之外,这一事实当然给这一指控增添了凭证。然而,到举办文献展的时候,这种共识,在很大程度上封闭在一种与东德阵营的联盟之中,因此而可以稳妥但不合法地为文献展委员会所忽视,后者,倾向于从西方盟国的意识形态方向的内部出发,来巩固那种颓废的现代主义。

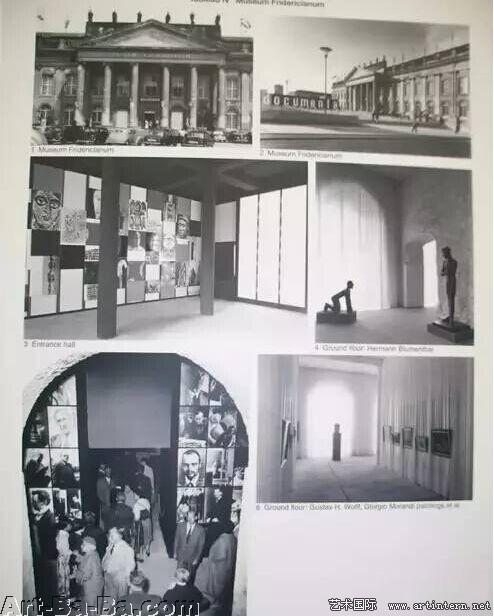

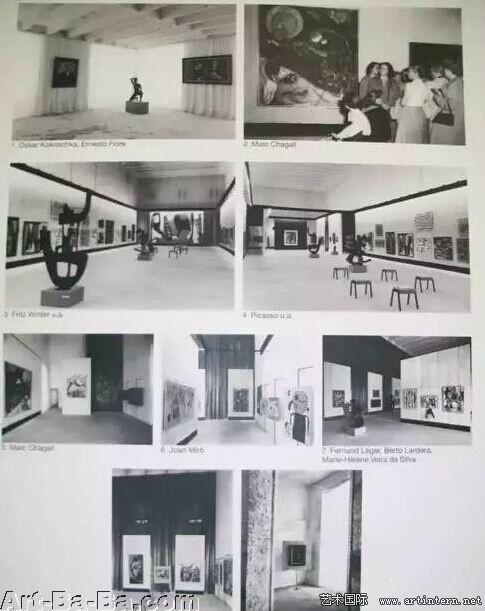

重新展出“颓废的”现代主义者(的作品)的最早的试探性的步伐,是紧接在战争结束之后,在柏林迈出的。[7]早在1946年,柏林画廊的格尔德·罗森(Gerd Rosen)就曾为抽象主义艺术家恩斯特·威尔赫姆·奈(Ernst Wilhelm Nay)和卡尔·哈同(Karl Hartung)举办过个展。在造型传统中工作的社会主义艺术家,如马克斯·佩希斯泰因(Max Pechstein)和凯绥•珂勒惠支,如今在美术馆中占据显要位置。1947年,柏林公众重新引入了“包豪斯的大师们”,到1949年的时候,(德国与)欧洲的关联,也在诸如“今日法国大师”此类在柏林展出的展览(这些展览的主题以像马克·夏加尔那样之前遭到毁谤的艺术家为主)中再次得到肯定。20世纪40年代末,宣扬抽象艺术的专著和文献开始出现。依然留在德国的德国现代主义者们,即便在他们依然不得展出他们作品的情况下,在多年的孤立后,也开始受到善意的关注。这些艺术家中最引人注目、发出的声音最大的,是威利·鲍迈斯特(WilliBaumeister),一位来自斯图加特的抽象主义者,他在1950年的威尼斯双年展和1951年的圣保罗双年展上都得了奖。

尽管如此,甚至在20世纪50年代早期,现代主义之卓越,也远远没有得到普世的接受。随着冷战初期意识形态立场的凝固化,这一时期的自由民主理念(一般被等同于“第三条道路”或“生命中枢”)为发挥影响而不得不发出更多的声音。[8]现代主义的合法性,是这一时期的大量辩论的主题,而这种情况,并非仅限于德国。在反共十字军以纽约画派为目标发起进攻,而像阿尔弗雷德·H.巴尔(Alfred H. Barr)那样的进步主义的美术馆人开始为自己而辩护的时候,它(即现代主义的合法性问题)在美国也成为一个热门的问题。[9]把现代主义等同于个人主义和表达自由,把抽象等同于国际主义,是一种为证明自由主义派系合法而常用的语言,在美国和德国均如此。

然而,在德国,政治情况之紧急,使高度发达的哲学和历史的理性化的局面成为必然,而此时的潜在的政治维度,往往是通过美学问题来言说的。考虑到这个国家曾经在政治上的资本主义与社会主义(二者不兼容且相互竞争)的意识形态分化,关于现代主义的辩论在战后初期的德国也特别激烈。随着冷战的立场在1948年柏林封锁后固化,(苏)俄占领区和盟军占领区上原本多元的艺术发展,到二十世纪五十年代早期,也逐渐采取了固定的立场,而这种意识形态的(两)极化,在现代主义的抽象与社会主义的现实主义之间的斗争中,找到了它在美学上的对应(译注:即意识形态上资本主义与社会主义的斗争,在美学上对应于现代主义的抽象艺术和社会主义的现实主义艺术之间的斗争。)。

这,比如说,表现在格奥尔格·卢卡奇与西奥多·阿多诺在作为相互竞争的艺术构成的现实主义与现代主义的政治合法化上的争论之中。[10]在1957年在西德出版的《我们时代的现实主义》(Realism in Our Time)中,卢卡奇攻击了当时已经成为西方存在主义著作的流行主题的颓废和异化,指出社会主义的现实主义的规范价值,(在于它)是一个为社会主义所提供的,优越而健康的社会的产物。在对卢卡奇这本书的书评中,阿多诺为现代主义文学中的异化主题辩护并指出,健康的社会不可能为意识形态或制度所规定。[11]而且,阿多诺在卢卡奇的“健康社会”概念中发现那些在“希特勒的时代中幸存下来(那时它是制度化的)”后又“再次爆发”,反映对“不自然的、过于智识的、病态的和颓废的东西”的气愤的古板态度。[12]在同一篇论文中,阿多诺还在他关于“社会的真理只在自主创造的艺术作品中兴旺”和“艺术不通过像照相一样或者说‘从特定的角度’来反映现实,而是通过揭露为现实所假设的经验形式所遮蔽的一切来提供关于现实的知识,而这只有凭借艺术自己的自主地位才是可能的”[13]的陈述中表达了现代主义立场的基本信条。这里阿多诺的论证为所有战后德国现代主义艺术的主要辩护者所共享。这种对现代主义艺术的自主(性),以及特别地,对抽象艺术提供的,表面上不受主题干预的自主(性)的强调,是在同一时期的美国批评家(其中最重要的是克莱门特·格林伯格[Clement Greenberg])那里出现的,对现代主义的自主(性)的同一种肯定的,独立的、在意识形态上更加决绝的德国的版本。在德国,自主的问题是以两个特定的历史经验为基础的:第一个经验是纳粹政权时期,艺术对政治的压倒性的服从,这在战后时期的一部分现代主义者那里创造了一种对“在社会方面负责”的艺术的本能的厌恶;第二个经验,则是在纳粹时期留在德国的遭封禁的现代主义艺术家那里的,一种沉默与隔绝的习惯,一种向内在的自我的迁移——这是一个后来以“内在移民”(的名字)而著称的经验。[14]

现代主义者与传统主义的现实主义者之间的这场辩论,是1950年所谓的达姆施塔特对话——一个在一次聚焦于“我们时代的人的意象”[15]的主题的展览召开之际举行的研讨会——事件的核心议题。在这次研讨会上,保守主义的批评家汉斯·赛德迈尔(通过之前提到的那本书,《失去的中心》,他获得了相当的关注,那本书表达了一种对现代主义的激烈攻击)遭到了抽象主义者威利•鲍迈斯特同样激烈的反对,后者在1947年以《艺术中的未知》(The Unknown in Art)为题,出版了他为抽象辩护的论证。[16]与赛德迈尔对伴随“巨大的内部的灾变”而来“艺术的衰落”的愤怒相对,鲍迈斯特指出,(在抽象中)观看者为艺术创造释放的谜一样的、原始的力量所充实,精神也因此而得以克服衰亡。他还对那种神秘抽象形式的图形艺术做了特别的辩护,这种图形艺术是二十世纪三十年代在瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)和保罗·克利(Paul Klee)的影响下演化出来的,它类似于正在当时的纽约画派中出现的那些趋势。

出席这次研讨会的还有阿多诺——他刚好在长期流亡美国后,重返法兰克福的教职。阿多诺对现代主义的辩护以主要由音乐的模型提供的,不协和音的批判力量为基础,他敦促现代主义者拒绝成为操纵性的大众媒体,或者用他的话来说,“文化工业”的工具。阿多诺对艺术作品中不协和效果所创造的否定性价值的感知,在某种程度上说,在政治和美学上,都比用他们的救赎性、重整性和肯定性的沉默的语言来支持现代主义的抽象绘画的进步主义者更激进。[17]尽管阿多诺和鲍迈斯特都支持现代主义,但他们的立场,在特征上却有很大的不同:阿多诺的“否定性”与鲍迈斯特的“肯定性”的救赎语调构成了鲜明的对照,而这一对比则引出了悲观主义和乐观主义问题上的比较。

尽管同时强调造型和抽象的传统,但第一届文献展还是断然把当代抽象艺术放到现代主义传统的合法未来的位置上,并因此而把现代主义的抽象巩固和合法化为接下来十年的主流——这一潮流在接下来于1959年和1964年举办的两届文献展中再次得到了肯定。

注释

[1]文献展是一个严重依赖国家和民间机构资助的私人组织。组织委员会选出一位总监,后者继而为展览计划负责。因此,每次展览的意识形态特征,也就不可避免地成为讨论的核心。展览史如下:

文献展,1955

II. 文献展,1959

文献展 III,1964

4. 文献展,1968

文献展5,1972

文献展6,1977

文献展7,1982

文献展8,1987

截至文献展5的展览史可见于documenta-Dokumente(Kassel: Georg WenderothVerlag, 1972)。

(译注:至今文献展一共举办了13次[第13次正在举行],如下

文献展IX,1992

文献展X,1997

文献展11,2002

文献展12,2007

文献展13,2012.)

[2]Werner Haftmann, Malereiim 20.Jahrhundert (Munich: Prestel Verlag, 1954)。修订英文版以《二十世纪的绘画》为题出版,即Painting in the TwentiethCentury (London: Praeger, 1960; New York: Praeger,1965)。英文版还包含大量反映美国艺术在1959年第二届文献展后不断扩张的影响的材料。

[3]一份杰出的,关于这一时期的展览和事件的编年史,可见迪特·霍尼施(Dieter Honisch),《1945年-1985年联邦德国的艺术》( Kunst in der Bundes-republik Deutschland 1945-1985), ex. cat. Nationalgalerie, StaatlicheMuseenPreussischerKulturbesitz (Berlin: NicolaischeVerlagsbuchhandlung, 1985),pp. 454ff. 亦见尤塔·黑尔德(Jutta Held),《文化与文化政策,1945-49:第二次世界大战后德国的文化格局》(Kunst und Kunstpolitik,1945-49: Kulturaufbau in Deutschland nachdem 2.Weltkrieg) (Berlin: Elefanten Press, 1981)。

[4]基本上,在新近历史对当代文化产生的特定影响的问题上,人们保持着惊人的沉默,这种沉默相当于是一种不言而喻的审查。关于“集体罪责”之失败的问题,可参见尼古拉斯·普罗奈(Nicholas Pronay)和凯斯·威尔森(Keith Wilson)主编的《二战后对德国及其盟友的政治上的再教育》(The Political Re-Education ofGermany and Her Allies after World War II)(London: Groom Helm, 1985)。

[5]汉斯·赛德迈尔:《危机中的艺术:失去的中心》,trans. Brian Battershaw (London: Hollis & Carter, 1957)。德文原版为:Verlust der Mitte(Salzburg and Vienna: Otto Muller Verlag, 1948)。

[6]约斯特·赫尔曼德(JostHermand):《恢复了的现代主义:二十世纪五十年代的西德绘画》(‘Modernism Restored: West German Painting in the 1950s’),《新德国批评》(New German Critique), no.32(Spring-Summer 1984), p.27.

[7]关于对紧接在战后举行的展览的历史的描述,参见伯恩哈德·舒尔茨(Bernhard Schulz)编:《灰色区域,冷战:1945-1955的文化与意象》(Grauzonen, Farbwelten: Kunstund Zeitbilder 1945-1955)(Berlin: Medusa, 1983), pp. 183-342.

[8]罗伯·伯恩斯(RobBurns):《西德的知识分子与意识形态》(‘West German Intellectuals and Ideology’),《新德国评论》,no.8 (Spring 1976),p.14. 伯恩斯讨论了以汉斯·维尔纳·里希特(Hans Werner Richter),《召唤》(Der Ruf)杂志和四七社(Gruppe47)为中心的活动。关于阿瑟·施莱辛格(Arthur Schlesinger)的“生命中枢”,参见塞尔盖·吉尔鲍特(Serge Guilbaut):《纽约是如何窃取现代艺术的观念的》(How New York Stole the Idea of Modern Art) (Chicago: University ofChicago Press, 1983), pp. 191 ff.

[9]小阿尔弗雷德·H.巴尔:《艺术之自由》(‘ArtisticFreedom’, 1954), 载巴尔:《定义现代艺术》(Defining Modern Art) (NewYork: Harry N. Abrams, 1986).

[10]佩特·霍亨达尔(PeterHohendahl):《艺术作品与现代性:格奥尔格·卢卡奇的遗产》(‘Art Work and Modernity: The Legacy of Georg Lukacs’),《新德国批评》, no.42 (Autumn, 1987), pp. 33ff.

[11]西奥多·W.阿多诺:《胁迫下的和解》(‘Reconciliationunder Duress’),载《美学与政治》(Aesthetics and Politics)(London: New Left Books, 1977), pp. 151-76.

[12]西奥多·W.阿多诺:《承诺》(‘Commitment’),载《美学与政治》,p.179.

[13]阿多诺:《胁迫下的和解》,pp. 162f.

[14]佩特-克劳斯·舒斯特(Peter-KlausSchuster):《“内在移民”:不为任何人的艺术》(‘The “Inner Emigration”: Art for No One‘),载《二十世纪的德国艺术》(German Art in the 20th Century),ed. Christos M. Joachimides et al., ex. Cat. Royal Academy of Arts, London:Staatsgalerie Stuttart (Munich: Prestel, 1985), pp. 460ff. “内在移民”这一表述是在托马斯·曼和弗兰克·蒂斯(Frank Thiess)的一次辩论中出现的,在这次辩论中,“内在移民”被等同于一种“退出政治的政治态度”。参见拉尔夫·达伦多夫(Ralf Dahrendorf):《德国的社会与民主》(Society and Democracy inGermany) (New York: W.W.Norton, 1967), p. 271.

[15]汉斯·格尔哈德·艾弗尔斯(HansGerard Evers)编:《达姆施塔特对话:我们时代的人的意象》(Darmstadter Gesprach: Das Menschenbild in unsererZeit) (Darmstadt: Neue Darmstadter Verlagsanstalt,1951)。亦见尤勒·海贝尔(Yule Heibel):《在第五区:二战后德国西区的抽象绘画,现代主义和文化对话》(‘In the Fifth Zone: Abstract Painting, Modernism, and CulturalDiscourse in the Western Zones of Germany after World War II’), master’sthesis, University of British Columbia, 1986, pp. 25ff.

[16]赛德迈尔的报告的题目是《现代艺术的危险》(‘The Dangers of Modern Art’)。听众们起哄反对他的论题。参见艾弗尔斯:《达姆施塔特对话》。鲍迈斯特重申了《艺术中的未知》中的观念(Das Unbekannte in der Kunst,Stuttgart: Curt E. Schwab, 1947)。

[17]“沉默”这个术语指的是“谜一样的”或隐晦的语言;阿多诺所说的“本真性的黑话”和它所看到的“在过去几年的德国的不真实的历史上说适当的形式”。“发现这点并不新颖,崇高成了某种低下的东西的伪装”,他写道。“这就是潜在的受害者们站队的方式。但崇高的意识形态不再在不被抛弃的情况下承认自身(即一经承认,崇高便被抛弃了——译注)。展示这个事实也许有助于出自在一种模糊的、非承诺性的对意识形态的怀疑中的停止的批判,这种怀疑本身已经沦为意识形态了。当代德国的意识形态小心翼翼地不去宣告确定的学说,如自由主义的甚或精英的学说。意识形态已经转入语言。”西奥多·W.阿多诺:《本真性的黑话》(The Jargon of Authenticity)(Evanston, III: Northwestern University Press, 1973), p. xxi.关于鲍迈斯特的进一步的评论.