来源:雅昌艺术网 文:熊晓翊

10月17日下午三点后,北京草场地墨斋画廊门前的人逐渐开始聚积,从零星的三、五个到越来越多,人们闲散的聊着天,抽根烟,或是去周边的几家画廊看看展览,有些不耐烦的等待着即将开始的艺术家何云昌的行为现场。

四点半,行为准时开始,一楼现场己挤得密不透风,画廊只得请更多的观众去三楼看视频直播。几位全裸只披薄纱的“侍女”手上各揣一摞纸巾上场,何云昌也持同样装束,现场气氛凝重起来,必竟是“限制级”。大概半小时过去之后,观众中开始出现窃窃私语,人们逐渐意识到,不会再发生什么了,整个行为的过程,就是不断的在墨汁滴下后用纸擦尽这样一个动作的重复。陆续有人离场,也有人再进去,很多人到画廊前院子里透口气,开始谈论点什么。三个小时后,何云昌擦干净了滴下的最后一滴墨,名为“宁静致远”的这一场行为宣告结束。

“宁静致远”现场

“行为还没完,模特跑了一个”

过了45岁以后,最近这三、四年来,何云昌每年做作品之前,都要辟谷,不吃东西或者是少吃东西。长则一月,最短一周。辟谷可以带来头脑清晰的精神状态。让他再具体说说是个什么境界,他转了转眼珠想想——“身轻如燕,要随时小心,别把天花板碰坏了,随时飘在半空中,小宇宙忽忽地转,任督二脉全部打通了……”编不下去了,他被自己的瞎说逗笑了。

何云昌喜欢下棋,但不知是因为下得太好还是太烂,很难找到棋友。有的时候他也跟朋友打打扑克牌,曾经也嗜酒,“现在喝酒喝不动了,以前是三好学生:酒好,酒量好,酒德好,现在是三无人员,无酒量,无酒品,酒后无德,朋友们都恨我,视为我酒场垃圾。”说完,他又哈哈大笑。

接受采访时的何云昌喜欢笑,谈到轻松的话题,何云昌总是比别人先一秒大笑起来,笑容天真灿烂,说像个孩子也不算是滥用形容。说到某些沉重的感受时,他又极动情,头微仰起,眼睛眯成一条缝,声调呜咽,好像己经要哭了,神情令人想起一条伤心的老狗。这状态到底与常人有些差异,平常人喝得有点高了,可能是他这个样子。

十月的连续三个周末,何云昌每周都会在墨斋带来的一个行为现场。“宁静致远”、“镜心云影”、“怀风抱露”——三场行为各有一个虚无飘渺的名字,与人们印象中那个直接、生猛与激烈的阿昌印象相距甚远。

行为现场的布展是何云昌设计的方案,二十平米大小的地面上铺了一层黑色镜面,像一片静止的湖水,反射着幽冷的光。开场前几分钟,有工作人员往地面上撒了一些透明的玻璃珠,玻璃珠在镜子上自由滚动,犹如湖面上起了涟漪。“整个过程,我想营造的气氛就是‘有一阵风吹过水面’。”何云昌说。

虽说只是“一阵风吹过”,但整个过程长达三个小时,站在何云昌身后的模特姑娘们有些撑不住了。“行为还没完,模特跑了一个,只用六个模特还跑了一个,笑死我了,我本来是跟说两句啥的,转身一看模特公司的老板娘都站在那儿了,算了吧。”——说起了刚刚结束的行为现场令他最没有想到的一个意外,何云昌又气又笑,做了二十年行为,还是头一次碰到模特中途逃跑。

何云昌的行为一向不喜欢排演——“我不喜欢做实验,我觉得这些事情做过之后,再也不会想做第二次。所以过程中出现任何问题都是现场解决。”

对于较为柔和的这次行为来说,现场令他意想不到的,除了模特跑了一个之外,墨汁滴下来的节奏也不太对。“前半部分滴的太慢了,那样滴法,两、三天也滴不完,后面我调整了一下又太快,而且不那么有规律了,我本想让他规律一点好。我带了3800张纸,那些都是宣纸叠成的纸巾,调整完墨汁的速度之后,我觉得用不了那么多纸了,后边的六个模特抱着那些纸也挺沉的,我转身示意她们把手上剩下的纸放下来,减轻她们的负荷,没必要搞得那么累。”

整个行为从下午四点半一直持续到了晚上七点半,按照设定滴尽一公斤重的墨汁,等最后一滴墨汁滴下,何云昌用了大概15分钟。第二天,何云昌再次去现场看,确实一滴墨汁都没有了。相对于何云昌过去的行为,此次的三个小时可谓波澜不惊。

“在确定这个方案的时候,我当然知道是比较平和的,一开始我设置这个现场就没有追求什么大的起伏,但是我知道它的精彩在于微妙,而不在于跌宕起伏。微妙在哪里?肯定是第一滴墨和最后一墨应该是不一样的。”

安静等待墨汁滴下,以及平静的用纸将之擦去,是何云昌三个小时内需要做的全部事情。那个暴烈的,锋利的,敢于不施麻醉让人在身上划下一米长的口子,以及把自己的肋骨取出一根的何云昌,此次只想用三个小时的单调重复,来呈现“第一滴墨”和“最后一墨”之间的微妙性?看来,何云昌真的变了。

“宁静致远”现场

“在很多年里,我相信艺术比我的生命更重要”

1993年,何云昌辞职成为一个自由艺术家时,26岁。1998年,何云昌的行为处女作《预约明天》,用一部剪断了线路的电话给陌人“打电话”,这个行为太像是一个开始,显示从那个时候开始,一种强烈的,想要与外界、与他人对话的冲动,己在他身上己开始积聚起一种强大的愿力,促使他去行动。

很多年后,何云昌写了一篇小文《成人的童话》记述这一愿力的来源,一个因为贫穷带全家人一起自尽的下岗工程师——“这个令人伤感的故事让当时处境也不好的我注意到,还有成千上万面临同样境况的人,不管面对怎样的困境和强大的势力,他们都没有像那个工程师一样选择了放弃。这种弱势群体坚忍不拔的精神意志又令我振奋……我没有刻意消解或对抗什么势力,只是从自身感受出发,去宣扬一种我所赞赏的群体还有他们的精神。”

赞赏,而非对抗的出发点,可能决定了何云昌日后的行为尽管极端,却并不为当局与体制所限制。或者说,赞赏,而非对抗,其实是另一种对抗,因为它同样产生影响,尽管是太微弱的那种艺术所能传送给社会的影响。

“我觉得艺术家都算是愤青,对所有的事情都是抱有最多的热情和最大的期望,也夜以继日地去行动,人生来就是痛苦的,有一些痛苦你可能是没有切身经历过,但是因为你太敏感,别人的痛苦你也能觉察与体验,一个艺术家经历的痛苦是易于常人的,当你看到很多苦难时,当然就想去做些什么,表示自己的关注和进入。一个艺术家如果在他年轻的时候没有深切地投入到这个时代当中,我觉得是对不起他的才华。”

“我做了整整二十年,又怎么样呢?也没有看到什么,可能只是让我更清楚一些东西,一个人的生命是有限的,这个社会需要更长的时间,才会有大的变化和进展。要用好几代人来看,才能看到一点好的转变,我何必那么着急呢?我也许再长寿也活不了一百岁吧,人生是短促的,艺术只是其中的一小部分。在很多年里,我相信艺术比我的生命更重要,直到今天,我快进入50岁的时候,基本上,还是没有看到什么大的变化,也可以说绝望,但最终只能说我们需要更多的耐心,或者是出现奇迹,当然我不太相信奇迹了,扯啊奇迹!基于这一点,我其实也不指望着会看到什么变化,这是一个比较无奈的心态,但是我觉得我也没有什么很抱憾的,我身上留下了2000多道伤口,去了一根肋骨,在体验式行为这一块,我做到了一定的高度,到了今天,我还是可以用一种很激烈的方式去表达我的感触,也不是不可以,但对我自己是一个重复,这也就是我觉得作品转变的一个原因吧。”何云昌说。

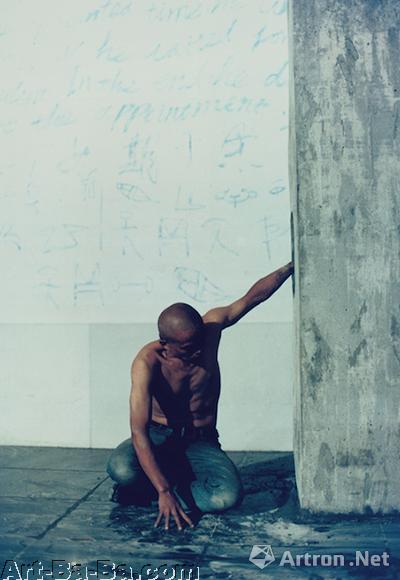

《抱柱之信》1999年

《海饮》2011年

《一米民主》2010年

等待,以及平静的等待

近年来,真正令何云昌痴迷的事大概是旁人很难想到的——打电游。在游戏界,何云昌算是个土豪,谈到电游,何云昌便刹不住车了:“每天打十五个小时,我打了三年。最近一年淡一点的,我是不会只打一个游戏的,打一个游戏太浪费生命了,要花时间等那个任务,我是同时开两个游戏,这边任务和那边任务串起来之后一天做300多个任务,就这样打了三、四年。我先打一个‘傲视千雄’,那个游戏我花了二十多万,后来又重新开两游戏,那个游戏都十几万,因为你不花十几万就不可能把角色建立到老大的。‘傲视千雄’里,一万块钱一颗的戒指,我戴了两个,全是顶级的,大法师,我进去可以打一个帮会。打到13年,然后光复了,光复之前我还买了一些戒指,我在威尼斯的时候,助手给我打电话说又发戒指了,要不要,充,戒指戴着,太威风了,等我回来,那个戒指买完一个就光复了,代理期限到了,要关那个游戏了,上边还剩12万元,大概还剩1万人民币,干什么呢?转到另外一个游戏去,害人,游戏代理商也是可以枪毙。现在我已经不怎么花钱,每个月花200块钱玩一个角色,那个角色只是帮会大了,然后里边偷东西,把我的装备全部偷掉,我掉了五千万以上的战利,还怎么玩儿,就扔在那儿了,每天上去看一下,养小猫小狗,乐呵乐呵。就这点儿乐趣。”

听何云昌兴致盎然的谈他的游戏经,与艺术无关,却让人心安,因为至少在我看来,这个世界配不上他所做的很多事,但求仁得求,何云昌可以算是一个充分活过的人吧!就像他说的,“经历过那些阴暗与痛苦,你对快乐的感受和研究更深切一些。你可能比一般人要开心多一些,快乐多一些。现在,我觉得活得平静一些,开心一些就是王道。”

回到展览的名字“王道至柔”,此次展览的海报使用的是何云昌在今年六月四日做的一件作品《六月雪》,一些人用砂纸在他身上擦出花的纹理,疼痛让他的身体不由自主的起伏,又是一场“恶梦”,时间点的选择指明了用意。

“一些东西可能尘归尘土归土,终有一天还是会山高月小、水落石出的”——但等待,以及平静的等待大概是另一种考验,就像无法忍受长达三个小时的冗长而逃跑的模特,或是那如沙漏的墨,滴得要么太慢,要么太不规律,这些都是等待时会遇到的意外。不过归根到底,何云昌相信“如果看得远一些,多一些宽广的胸怀的话,我想世界应该是另外一个格局,很多时代的好与坏,黑暗与否,其实是在发展当中的,可能是我们的生命有限,活的不够长而已。”

《春天来了》2012年