来源:雅昌艺术网 作者:皮力

2015年9月8日,一本历时三年编著的艺术家深度个案书籍《关于——耿建翌》,在耿建翌的最新个展“2015,夏”的开幕现场同时发布。作为中国美术学院跨媒体艺术学院出品的“感受力”系列丛书第一辑,《关于——耿建翌》特邀了凯伦•史密斯(Karen Smith)、皮力等国内外学者就耿建翌的艺术创作脉络与其问题意识进行研究与撰文。本文作者为皮力,为雅昌专栏收录的《关于——耿建翌》一书第三篇文章。

证据,文件与制表

使用文件与表格是耿建翌20世纪90年代中期作品的一种重要媒介形式。属于这个系列的作品包括,1993年的《婚姻法》,1994年的《计划生育》、《这个人》、《确有此人》,1995年的《工作笔记》,1998年的《肯定是她》、《肯定是他》。其中《婚姻法》和《计划生育》是将两部法律中的某些内容空出,然后以学习班考试的形式邀请人们进行填写。虽然这个竭力做到一本正经的行为其结果并没有任何实际意义,但是无论戏谑抑或严肃,观众仍然可以从这些回答中看到填表人的愿望。在这些作品中,耿建翌扮演的是一个制表人的角色,而目的则是收集社会个体的信息。

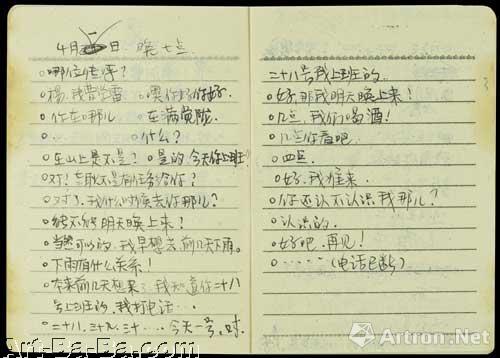

《工作笔记》文件 1995

《这个人》、《确有此人》是通过收集陈列第三方证明信的方式来证明某个人的社会关系。《肯定是她》和《肯定是他》则是收集某个朋友及其相关人的原始证件,包括工作证、准考证、身份证、借书证、游泳卡、医疗卡、准考证和教师证等等。虽然这些普通人的相关社会关系与信息都微不足道,但是这些信息都是真实的和确实存在的。相比《婚姻法》和《计划生育》中强调的个人信息的主观申报,这个序列的作品则强调的是第三方证据的收集。更极端的例子则是《工作笔记》(图1),耿建翌特意安排的一次跟踪,让亲近跟踪目标的人,在各个时间段记录他一整天的言行,第三方客观的证据开始转换为第三方主观的观察。

虽然不同作品的焦点总在“对象”与“第三方”,主观提交信息与客观证明的收集之间游移,但是证据、制表与信息采集作为一种手法几乎贯穿着耿建翌创作的始终。早在1988年,耿建翌在“新潮美术”风起云涌的“黄山会议”上,就曾经一本正经地向与会的艺术家散发和回收了个人信息登记表(《表格和证书》1988年)。我们可以看到,随着时间推移,这一方法背后的情感维度从玩笑戏谑开始,在90年代末趋于《工作笔记》中那种半真半假式的严肃,直到2000年后变成一种不带情感的冷漠。比如在《没用了》(2004与2012年)中,艺术家也为每件作品设计了简单的表格,涉及这件被舍弃的作品的相关信息。《抵消》(2007年)虽然没有使用表格和文件,却是把《工作手册》中的跟踪收集证据的做法往前推了一步,艺术家让人们重复和扮演对于自己行为的观看笔录。

虽然,耿建翌的作品一直在规避意识形态符号和直接的立场阐释,而且这些作品往往因为非常依赖于文字以及对中国社会的理解,很难引起那个时期崇尚形象和明确立场态度的艺术界的关注。但是于我而言,围绕着证据展开的信息采集虽然有着戏谑的成分,但却是最具有强烈和广泛的政治性——一种根植于日常社会生活的政治性。如果说信息采集是社会治理的开始,那么通过一系列与他者关系而展开的身份界定则是规训的开始。至于《工作笔记》和《抵消》,则是围绕着窥视与跟踪展开的非正常观看方式。

观看,窥视与跟踪

今天回头看,1988年《表格和证书》中把个人信息的采集作为一个手法,其实已经显示出耿建翌及其同伴对于“八五新潮”泛人文主义的疏离。相比“八五新潮”后期开始泛滥的矫情的“力比多”、浪漫主义的人文关怀以及不甚了了的本质主义“大历史观”,黄永砅转向了偶然性,张培力转向荒诞感,而耿建翌则是似乎开始追求所谓的“客观性”,即一个事物或者何以对我们产生意义,或者我们何以对某事物和对象有感。当把艺术中的客观性作为一个首要原则后,耿建翌就把自己定位为了一个观看者,一个测量者,而不再是一个行动者。从这个层面上看,前面提到的围绕着证据建立起来的作品亦是如此,它们可以被看做是一种观看和测试,其目的在于寻找存在的客观性。

“观看”作为客观性的测量方式,也作为动机、行为方式乃至方法论在耿建翌的创作方式中扮演着重要的角色。即使从他80年代著名的绘画作品《第二状态》(1987年)开始,不同阶段的单色大笑的光头被高度写实地绘制在黑色画面上,这一手法已经开始预示着对“把观看作为测量客观性的方式”的热衷。不仅如此,他80至90年代的很多作品都逐渐转向观看和被看及其背后的观看机制。在这个过程中,有两件作品分别标示着这种观看的两极。一件是被广泛传颂的《自来水厂》(1987年)。这是一个根据游戏设计的四方形的空间,在围绕空间的四周墙壁上都留有窗户,因此在四周行走的人可以通过窗户看到空间中心的人,而在中心的人也可以通过窗户看到观察自己的人。这个空间实际上就成为了观看与被看可以互相置换的空间,或者说观看与被观看的预设性前提在此都不存在了。这件作品可以被看作是中国最早的关于观看机制和权利机制的装置。另外一件作品则是十年后完成的作品《扫描地上的一条裂缝》(1997年):艺术家用铅笔的素描排线在普通纸上拓印了一条裂缝。如果《自来水厂》可以扩展出非常立场化的面向的话,那么《扫描地上的一条裂缝》则是被压缩在一个非常微观、类似于摄影显影的观看行为之中了,但是两者都涉及到观看的方式及其机制。

《三十六种打击》纸、蜡纸油印 1995

《自来水厂》里观看者无意中成为被观看的对象,也为另一种极端的观看方式——“窥探”——埋下了伏笔。所谓窥探,就是被观看者并不知道自己被观看,而观看的视点是隐蔽和固定的。如作品《抵消》,截取了一家足浴店六个地点、同一段时间的监视画面,根据这些录像画面整理成文字,产生了剧本,再请当事人严格重复一次那天的言行。《自来水厂》是在空间维度中动摇观看的前提,而《抵消》则是在时间维度中模糊观看的机制。《抵消》中的监控摄像头相当于《自来水厂》中的窗户;而让人按照记录监控录像的文本扮演,则意味着《自来水厂》中位处中心和四周的人,窥视者与被窥视者的身份,在线性的时间中通过被置换在同一人的身上得以同时实现。

而《扫描地上的一条缝隙》则将观看的行为附着在对象上,在这个观看过程中,观看的行为不因观看者的主观而变化,只随着对象变化而变化。这种观看的视点变化,其实可以理解为《工作笔记》中对于人物行为的“跟踪”,也可以理解再往后的以书籍为媒介展开的作品,比如用沾满印泥的手翻过空白的书页,用遗留在页面上的颜色标注观看的过程行为(《阅读方式》,1999-2000年);或者用书页印刷纪录蜡纸刻印方式不断损耗乃至消失的过程(《三十六种打击》,1995年)(图2)。对于客观性的兴趣,耿建翌把观看作为一种测量方式,并由此发展出了“窥探”与“跟踪”这两种不同的方式。在不同情境中,这两种方式有时可以扩展对观看机制的考察,也可以缩小为对日常生活的测量。

无为,时间与无用

但是我们可以注意到,无论何种以何种形式观看,观看者的目的总是有些模糊不清。这种模糊状态又牵扯到另外一个问题,即作为艺术家到底做了些什么?耿建翌作品的最大魅力恰恰是在“做”与“不做”之间的中间状态。在以文件、证明和表格为媒介展开的作品中,我们可以把耿建翌的某些作品视作是对社会生活的一种模仿,但正是因其目的不可知、态度和过程却严肃认真,而产生出了神秘的威慑。而这些作品最后的呈现往往也就是文件、证件、第三者的信件和笔录,艺术家在作品最后呈现之中却似乎完全不留痕迹。艺术家扮演的是一个观看者、测量者,一个规则的设定者,其中心在于规则,对结果则并不做预设。也就是说,艺术家把传统方法论中的“做”压制在一个最低的层面,以至于显得像“不做”。

《在温哥华的十天》银盐黑白照片、机票 60×50cm×10幅 2012 恢复1998所做

《扫描地上的一条裂缝》就是这种倾向的一个代表。其实在他的摄影作品中,这种“做”与“不做”的中间状态显现地更为明显。90年代末期,耿建翌的一系列摄影作品的共同特征就是——不按动快门:他用清水冲洗照片、将空白相纸浸泡在显影和定影药水中,再或者直接冲印被磨损的底片,更极端的做法还包括把洒了定影药水的黑白相纸在暗房中晾干后打包寄往展览地点,伴随着展览开幕每天打开一张,在此期间相纸自然发生变化。用艺术家的话说“这是一次盲目的旅行,直到邮寄回来才看到它的庐山真面目。”(《在温哥华的十天》,1998年)(图3)

这种“做”与“不做”的之间的状态可以归纳为“无为”。“无为”并不是“不为”,而是“顺势而为”。这种“无为”的态度,最后都因为时间的流动造就了“无不为”的多元效果。摄影作品中,很明显时间作为一个动因最后造就了作品。在其他作品中,时间也是作为一种催化剂,把很多没有意义的事情变得有意义了。比如在三十年之后,物是人非,我们在《表格和证书》中却可以读到一个另类的美术史,或者在《肯定是他》和《肯定是她》中,时间让我们对一个细微的个体产生了无穷的兴趣和遐想。毫无疑问,耿建翌的测量和观看都是在一个时间的场合中展开的,就像当时命名《自来水厂》所预示的那样,观看是一个在时间结构中的无穷流动。

“无知”展览现场上海民生美术馆 2012年

2004年,耿建翌在上海的一次展览中(“没用了”,上海比翼艺术空间),用三天时间收集了近五百件大小物品,包括家具、玩具、厨房设备、床上用品、衣物鞋帽等等,都是他在上海认识的人捐赠的用过后的废弃物品。他在每件物品上附有一张卡片,填写了该物品的历史(“何时启用”、“何时停用”)以及它的原主人和耿建翌的关系,最后还包括“停用的原因”和“该物品有何故事”。当这五百件物体被陈列在展厅中的时候,它们永远失去了自己的功能或者实现原有功能的机会。词(卡片)与物(物品)发生了颠倒。当这些物体唯一的功能是作为登记卡片上面信息的证据的时候,“物”就成了一张“卡片”,而“词”则是“物体”。随着时间的发酵,卡片的力量开始增强,而物体及其功能却会逐渐被人混淆——因为艺术家的介入,这些东西彻底“没用了”。在这个“让东西没用了”的过程中,耿建翌唯一做就是分类、放好。(2012年9月7日,“无知”展览开幕的当晚,在对耿建翌的一次参访中,他还在纠结也许这些物体上的有机玻璃罩子,在这个“顺水推舟”的过程中是否有些多余)“没用了”,或许在耿建翌那里代表着今天艺术的某个面向:以无为之为做无用之用。