来源:凤凰网

[年代访]张献民:所谓的理想主义年代从未存在过

核心提示:张献民,中国独立电影的支持和推动者,同时他还是导演、制片人、策展人和学者。最近,我们在北京的天画画天公司跟张献民聊起了八十年代。“八十年代末那场风波的一个非常重要的负面效果,是我们几乎不能对它进行人道主义之外的反思,”他从一个见证者的视角谈了自己的观察,“所谓的理想主义年代或者浪漫主义年代,从来没有存在过。”当时正处于大学期间的张献民有幸成为尤里斯·伊文思的在华翻译,参演纪录片《风》。并且在导演的推荐下,他考入法国巴黎第三大学学习电影,获得硕士学位,回国后在北京电影学院任教。从九十年代至今,他活跃在中国电影与外国电影文化交流的前沿阵地。

在谈到独立电影时,张献民没有掩饰对当下的忧虑,“在权力环境、市场环境当中,(独立电影)变成了一个极其精英的,几乎是现在这个时代的最高端的艺术了。”经历了时代的风雨变幻,他想关起门来为中国的独立电影写一部口述史。在此,我们奉上与张献民对话的文字实录:

最初受《小花》《阿诗玛》等影响爱上电影

凤凰网文化:最初让你喜欢上电影是什么时候,哪些片子呢?

张献民:这是不少人蛮关心的影迷层面的东西。我在中学的时候看过一些内部的资料片或者参考片,就像现在的法盟体系,只不过当时我们是外语学校,看原版片主要是让学习语言。二十年代、三十年代、四十年代的法国片,印象深刻的例子,一个是默片时代的《驳船亚特兰大号》,还有就是《射杀钢琴师》。但是当时印象最深的还是中国的作品,像《小花》、《生活的颤音》、《阿诗玛》、《五朵金花》等等,大概都是1978年左右的,所谓的解冻时期,或者刚刚出现一些模样特别特殊的影片。

后来我在北外读完大学,自己开辟了一条通道,我做了两个剧组的翻译副导演,包括伊文斯的《风的故事》。我也写了那个方面的论文,用中文和外文写的都有,被一些北大的和电影学院的老师看到了,他们有的人会奇怪,这个人是从哪儿冒出来的,因为当时人特别少。做了两个合拍的片,我跟当时电影产业的一些领导也有接触,他们也觉得好奇,你这么小的年龄以后要做什么呢?你这样肯定要去国外读书吧?当时我说也不一定。

凤凰网文化:为什么选择去电影学院教书?

张献民:当时实际上没有被第五代吸引,是被第四代吸引了。我觉得电影学院是电影的大本营,郑洞天、谢飞、张暖忻三位导演的电影,当时我看到的,我都觉得很好,我被这个东西吸引了。大概是年轻人的混乱,当时我去了电影学院,做了三个学期的老师,讲外国电影的课,然后还是到国外读书了。读书读到末尾阶段的时候,又要做一个抉择,到底是在国外发展,还是回电影学院?这跟后来的海归到电影学院教书还不一样,因为当时我应该去外交部或者文化部做公务员,在当时的人的观念当中,如果我到电影学院教书,这是最差的选择。所以别人不会阻止我,别人只会觉得惋惜,国家花了这么大力气培养你,怎么就做了老师呢?没有对国家做出更大的贡献。这个东西跟时代也是相关的。

八十年代留法:波兰斯基讲分镜头 彼得·布鲁克讲表演

凤凰网文化:八十年代末,为什么去法国学电影?

张献民:少年时期电影一直是自己的爱好,跟天文等等并列,但是后来还是电影比较持久,跟电影近似的爱好是诗歌。年轻的时候想得多,数学和化学也有蛮长时间的兴趣。我没有接受过电影教育,最后我还是决定要接受一个系统的教育和培训,这就是后面留洋的部分。

在法国上学的时候,见过不少人,比如说在分镜头的问题上,给我们讲得最仔细的是导演波兰斯基,大概就是三天到五天的时间,在1990年讲他在1970年拍的电影,比较传统样式的那些电影。他讲这个东西怎么做假,怎么样分切,为什么这是两个场景等等。我们表演的训练课是彼得·布鲁克给上的,他上了三个星期的课,带了他剧团的四个演员。这要是从教育的角度来说,是全世界顶级的,也是绝对的精英教育。还有一些好莱坞的编剧,东欧的编剧,我们都有这些人物的课程。也有一些零散的,类似于戈达尔的讲座,卡赞的讲座,我们见到他的时候,他已经九十岁了,他就来了一次,他当时真的什么都不想说。昆德拉跟我们做了一个私下的交流,那种五到七个人的小交流。

在这些人当中,雷奈确实是我们都没有见到的,但是跟他合作了十年的摄影师,和他的剪接师,会给我们做一些日常的教学。比如有一次,剪接老师看见我们总在剪自己的短片,不大满意,因为自己写剧本、自己拍、自己剪,能剪成什么东西呢?他就觉得是不是应该拿一套别人的东西来让学生剪。我们也尝试过直接剪电视素材,比如一场足球赛,是不是能通过编辑编成另外一种效果?但是这个尝试有点二百五,因为一场足球赛剪来剪去,能剪成什么东西呢?所以那个剪接老师向学校提了要求,征求了雷奈的意见,复制了雷奈的一场戏让我们每个人剪出一个自己的版本。但是整个35毫米,可能要复制12份,比如让12个学生做,或者12个学生小组来做,那套成本比较高,所以就做了那么一次。

凤凰网文化:当时做学生作业的时候,有没有特别感兴趣的方向?

张献民:还是对纪录片更感兴趣。我没有反对做商业性的纪录片,当时我觉得最有意思的就是自然类的,真的是要到草原上埋伏一个月,有很多蚊虫,你要扛着40公斤的器材,要步行很远,你也见不到别的人等等。我对那些东西非常兴奋,我不知道那些摄像的小伙子会怎么想,就是那种体力挑战,我非常感兴趣。要对自己有一个挑战,可能要忍受第一个阶段的失败,因为你没有做过这样的事,凭什么你知道这个事是能够做成的,所以要给别人打下手开始,当时各个职位我全部做过,包括录音助理、录音、简单的美术工作、摄影师、灯光师等等,而且大部分工作我都赚过钱。当时我是青年男性,我觉得那个对我的吸引力非常大,觉得有一个荷尔蒙的东西。

我没有去成南极,本来我们要在南极待六个月,当时我明确地感觉到,如果我那次去不成,这辈子就算了,不可能再去了。作为旅游者去到那里没有意思,只是到那里待4个小时,那是没有意思的,真要是在那里待六个月,我觉得很让人神往。我现在仍然很神往那样的东西。但是落实到具体环节上,都是非常愚蠢的东西,就是因为签证办不下来没去成,非常傻。所谓的理想跟你能做得到的,中间那一点点的阻碍,事后想起来,大部分都是非常愚蠢的东西。

凤凰网文化:“人生需要的只是一个机会,但是没有机会”。

张献民:对,但是我觉得没有关系。别人会说,你张献民已经做过很多事情了,这也是人性的贪婪,我觉得我也是个贪婪的人,记得比较清楚的都是没有完成、没有做成的事情,觉得那些东西更美好。

八十年代的最大负面效果是不能反思它

凤凰网文化:你对八十年代是赞美还是怀疑?

张献民:明确地讲起来,我觉得八十年代末那场风波的一个非常重要的负面效果,是我们几乎不能对它进行人道主义之外的反思。整个话语的冰封、冷冻的状态,就是完全不可以谈论的状态,实际上我觉得造成的最大负面效果,是让后来的年轻人没有办法反思、思考、总结当时的年轻人到底犯了什么错误。我们不能用浪漫主义的办法来讲谁是对的或者谁是错的,它可以进入一个学术研究的范围,可是问题是人道主义的理由太巨大和强迫性,你只能采取某一种观点,要不然你就不人道。但是我说,不可能当时青年的个体或者青年的群体,他们没有犯错误,这怎么可能呢?要那样讲,就太浪漫主义了。比如说,社会自我组织的可能性,整个这一套东西,是他们在尝试回避政治吗?还是他们把政治挺得太高了?如果没有办法进行总结和反思的话,我们以后可能重复这些错误。

我同意栗老(栗宪庭)讲的话,所谓的理想主义年代或者浪漫主义年代,从来没有存在过。讲八十年代如何如何,比现在更正确,我觉得这是在寻找乌托邦。就像陈丹青他们把民国讲得那么好,我一个学生讲,如果民国真那么好,我们至于像今天这样子吗?这是一脉相承的,那个也是我们,所以对于八十年代,我就是这样的看法。当然有一部分人拿了八十年代的思想解放做了精神寄托,我也闭嘴,总不好把人家的精神寄托给解剖开了,那也挺残忍的。

凤凰网文化:你为什么说“中国这个民族集体上表达欲的拐点,在九十年代后半期”?

张献民:大概是八十年代有学习和思考的过程,这个过程中沉淀的东西很多,但是社会整体没有表达的渠道,虽然有一些诗歌和小说,但整体上它还是一个精英态。具体来讲,全国可能有十万、二十万个人在写小说,乃至有人说,好像有一百万个人在写小说,但是作品的发布、传播和交流的管道,是一个极其精英化的体系在操控,那个体系又跟公权力结合在一起。一旦公权力出现相反的倾向,这些有限的精英传播也会逐渐瓦解,这就是1990年之后发生的事情,我也是用这来解释为什么产生了独立电影。

因为这套精英表达,在官方统治的发布可能性被彻底卡住了之后,在寻求民间发布的可能性。这种自己的创作是一直存在的,只是发布的问题。1990年以前,在思想层面和知识层面的两极分化是非常严重的,不一定现在比当时更严重,当时知识分子有一种狂欢,但这种狂欢是否只是在阶层内的。如果艺术有一个诞生的点,我觉得这个表达的问题也是一样,当这个拐点来临之前,之前的五年、十年到底发生了什么?当时的摇滚乐、行为艺术、独立电影的传播可能性在哪里?民间的表达欲望到底用什么样的方式在呈现?

1990年后半期,某一个点上,实际上是集体转到一个过度表达的状态,在这个之前的表达,一直是不充分的,我们现在是在过分表达的状态。但是在那个拐点出现之前,又有不可考察的,因为所有被考古的,都是精英这套东西,就像王朔的小说,他的小说再口水,还是精英的东西,他是大院产生出来的,他的小说卖了那么多钱,类似讲姜文,姜文就是电影贵族,当时那个个人表达往往都是有精英色彩的。

表达过剩的年代 权力从讲述者转到倾听者

凤凰网文化:怎么看表达过剩,怎么看作者论?

张献民:实际上就是《一一》里面描绘的,它是假设听他说话的人是植物人,在表达过剩的情况下,大概是这样的。别人是否真的听到了,不太要紧。这就是所谓的权力已经从讲述者到了倾听者那边。整个现代主义是建立在话语及权力的基础上,就是在《新闻联播》里面,谁讲话讲得最多,那就是全中国最有权的人。但是现在权力整体已经转移了,一旦拐点过去之后是收不回来的,可能人类永远回不到表达不充分的古典状态了。以前是表达不充分的状态,几千年、上万年都是这个样子,在我们有生之年见证了这个东西,现在人类整体上走向了表达过剩。以前发言者是权力的拥有者,就是圣旨,现在这个东西转到了听者那里,有听的能力的人,这个权力显现和执行的过程是什么样的,可能全人类都在实践。有些人可能会把它理解为通俗的消费社会的现象,买电影票还是不买电影票,关键权力不是在导演手上,而是在买票人的手上。新闻联播关键不在讲两分钟,还是五分钟,而是在收视率,具体有多少人在看这个东西,但是这又有民粹的特点,这个东西所有人都在探讨,尤其是在非民主的体系当中。

作者论也是一个半神话的东西,我认为作者论只有一半的效率。就像天真地假设,有一些人的表达是优于另外一些人的表达,我是打一个问号的。比如《智取威虎山》说是徐克作品,不是说徐克在里面没有作者性,他有自己的层面,有人格、个性和人生的经历,所关注的东西都有所呈现,这个可辨识度是很高的,但是很多东西像现在的口水时代,它会被夸大,比如捞钱,挨着一个人的名字,比如梵高等等,挨着一个艺术家的名字,更容易捞钱。

演《巫山云雨》因为一种本色的感觉

凤凰网文化:为什么演《巫山云雨》?

张献民:当时章明导演把剧本拿给我看,实际上是把我当做教编剧的老师,他让我提提意见,但是也不会怎么改了,因为马上就要拍了。我看完之后,我就觉得我演起来也蛮合适,但是我也没有演过,过几天他就让我演了。但是肯定没有具体的交谈,比如《巫山云雨》到底要拍什么,从来没有过这种交谈。

《巫山云雨》

《颐和园》是相反的,娄烨大概提前了好几年就跟我讲,到时候让我演一个电影。但是他自己也在琢磨让我演哪个电影,有过这么两三次的简短交谈之后,我觉得自己可以信任他,我就说随便,但是不要临时跟我说。他说,不会,肯定会提前两三个月跟你说好。实际上我是《颐和园》最早定的演员,只有我这个角色没有换过演员,其他的角色都换过演员,这也不是什么好事情,就是把我这个角色绑得太紧了。实际上娄烨理解的是比较本色的东西,但是在这个角色以及戏的层面,是绝对没有进行过任何交谈的,对于创作来说非常重要,还是有感觉在这里,觉得你是了,这个事情就不用再谈了,最起码艺术电影有这样的状态。

娄烨最好的片子是《苏州河》 《颐和园》有太多欲望

凤凰网文化:你博客里有段文字:“我向娄烨说我认为《颐和园》表达的是自由,具体说是灵魂的自由要在肉体的自由之后才能完成,梅峰(编剧)在场,说同意我的看法,娄烨回答说不是的,这只是有关爱情。”

张献民:对,这是我的理解。娄烨说这只是有关爱情,那是他的理解。我觉得那是娄烨的狭隘。这个里边有个背景,实际上我是在开拍了之后,才逐渐明白,实际上那就是不读剧本,或者没有跟编剧导演仔细交谈过的一个缺陷。

我太相信娄烨,以及太相信现场了,跳舞就跳舞,如果不合适,就指出哪个不合适,应该怎么跳。但是对于《颐和园》来说,我用了很长时间才领会到,我演的角色的原始设计,那是一个很牛的人,那是姜文、崔健那样的人。你不知道北京的大爷有多少底牌,学生大部分都是从外地来的,但是他有四合院,可能他头一个月开这样的车,过两个月又换了一辆车,可能你问他德国怎么样,他会说我刚从美国回来,完全摸不清楚大爷的情况,特别牛。后来我才慢慢明白,他们在剧本讨论的过程中,以及美术或者造型的设计,在一定程度上都是冲着那个方向去的,比如一会儿是光头,一会儿扎一个马尾巴,特别夸张,这个人来历不清楚,但是肯定特别有钱,什么事情都能搞定。反复研究之后,我发现自己不是崔健、姜文那样的人,不是什么事情都能搞定的人,不是发财很早、家里有背景的人,这些东西都不对。比如我一个短短的头发,整体来说也不是很高调,不会对自己的事情特别嚷嚷,也不是非常大方,不是所有人找我帮忙都帮忙,因为我根本就帮不上。所以跟那个人物差距很大,那个人在任何的生活层面都好像很自如,我是不具备那种人格的,我也不大容易演得出来。

《颐和园》

所以我想可能完全是另外一个路子,就是这个人是可以消失的,如果这个人物最后没有剩下什么,基本上都被剪没了,对这个片子可能是更好的。但是这样大部分演员都会接受不了,跟我演对手戏的胡伶,她演李缇,她演了一半,她明白了,很不开心,有的时候都快哭了,好不容易有这么一个角色,我是演她男朋友的,她觉得我是在躲演。因为一旦定了往低调的方向上走,我越走越低、越走越低,她是要演我女朋友的,剪我的戏就是剪她的戏,她就觉得对她的影响太大了。我把李缇的死亡也理解成一种消失,这个里面如果只有唯一不消失的人物,就是娄烨自己要处理的事情。我觉得有一部分人就是消失的状态,为什么娄烨被这部分说服了?因为在柏林期间,我们有两次见到北岛和李陀,娄烨在一定程度上觉得,这个人在之后的十五到二十年,要把自己抹掉,这当然是娄烨自己的理解,他对留洋、海归有一套自己的理解,所以他觉得这个人在外面待这么长时间,最后这个角色是要把自己抹掉的,他希望别人把他忘掉,他用这套东西来解释人物。

我也跟他讲过不少次,娄烨最好的片子就是《苏州河》。这个是说《颐和园》的欲求太清楚了,《颐和园》充满了太多的欲望,《苏州河》在文本上,乍一看是没有欲求的东西,所以有一种行云流水。但是我觉得整个《颐和园》的背后创作班子,编剧的欲望和导演的欲望都太清楚了,这不一定是个弱点,你能把这个东西表达出来,也是非常牛的事情。但是我觉得那个东西没有办法是行云流水,就是非常重的一个东西。

凤凰网文化:影迷可能觉得《颐和园》寄托了那个年代的理想。

张献民:对,那个非常重,但是再往下讲就又回到了人道主义的话题,对那个年代理想主义和人道主义的锁定。从根本上讲,娄烨是艺术家,我是知识分子,梅峰也是艺术家,他艺术家的层面比知识分子的层面更强一点。

唯一导过的纪录片《家在北京》:数码独立影像最早的状态

凤凰网文化:讲讲你唯一导演过的纪录片《家在北京》?

张献民:《家在北京》是我自己唯一做的一个纪录片,是个人创作,我记得是1999年或者2000年,在当时的冬天,寒假、春节,也包含了其他的时段。一家全家都住在北京的安徽人,全家大概七八口人,挤在一间屋子里面。一家人做什么样的事情都有,比如在前门看柜台、给别人当保姆、骑三轮车卖报纸,但是他们家庭的关系很亲切。实际上所有纪录片的人物,都有可能受到拍摄者的一点影响。既然我在拍他们,就产生了我特别纠结的地方,我很好奇那个老家的概念,比如老家的房子,有四年或者八年没有人去看过,那个房子到底是什么样呢?他们说自己不关心,但是我就不相信他们彻底不关心。这个就是我对他们的影响,谈着谈着,上一辈人就跟二闺女说,你得回去看看我们的房子。所以她回老家相亲的时候,看看他们家的老房子塌了没有,他们家的老房子确实还在,就是很破败了,村子一半的房子都废掉了,紧挨着他们家的邻居正在拆房子,邻居男孩回去的任务就是把房子拆掉,他把木头卖了一千块钱。《家在北京》就是以乡村往城市移民的一家人为主角,但是有一个额外的东西,有一个二十岁的胖妞回到老家,她年龄很小,我估计也就二十岁,她一定要相亲,而且一定要回老家相亲。爸妈担心她在北京瞎搞。所以讲起来有点不大严肃,那个有点像玩。跟别的人拿着新的单反,自己拍点东西是一样的,那个东西也是所谓的数码独立影像最早的状态。

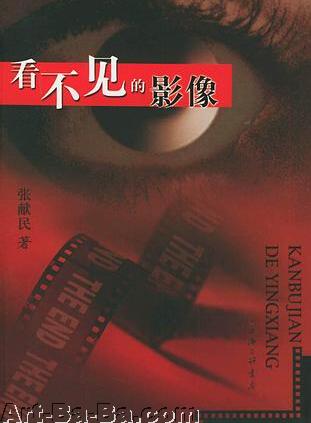

《看不见的影像》有当年对第五代的偏见

凤凰网文化:讲讲你写的独立电影评论《看不见的影像》?

张献民:这本书最初我是想找不同的人来写,因为那些片子是由不同的人来拍的,应该由五六个人互相替换着写。但是实际上,因为稿酬低,别人都不动笔。像贾樟柯的《小武》或者《站台》,应该是顾峥写的,顾铮是中戏的老师,贾樟柯的同班同学,但是我等他等了接近两年,三四个月催他一次,一开始他还说,我马上就写,或者说我已经开始动笔了,但是实际上他根本没有写。我觉得这个可以理解,大家各自忙各自的,而且这个项目是我立起来的,我跟媒体谈的,我为什么要催别人写?事后就变成都是我写的。

《看不见的影像》

回头想的时候,对当时写的东西,我是有很多遗憾,我后来还有一点反思,比如我是不是对第五代有一些偏见。我当时写了田壮壮、吕乐、张艺谋,似乎我写吕乐、田壮壮还算好,但是写张艺谋那篇,我个人当时的偏见,可能是有点太大、太主观了。在整个《看不见的影像》序列当中,实际上得到最热烈、最普遍的反响是田壮壮那篇和吕乐那篇。

独立电影的状况就是它的出路

凤凰网文化:影弟工作室和天画画天公司是怎样扶植独立电影的?

张献民:大概在2005年10月,跟一两个朋友做了影弟工作室,一直到2010年10月,做了七十场影弟放映,大概有十二三个作品的创作,像耿军的《青年》,万玛才旦的《老狗》,当时也有剪接的设备,也跟一些NGO合作,做了校园巡展。2010年底到现在,也是接近五年的时间,天画画天前后也扶持了十几个作品,虽然不挣钱,但是还是用商业资金来操作项目,我作为一个监制或者顾问的色彩,也是一个常态。更低成本的东西,我也还是在继续做,就像耿军那样的情况,还有比耿军更低的情况,大概每一年还会有两个左右。

《青年》

《老狗》

我上个月和这个月都在微博未关注人的私信里面做了一个截屏,每个人的留言都是这样,我刚拍了一个短片,我没有钱,我没有摄像机,我用手机拍了八分钟,您能不能给我看一下,我后面写了一个和尚,那个和尚的女朋友怎么着了,我一定要拍出来,我为什么找不到钱呢?我听说这些导演全都找到钱了,全是这些东西。但是我又不好意思,绝大部分我不会回复,我不能总是维持一个幻想,就是你们都能够做成自己的作品,这也不成立啊。比如去年到今年,有的片仅仅是工作,我就陪不同的人看了很多次,张次禹有过这样的情况,韩涛也有这样的情况,韩涛现在有点钱了,最近是毕赣的新片。《白日焰火》拿来放过一次,相对来说,最绝望的时候,拍出来之后,公司说不再给他投资了,因为他没有拍成商业片拍成文艺片,就打算不做出来了。现在我对郝杰也做这样的威胁,最悬的是万达不要这个片子了,当这八百万白花了,不是不可能,这不是开玩笑的。我说,你得好好干活,人家最后不要了,你导演才三十出头,后面的三十年怎么混?拿着八百万给人家拍砸了,不是非要让你商业化,你要自己掂量。不是说没有,当然也有人付我钱,都付得非常非常少,在现在的市场经济状况下,那个钱实在是个笑话。

这些东西是否过于依赖国内的影展循环?国内的很多人都需要基金,这些基金的平台是不是应该被更多的创办?是不是真正能够起到对艺术的推进作用?所有这些东西,我是打着非常多问号的。但是话说回来,我做的所有东西是建设性的,我从来没有拆毁过任何东西,我在任何场合没有发表过一篇文章指责大片是烂片,别人建造的东西,我都是躲着走的,但是为什么别人会说我做的东西是负面的呢?所以我就不明白,可能这也是我的局限性。

《白日焰火》

《路边野餐》

事实上我的融资能力很弱,指的是为耿军、毕赣等等有融资努力的时候,大部分是失败的,这也是正常的,如果都成了,人都忙死了。我又会觉得,从监制的角度来说,我又是一个不合格的监制,我是个数码时代的监制,而不是一个胶片时代的监制。我觉得胶片时代的监制是一个合格的监制,现在数码时代的监制,工作过分的碎片化。实际上,对很多影片,我作为监制,我给它的关注、对它的帮助和推送,都是不足够多的。即使我给了它更多的关注和帮助,它也不太可能再推送到另一个平台上去,比如票房、创作的预算等等。所以别人对我会有一个指责,就说我应该放弃。我觉得如果两年只做一个片的监制,才有可能把一个作品推到另外一个平台上去,实际上就是要求我做一个非常职业的监制,未来或许我会考虑。

在一定程度上来说,我的角色是不是变成刚入行的人的一个符号,是不是可以断掉这个念想。跟以前不一样,那个时候应亮花三万块钱拍剧情片,我觉得现在最基础的规模控制,也是要到二十万到三十万块钱,三万块钱的时代已经一去不复返了,在月入两千三千的时候,拍一个三万块钱的片,比一个月入一万八、两万的时代,自己掏钱拍一个三十万的片,我觉得还是后面的更难,贫富差距更加严重,有那么多的人花一百万拍个电影毫不费力气,但是他永远不会做这样的事情。当时的贫富差距,以及大家对所谓的数码创造性的预设,跟现在是完全不一样的,现在你花三十万块钱做出来一个作品,观看的新鲜程度,创造性、对话题的处理、对演员的关联、剧本怎么样,给别人一个耳目一新的印象,比八年前要难很多,这个关系都变了。

凤凰网文化:很多人想问,独立电影的出路在哪?

张献民:他的状况就是他的出路,他不要想以后会更好。可能我讲不合适,但是不要让人以为,找到某一个人,或者在哪个影展上放一放,他的命运就改观了,我觉得他的状况就是他的命运。比如说投资,再过二百年还是这样,肯定最后是落在一小部分人身上,他觉得不公平是正常的,或者看了六个大片,都说太好看了,这个是不可能的事情,肯定是看了一大半,他会骂是烂片,这在心理上是正常的。

院线电影不合理的高消费 低收入人群看不起

凤凰网文化:影院的观众群很单一,你说过降低票价也许有改善?

张献民:我是这样想的,1949年之前的上海纺织工人,还能看一部分电影,但是现在富士康的工人是不是看电影呢?如果是国家推送,用国家的电影基金给他们做流动放映,这是一种考虑,另外的考虑就是商业社会自己解决这个问题,实际上需要一些比电影审查更三俗一点的东西。一个更低的制作成本,在一些相对来说收视程度很一般的场地放映,这在商业社会当中可以有一个循环。类似于KTV,花个两百块钱,唱了两个小时的歌出来,但是也有街头的两块钱一位。但是所有的电影院,都是舒适加豪华版的电影院,它的票价是中等收入乃至中等收入以上的消费的定价。电影是相对来说的低阶层消费,比如摇滚现场、话剧等等,相对来说,电影是低消费的,这跟八十块钱的定价有一点拧着的东西。但是那个东西是政策性的,在全国都是这样,它把整套工业标准都做成这个样子,你看全国的电影院是长成一个样的,都是高档KTV的装修。影院经理跟我讲,一张椅子八百块钱。我说,你可以买一百五十块钱的椅子,一下子买一千张椅子。他说,这不行,我得用进口的椅子等等。那是工业标准,这个标准跟广电的政策是相关的。也有一些商人,像张宝全等等,尝试做一个更低的平台,比如十五块钱的票价,但是做不成。富士康工人是一个例子,环卫工人是一个例子,这些人是不是二十年不看电影?我看过时光网做的中国电影市场跟韩国的对比,比如10号到20号之间,韩国新上映影片的量,和所有银幕上保有的影片总数量,一部一部地算,大概有六百个,同时间中国的新上映影片大概是韩国新上映的三分之一,全国电影院上映影片都算上,中国大概是145个,韩国是600个。在差异化和多样性上,实际上我们还是在一个比较初级的状态,是一个被少数大片笼罩的状态。实际上,低收入人群是完全进不了这个平台的,他们既没有被拍摄的权力,也没有观看的权力。

独立电影被逼成为这个时代最高端的艺术

凤凰网文化:整套的体制和市场造成了很多电影都不得不变成“地下”的状态。

张献民:独立电影在各种经济权力和政治权力的压制下,变成非常精英的东西。它不一定先天就是精英的,但是在这种权力环境、市场环境当中,变成了一个极其精英的,我觉得它几乎是现在这个时代的最高端的艺术了。我很难想象另外一个艺术,比独立电影还要高端,它属于极少数的人,特别不成比例,这确实有问题。它跟社会的交流能力,为什么会这么弱?每次都要挑起一些非常血腥的事件,才有跟社会沟通的能力,如果不这样的话,这个社会就是不关注它的。这个不被关注的东西,是不是应该被放弃?我觉得不管社会其他的层面对这个东西如何抵制和放弃,这个东西还会有的,不会没有的。别人剩下的一点馒头屑,用这个东西来喂养独立电影,我没有觉得那么悲观或者那么凄惨,但基本上是这样一个状态。你要是一直做独立电影的话,你就住地下室吧,到五十岁的时候,还住在地下室,这是我对年轻人的一点点建议,大可以不做这个事情,可以做其他的事情。但是我又特别担心年轻人,因为大部分人确实没有事情做,即使有班上,那个班也是假的班,那个班没有任何内容,只是天天去坐在那儿而已。他打DOTA等等,是没有人管他的,那个班没有任何内容,没有任何事情要做,他待在那儿,求事情做都做不来,给他的工资也是半饱的,他靠那个工资喂不饱自己,他还要到网上打游戏,卖一些装备等等,要不然他的生活还很困难。我这个话可能讲得不太合适。如果他在无聊的背景下、在荒谬的背景下,而不是在一个经济的背景下,他说我还是做一个独立电影吧,也不是一件坏事,总算还是一件正事。

想关起门来写中国独立电影口述史

凤凰网文化:最近在做哪些工作?

张献民:我跟《凤凰都市》合作了一个公共视觉体系的写作系列,我已经写了八期了,起码这一年会写满,都是一万五千字的文章,我觉得那个提供一个深度阐释和深度分析的可能性,这都是我非常想做的。实际上,2012年到2013年的时候,我也寻求去境外申请写作计划,然后跟电影学院请一个创作假,因为我每个学期都有本科的课,肯定要跟他们协商,我也不能保证电影学院就能同意。但是我没有申请成功,计划就搁置了,就继续做一点兼职,做一点教书的生活。

凤凰网文化:能不能详细讲一下“公共视觉体系”的写作?

张献民:实际上那套东西是在写《看不见的影像》过程当中,就已经构思出来了。它跟《看不见的影像》是截然相反的,《看不见的影像》前提是99%的读者没有看过这个东西,而这个“公共视觉体系”是所有的人都知道我说什么,他不用看。比如说,所有的洗发水广告是一样的,它们相互之间高度重合,超过了汽车广告的重合,所有的汽车广告也基本是一样的,但汽车广告里面还有一点点区别,而所有的洗发水广告绝对是一样的。读我这个文章的人,他不用再去看洗发水广告,他知道我在说什么。比如说,一个主持人的画面,CNN的主持人画面跟央视的是一样的,主持人的画面就是这个样子,大家都知道我在说什么,但是我说它构成了一个视觉体系,这个视觉体系不是偶然的。它为什么是这个样子?这个样子意味着我们什么?它的背后是什么?它代表着什么?我还写了一篇移动端的,写了好莱坞的枪战戏,写了网聊,网聊有一个头像,它永远是在重复的。我总共现在大概写了八篇,我不止写活动影像,也写固定影像,还有图片类的东西,我下一篇要写钱币,全世界的纸币都是一样的,泰国、美国、中国的是一样的,它是造出来的,为什么这个东西公众认为它是钱?它到底是由造钱者决定的,还是公共的潜意识决定的?它的意义是什么?它的象征性是什么? AV是相对来说我写得最难的,因为必须收着写,你要是全撒开写,让杂志怎么办呢?所以这个系列,我就要讲什么是视觉体系,为什么视觉体系是这个样子,里面有技术控的东西,整个所谓的公共领域的影像的造假手段。

凤凰网文化:想关起门来写的东西是什么?

张献民:关起门来有几个可能性,我可能想做一个中国独立电影史的口述,甚至当时有过两个年轻人想做助手,他们自己做志愿者。如果我在国外的某个地方做,我付他一张机票,比如我要做两个月,他待半个月,帮我整理一些基础文件,做一些辅助性的工作。我自己要找到一个体系,在一段时间里面,我自己大概分十个章节,把这十个章节的东西都口述下来,做一个录音文件的保存,之后怎么整理、怎么出书再说,这是一个规划。对中国独立电影进行分析,即使我写出来的,也是落后于中国独立电影十年的。

还有一个规划就是抽象的东西,抽象的东西是非常耗神的,我对那个东西的兴趣,跟我年轻时候对于纪录片的体力挑战的荷尔蒙层面是一样的,那个给我的诱惑非常强,就是一套完全抽象的思考。有野心向别人提供一些新的阐释的可能性,跟公共识别系统不一样,公共识别系统是用现成的阐释的可能性,来对一些司空见惯的东西进行分析,而抽象的东西,是想有一个更大的野心,就是它或许能够为以后的人提供一些新的阐释的途径和可能性。有几篇已经出来了,《电影作者》上有,董冰封编的《独立评论》上也有,第一篇是《观看》,第二篇是《艺术资本主义》,第三篇是《时间故乡》,现在在写第四篇。

凤凰网文化:想不想写些虚构的东西呢?

张献民:我也想做一个半虚构性的考古式的东西,有关于一个词在网络上的消失,有关于词的不可见性。由于网管的关系,那个词在某一个时段确实消失了,它是一个死掉的词,但是这个死掉的词是被枪毙的,它不是被网友抛弃的,是一个罪犯现场的执行。实际上,这是一个不可能被拍摄的科幻电影,因为它的主角是一个“词”,大概是这样。在这个延伸下,我想做一个更加虚构一点的,有关谣言的东西,也是一个纯文字的作品,做语言游戏的,跟影像没有关系的东西。也行这些只是我YY而已,太难了,谈得太多了,把十年后办不成的事情都说出来了。