来源:北京公社

本文作者为田霏宇,原文原文发表于2015年HATJE CANTZ出版社出版的《WANG GUANGLE》画册第54-67页。

田:你觉得你做的是抽象艺术吗?

我:画面里没有具体的形象就可以叫抽象吧,宋冬给我这一类的抽象艺术家起了个名字叫“现实主义抽象”那是在佩斯北京“现实主义之后”的展览上第一次听他说的,我觉得这个提法挺有意思的。

2011年佩斯北京“北京之声:现实主义之后”展开现场

田:我也觉得“抽象现实主义”很有意思。

王:对,这是他原创的提法,之前没有听说过。

田:其实这是一个悖论,相当于“胡说”。

王:对,但是它又能捕捉到一些东西,比如说,现实主义、抽象,比如我的东西被认为是抽象的,但是谭平的作品也是抽象却并不一样,因为我是观念抽象,他是纯形式的抽象,是现代主义的抽象。其中的“观念”与“现实”有关系,但又跟“现实主义”的艺术家有形式不同。

田:在这里与现实的关系需要理清,其实可以说这是一个过程。但现实的部分可能是来自于对棺材的描述。

王:对,只不过没有从现实的形象里抓东西,而是从现实的观念里面抓东西。当然这个“现实”也不是社会性这一范畴,我是这样来理解的。当然我很期待能够跟宋冬细细地来聊一聊这个事情。

田:他主要是探讨棺材,这背后有一个故事,当然这个故事的重要性有多大有待商榷,一方面这不像谭平追求抽象的形式,也可以把你的话当做设定一些规则,在这个规则上进行,也没那么死板,这个故事就是说这个东西跟棺材的关系重不重要。

王:其实这个棺材是我对我作品阐述的时候要拿出来的一个故事。但它也是文学性的,如同我们叙事一样的,但它里面包含了一些东西,比如说过程,比如说期限,生命有时间的属性,把人从这其中抽出一些东西回到画面里头,我是这样一个目的。如果不讲这个故事,别人看到画面可能不会做这样的对应。《无题》系列与《寿漆》是一致的,对我来说《无题》形式上可以更多变,只有这个区别。

田:你一开始把颜料的比例也考虑进去了。

王:对,它又是很程式的,也是一个过程,从一个颜色到另一个颜色的变化。只不过一开始是一个单色,比如白到黑我把它理解为单色,或者白到哪怕是红色,也是单色。到ON │ OFF展我第一次用了双色,有一个红到绿的变化。

田:中间的色块会逐渐变小。

王:对,这里的程式就是我在刷这些颜料时是层层覆盖的,只不过我每刷一层,都会比上一层缩小一点,所以色层会越来越小退到画面中心,这样留下的部分会与前面的形成变化,这样就能够分辨出来。我是这样调配颜料的,有一大桶红色,每刷一遍颜色会少一点,我就加入一点绿色,搅匀,再刷再加,红色会慢慢变成灰色,最后红色被彻底兑换掉,很纯的绿色出现,就结束了。

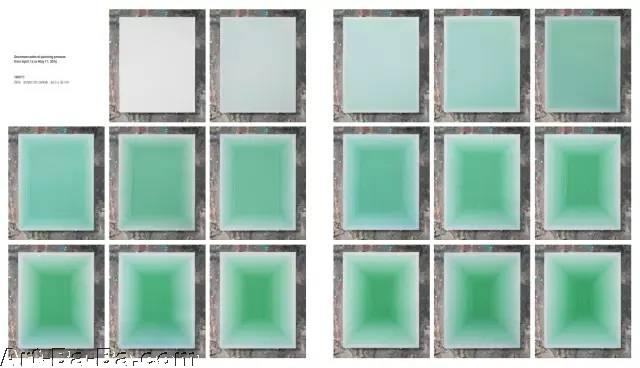

2014年4月16-5月11日期间,创作“无题 140511”作品的过程

140511

布上丙烯

46.5 x 36 cm

2014

田:最近你又参加了N12的展览,有何感受?

王:N12大家应该都比较明确,它其实不是典型的艺术小组,大家在创作上没有交集,但是大家想在一起做展览这件事情又是很真切的,还是希望做。我后来就分析,可能是我们都比较含蓄,我们彼此从过去上学到现在每个人都比较含蓄,这种含蓄可能会产生一些特点出来,比如我们希望是在一起展览,用展览来形成交流,这种交流会反映在我们的作品里,因为我们不互相直接的创作,N12展览或许包含着这种功能。

田:上次我们也聊过,这里面有太多的关系。

王:是的,友情、生活、创作、事业。。。所以我觉得现在来做这个展览是最简单的解决这些综合问题的方法,这次北京公社的做完,在台湾大未来林舍画廊又会做一次,四个月连做两次,我们再来看会是什么感受。展览本身可能是我们有互相交流的需求,但又不太有机会大家坐在一起直接谈作品,它是在解决这个问题,所以放在一起展。

田:你除了这方面的兴趣,艺术上还有别的兴趣么?比如说你会在一个阶段很集中的做一种东西吗,就是状态问题。

王:我其实很稳定,一直很持续,从我的《水磨石》到《寿漆》到《无题》,这中间其实一直都有一些小火花冒出来,我就会把它们固定到稿子上,一直等到方便了或者是有一个大的工作段落结束,就会把它展开来。我其实没有好像特别激动的事儿要发生马上就要去那种感觉,反而很多是像做行政一样,每天来上班,就像这是8小时内要做的事儿,每天都要做。

田:你就是有一个这样一个日常的时间是么。

王:对,我几乎每天都是这样很均衡地工作,而且几乎所有东西都是我自己来做。

田:我记得几年前《艺术界》那篇文章,写到你在之前的工作室画了一面墙,其实是一个消化时间的过程,知道最后可能要拆掉。

王:是的,那个《墙》的作品,让我明确了时间这样一个主题,最后那堵墙被拆除,也就是结果的被破坏,让我知道过程的重要性。到了《寿漆》《无题》这些作品出来,实际上我现在有点把自己固定在以时间为线索这样一个脉络上,如果发生新的东西,我觉得我会对形式比较感兴趣,形式要比较独特一点,但基本上还是在时间这样一个主线上来做文章。

墙

丙烯,墙面

600 x 900 cm

2014

田:你会从比如说西方理论或中国传统文学上吸取一些影响吗?或者两者都有?

王:应该说都有。我喜欢《圣经》的教益,比如对信心的解释,和《道德经》里谈的对事物的辩证看法等。现在偶尔对一些片段的东西也会有一些感悟,但更多集中在上学和毕业的时候,会大量地读这样一些东西,基本上会把这两者融汇在一起。那个学习的阶段基本告一段落,现在足够支撑自己的创作,所以偶尔看到一些片段的东西会有一些感觉,但没有再去特别地研究这些东西了。

田:有没有在工作室以外的地方工作过?

王:比较少,比如2004年的《墙》,2011年北京公社的另一堵墙,这些项目都比较大,都是根据空间来实施的。不过重点应该是这些大的项目都是工作室作品的延伸。

田:在你展览的经历中,有没有让你记忆犹新或重新思考的经历?

王:其实没有特别的,比如像《寿漆》或最早的《水磨石》,做完展览都会不断有一些细碎的声音,但是这些东西会促使我去思考。我的作品在展览的时候我会听到很多声音,但到后来这些声音并不会影响我的作品,但它会影响到我对作品的想法。这些作品的样式实际上并没有发生什么改变,但我会把这些想法——自己对作品的解读,随着不断涌入的声音而不断丰富或理性化,实际上起到了这样一个作用。最后可能同样的东西,解读方式会有一些变化。

田:你以前在佩斯等国际的画廊做过很多展览,我相信经常会有人希望从你的作品中获取一些与中国有关的信息,自然而然地把这些与一个国家的国情联系在一起。你对此有什么想法?这种解读的方式是否有它的意义所在?

王:在我在佩斯的展览还真没发生过这种情况,因为我那个展览是非叙事的,是形式的东西。他们倒是很直接的把我的东西跟罗斯科相提并论,而我觉得这太奇怪了,因为我觉得我跟罗斯科的作品从形式上来分辨,他的很薄,我的很厚,从形式上我自己都找不到任何相似性。但是你要这么比较我还是很开心,因为我自己认为可能那个相似点叫做“精神性”,也许语言说不清的东西,通过这个可以传达一定的意义。基本上我自己也不太喜欢用一些很大的语汇比如“中国性”来形容我的画。

田:你参加过ON │ OFF之后有没有觉得这一代艺术家有一些共同的特色?或者说你们这代有没有排斥之前的艺术家?

王:没有,也没有排斥。可能现在我们身在其中,过5年或10年别人终究会去谈,因为按年代也是可以谈的,只不过我占据的材料比较少,因为退得远的人可以全部放在一起比较,可能会更客观一点。但一定要谈论的话,我觉得是一个趋势是更个体化,但这还是很抽象的。

田:报道中有写到你跟你的几位导师之间的关系,这种传承,包括学院的塑造对于一个艺术家的影响,当然你走的完全不是具象现实主义这种风格,但是你现在作为一个成熟的艺术家,十多年后回想自己培训(受教育)的过程,会有什么想法。

王:我正好刚刚参加了靳尚谊的80大寿,他还认识我,知道他们画室出了一个人在搞抽象,就是我,我也很开心,并且发现他的心胸很开阔,很广大。其实我在心里一直都说我是一画室的,原先古典绘画培训的一个受益人。我是杨飞云的学生。因为在古典绘画里其实特别讲理性。比如一开始画油画,你颜料挤完了,画画完了就走了,那颜料第二天就干了,笔就得换一套。但在一画室你就学到今天用多少颜料就挤多少,用完以后要刮干净,笔要洗干净,颜料要放在哪里。这一套告诉你一天做的工作有一个完整性,开始、中间,直到你把笔洗干净的时候叫结束,这件事才完整,这对我来说是特别受益的,其实这是一种理性。至于理性的运用,影响我最深的是朝戈。他说,你的理性会带来技术,方法一定要服从“审美”。我今天可以把这个词换成“观念”或者“感受”,这套东西需要服从你自己体会到的一种美感、审美、观念。我一直遵循他的这个说法,这个关系是一致的,只不过他和我的内容完全不同而已。朝戈上课说得很少,他不是不教,他来的时候可能会四节课一上午都在看我们画画,但他好像有太多的话要说但都压在心里,临走时会说一句“技术不是最重要的”,或者是“画的第一笔决定了所有”,然后就走了。你就得自己去想特别多,当然你必须愿意去想,才会领会他的意思。

110311

布上工业漆

218 x 107 cm

2010-2011

田:你现在教书吗?

王:我现在不教,但是我教过很长时间的考前班。他们不会叫我去,我也不会去,因为在美院教书不只是教书这点事儿,可能7分力要花在别的地方,我应该不会去。

田:我在接受采访时被问到最多的问题就是“政府对艺术家有没有干扰”,我也在想这个问题,当然在工作室这个层面是没有的,但是你刚才说到,你要参与到一个体系里面。

王:政府不会去干预具体艺术家,一个一个的艺术家是管不过来的。政府的方式不是这样的,他们把艺术当做工具放在宣传系统里,他们制造一些机构如美术馆、学院、协会、画院,用这些机构来喂养艺术家。不过当代艺术不在他们控制之内,当代艺术存活在另一个系统里,那就是商业。

田:前几天在王兵的办公室看到你很早期的一个《水磨石》的作品,很少看到你那么早期的作品,那副作品特别薄,好像是四联幅,左右上下的架构。

王:其实它是一张,是一个色块,错开一个品字形。那个也挺早,实际上是我《水磨石》当时在做的几个分支,是我用一种水磨石地面的制作方法,但把材料换成油画颜料做出来的,是在画布上用油画颜料做的水磨石,但最后是用机器抛光的,所以它跟我画得挺不一样。

田:这个题材吸引你了好几年吧?

王:12年了。

田:那就是还在延续?

王:还在画,没有断过,只不过现在画得更慢,一年可能画一张到两张,因为我要守在画架前一点一点地去画它。

田:《寿漆》大概在05、06年的时候。

王:大概09年出现《无题》这样的作品。

田:那很快就该有个新的作品出来,就像生孩子一样。

王:也许会。

田:你是附中的时候就来到北京了,当时来到北京应该像出国差不多吧?

王:对,对我来说就像把我放到任何国家都不会比当时来得激烈。虽然都说普通话,但我的普通话很不标准,可能我当年的普通话你现在根本听不懂。当时真的很激烈,因为是从一个16岁、在父母身边的孩子,变成一个独立的个体;距离也很远,从南方过来,生活习惯完全不一样;而且从一个农村到一个都市,而且是最中心的地带,在王府井旁边,这不仅仅是空间的穿越,还是时代的穿越,这些反差特别特别大。

田:那你小时候是自己表现出来这种才华,然后父母送你去上课吗,还是你们家有人认识艺术家?

王:没有,应该是有这方面的才华,但我很少这么说,我经常说是别的地方太不出色。

田:很多艺术家都这么说。

王:因为我真的别的成绩都很差,而画画经常被人夸,老师也夸。比如说,别的小孩用手画画,我知道用尺子来画一条直线,老师说“哇,你不太一样”。过去画的很多连环画,比如画一个古代人物,我描摹的就会很像,我可以把纸压在上面来描,会有很多方法,所以会被人夸奖,然后自己的注意力就会在这上面,比较喜欢。我父亲对我的这个爱好很支持,从我上小学开始,哪里有有名的画家,他就会带着我画的画给他看。到了六年级,还没上初中的时候,他就带我拜了我们那里一位画素描、西洋画的人为师。他在一个文化馆当老师,我就跟他学画画。每一次都是我父亲带我去四处拜师,这样一路走过来的。

田:然后就有了考附中的梦想是么?

王:对,当时都不知道,只是觉得画画很棒,画素描很洋气,原来是毛笔,现在画这个,包括背一个画夹子在身上都会觉得自己跟别人不太一样,感觉特别好。然后我父亲去上海做生意,他把我带到上海,也是因为那里有一个他认识的画画的人,就带我去他那里。那个人告诉我你这个岁数应该回家上学,上完学你可以去考中央美院和中国美院的附中。我听了他的话——还是要学文化课,才回家好好上学。

田:你现在的展览你父亲回来看吗?

王:大多数时候我没告诉他。但我在2011年的展览他还真看了。他本来在北京,我正在布展,我说我很忙,但他每天都会去看看。在我开幕前一个礼拜他订好票回家了,但等我开幕第二天他没跟我说就自己飞过来看展,还是很关心的。其实有画册我都会寄回家,但我猜测他不会懂我在做什么。

田:你有很多亲戚在海外吗?

王:我们家没有。闽南的普遍在海外,闽北的没有。

田:一直有种说法是福建那边保留了很多传统习俗,是这样吗?

王:是的,最典型的是闽南。福建闽南是最奇怪的地方,它特别多元,很早就成为口岸,有伊斯兰教、基督教、天主教,还有道教。这儿目前最硬的一个传统实际上是宗族的传统。比如说有些大家族有祠堂,但现在很多子女多一点的家庭可能没有祠堂,但他们家中会有一套房子,拿出一间来给大家有什么事情的时候去开会。我们老家那边因为是比较穷比较小的地方,这些东西可能被打破得很厉害。相比我父亲,更典型的是我母亲,她会觉得你在外头做什么没关系,只要你喜欢,她就会很开心。你会被这种顽固的东西所打动。所以春节的时候不管有多难,你还是要回家看望他们。

田:你开车回家吗?

王:不,我先到无锡,我姐姐那有车,从那再开回去。这样我们一家人有7个可以坐一个大车回去。两个姐姐在无锡。这个就是传统吧——30亿人次在春节的半个月里在全中国来回跑。

田:这个还蛮感人的。